原標題:中泰證券:解構消費券背后的投資“新”機遇

李迅雷金融與投資

今年以來,新冠疫情全球不斷擴散,海外資本市場波動明顯加大背景下,政策將采取何種手段進行對沖?一直是市場關注的話題。我們梳理了2月3日至今,五次政治局常委會會議和兩次政治局會議中關于“宏觀政策調節”的內容,其中,“促進消費回補和潛力釋放”一直是重點強調的內容,而“培育新型消費”又是擴大消費中最重要的“著力點”之一。

近期杭州、南京、寧波等城市率先試點發放消費券或是擴大消費最具代表性的政策。但消費券的提振作用和“乘數效應”幾何?特別是消費券發放下,哪些行業和公司短期受益彈性最大,且中長期也會乘勢崛起?是投資者最為關心的問題。

作為文化上高度同源,發展模式和路徑上較為相似,且同一歷史時期下,有著高度相似的“人口變遷結構”的日本,一直是中國消費周期變化研究中最具借鑒意義的“范本”。特別是,1999年日本刺激消費發放的消費券,是作為過去20年里,唯一全國范圍內發放消費券以刺激消費的案例(2009年我國杭州對67萬人發放消費券,而成都主要針對34萬低保或重點優撫對象發放的消費券,樣本量太小使得對相關行業和公司的影響難以量化)。從刺激效果來看,1999年日本消費券政策對不同行業的“乘數效應”具有明顯差異。這背后決定這種“乘數效應”背后的驅動因素是什么,尤其值得深入研究。

一、1999年日本消費券的啟示——

“效果”與“初衷”的反差

1.1 1999年日本消費券提振效果最大的是半耐用品

20世紀90年代初期,日本房地產泡沫的破裂沉重打擊日本經濟,并引發了嚴重的財政危機。疊加1997年東南亞金融危機沖擊下,日本三洋證券、山一證券及德陽城市銀行等金融機構倒閉。至1998年,日本經濟增速連續六年滑坡,房地產及金融市場的財富效應逐漸消失。特別是,1980年代日本的“制造業立國”的高光時刻不再,1997年亞洲金融危機的沖擊加速了日本經濟與國民消費的進一步走弱。由于消費在經濟增長中的貢獻越來越大(1995-98年國民消費對日本GDP增長的平均貢獻率為51%),使得刺激消費的呼聲在朝野越來越大。

1999年3月日本政府為了刺激消費,向特定的人群(主要為15歲以下兒童、65歲以上老人)發放了名為“地域振興券”的消費券:每人發放2萬日元(約合200美元,使用期限6個月)。消費券面值1000元,總計發放額6124億日元。從消費券發放的結果來看,約有3107萬人(總人口占比25%)領取“地域振興券”。

2010年,芝加哥大學經濟學教授Chang-Tai Hsieh等人發表在國際一流經濟學期刊《Journal of Public Economics》中的一篇關于1999年日本消費券的學術文章《DidJapan‘s shoPPing coupon program increase spending?》中,用1999年與1990-98年的家庭消費支出數據作對比研究,結果表明:消費券增加邊際消費傾向20%-30%,且僅對半耐用品消費短期提振效果明顯,服務消費及必需消費影響較小。

從消費券的刺激效果上看,我們認為,有以下幾點“預期差”:

1)首先,消費券在發放的過程中,對整體居民家庭消費有明顯的提振作用,階段性的扭轉了居民消費持續下行的趨勢。1999年日本GDP家庭消費同比增速從98年的-0.8%扭轉至1%。一般家庭獲得的優惠券價值為家庭月收入的7-8%,消費券對于居民消費支出額外提高10%。盡管2000年,伴隨消費券發放結束,居民消費增速亦有所回落,但始終沒有跌破消費券發放前增速的低點。這說明消費券沒有提前透支消費需求,反而在一定程度上有效刺激需求的回暖。

2)更重要的是,消費券對不同細分行業的消費品影響差異十分明顯,這種差異與政策“初衷”并不一致:

從政策初衷看,日本99年全國發放消費券的目的主要有兩個:從宏觀上看,日本政府發放消費券的目的在于扭轉消費持續低迷的趨勢,并以此提振經濟。如果從這個目的出發,消費品中與經濟增速關聯度最大的,諸如:汽車和家電等耐用品消費,理應是政策希望提振的重點;

從發放方式和社會治理看,日本政府發放消費券的對象主要是15歲以下兒童、65歲以上老人,希望減輕上述家庭的負擔,并改善老幼人群的處境。如果從這個目的出發,消費品中與老人和兒童消費關聯度最大的,諸如:藥品,母嬰等必需消費品,以及涉及上述人群生活的服務消費,直觀上應是政策希望刺激的重要著力點。

從實際效果看,消費券有效期內,對諸如:汽車、家電等耐用品消費消費品提振作用并不明顯。同時,服務消費反而因為“額外的收入”出現了明顯下降:1999年日本家庭服務消費支出規模同比下降6.91%,外出就餐服務市場也出現了2%的萎縮。

3)消費券在有效使用期內,僅對半耐用品消費有明顯的正向刺激作用。Chang-Tai Hsieh在研究中所劃分所謂的半耐用品包括:服裝,體育用品,電子游戲,電腦硬件軟件,書籍。從直觀上看,上述消費品既與宏觀經濟直接提振作用掛鉤不甚緊密,又不是65歲老人或15歲以下兒童消費的重點,似乎是消費券輻射不到的“黑色地帶”。然而,關于消費券刺激效果的研究表明:消費券的提振使得家庭半耐用品消費支出增加30%。

1.21999年是日本新消費品類公司崛起的“拐點”

更重要地,這種消費券對不同消費品行業截然不同的影響程度,從細分行業和公司等中微觀角度看更加明顯。消費券的影響不僅體現在相關細分行業在政策刺激下的短期提振,更體現在對中長期行業形態的加速重塑。我們認為, 90年代中后期,一批“穿越周期”的消費公司亦或是順應了這一大趨勢變化的產物。

在過去30年的經濟低增長中,日本股市漲幅表現前20名的個股涵蓋9只“穿越周期”的消費股。而其中諸多公司崛起的“質變拐點”發生在99年消費券發放前后。

比如:優衣庫(母公司為迅銷)在1999-00年期單店收入增速迎來爆發式增長的拐點,增速達到67%;同時,這種單店收入的增長態勢,在消費券發放結束之后的5年內(01-04年),仍然繼續維持。最終奠定了優衣庫在日本休閑時尚服飾中第一品牌的霸主地位。

以高性價比商品“百元店”為主打的大創產業基本也遵循了優衣庫同樣的成長路徑,其營收規模從1997年不到500億日元,在1999年迎來增速達到70%的爆發式增長“拐點”,在之后3年,保持了快速成長態勢,最終在2002年成為營收規模達2600多億日元的時尚雜貨鋪行業的龍頭。

我們認為,諸多日本新消費品類的經營“拐點”時間與日本消費券發放時間高度重合,不是偶然的。這意味著,這些細分行業受消費券刺激的“乘數效應”要比一般行業大得多。這種“乘數效應”或是由日本社會與消費結構的內生變化趨勢所決定的。

二、消費券“乘數效應”的背后——

世代人口與消費的“遷徙”

中長期宏觀視角下,消費的影響因素主要是收入、物價及人口結構。從更本質的角度看,人們的消費能力和消費意愿是決定消費最核心變量。我們在上篇報告《中國進入第四消費時代了嗎?》詳細分析了中日經濟發展紅利背后,驅動消費能力提升的“財富效應”。

而本文我們將聚焦影響消費的另一面:人口結構變化下,不同世代人群的消費意愿、行為的變遷。我們認為,消費的內核是人的效用,消費習慣是人與人關系的顯性表達。人口結構中“峰值”的變化展現出的是巨大消費需求的起落,同時,消費主力人群在不同人生階段的消費傾向變化,應運而生了眾多偉大的消費品龍頭企業。我們以此為出發點, 從世代人群內生的消費趨勢角度,試圖尋找日本99年消費券刺激結果與“初衷”不同的原因。

2.1世代人口視角:日本消費社會的“遷徙”

為探析日本1999-00年代消費趨勢變化背后的“世代人群”的消費特征驅動,首先我們要明確:日本不同世代及其消費特征的劃分和特點。歷史視角下,二戰后的日本經濟發展與人口結構的變遷孕育了消費習慣差異明顯的五大“世代”人群,這五大“世代”人群的交織、迭代,構成了日本消費社會的“遷徙”。

1)團塊世代:出生于1947-49年的戰后時期,多數成長于軍人家庭,青年時期很多人參加過安保斗爭等學生運動,自我競爭意識強烈,進入社會后(1970年左右)參與了日本的蓬勃工業化建設,是日本經濟增長的支柱性一代人,為了改善生活而默默地辛勤勞動,緊密地聚在一起(“團塊”比喻的由來)。從經濟發展和成長路徑來看,他們的財富積累較多,日本泡沫經濟破滅后多數仍能維持以往的生活秩序。消費特征表現為強烈的同質化,有“越多越好”的消費傾向。

2)新人類世代:出生于1960-65年間,1960年日本出臺《國民收入倍增計劃》1961—1963年間年平均經濟增速達到10.4%,居民收入水平大幅提高,該世代在高速增長期度過少年,大多成長于日本快速城鎮化的東京大都市圈。1980年進入社會享受到了日本制造業的突飛猛進。與團塊世代成長環境完全不同,屬于戰后的新一代(“新人類”比喻的由來),他們的消費特征偏向于個性化、品牌化的“身份標識”消費。

3)泡沫世代:出生于1965-70年,成長于物價飛漲的“泡沫景氣時期”。1986年踏入社會,經歷過泡沫經濟的“最后盛宴”,但財富幻覺造就了較高的消費欲望,青睞奢侈品的高端消費。但后期職業晉升空間被“終身雇傭制”所壓制,社會貧富差距加大,單身族及啃老族開始增加。消費特征表現為:由個性化、多元化的過度消費,開始慢慢轉向理性消費。

4)團塊次代:出生于1971-78年,大多數為團塊世代的子女一代,該世代在家庭生活中物質充裕。1994年踏入社會見證了泡沫經濟了破裂及漫長的經濟衰退期,置身于經濟增速滑坡,企業業績惡化時期的高失業率背景下,該世代人群消費特征表現為:開始理性,追求簡約,注重消費品的性價比。

5)寬松教育世代:出生于1987年之后,成長于日本經濟下行期,受日本政府2002年推行的“寬松教育”影響,被長輩看作是學習能力和競爭力普遍下降的世代。生活在日本經濟停滯的時期,希望過著穩定、安定的生活,更重視內心的滿足。基本從奢侈品及豪華車的過度的物質欲中解脫。消費特征表現為:注重互聯網社交的共鳴,重視自我,樂于悠閑的生活方式,青睞極簡化與高性價比的消費品。

上述日本戰后社會“不同世代”間的變遷,塑造了日本消費行業:“無→有、有→多、多→好、好→精”的完整的消費需求周期,而不同的周期階段又孕育了不同的標簽化商品并誕生了不同類型的龍頭消費品企業:

1)日本經濟1955-1970年的快速工業化建設下,團塊世代的家庭消費旺盛導致的“三大神器”(洗衣機、電冰箱、電視機)同時快速普及;與之相對應,這一時期誕生了松下、日立、東芝標志性家電龍頭企業。

2)1980年代是日本以汽車為代表的制造業出口的“高光時刻”,同時,消費品物類逐漸豐富,皇冠汽車、索尼隨身聽(Walkman)等“家庭到個人”的產品,是新人類世代追求品牌化的“身份標識”標志消費。對應了豐田、日產等標志性汽車公司在此期間崛起。

3)1990年日本經濟泡沫快速膨脹,財富效應最大化下的泡沫世代展現出高物質欲望,同時,團塊次代少年沉溺于父母支持,也陷入高消費的瘋狂。但伴隨地產泡沫快速破裂與社會階層的固化,1999年之后日本可支配收入開始減少,團塊次代對消費認知開始扭轉,消費行為更注重理性。因此,誕生了無印良品、優衣庫等簡約理性消費品牌。2005年以后,日本消費社會轉變為寬松世代的自我充實的簡約、高性價比消費為主的消費形態。

2.2“理想與現實”的劇烈反差下,“年輕世代”引領消費趨勢變化

從時間上看,日本消費券于1999年在全國發放。對應于“泡沫世代”(65-70年出生)及“團塊次代”(71-78年出生)走入社會并逐步成為消費主力人群的“消費時代”。

成長于日本社會發展和財富積累最快階段,且少年時代沉溺于父母支持下養成高消費習慣,對未來有著極高期望的這兩大“年輕世代”,在步入社會后卻面臨著:90年代中后期至00年代初期,日本經濟在房地產泡沫破裂后的低增速,曾經讓日本引以為豪的“一億中產”瓦解;存量經濟主導下的貧富差距的加大及可支配收入增速的銳減;“再分配政策”社會階層的固化及上升通道的受阻等冷酷的社會現實的“迎頭痛擊”,具體而言:

1)2000年代,“年輕世代”面臨高失業率、低工作保障。日本泡沫經濟破裂后,全國失業率一度高達9%,這其中年輕世代失業率水平為12%,顯著高于全國水平。同時,企業為了減輕運營成本及終身雇傭制度的制約,開始大量招用非正式雇傭員工,而年輕世代的非正式雇傭比例高達30%。在高失業率及低工作保障的抑制下,以“團塊次代”等代表的年輕人逐漸失去了斗志,消費欲望也相應逐步走低。

2)終身雇傭制等制度阻礙了“年輕世代”的晉升通道,進一步“鞏固”了社會階層固化。日本經濟快速發展時期,為了維持企業穩定,企業引入終身雇用制,并和年功序列配合綁定企業高需求的員工。然而經濟增長向下逆轉后,企業喪失創新活力,一方面,企業終身雇傭導致的老員工工作懈怠,引發90年代初進入職場年輕世代的心理失衡;同時,也阻礙了“年輕世代”的階級躍升,加劇了日本社會的階層固化。

3)日本政府的收入“再分配改革”加劇了“年輕世代”的困境。面臨資本市場股票價格及房地產價格大幅飆升造成的貧富差距拉大,日本政府有效的采取了收入再分配政策成功降低了居民收入的基尼系數(2000年再分配后的基尼系數從0.48降低為0.38)。然而,再分配政策采取的醫療保險及企業年金更多向老年人傾斜,再分配后老年人的貧困率從60%降低至15%,年輕人貧困率的改善僅在4%左右。收入再分配政策及前述“終身雇傭制”對“老年世代”的實質傾斜,等限制了“年輕世代”的晉升空間,磨滅了其斗志,進而加劇了年輕人“低欲望”的趨勢。

4)年輕世代單身寄生群體擴大,催生 “單身經濟”及“宅經濟”。由于社會階層固化,疊加1986年《男女雇傭機會均等法》推行后,女性社會地位提高,白領型女性的崛起造成婚戀匹配的失衡。日本24-34歲的適婚年齡的年輕世代的單身比例從1980年的30%提升至2010年的49%。也就是說,2000年以來日本年輕世代中單身寄生者比例擴大了20%。同時,年輕世代的消費者更愿意宅在家里,通過個人電腦(互聯網)、手機及個人游戲機完成日常生活社交,催生了日漸火爆的日本“宅經濟”。

總之,90年代中后期,日本“年輕世代”成長環境所形成的“火熱”預期與走入社會后“冰冷”現實的劇烈反差,使得日本年輕人逐步“心灰意冷”,對未來失去希望,進而逐步改變了其消費習慣,使其逐步走向簡約、理性的“低欲望”消費通道。

2.3 新消費品類“乘數效應”的背后:“年輕世代”的消費變革

上文分析了日本90年代中后期“年輕世代”消費習慣的變化及背后的原因。而“年輕世代”這種消費習慣的變化是90年代中后期日本消費行業一系列重要變化的核心驅動力所在,也或是日本99年消費券政策發放下,對不同行業所起不同“乘數效應”的背后原因,具體而言:

1)2000年開始,日本奢侈品消費市場全球占比日漸萎縮:經濟泡沫破裂后的“一億中產崩塌”,或預示著日本整體社會的消費升級時代的結束。其中,伴隨對物質消費和身份攀比等欲望的不斷降低,日本奢侈品消費市場的開始快速萎縮,從2000年的全球奢侈品市場26%份額占比下降至2015年的8.73%。另外,代表消費升級的大型百貨公司營業額從1999年的9萬億日元下降至2004年的7.8萬億日元。這種對物質欲望的降低,也或是消費券刺激下,我們前文提到的,汽車、家電等耐用品等消費刺激效果不明顯的原因。

2)以高性價比、簡約化的“理性消費”及品牌的日漸崛起:伴隨攀比等欲望的降低和年輕人職場困境的加大,以優衣庫、大創(Daiso)為代表,注重高性價比的“理性化”消費品牌受到消費者追捧(如前文所述,其崛起的“拐點”恰恰是消費券發放的1999-00年)。此外,致力于提供消費者簡約、自然且品質優良商品的無印良品,也在90年代快速崛起,其發展迎合了經濟低迷期消費者不再愿意支付“品牌溢價”而關注品質本身的簡約消費,并堅決排斥過度的包裝,減輕產品生產成本。

3)“宅經濟”及便捷化消費“異軍突起”。伴隨日本“年輕世代”欲望降低與單身人群的擴大,“宅經濟”及其所代表的便捷化消費迅速擴大。2000年以來外出就餐的餐飲行業及泡面銷售的“剪刀差”不斷擴大,背后是“團塊次代”人群催生宅經濟的爆發。而更為巧合的是,1999年消費券發放的時間點正式出現兩者開始出現“剪刀差”的“時間拐點”。另外,從消費領域的不同業態的消費頻率來看,網絡商店、百元商店及便利商店的消費頻率分布增加32.5%、26.8%及11.5%。這種“宅經濟”的“異軍突起”,與我們前文消費券分析中提到的,電子游戲、電腦軟硬件、書籍等半耐用品成為消費券刺激下彈性最大且持續向好的內在動力。

綜上所述,90年代中后期,伴隨日本經濟下行,收入增速放緩,制度及政策對階層固化的加劇,成長于繁榮時代的日本“年輕人”在走向職場和社會后,在預期與現實的劇烈反差下,消費習慣急劇向理性、高性價比等轉變,進而塑造了整個日本消費業態的變化。而一系列“理性消費”品牌和公司的崛起本質上是順應了這一消費變化的大勢。

這種消費變化的趨勢起始于90年中后期,但值得注意的是,從數據上看,1999-00年左右,消費相關行業及企業均出現了重要的加速拐點。我們認為,這背后的原因,即是日本以家庭為單位的全國消費券發放,對上述消費趨勢的催化。反過來說,消費券發放對于不同行業、公司的“乘數效應”,是由背后“世代變遷”及消費習慣變化的趨勢所決定。

三、尋找中國消費的“乘數效應”——

中日鏡鑒下的“世代人口遷移”

3.1中日鏡鑒之一:人口結構“錯位匹配”的高度相似

反觀中國,我們認為,中國“世代人群”變遷造成的消費習慣變化也很可能是決定我國消費刺激政策“乘數效應”的關鍵所在。疫情之下,通過消費券等政策手段,加快國內消費需求釋放日益成為社會共識。如何更好的發揮消費券等政策“乘數效應”?參考日本經驗,我們應先探明中國 “世代”變遷中的消費的變化趨勢。

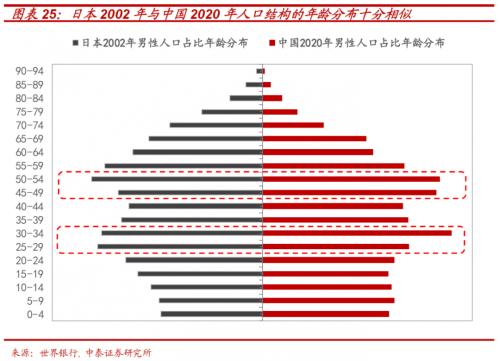

中日人口結構在間隔18年的“錯位匹配”下高度相似。對比中日兩國人口結構,我們把日本出生人口提前18年(如圖24,2018年日本出生人口的數據實為2000年數據)發現:

1)在中日兩國的各自的特殊國情與生育政策不同,但中國與日本出生人口的“波峰”卻高度匹配。從結構來看,日本戰后的“嬰兒潮”對應我國三年自然災害后的人口出生高峰。

2)從人口結構看,2000年的日本與2020年的中國人口的年齡分布上也高度相似。2002年日本25-34歲男性人口占比15.49%,2020年中國該年齡層人口占比15.98%;2002年日本50-59歲男性人口占比15.63%,2020年中國該年齡層人口占比15.21%。從這個角度看,中國與日本每個世代的人口占比也體現出間隔18年的“錯位匹配”下的高度相似。

這樣來看,中國與日本在間隔18年的“錯位匹配”相似的峰值人口的成長、變老是兩國都會進入老齡化社會的基礎。相似的人口結構下,生產方式、生活方式及家庭組織的代際更迭也展現出一定的相似性。

3.2中日鏡鑒之二:階層間分化加大且呈現新的特點

從整體社會人口的橫向對比來看,跟日本90年代中后期經濟低增長相比,我國社會或并不存在所謂的階層固化,但存量經濟下分化或正在加速。

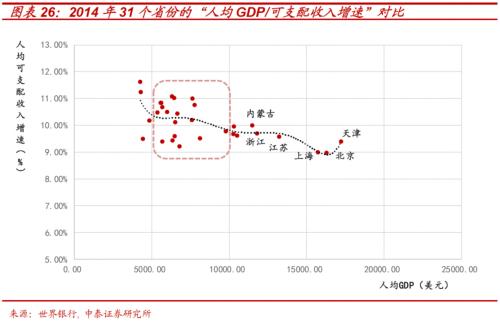

一方面,伴隨中國經濟整體進入“存量時代”,從過去5年,全國范圍內的31個省份居民可支配收入的增速來看,整體居民收入增速仍在放緩通道。且隨著人均GDP的提升,可支配收入的增速中樞有所下移,從2014年的10.10%下降至8.72%。

另一方面,中國社會整體分化加速,這種分化不僅體現在高收入階層與社會整體分化加大上,而且與5年前相比,中等收入階層內部分化也初現端倪。我們用“人均GDP”與 “可支配收入增速”的對比來衡量區域經濟與收入增速的結構性變化,分析處于不同經濟水平的居民的外在消費能力的差異(可支配收入是消費的約束曲線)。我們發現:

1)相較于2014年,2018年高收入地區的“人均GDP/可支配收入增速”比較堅挺,以北京、上海為代表的高收入地區居民的消費能力仍是領跑的第一梯隊,人均GDP邁過2萬美元,收入增速維持9%左右。這或是近幾年支撐高端消費的持續景氣的證據。

2)從2014年到2018年,伴隨高收入地區的對消費升級的引領,兩項指標的趨勢線從“U型”開始變化為“W型”。這意味著第二梯隊(人均GDP在5000-10000美元)與第三梯隊(人均GDP在10000-15000美元)的收入水平在5年內出現了快速分化。從圖形上看,體現為數據點的離散程度加大,出現W型趨勢。這背后的原因實際上是居民貧富差距擴大后,作為消費升級的主力“中產階級”內部分化的加速。

3.3世代人口視角:中國消費社會下的年輕世代“新消費”的興起

縱向來看,這種分化的加大體現為不同年齡段間消費能力的差異也在加大。我們在報告《中國進入第四消費時代了嗎?》中通過對中國不同“世代間”財富效應的詳細描述。與日本相比,中國特殊的發展階段,造就了代際間財富積累更加劇烈的分化,這其中:

1)出生于“嬰兒潮”,且成長于中國經濟發展“黃金二十年”的65-75后是目前財富積累最多的“富裕世代”,也是消費升級的引領群體。

2)他們的子女世代,即:95后—00后,在傳承其財富的同時,由于隱性負擔相對不重,是中國消費未來最具潛力的新晉力量。近年來,其逐步正式走入社會,其消費偏好及特征或將引領未來中國消費業態的變化。

“一個時代有一個時代的旋律”。我們定義的95后、00后這一“新世代”,出生于1990年代通訊信息技術高速發展時代,全球化、信息化帶來的多元文化的沖擊深刻影響了其價值觀,成長過程中完全享受互聯網帶來的“方便、快捷紅利”。在生活中,新世代人群更加崇尚自我的個性、自由,樂于在互聯網平臺與共同興趣者情感溝通。同時,作為獨生子女的一代,家庭結構的變化使得其在工作上,更加追求人性化及扁平化。此外,在消費文化觀念上,在中國宏觀經濟高速增長的成長背景驅使新世代人群有很強的民族自信、文化自信。

新一代信息技術的普及,放大了年輕世代的消費行為更加追求便捷、高效的變化,催生了傳統消費模式的變革,即新消費的興起。從新世代人群消費特征及新消費的趨勢表現來看:

1)互聯網驅動的年輕世代的多元化消費的“線上”景氣。出生家庭環境相對歷史水平的更加優越,促使新世代人群對情感表達和社交有著強烈渴望。互聯網社交平臺加大了新世代人群對新興事物接觸面,其消費需求在豐富的社交場景中變得更加多元化、個性化。年輕世代對線上消費品類的聚焦也更加細分,除淘寶、京東以外,以抖音、快手代表的短視頻社交零售平臺用戶量快速增長。同時,年輕世代強大的文化自信與民族自信也帶動了“新潮國貨”的崛起。

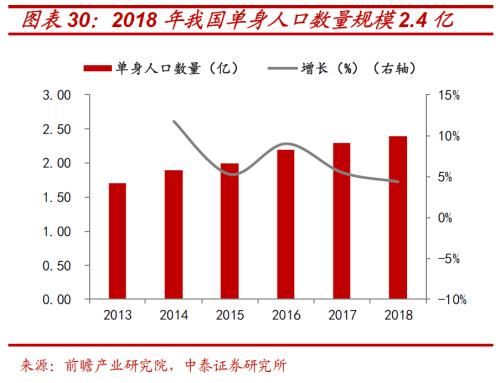

2)年輕世代中單身群體擴大驅動“宅經濟”景氣。2018年全國單身人口總數約2.4億人,占比約17%。年輕世代是單身群體的主力,通訊及獲得物質的便捷也或驅動了“宅經濟”的景氣。以“二次元”標簽的嗶哩嗶哩為例,嗶哩嗶哩(B站)通過ACG(動畫、漫畫、游戲)鎖定了大量新世代用戶,并朝著迎合年輕世代的興趣導向、情感表達的消費特征方向大力布局,而獲得了突破式的發展。2017-19年B站活躍用戶量維持40%的高增長。此外,在個性化的消費標簽下,年輕世代內部以興趣劃分的“圈層經濟”也開始興起。

3.4疫情防控對“習慣”的培育,加速新消費“崛起”

如果說,上文描述的中國新晉消費主力——95后—00后消費特征的變化是驅動“新消費”崛起的中長期力量,那么本次“新冠疫情”或將大為加速這一趨勢的變化。

疫情對消費整體沖擊明顯,消費券等政策刺激或正值其時。一方面,我們通過社會消費品零售規模增速衡量整體消費,受疫情沖擊,2月社零增速斷崖式下跌至-23.70%,形勢嚴峻。比短期沖擊更為嚴重的是,疫情對消費者中長期消費心態和習慣的改變。根據財新網對2萬余樣本的調查,僅有11%的消費者有意愿在疫情結束后去報復式消費,而高達46%消費者卻表示疫情之后不但不會報復式消費,反而要報復式存錢/掙錢。

我們認為,這一現象的背后:一方面,是疫情沖擊下,部分消費者出現收入降低,進而降低了未來消費規劃;另一方面,行為心理學中有“21天效應”的說法,即一個新習慣的形成需要21天。受疫情影響,多數國人在家隔離時間都超過21天。對購物、服務等依賴的減少或漸成一種習慣。

而這種“類低欲望”的消費模式一旦成型乃至長期化,將使得消費的恢復更加困難,而考慮到2019年消費在我國GDP增長中貢獻57.8%,如果消費不能盡快恢復,那么經濟和居民收入的恢復也會受到影響,進而形成“負向循環”。

當務之急是要切斷這種潛在的“習慣—消費—收入”的“消費心理通縮循環”。而消費券對于消費傾向的短期快速提振和部分行業的中長期重塑,或是切斷這一“循環”的利器。如前文所述,日本在99年在全國發放消費券期間,增加邊際消費傾向20%-30%。

同樣很明顯的現象是:疫情加速“新消費”的“崛起”。在整體消費受沖擊明顯的同時,“新消費”則呈現了較強的韌性,與衡量整體消費的社會消費品零售增速斷崖式下滑相比,網上商品及服務同比增速僅下降至-3%。中微觀數據的變化也驗證了這一趨勢:2020年疫情防控的春節期間,在線購物帶動全國郵政業攬收包裹8125萬件,同比增長76.6%;投遞包裹7817萬件,同比增長110.34%,短視頻、在線視頻及手機游戲用戶使用時長明顯提升。

更重要的是,根據前述“21天效應”,即便疫情結束之后,消費者在隔離期內,已經形成習慣的“新消費”模式,也會延續下去。也就是說,疫情防控加速了95—00后所領軍的“新消費”的崛起趨勢。

四、日本消費券的啟示:“新消費”或“四兩撥千斤”

綜上所述,在疫情沖擊下,擴大消費需求已成為當務之急。參考日本1999年發放全國消費券的案例,消費券對于消費傾向的短期快速提振和部分行業的中長期重塑作用或不容低估。這或是扭轉疫情防控中逐步形成的“消費心理的通縮式循環”的重要“利器”。

就各個細分消費行業影響而言,根據前文對日本消費券的研究:不管政策的初衷如何(日本消費券初衷在于減輕老人和小孩較多的家庭所承擔的負擔),家庭會根據其需求變化“自主選擇”愿意消費的行業。因此,政策刺激下最終“乘數效應”更大的,往往是由最具消費活力的新晉世代所領軍的行業。這些行業往往與新晉世代獨特成長環境下所形成的消費特征相關。

我們對日本世代消費的研究表明,當時的“年輕世代”是引領日本“經濟低迷期”消費趨勢的主力。童年期,經濟高增長所激發的高期望,與工作后經濟下行,階層固化等構成的殘酷現實,形成心理上的劇烈反差。這種心理反差進而塑造了其更加注重簡約化、高性價比的“低欲望”消費習慣。以優衣庫、大創及無印良品等為代表的新一代消費品龍頭企業的崛起,正是順應了這一消費習慣變化的產物。此外,日本社會階層固化及家庭結構的變遷催生的“宅經濟”,也是便利化消費興起的重要原因。日本1999年消費券政策下,電子游戲、電腦軟硬件、書籍等半耐用品的“乘數效應”最為明顯,也是這一趨勢的體現。反過來,上述諸多消費細分行業的龍頭企業的“質變拐點”出現在1999年前后,也驗證了消費券對上述行業不容低估的中長期影響。

對于中國目前而言,中日兩國人口結構的相似及分化加大的社會背景,意味著政策對于不同消費細分的“乘數效應”是顯著不同的。傳承“世代財富”的95后—00后是最具消費潛力的人群,其所領軍的“新消費”亦或是“乘數效應”最為明顯的消費細分。

我國95后—00后出生于1990年代,通訊信息技術高速發展時代,全球化、信息化帶來的多元文化的沖擊深刻影響了其價值觀,使其更加依賴線上便捷式的多元消費。這種變化驅動了抖音、快手及B站等線上視頻社交零售、互動平臺的快速發展;在消費文化觀念上,中國宏觀經濟高速增長的成長背景,驅使新世代人群有更強的民族自信、文化自信。其強大的文化自信也帶動了“新潮國貨”的崛起;年輕世代不斷壯大的單身群體也催生了日漸火爆的“單身經濟”和“宅經濟”。此外,本次疫情防控下對全民消費習慣的改變,亦加速了這一趨勢。

對于投資者而言,基于以上分析,無論消費券等刺激消費政策具體實施方式如何,“線上消費”及“宅經濟”等或是實際“乘數效應”最大的細分。以直播帶貨、社交零售等為代表的“新消費”,以及供應鏈整合、渠道營銷創新能力強,能夠順應這一趨勢變化的消費品龍頭公司,其中長期投資機遇或不容忽視。

另一方面,消費券等政策在制定過程中,若能夠更多的向漸成大勢的“新消費”方面傾斜(采取諸如:與線上零售平臺及互聯網金融平臺合作,發放消費券補貼;補貼品類聚焦年輕人消費意愿旺盛的美妝、3C與小家電及虛擬商品;借助“意見領袖”、網紅直播等方式進行宣傳等措施),則或使得消費券能夠在短期發揮更大的“乘數效應”,并在中長期促進更多優質“新消費”公司崛起,起到“四兩撥千斤”的作用。

風險提示:

消費券等刺激消費政策出臺及落地不及預期,國內經濟超預期下行。

免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體,版權歸原作者所有,轉載請聯系原作者并獲許可。文章觀點僅代表作者本人,不代表新浪立場。若內容涉及投資建議,僅供參考勿作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎。

責任編輯:梁斌 SF055

熱門推薦

收起

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)