來源:奇霖宏觀

紅塔證券李奇霖、孫永樂

這一篇主要講三個數據,分別是外匯占款、銀行結售匯和國際收支平衡表。

1

外匯占款

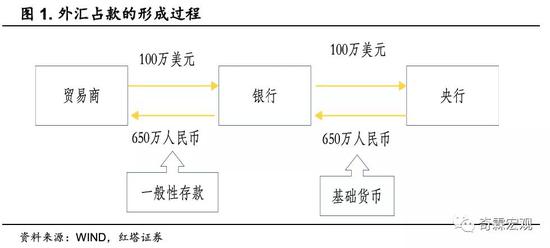

假設有一個出口貿易商張某,出口一個商品到國外,賺得了100萬美元。

這100萬美元,除非張某要繼續從國外進口零部件原材料或者有很強的人民幣匯率貶值預期,張某一般會選擇把100萬美元換成人民幣,因為在國內使用美元是不方便的。

比如在國內買銀行理財產品、在國內買日常的消費品或者買樓買股等經濟活動都不是用美元來結算的。

假設按當前的人民幣匯率,1美元可以換成6.5元人民幣,那么張某這100萬美元就可以轉化為張某的650萬人民幣的存款,這個650萬元人民幣存款,就是金融機構口徑下的外匯占款。

如果張某不是大陸的出口商,是一位港澳商人,看好內地經濟增長前景,他也可以拿著100萬美元投資內地,只是內地的經濟活動,比如要在內地買樓、雇人、配套零部件,肯定得是用人民幣來結算的,所以張某需要把100萬美元換成650萬的人民幣,形成650萬人民幣存款,這也是金融機構口徑下的外匯占款,這對中國大陸來講,是一個FDI。

張某如果是一個境外投資者,看好中國房地產的表現,他可以拿100萬美元換成650萬人民幣投資中國的房地產,同樣可以形成650萬元的人民幣存款,這對中國大陸來講,是一筆熱錢。

從這三個故事里,可以看出外匯占款形成的三個主要渠道,分別是:貿易順差、FDI和熱錢。

當銀行拿到張某的100萬美元,對銀行來說,境外資產配置的機遇在資本管制下是有限的,銀行可以找到央行,把100萬美元換成650萬人民幣。

這100萬美元放在了央行那,形成的就是外匯儲備,650萬元是銀行從央行那獲得的人民幣基礎貨幣,這650萬元可以根據銀行的需要放貸款、同業拆借、存銀行的超儲賬戶等。這筆外匯占款是央行口徑下的外匯占款。

2016年以前還有金融機構口徑的外匯占款,2016年后就不公布了,只能看到央行口徑下的外匯占款。

打開央行的資產負債表,可以發現央行資產端規模最大的就是外匯占款了。

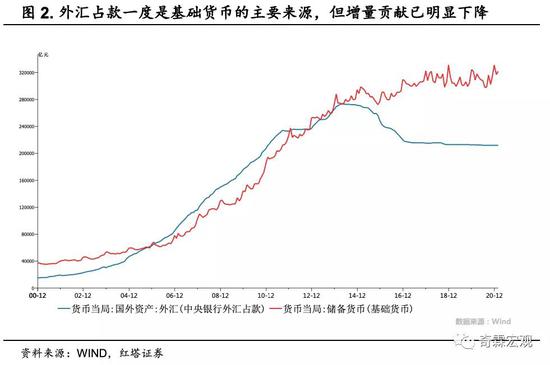

中國加入了WTO以后,出口長期保持高增長并積累了巨額的貿易順差,再加上人民幣資產較高的回報率吸引境外資金流入,外匯占款一直是中央銀行基礎貨幣的主要來源。

但隨著強制結售匯制度放開,再加上各種原因,單邊的人民幣升值預期發生了一些變化,隨著人民幣匯改的推進,人民幣匯率的波動率開始加大,因此,外匯占款雖然在存量上還是占據了絕對的主導,但在增量上,外匯占款對基礎貨幣增量的貢獻度已明顯下降了。

外匯占款作為基礎貨幣主要供應渠道是存在明顯缺陷的。最顯著的缺陷之一是外匯占款對貨幣供應的調節是順周期的。

舉例來說,當國內經濟過熱的時候,往往需要貨幣政策收緊對抗通脹和資產價格快速上漲的壓力,但經濟過熱又通常與高實體回報率和人民幣資產價格上行相伴,外匯占款在這個時候搞不好會加速流入,進而導致在經濟過熱期間中央銀行甚至在被動擴大貨幣供應。

相反,當經濟下行需要貨幣政策更加寬松,加大逆周期調節功能的時候,由于經濟下行往往伴隨著人民幣資產回報率低迷和實體經濟的風險溢價顯著上升,搞不好會有外匯占款流出的風險,如果貨幣政策的獨立性受外匯占款掣肘,等同于在經濟過冷之際還收縮了貨幣,這無疑會加劇經濟下行的風險。

從歷史經驗來看,至少在2012年以前,由于持續的國際收支雙順差,再加上強制結售匯制度(有多少外匯都得去找銀行結匯),中央銀行面對的主要矛盾是控制外匯占款過多流入。尤其在經濟過熱階段,當外匯占款加速流入,中央銀行需要想辦法回籠過剩的外匯占款。

具體應該如何對沖過剩的外匯占款呢?

提高法定存款準備金率是個可行的辦法。一方面,提高存款準備金率可以壓低貨幣乘數,降低全社會貨幣供應水平;另一方面,提高存款準備金率可以改變基礎貨幣的結構,將過剩的外匯占款轉化為趴在央行賬上的法定存款準備金。

但存款準備金率調整盡管可以做到調控流動性投放規模,但存款準備金率的變動釋放的流動性規模較大,而且法定存款準備金率的調整還可以改變貨幣乘數,進而影響全社會貨幣供應規模,有貨幣政策的“巨斧”之稱,頻繁操作對經濟和市場預期沖擊太大。

要平滑外匯占款頻繁的波動,需要在日常的公開市場操作中引入央行票據這一常態化的貨幣政策工具。央行票據由央行付利息,銀行認購央行票據旨在減少外匯占款創造出來的過剩流動性。此外,央行票據也可以在短期國債市場定價不完善時,憑借其較好的流動性,作為短端利率定價的基準存在。

考慮到央行票據需要央行付息,是有利息支出成本的,只能作為對沖外匯占款的臨時性操作手段。一旦外匯占款下降,不再是新增基礎貨幣主要供應來源,央行票據就逐步退出歷史舞臺了。

近期,出現了離岸央票的新工具。主要是央行通過發行離岸市場的央票,暫時性地收緊離岸人民幣池子的水位,通過收縮離岸人民幣市場的供給,提高人民幣空頭做空人民幣的難度和成本。

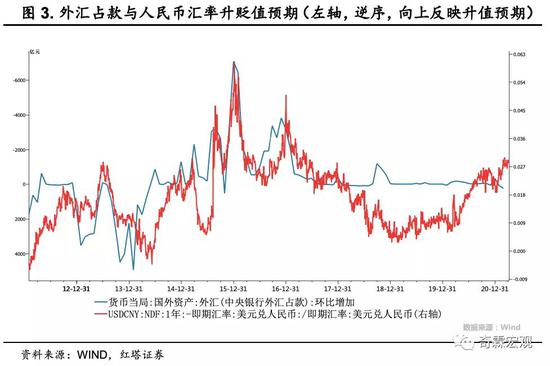

有沒有什么可以日常工具可以觀測和預期外匯占款的變化呢?

有時候,做資金面分析,等到外匯占款數據公布,都是下個月中上旬的事了。比如現在是2020年8月20日,你需要對8月的資金面有個分析,外匯占款的分析必不可少,但等外匯占款的數據,要到9月中上旬了,指望不上。

可以通過1年期無需本金交割的遠期市場匯率(NDF匯率)隱含的貶值預期來觀測外匯占款的規模。

先解釋一下什么是需要交割本金的遠期交易(DF)。

假設現在市場即期匯率是6.3,某機構對外賣出了一份1年期、合同規模為100萬美元的遠期售匯合約,約定匯率是6.5。一年到期后,市場匯率變成了6.7。

如果這筆遠期購匯合約是需要交割本金的遠期交易(DF),那么到期后,該機構就需要拿出100萬美元給對手方。如果說這個機構現在以6.7的價格在市場上買入100萬美元交割給對手方,那么顯然機構是虧損的。

所以一般情況下,對于要交割本金的DF遠期交易,機構會做風險對沖,即在出售遠期售匯的同時,在即期市場上花630萬人民幣買入100萬美元,來為一年后的交割做準備。

在這一年時間里,機構可以將100萬美元存入銀行或者借給其他機構,收取利息,有一定的收益。但同時,這100萬美元也占用了機構630萬人民幣的頭寸,存在機會成本。

也就是說,為了對沖風險,機構需要付出成本(630萬人民幣的機會成本-100萬美元的利息收益),我們簡稱為利息成本。

所以,在不考慮其他費用的情況下,該機構實際支出(630萬人民幣+利息成本),實際收入是一年到期后,對手方按約定匯率支付的人民幣。使兩者相等,我們就能得到使金融機構完全沒有風險的遠期匯率,這個就是“利率平價”原理。

但這里面的問題是:首先,DF沒有反映出金融機構對未來匯率的預期,反映的實際上是“利率平價”公式;其次,DF市場背后由于夾雜了較多具有真實結匯售匯需求的實盤,多被厭惡風險做對沖的銀行主導。最后,DF市場機構沒有外匯頭寸,不存在外匯風險,自然也就不存在他們對未來匯率方向的判斷。

DF的本金交割屬性和市場參與結構是完全反映不出對人民幣匯率升貶值預期的,NDF之所以可以當成對未來匯率預期的指標,第一,是因為市場參與者有較多高風險偏好、會利用外匯衍生品盈利的對沖基金等機構,交易屬性更濃,第二,NDF無需本金交割,對機構來說是有外匯敞口的,存在外匯風險,他們所報出的遠期匯率價格才會隱含著對未來匯率的預期。

通過1年期NDF構建升貶值預期有兩種做法。一種是(1年期NDF匯率-即期匯率),得到的是絕對數值,另一種是(1年期NDF匯率-即期匯率)/離岸即期匯率,得到的是百分比。比較常見的是用第二種。

由于NDF匯率和即期匯率都是每日有數據公布的,在每個月的中旬,就可以大致通過NDF和即期匯率的擬合,模擬出這個月的人民幣升貶值預期,然后拿這個指標,去擬合外匯占款當月的變化。

隨著人民幣匯率單邊升值預期被打破,人民幣匯率波動率放大,人民幣資產回報率也隨著GDP逐步下臺階,外匯占款進入了一個低增長的狀態,尤其是2017年以來,新增外匯占款每個月都圍繞著不到500億元的中樞上下波動。

也就是說,外匯占款不再是基礎貨幣主要的增量來源。

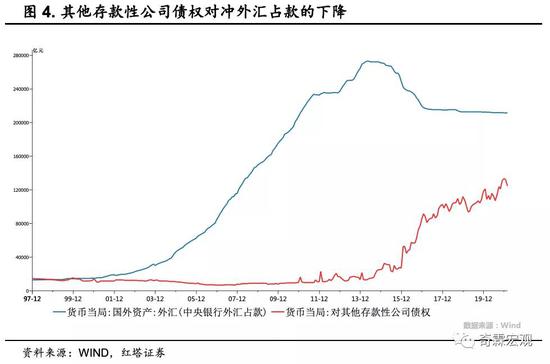

2013年以前,外匯占款是主要的基礎貨幣投放方式,央行被動對沖增加的外匯占款,用央票、正回購等手段回收流動性。

2013年后,隨著外匯占款下降,基礎貨幣來源亟需新的補充渠道,公開市場操作開始頻繁使用。這一項被體現在對其他存款性公司債權中,主要是央行對銀行的再貼現、再貸款、公開市場操作等,該項會隨著央行貨幣政策的變動而有較大的變動。由于該項絕對規模占比不低、波動率大且隱含了央行貨幣政策調控的意圖,基礎貨幣分析應給予重點關注。

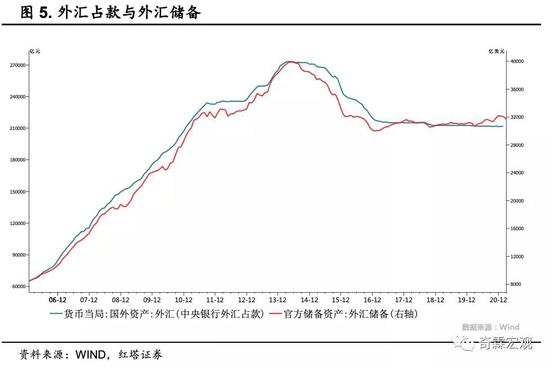

同為央行口徑,外匯占款與外匯儲備數據有什么異同呢?

外匯儲備與外匯占款之間的核心差異在于記賬方式的不同。

外匯占款反映的是央行購買外匯時的人民幣成本,以歷史成本計價,后續不會變化。

但外匯儲備統計的是各時點外匯資產的美元價值,央行2002年投放人民幣買回來的外儲,其價值會隨著人民幣匯率的變化而變化,但外匯占款數據不會,當時放出去多少人民幣,就是多少人民幣,是恒定的。

另外,外匯儲備是由一攬子貨幣及國外資產組成的,國外匯率間的變化也影響外匯儲備的價值,外匯儲備是美元計價的,如果外匯儲備構成多元化,非美資產多,當美元指數下跌的時候,非美儲備資產的估值就上去了,外匯儲備就會變多。

最后,外匯資產的投資能力也會影響到外匯儲備的價值。比如外匯儲備里如果持有很多美債,當美債收益率下行的時候,美債漲了,外匯儲備的估值就上去了。

相比于外匯儲備的變化,外匯占款對基礎貨幣的變化更值得重點分析,因為無論是人民幣匯率、美元和非美貨幣的匯率變化還是投資損益帶來的外匯儲備價值波動,都不會影響到國內流動性已經投放的既成事實。

2

銀行結售匯數據

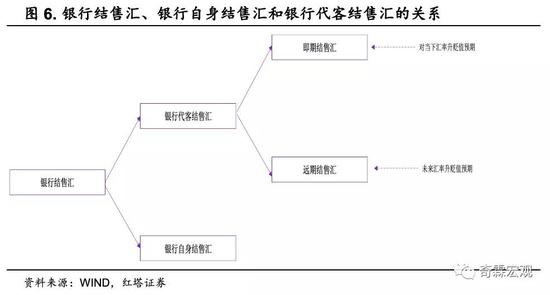

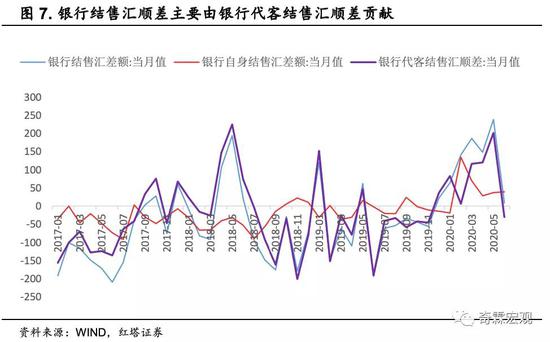

銀行結售匯可以分成銀行自身結售匯和銀行代客結售匯,銀行自身結售匯主要涉及銀行對外的股息紅利支付,海外利潤匯回等等,波動也非常小,觀測外匯占款有意義的數據主要是銀行代客結售匯。

有時候企業也會用到遠期結售匯。

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在后的結售匯業務,和即期結售匯最大的區別是,即期結售匯匯率定價和實際外匯收支業務是同時發生的。

遠期結售匯客戶要和銀行提前簽訂遠期結售匯合同,現在就確定好未來的匯率、金額,然后交割日當天,按之前約定的匯率、金額成交。

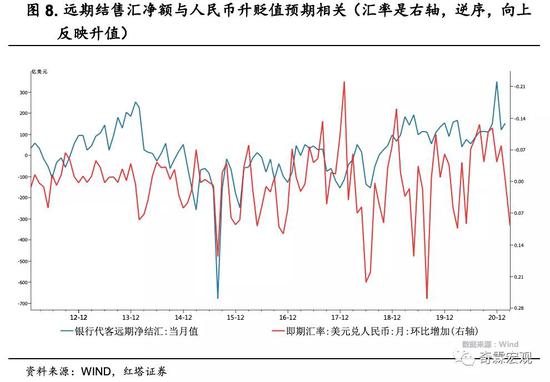

遠期結售匯凈額也可以反映客戶對未來匯率升貶值預期。

當人民幣匯率升值預期強的時候,遠期結匯意愿強,但遠期售匯意愿弱。

如果說張某1年后會有筆出口生意的100萬美元到賬,現在銀行通過利率平價算的遠期匯率是6.5,但張某不信,他有強烈的升值預期,他認為未來人民幣匯率是6,按照6.5的匯率鎖匯顯然張某賺了,因為這種情況下他可以獲得650萬人民幣,未來如果真的到了6,他能獲得600萬人民幣。所以,這個時候張某會抓緊跟銀行簽遠期結匯合約。

如果說張某1年后有筆進口需要花出去100萬美元,現在銀行通過利率平價算的遠期匯率是6.5,但張某認為未來人民幣匯率是6,張某不會著急在這個時候遠期售匯,他會等到匯率真成了6,再售匯。

相反,當人民幣匯率貶值預期強的時候,遠期售匯意愿強,但遠期結匯意愿弱。

如果張某1年后會有筆出口生意的100萬美元到賬,現在銀行通過利率平價算的遠期匯率是6.5,但張某不信,他有強烈的貶值預期,他認為未來人民幣匯率是7,按照6.5的匯率鎖匯顯然張某吃虧了,因為這種情況下他只能獲得650萬人民幣,未來如果真的到了7,他能獲得700萬人民幣。所以,這個時候張某可能不會跟銀行簽遠期結匯合約,會等到100萬美金到賬后跟銀行簽。

如果張某1年后有筆進口生意需要100萬美元,現在銀行通過利率平價算的遠期匯率是6.5,但張某認為未來人民幣匯率是7,張某一定會搶著先用6.5鎖定付匯的成本,因為萬一真貶值到7,張某就麻煩了,他得多付出700-650=50萬人民幣。所以,他會趕緊找銀行遠期售匯,把匯率成本給鎖定住。

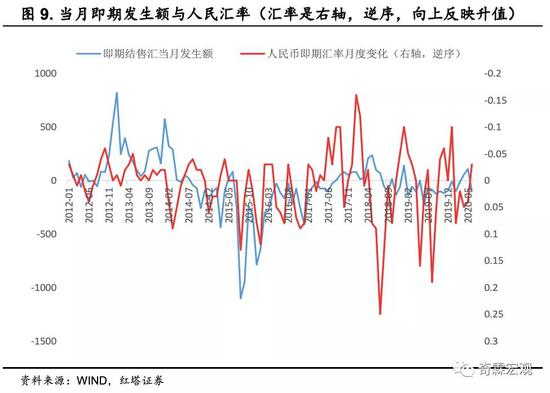

外管局公布的即期結售匯數據是有缺陷的,因為即期結售匯數據沒有把之前遠期到期的合同給剔除掉。之前簽的、現在到期的遠期合同反映的畢竟是過去,只是在當下產生了結售匯行為,這和當前人民幣匯率升貶值預期產生的即期結售匯行為,是沒什么關系的。

問題是怎么剔除之前簽的遠期到期合同呢?

以2020年8月的數據為例,2020年7月底遠期結售匯累計未到期額的數據是有的,8月的遠期結售匯凈額是有的,把兩者加起來,就是8月全部的遠期結售匯額,再把8月遠期結售匯累計未到期額給減掉,相當于總數減去未到期的,就是8月到期的遠期合同了。

然后把外管局公布的即期結售匯凈額減去8月到期的遠期合同,就是8月真正的即期結售匯凈額了。

銀行結售匯有時候也不完全與貿易順差對應,原因很簡單,即使一個企業有了貿易盈余,不代表他一定會去結匯。企業選擇結匯與否,還要看企業自身的結匯意愿。

比如張某出口賺了100萬美元,現在1美元可以換6.5元的人民幣,他現在換可以獲得650萬人民幣,如果他預期未來人民幣匯率會到7,到時候100萬美金可以換700萬人民幣,那張某不會著急換匯,因為不如捂著美元等人民幣匯率貶值了再換。

人民幣匯率的貶值預期會降低張某結匯的意愿。

如果張某預期未來人民幣匯率會升值到6,到時候100萬美金只能換600萬人民幣,那張某會馬上選擇馬上換匯。

人民幣匯率的升值預期會提升張某的結匯的意愿。

再考慮另外一種情形。

比如張某進口原材料需要支付100萬美元,但他手頭只有人民幣,現在1美元可以換6.5元的人民幣,如果他預期未來人民幣匯率會貶值到7,到時候獲得100萬美元需要700萬人民幣,張某會加速售匯,趕緊拿人民幣兌換美元。

人民幣匯率的貶值預期會提升張某售匯的意愿。

如果張某未來預期人民幣匯率會升值到6,到時候獲得100萬美元只需600萬人民幣,張某沒必要著急售匯了,可以等人民幣匯率升值了再說。

人民幣匯率的升值預期會降低張某售匯的意愿。

那么,問題來了,怎么去衡量企業的結售匯意愿呢?

衡量的方法就是結售匯率。

結售匯率分為結匯率和售匯率。

結匯率分子是銀行代客結匯,分母是銀行代客涉外收入;售匯率分子是銀行代客售匯,分母是銀行代客涉外付款。

銀行代客涉外收付款官方給出的概念是指境內非銀行居民機構和個人(統稱非銀行部門)通過境內銀行與非居民機構和個人之間發生的收付款,不包括現鈔收付和銀行自身涉外收付款。

什么意思呢?其實很好理解,就是與境外交易發生的收付款,比如張某出口賺了100萬美金,這錢打到張某境內銀行的賬戶上,就形成了銀行代客收款;相反,如果張某進口花了100萬美金,這錢通過境內銀行轉出,就形成了銀行代客付款。

為什么結匯率和付匯率可以看成是企業、居民部門結匯和售匯意愿呢?

張某出口賺了100萬美元,他如果全額結匯,證明他對人民幣匯率堅挺還是很看好的,否則他可以等人民幣匯率貶值了再結匯,也就是說,張某對貶值的預期越強,愿意結匯的意愿越低,盡管對外收款額很大,但結匯額很低,因此,結匯率就會低。

如果張某進口需要對外支付100萬美元,他全額售匯100萬美元,說明他對人民幣匯率很不看好,怕貶值以后需要支付更多的美元給對方,相反如果他僅售匯50萬美元,還留50萬美元,可能是預期未來人民幣匯率要升值,升值后少支付點人民幣就能換回美元了,不著急售匯。

在分析結售匯率的時候,還有一點需要考慮,那就是跨境貿易人民幣結算的比重在不斷上升,2020年年底,對外收款是4.4萬億美元,但人民幣對外收款近1.6萬億美元,已經占比近三分之一了。

所以,在分析結售匯率的時候,要把對外收付款里面和人民幣相關的收款刨掉,用外幣作為收付款,當結售匯率的分母,這樣才能準確地反映結售匯率。

一般來說,當結匯率大幅下降,售匯率大幅上升的時候,反映的是經濟主體對人民幣匯率有較強的貶值預期。

比如2015年811匯改后,結匯率大幅下降,售匯率大幅上升,經濟主體手上有美元也不給銀行了。再比如2012年,人民幣匯率單邊升值的時候,結匯率大幅上升而售匯率大幅下降,反映出經濟主體較強的人民幣匯率升值預期,趕緊把自己手中的美元換成人民幣。

3

國際收支平衡表

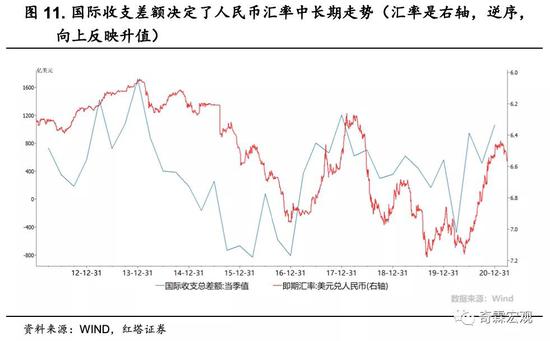

從中長期的角度來說,國際收支對匯率有著基礎性與決定性的作用,情緒、預期、政策這些因素都是在這一點的基礎上形成的。

我們可以看到在2005年匯改后,國際收支一直處于順差的狀態,美元兌人民幣的即期匯率也一直處于升值的趨勢中;

但在2014-2016年,隨著國際收支開始出現逆差,人民幣開始貶值;2017年后,隨著收支總差額開始轉正,即期匯率又開始了升值趨勢。

可以說,國際收支差額很好地解釋了人民幣匯率的中長期走勢。

國際收支平衡表主要分為經常賬戶、非儲備資本與金融賬戶、儲備資產賬戶、凈誤差與遺漏四大類。

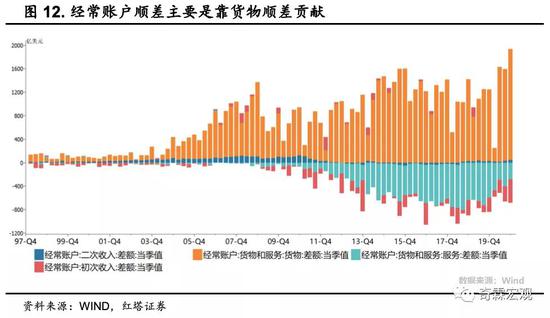

先來看經常賬戶。經常賬戶包括貨物、服務、初次收入與二次收入這四項。

貨物的主要構成是貿易的順差,加入WTO以后,這塊一直都是中國經常帳順差的最主要來源,有些年份甚至是順差的唯一來源。

服務過去一直處于逆差的狀態,這塊最大的逆差來源就是旅游,主要是國人出國旅游、留學導致的,2020年因為海外新冠疫情爆發得較為嚴重,所以出國旅游、留學的訴求大幅減少,服務逆差也跟著明顯收窄。

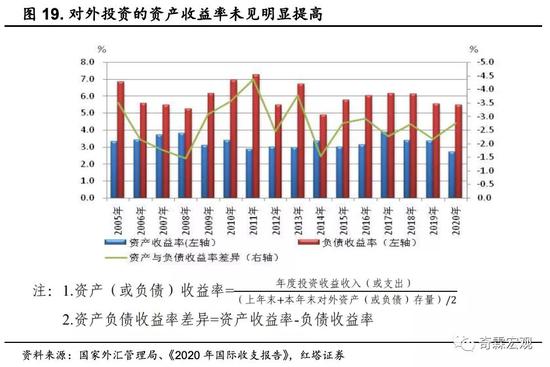

初次收入可分為雇員報酬與投資收益兩個細項。雇員報酬差額大多數時候都是大于0的,說明中國公民在海外的勞動收入高于外方人員在中國的收入。不過投資收益大多數時候都是小于0的,而中國又擁有2.1萬億美元的對外凈資產,只能說,國內對外投資收益太低,遠低于海外在華的投資收益。

二次收入比重小,主要有債務豁免、政府間經濟援助、捐款,還有僑民匯款等。2013年以后,二次收入差額持續下降,可能是因為中國豁免的債務和對外援助變多了。

怎么解讀經常賬戶數據呢?以2020年為例。

2020年經常賬戶順差2739億美元,2019年僅為1413億美元。

進一步地,貨物和服務差額2020年是3696億美元,2019年僅為1641億美元。

其中:貨物差額2020年是5150億美元,2019年為4252億美元,服務差額2020年是-1453億美元,2019年為-2611億美元。

這就基本判斷出,2020年經常賬戶順差擴大的原因是貨物差額擴大和服務差額缺口收窄。

貨物差額擴大就是因為前面提到的,全球經濟在疫情沖擊下,不得不加大了財政刺激規模,但同時又因為疫情,產能恢復不了,只能靠中國的產能供應。

而且由于海外生產能力沒有恢復,很多東西中國只能本土生產,所以進口也被拖累了。

2020年貨物的貸方近2.5萬億美元,借方-1.98萬億美元,2019年分別為2.4萬億和-1.97萬億,確實體現了出口擴大而進口收縮的特征。

服務差額收窄的原因同樣是因為海外疫情擴散,多數人不敢出去旅游、留學、就醫了。服務這塊最重要的就是旅游,2020年旅游分項的差額是-1162億美元,2019年為-2187億美元,2020年明顯收窄。

2020年的經常賬戶里也有一個拖累項,那就是初次收入的差額從2019年的-330億美元下降到-1051億美元。

初次收入下降的原因主要是因為投資收益的差額擴大了,2019年是-372億美元,2020年擴大到了-1071億美元。

投資收益差額擴大很容易理解,2020年中國經濟率先從疫情走出來,中國的實體相對回報率會高于其他大多數國家。

還有一個問題,經常賬戶順差的規模擴大,一定會導致人民幣匯率升值嗎?

其實從歷史經驗上來看,絕大多數時候經常賬戶順差是對應了人民幣升值的,但也有例外,典型的例子是2015年。2015年經常項目順差3042億美元,但人民幣匯率是貶值的。

經常賬戶順差卻對應了人民幣匯率貶值一般是因為資本流出壓力太大了。

資本流出壓力大的時候一般是因為人民幣匯率貶值預期較強,比如2015年811匯改的時候,匯率出現了一定幅度的波動,導致了短期資本出現較大規模的流出。

另外也要分析經常賬戶順差出現的原因。有時候經常賬戶順差走闊是因為進口規模下降了,這個時候的經常賬戶順差是國內經濟下行的導致的“衰退式”順差。但由于這個時候經濟有下行預期,本幣資產的回報率下降,也會出現本幣匯率貶值的壓力。

下面看看非儲備資本與金融賬戶。

非儲備性質金融賬戶分為直接投資、證券投資與其他投資三個子項。金融賬戶的統計口徑需要注意一下,負債凈產生的部分是資本流入,無論是海外投資中國的股權債權還是二級市場股票和債券,都是中國對外的負債增多;相反,資產凈獲得是流出,是中國對外持有的金融資產變多。

直接投資是外國來中國投資與中國對外投資相減的部分,與中國與全球其他國家實體的相對回報率高度相關。

由于中國對外開放、積極招商引資和勞動力成本優勢,2013年以前,直接投資差額都是明顯為正的,但后續隨著企業對外投資放寬以及內部成本優勢下降,直接投資差額開始下降,不過2020年中國率先控制了疫情,產業鏈穩定性強的優勢凸顯,導致直接投資凈流入額明顯增加,2020年直接投資差額1034 億美元。

既然直接投資與實體回報率相關,而制造業投資同樣與實體回報率相關,我們把直接投資負債凈產生的部分(也就是海外投資中國的部分)做一個累計同比,和制造業投資做比較,會發現直接投資負債凈產生的累計同比和制造業投資累計同比是正相關關系。

2020年直接投資差額為1025億美元,其中直接投資負債凈增加(外國來華投資)2125億美元,可見,在全球疫情爆發階段,中國由于率先控制了疫情,產業鏈展現了較強的穩定性,吸引了外資不斷流入。

直接投資資產凈獲得(對外投資)1099億美元,比去年977億美元略高,從外管局《2020 年中國國際收支報告》來看,2020年對外投資增長的主力主要是金融部門,非金融企業對外直接投資2020年沒有擴大。其實這一點也比較容易理解,在全球疫情擴散的時候,實體經濟的風險溢價會比較高。

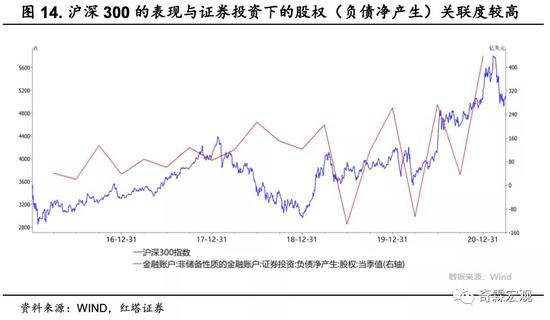

證券投資這塊主要與資本市場的相對表現和金融市場對外開放的制度高度相關。國內投海外主要是靠QDII,過去境外投國內主要是QFII\RQFII,后來引入了滬港通、深港通,明顯擴寬了海外證券投資準入,再加上債券通,金融對外開放明顯加速,隨后國內資本市場與海外金融市場的聯動性開始加強。

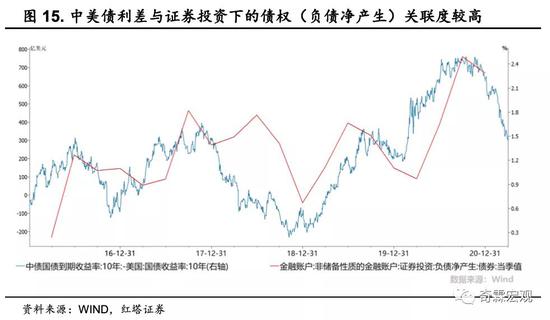

比如,股票市場的定價(滬深300)與證券投資下的股權(負債凈產生)關聯度較高,2021年一季度美債收益率上行對滬深300指數產生了較大的影響;再比如證券投資下的債券(負債產生)與中美利差之間的關聯度較高。

2020年證券投資差額873億美元,2019年僅為579億美元,相比于股權部分,債權部分吸引流入更多,股權部分的負債凈產生是641億美元,2019年是449億美元,而債權部分是1905億美元,2019年是1024億美元,多了近900億美元。

可見,證券投資差額的產生更多是中美利差走闊驅動的,中國率先控制了疫情,經濟基本面向好驅動了國內貨幣政策率先向常態化回歸。

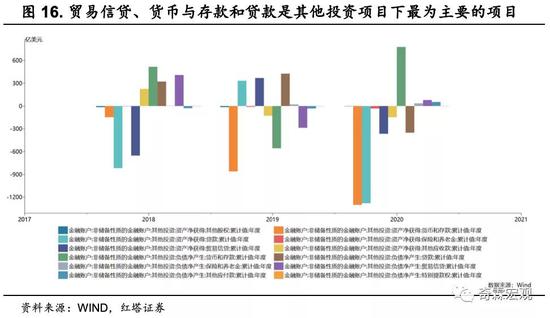

比較受市場關注的是“其他投資項”。從定義上來講,它屬于除去直接投資和證券投資以外的所有投資引起的資金在境內外的流動,包括其他股權、貨幣和存款、貸款、保險和養老金、貿易信貸和其他應收/應付款等等,其中貿易信貸、貨幣與存款和貸款是其他投資項目下最主要的幾個項目。

其他投資和凈誤差與遺漏一道,屬于不易被察覺的資本流入(流出)的渠道,相比于直接投資和證券投資,有較高的波動率。

直接投資好理解,一般熱錢快進快出不會通過直接投資渠道來,投資建廠是長期的事,不太可能今年來明年就關廠跑路。雖然金融開放是大勢所趨,但證券投資渠道的額度和范圍總體還是可控的。

但其他投資和凈誤差與遺漏的隨意性和波動性就很大了,這塊資本流入流出也不易被監管所察覺,不少熱錢就是混跡于此。近年來,其他投資和凈誤差與遺漏之和,很明顯拖累了金融賬戶,是資本流出的主要驅動因素。

2014年以來,每年其他投資和凈誤差與遺漏之和都在千億規模以上。

其他投資和凈誤差與遺漏之所以負缺口不斷放大,一方面是因為人民幣匯率的貶值預期,舉個例子,當人民幣預期貶值強的時候,企業即使出口賺到外匯了,也會延遲美元收款,這等同于通過應收賬款間接持有了海外資產,這種情況下,就會增加其他投資口徑下的貿易信貸。

另一方面也是因為居民對外資產配置的渠道變多了,仍然以2020年為例。

前文提到過,2020年因中國率先控制疫情,生產恢復,海外財政刺激但產能沒恢復,再加上海外有疫情,外出旅游、留學的需求也沒了,導致2020年經常賬戶大增。

經常賬戶大增導致人民幣匯率持續升值,但即使人民幣升值,其他投資仍大幅凈流出,其他投資項差額為 2562 億美元,較2019年759億美元明顯走闊,另外,凈誤差與遺漏項也貢獻了1681億美元的差額。

我們看一下其他投資的各個分項,尤其是資產凈獲得的部分,看看對外資本流出為什么會增加。2020年其他投資資產凈增加3142 億美元,其中,存款凈流出1304億美元,貸款資產凈增加1282億美元,貿易信貸資產凈流出369億美元,這些均顯著高于2019年。

根據《2020年中國國際收支報告》的解釋,貨幣和存款凈流出是因為銀行增加了對外拆借、企業增加了境外存款,出口規模增加帶動了貿易信貸規模的擴張。

2020年全年人民幣匯率是明顯升值的,按理說,其他投資和凈誤差和遺漏部分項下的資本流出,不應該是人民幣匯率貶值預期導致的。

既然不是人民幣匯率貶值預期導致的,那么這部分資本流出就只能從制度層面去解讀了。

2020年人民幣匯率單邊升值,但畢竟受到疫情影響的中國經濟復蘇不那么穩定,決策層不會希望人民幣匯率升值太快,侵蝕出口。

為了防止人民幣匯率升值過快,解決辦法就是有序開放國內資本賬戶,讓境內私人部門可以比較順利地擴大海外資產的規模。同時,提高人民幣匯率的彈性,別讓市場主體有太強的單邊匯率升值預期。

比如2020年10月,央行讓中間價報價陸續淡出使用“逆周期因子”;2021年1月,央行上調境內企業境外放款的宏觀審慎調節系數,提高了境內企業境外放款的上限,滿足企業走出去的訴求;2020年12月和2021年1月,央行又先后下調金融機構和境內企業跨境融資的宏觀審慎調節系數,減少跨境資金的流入。

其他投資和凈誤差和遺漏部分項下的資本流出擴大,也反映出經常賬戶順差和直接投資差額積累的外匯資產逐漸為私人部門持有,不再轉化為外匯儲備。

所以2020年經常項目順差+直接投資差額4023億美元,但短期資本卻流出了3742億美元,二者相減,就是積累的儲備資產,僅新增了280億美元。

一般來說,可以把經常賬戶和直接投資之和看成是基礎國際收支,因為它們與實體經濟本身關聯最緊密,把證券投資+其他投資+凈誤差與遺漏看成是短期資本,這些要么是與二級市場表現相關,要么是與匯率升貶值預期相關,要么與資本賬戶開放政策相關,總之,不是那么確定。

從2020年的國際收支表來看,市場相信的中美利差走闊、熱錢流入驅動了人民幣匯率升值的邏輯主線是有問題的。因為驅動人民幣匯率升值的,更可能的是來自于經常賬戶順差,而非熱錢,相反,為了對沖人民幣匯率升值的壓力,資本項下還是大幅流出的。

寫到這里,我們可以總結一下國際收支平衡表的規律了:

經常賬戶差額+非儲備資本與金融賬戶差額+儲備資產凈獲得變化+凈誤差與遺漏=0

經常賬戶差額+直接投資差額+證券投資差額+其他投資差額+儲備資產凈獲得變化+凈誤差與遺漏=0

經常賬戶與直接投資比較穩定,證券投資、其他投資和凈誤差與遺漏不太穩定,可以理解為是所謂的熱錢,于是有:

經常賬戶差額+直接投資差額+熱錢的變化+儲備資產凈獲得變化=0

如果說經常賬戶是順差,要么體現為直接投資差額為負、要么體現為熱錢流出、要么體現為積累外匯資產,前者外匯資產在私人部門手里,后者是在官方手里,總之都是在對外積累資產的(中、日、德、中東和有生產能力的新興經濟體)。

如果經常賬戶是逆差,要么體現為直接投資差額為正,要么體現為熱錢流入本國,要么就消耗了外匯儲備,總之,是在對外負債(美國和沒有什么生產能力靠對外負債過日子的新興經濟體)。

中國加入WT0以來,國內的經常賬戶和直接投資差額一直處于順差的狀態。

與此同時,由于中國的資本賬戶對外開放還不夠,經常帳戶和直接投資差額積累的順差,多數都轉化為了外匯儲備,這樣做的好處是提高了金融體系的穩定性,代價是容易積累資產價格泡沫和加速人民幣匯率升值。

因為這些從海外賺回來的美元本可以通過全球多元化資產配置流出去,但都通過結匯,變成了人民幣存款,也就是金融口徑下的外匯占款。

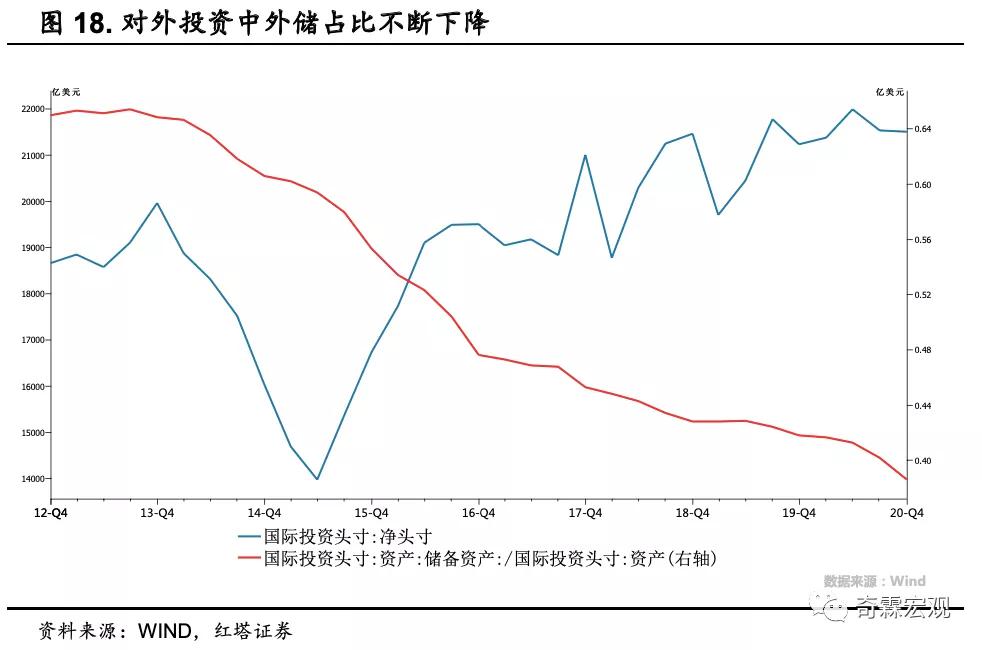

所以,中國的對外總資產有8.7萬億美元(數據截止到2020年年末),凈資產為2.1萬億美元,這反映出中國因為長期的國際收支雙順差積累了大量的對外凈資產,但對外凈資產構成里,外匯儲備為3.4萬億,占了總資產近40%左右。

從趨勢上來看,2014年以來儲備資產占對外總資產的比重是不斷下降的,說明對外凈資產不斷地在從公共部門轉移到私人部門,開始逐步地“藏匯于民”。

但僅從目前的投資收益來看,中國的居民部門和企業部門還沒有體現出更強的投資能力,這可能是因為資本賬戶開放還有限制,對外投資渠道有限,也可能時間短,經驗不足,對外投資能力還需提高。

4

外匯占款、銀行結售匯與國際收支之間的關系

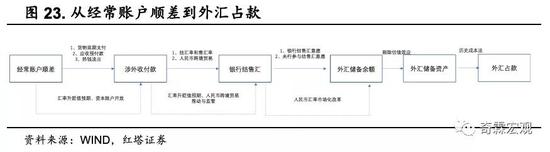

如果回想一下外匯占款形成的例子,可以發現貿易順(逆)差是故事的起點。

張某因為有了100萬美元的出(進)口,才有了后面的結(售)匯需求,才有了外匯占款的上升(下降)。

但是,從實際的數據來看,貿易順(逆)差不等于銀行代客涉外收付款,銀行代客涉外收付款不等于銀行結售匯,銀行結售匯也并不等于外匯占款的變化。

這又是為什么呢?

前文提到過,銀行代客涉外收付款官方給的定義是指境內非銀行居民機構和個人(統稱非銀行部門)通過境內銀行與非居民機構和個人之間發生的收付款。需要注明的是,它是一個實際發生額的概念。

也就是說,張某在確認了出口100萬美元的貨物后,這個時候已經可以體現為貿易順差擴大了100萬美元,但只有在張某確認收到了對方支付的100萬美元后,才會形成銀行代客涉外收付款。

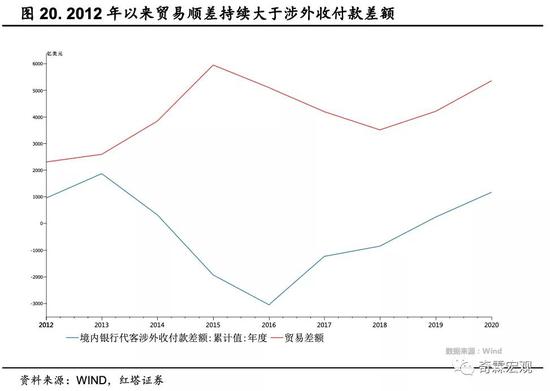

從圖20來看,我們看到自2012年以來,貿易順差是持續大于涉外收付款差額的,可見,貿易順差和對外收付款還不僅僅是延遲支付的問題。

除了時滯問題,貿易順差之所以不等于涉外收付款,還有人民幣匯率升貶值預期問題。

讀者回想一下國際收支賬戶里的其他投資,貿易信貸、貨幣與存款和貸款是其他投資項目下最主要的幾個項目。

其他投資里面的貿易信貸,主要就是跨境企業之間的應收與應付賬款。

如果張某報關了100萬美元的出口,但是張某又有人民幣匯率貶值預期,他會怎么做呢?他會把這100萬美元留在境外,會計上記成100萬美元的應收賬款,張三通過100萬美元的應收賬款間接持有了100萬億的海外資產,等人民幣匯率真貶值了,預期兌現了,再把100萬美元換成人民幣。

當然,導致貿易順差和涉外收付款之間有差額的,可能不是因為人民幣匯率升貶值預期,只是因為資本賬戶逐步放開,引導企業對外多元化資產配置,緩解人民幣匯率升值過快的需要,這個時候也能看到其他投資增加。

簡而言之,貿易順差只是涉外收付款順差走闊的條件之一,但不一定真的可以轉化為涉外收付款順差,這里面既有時滯的原因,也有可能因為人民幣匯率貶值預期或對外開放進程加快導致貿易順差變成了對外凈資產。

然后,涉外收付款順差也不會完全轉化為結售匯順差。

這一點前文已經提到過了,主要是要考慮到結售匯意愿,用結售匯率來衡量,結售匯率同樣受到了人民幣匯率升貶值預期的影響。

另外一個需要關注的趨勢是人民幣跨境結算比重在不斷提升,這也影響了涉外收付款順差向結售匯順差的轉化。

張某出口的貨物賺來的不是100萬美元,而直接是650萬人民幣,這個時候張某涉外收付款是650萬人民幣,但張某已經沒有結匯的必要,因為張某拿到的本來就是人民幣。

所以,要衡量結售匯率,分母涉外收付款順差的口徑只能是以外幣計量的。

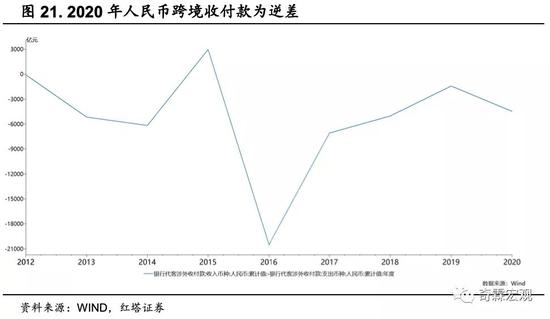

以2020年為例,2020年人民幣為結算幣種的銀行代客涉外收付款差額為-4461億元,也就是說,在人民幣跨境結算環節,境內企業和居民對外收的人民幣比對外付出去的人民幣要少。

人民幣為什么在2020年會體現出凈流出的趨勢呢?兩個原因都有可能:

1、在人民幣國際化和2020年人民幣匯率升值預期共同的推動下,境外主體比境內有更強的人民幣匯率升值預期,所以境外主體想要境內一方多用人民幣給他們付款,而境內主體接收人民幣方面積極性則要弱一些;

2、境內美元匯出的監管還是比較嚴的,于是先通過人民幣跨境貿易結算,把人民幣匯出到海外,到了海外再換匯,不過一般這么做是因為有人民幣匯率貶值的預期,但2020年全年人民幣匯率是大幅升值的。

不管怎樣,有一點可以確定,2020年人民幣跨境結算是大幅流出的,絕不能通過銀行結售匯順差就推測出外匯占款很多,然后會派生出人民幣存款,進而看好股票、債券等金融資產。

另外,人民幣向境外輸出,也會給本國的外匯占款造成壓力。因為人民幣通過跨境貿易到了離岸市場,市場主體可以在離岸換匯,離岸換匯行為會導致離岸人民幣匯率有貶值壓力,如果央行干預,就必須在離岸市場回籠人民幣、賣出美元,這將消耗外匯占款。

最后還有一步就是從結售匯順差到外匯占款了。

張某拿著100萬美元找銀行結匯,這個時候銀行那就有國外資產了,如果銀行找央行,把100萬美元換成650萬(假設當時匯率是1美元兌換6.5元人民幣),這個時候就形成了外匯占款,100萬美元到了央行那,成了外匯儲備,并且央行投放了650萬元的基礎貨幣。

從歷史經驗來看,央行外匯占款變化與銀行結售匯順差的相關性是非常強的,但2020年,出現了明顯背離,銀行結售匯順差明顯走闊,但央行口徑的外匯占款卻表現得非常穩定。

這是為什么呢?

張某在結匯的時候,銀行拿到了外匯資產,銀行可以交給央行,也可以選擇不交給央行。

如果銀行不交給央行,那么,這筆外匯放在銀行那,是計入國外資產的。

其他存款性公司的國外資產2020年年底是6.9萬億元,2019年年底是6.36萬億元,增加了大概5000-6000億。

其實從2020年國際收支平衡表里,無論是直接投資差額中金融部門對外投資規模增加,還是其他投資口徑里存款規模擴大(銀行增加了境外拆借),都可以反映出銀行自身持有了不少外匯資產,是沒有找央行結匯的。

如果銀行交給了央行,央行可以選擇結匯,形成外匯占款,投放基礎貨幣。

但央行也可能因為擔心投放的基礎貨幣太多,希望在不與銀行結匯的同時還能把外匯給收上來。

比如2007年的時候,因為國際收支持續雙順差,積累的外匯占款太多,央行讓銀行以外匯的形式繳納存款準備金;再比如2015年底,人民幣匯率有貶值壓力的時候,央行要求銀行以外匯形式上繳了代客遠期售匯繳納的風險準備金。

央行如果收走(投放)了外匯資產,同時又沒有發生與銀行之間的結售匯行為,這個時候,外匯資產的變化就會計入到央行資產負債表里的國外資產:其他的口徑里。

長期以來,外匯占款變化與銀行代客結售匯順差走勢基本一致,主要是因國際收支雙順差,市場上積累了大量的外匯供給和人民幣匯率升值壓力,央行需要對外匯市場進行干預。

但2019年以來,國際收支雙順差的格局已經發生了改變,雖然經常賬戶仍然是順差,但資本項下流出抵消了經常賬戶的順差,再加上人民幣匯率市場化改革,人民幣匯率雙向波動,央行逐步減少了與銀行之間的結售匯行為,所以外匯占款和結售匯順差的相關性明顯降低。

最后還有一個外匯儲備口徑的問題。

央行公布的外匯儲備余額增加1086億美元,但外管局的國際收支平衡表下的外匯儲備資產僅增加280億美元。

為什么央行口徑下的外匯儲備余額增量要大于國際收支平衡表里的外匯儲備資產增量呢?

前文提到過,央行口徑下的外匯儲備余額考慮了估值效應。2020年二季度以來,為了對沖疫情對實體經濟和金融市場的沖擊,全球央行基本上都出現了大幅擴表的行為,在此推動下,全球金融市場無論是股還是債均出現不小的漲幅,所以外匯儲備的估值效應導致央行口徑下的外匯儲備余額大于國際收支平衡表里的外匯資產增量。

免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體,版權歸原作者所有,轉載請聯系原作者并獲許可。文章觀點僅代表作者本人,不代表新浪立場。若內容涉及投資建議,僅供參考勿作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎。

責任編輯:郭建

APP專享直播

熱門推薦

收起

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)