泡泡瑪特的成功不止是盲盒

歡迎關(guān)注“創(chuàng)事記”的微信訂閱號:sinachuangshiji

文/ 大衛(wèi)翁

來源:起朱樓宴賓客

2019年4月,由騰訊紀錄片和日本NHK聯(lián)合制作的第二季《紀實72小時(中國版)》把整整一集的鏡頭對準了一場上海的展會。

在這集名為《上海:成人世界的童心大作戰(zhàn)》的紀錄片中,我們看到了數(shù)以千計的年輕人(以及中年人)從全國各地趕來的披星戴月,早上五六點排隊時的睡眼惺忪,展館一開門時的拔腿狂奔,還有大包小包的滿載而歸。

這場展會叫做上海國際潮流玩具展(Shanghai Toy Show),它的主辦方就是泡泡瑪特。

泡泡瑪特可以說是這段時間上市的新經(jīng)濟公司中爭議最大的,沒有之一。

不過,如果翻看這段時間網(wǎng)上涌現(xiàn)出來的各種文章,對這家公司的爭議關(guān)鍵詞幾乎只有一個,那就是盲盒。

盲盒究竟是不是在利用人性的弱點?有沒有打博彩的擦邊球?這種商業(yè)模式到底是否具有可持續(xù)性?而當盲盒成為線上線下賣小玩意的標配時,泡泡瑪特究竟還有什么優(yōu)勢?

其實這些討論都默認了一個前提,那就是泡泡瑪特的成功就是因為盲盒。

然而同樣在做盲盒的公司還有很多,比如IP Station,52 toys,再比如同為上市公司的奧飛娛樂,可為什么一年營收能做到十幾個億的,卻只有泡泡瑪特呢?

更何況,在泡泡瑪特之前,盲盒的雛形早就出現(xiàn)在扭蛋機、福袋甚至是麥當勞兒童套餐里,以及更古早的小浣熊水滸卡和奇多圈中。這一本身并不能算特別新的概念,又為何能被泡泡瑪特玩出花兒來呢?

如果將自己看不懂的現(xiàn)象都歸結(jié)為“年輕人容易被蠱惑”,或者“只是曇花一現(xiàn)的玩意”,那其實是一種不肯學(xué)習(xí)新事物的懶惰。

只要仔細研讀一下泡泡瑪特的招股說明書,以及創(chuàng)始人王寧在各種公開場合的分享,再和身邊的90后95后們聊一聊,你就會發(fā)現(xiàn):

說Molly和Pucky是新世紀的“小浣熊干脆面”,那不過是7080后在一廂情愿的貼標簽。因為就算是當年,我們也不會把干脆面里的水滸卡貼的滿墻都是,可從泡泡瑪特買來的盲盒,卻往往占據(jù)了“娃友”們在工位或者家里很核心的位置。

事實上,泡泡瑪特的本質(zhì)是在用極端商業(yè)化的方式包裝一個設(shè)計的內(nèi)核,而這個內(nèi)核所觸達到的,是新一代年輕人,或者說現(xiàn)在最生機勃勃的這一批消費者的內(nèi)心。

說白了,盲盒這種形式只不過是泡泡瑪特挖掘到的“武器”之一,可以與它相提并論的,還有潮流玩具展,機器人商店,線上抽盒機,以及最核心的,那些沒什么表情甚至沒有背景故事的搪膠玩偶們。

所以,或許可以這么說——讀懂了泡泡瑪特,你也就讀懂了下一個世代。

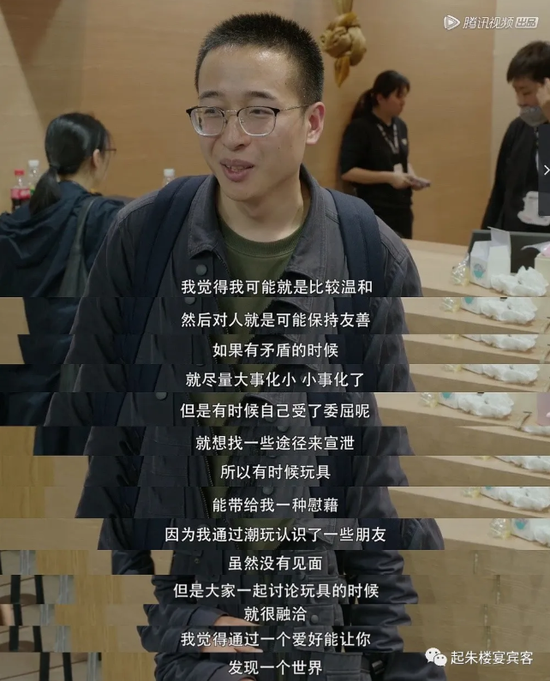

記錄片中的一個26歲新媒體運營在解釋為什么他要買潮玩

記錄片中的一個26歲新媒體運營在解釋為什么他要買潮玩1

對于泡泡瑪特的商業(yè)模式,創(chuàng)始人王寧其實有過一段很完整的總結(jié),

“很多人認為泡泡瑪特是開店的,做零售的,有些人現(xiàn)在會覺得我們是做玩具的,實際上我們的業(yè)務(wù)板塊不只是大家看見的零售,還有藝術(shù)家的經(jīng)紀、互動娛樂業(yè)務(wù)、衍生品的開發(fā)和授權(quán),以及潮流玩具的展覽。”

類似的話在泡泡瑪特的招股說明書中一開頭也有表述,

“我們是中國最大且增長最大的潮流玩具公司。IP是我們業(yè)務(wù)的核心。我們建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺,包括藝術(shù)家挖掘、IP運營、消費者觸達及潮流玩具文化的推廣,通過該平臺我們得以激發(fā)粉絲對潮流的熱情,給他們帶來快樂和美好。”

如果你認為這只是公司假大空的官話,或者是為了隱藏“盲盒才是核心競爭力”的伎倆,那就讓我們來看兩個例子吧。

首先,當然是選擇潮流玩具作為業(yè)務(wù)主體這件事本身。

試想一下,如果塞進盲盒的是其他商品,哪怕是現(xiàn)在年輕人同樣熱愛的毛絨玩具或者口紅,會造成現(xiàn)在這樣的狂熱嗎?

似乎不能。

畢竟曾經(jīng)風(fēng)靡一時的抓娃娃機,現(xiàn)在都快要涼了。

潮玩是什么?其實這個詞是從海外Art toy/Design toy翻譯而來的,但由于“玩具”在漢語中通常專指給孩子玩的事物,因此潮玩這個譯法造成了很多誤解。

私以為,還不如翻譯成“人偶”——因為它們不僅僅是玩具,也是一個個人格。

泡泡瑪特之所以選擇潮玩作為其販賣商品的載體,而且還偏愛那些之前沒有知名度、也沒有什么故事作為支撐的IP系列,其實并非偶然。

之前大家有一個商業(yè)常識,就是要選擇自帶故事的IP做衍生品。因為海外有迪士尼和漫威的成功案例,都是先有故事,后有IP,再由此延伸去做玩具或者周邊。于是國內(nèi)企業(yè)也大多遵循這一套路,不遺余力的從動漫、電影,甚至網(wǎng)文、游戲等內(nèi)容資源中去挖掘IP,然后再考慮用衍生品變現(xiàn)。

有成功的嗎?有。但有像泡泡瑪特這么成功的嗎?好像沒有。

因為泡泡瑪特恰好反其道而行之。

創(chuàng)始人王寧曾經(jīng)不止一次以“潮流玩具風(fēng)靡背后的心理學(xué)”為題做過分享,他說:

新一代的IP,背后沒有故事才會更成功。

這句話聽起來很讓人撓頭,但細想之下卻有幾分道理,因為它抓住了新一代消費者幾個最重要的心理——

沒什么時間和耐心,卻希望消費的有態(tài)度;既要得到即時滿足,還要能做收藏和社交。

先說前者吧。

試想,如果在消費者面前放的是一個有故事背景的玩具,那是不是意味著必須得了解了這個故事,才有資格,或者說才有興趣對它作出評價?

就好像沒有看過火影的我,對那個綁著頭巾做著手勢的動漫人偶就很難產(chǎn)生什么感覺。

然而現(xiàn)代人,尤其是伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)成長起來的這代人,其實已經(jīng)很難再有耐心去理解一個龐大的世界觀和故事背景了。

我們的時間被無數(shù)的APP撕扯成了碎片,而我們居然也越來越習(xí)慣于這種碎片化的信息——刷慣了15秒的爽感短視頻,你會發(fā)現(xiàn)用單倍速去播放一集電視劇是如此的漫長;玩慣了十分鐘一盤的王者榮耀,還有多少人肯花上百個小時通關(guān)一款單機游戲呢?

因此,像泡泡瑪特的搖錢樹之一Molly這種本身沒有故事、只有場景的形象,反而大幅降低了理解它所需要的時間門檻——

只要一眼,最多三十秒,你就會知道自己喜不喜歡它。

這是一種多么“節(jié)省時間”的喜愛啊。

喜歡,不喜歡,一秒鐘你就能拿主意

喜歡,不喜歡,一秒鐘你就能拿主意2

但其實,光節(jié)省時間也不行,選擇將這樣的IP依附在盲盒大小的搪膠玩偶之上,才真的是一個很天才的想法——因為它兼顧了藝術(shù)感和工業(yè)性,從而化身成了一種有態(tài)度的消費品。

王寧在分享中說道,

“這個時代的藝術(shù)需求和藝術(shù)供給發(fā)生了很大的改變……就像以前我們唱民歌,后來年輕人唱Rap,一大批藝術(shù)家開始用玩具表達藝術(shù)……”

“……感性消費更重要的是物與人之間的情感鏈接,而非實用性。就好像如果今天你買到一個Molly,它的頭部拔下來是一個U盤的話,就不會有很多人買它了……”

你可以爭論Molly這樣一個小玩偶算不算藝術(shù)品,但你不可否認的是,既然它對于相當一批年輕人來說,已經(jīng)具備十足的觀賞和收藏價值了,

那這不就是藝術(shù)品的定義嗎?

再進一步說,盲盒大小的搪膠玩偶厲害就厲害在,這是可以在工業(yè)流水線上被生產(chǎn)出來的“藝術(shù)品”。

因為盲盒的大小一致,生產(chǎn)標準和包裝標準都可以足夠統(tǒng)一,就像泡泡瑪特的招股說明書中披露的那樣,

“……在設(shè)計師繪制草圖后,泡泡瑪特的設(shè)計部門會進一步完成3D設(shè)計、色彩細化、材質(zhì)選擇等細節(jié)設(shè)計,再由合作工廠實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn),并針對不同工廠的生產(chǎn)能力、特點和產(chǎn)能情況,分配對接不同工藝或是設(shè)計師的產(chǎn)品。

目前,一個形象從草圖到上市的周期被控制到5到8個月,供應(yīng)鏈整合也將成為泡泡瑪繼續(xù)強化的業(yè)務(wù)重點……”

本來藝術(shù)品之所以是藝術(shù)品,是因為他很難被量產(chǎn),而把握住了藝術(shù)品和工業(yè)品之間的微妙平衡,這一點泡泡瑪特已經(jīng)做到了和樂高同樣的高度。

3

至于即時滿足、收藏欲和社交屬性,其實也不是什么特別新的消費者心理,但分寸同樣被泡泡瑪特拿捏的死死的。

即時的滿足感很好理解,盲盒的未知性和拆開瞬間的刺激會給人帶來精神上的極大愉悅,這是直接買一個櫥窗里的手辦無法帶來的。

王寧用過一個很形象的比喻,

“如果只是吃飽了一頓飯,不會帶來滿足感。但是有一個項目可以把你發(fā)射到太空艙里面吃一頓牛排,就會有滿足感。”

他由此得出結(jié)論,

“精神類的東西才會帶來真正的滿足感。任何人,不管是窮人還是富人,做精神類的消費的時候,所有人都會變得無比的慷慨。”

其實這個結(jié)論如果放在四十年前的中國,還會被批判的體無完膚,因為那時候大家才剛剛可以吃飽飯。但在大城市的物質(zhì)生活已經(jīng)可以媲美發(fā)達國家的今天,這確實就是典型的年輕消費者心理了。

“盲盒是一種精神寄托。我曾經(jīng)花費大半個月的生活費從黃牛手中買了一個日本原版的盲盒,雖然不得不省吃儉用,但是很開心。大概和一些人買奢侈品是一樣的感受吧。”

——一位95后手辦收藏者

至于收藏欲,其實我一直認為,與其將潮玩比做“小浣熊水滸卡”,還不如比做“新時代的郵票”更為貼切些。

這其實就是一場由年輕人發(fā)起的收藏運動。

過去只會在發(fā)燒友家中看到的一柜子的手辦,如今因為潮玩有著更能被大眾所接受的價格和更多元的形象,從而進入了更多人的櫥柜之中。

當然,郵票之所以會成為收藏品,是因為不同的郵票有著不同的價值,而且很容易變現(xiàn)。而潮玩的厲害之處,也在于從一開始就搭建了一套成熟的二手交易市場。

王寧對此毫不掩飾,非常自豪的說,

“我們這一類產(chǎn)品是消費品里面少有的,第一,像茅臺一樣賣出去還能漲價的,第二,賣出去以后可以產(chǎn)生C to C之間的社交關(guān)系的。如果你抽到我喜歡的,我抽到你喜歡的,就開始交換,就產(chǎn)生了社交需求。這帶來了傳播和影響力,比我們想象的都快。”

因此,一個深諳當代消費者心理的、大眾化的、快餐式的工業(yè)藝術(shù)收藏品,這其實才是泡泡瑪特旗下這些潮玩真正應(yīng)該被賦予的定義。

至于盲盒這種銷售模式,只不過是又一個它深度理解現(xiàn)代消費者心理的佐證罷了。

4

不過,如果就這樣而已的話,其實只能說泡泡瑪特是一家運氣不錯的公司——它抓住了年輕人的風(fēng)口,踩準了新一代消費者的市場。

然而,僅僅是這樣而已嗎?

讓我們回到文章開頭所提到的潮流玩具展。

很難想象,在展會經(jīng)濟如此發(fā)達的中國,在同為二次元的上海國際動漫游戲博覽會已經(jīng)辦到第十年的現(xiàn)在,在泡泡瑪特舉辦潮玩展之前,類似的展覽在國內(nèi)是不存在的。

那么,泡泡瑪特又是怎么辦這個展的呢?

在36氪前段時間那篇廣為流傳的文章里有一段場景描述,

2017年9月8日,北京國家會議中心的展廳里被堵的水泄不通。在這里,泡泡瑪特舉辦了第一屆“國際潮流玩具展”。

“瘋了!”所有投資人都如此形容道。當時門口的隊伍“長幾百米”,黃牛票被炒到了“不可思議的程度”,甚至一度因為人數(shù)過多差點被警告取消。第二次在上海舉辦時,屠錚一開始沒搞清狀況,到了現(xiàn)場后大聲地問王寧,“我們的展位在哪里!”王寧也大聲地答道,“這里都是我們的展位!”

吳睿睿 劉旌 巴芮,公眾號:36氪Pro泡泡瑪特市值破1000億背后,是一場中國大基金的集體失手

為什么泡泡瑪特第一次辦展就能如此成功?其實這段描述里的最后一句暗藏玄機——

不光是因為泡泡瑪特敏銳的捕捉到了這一個展會空白,更關(guān)鍵的是他們在用“一種完全顛覆的方式去辦展覽“。

一般展覽是怎么辦的?去過展會的人都知道,主辦方會將整個展廳切成一個一個單元,再租給一家一家機構(gòu)。整個展覽可能會是一個行業(yè)或者一個主題,但內(nèi)部的風(fēng)格千變?nèi)f化,極其不統(tǒng)一。而且參會者和主辦方不會有太多的交互,大家只是臨時的房東租客關(guān)系而已。

而泡泡瑪特的展會采取的是集體收銀、集體管理、集體采購,所有來的藝術(shù)家、IP供應(yīng)商都要與泡泡瑪特對接,所有消費者行為也經(jīng)過泡泡瑪特來完成。

這樣做有什么好處呢?

第一, 整個展會可以有一種非常好的統(tǒng)一感。現(xiàn)在的年輕人最講求的是整個場子不要有短板和違和感,在這一點上,潮流玩具展就可以做到很好。

第二, 整個展會能將原來分散在各個角落的潮玩設(shè)計師和玩家聚攏在了一起,而泡泡瑪特也可以由此樹立自己的潮玩旗幟。對于這些特立獨行的設(shè)計師來說,因為大家是在一個次元里對話,他們就會相信泡泡瑪特是懂他們的設(shè)計的,因此更加愿意和它合作,從而讓泡泡瑪特在上游IP的獲取上實現(xiàn)了平臺化。

某種意義上來說,泡泡瑪特通過每年兩次的潮流玩具展創(chuàng)造了一個線下的B站——小眾的市場,封閉的圈子,完美的認同感。

這樣一來,王寧曾經(jīng)說過的下面這段話就很好理解了,

“樂高的偉大之處在于,它不只是賣玩具,在我眼中,它就像科技公司一樣,它誕生了一個系統(tǒng),誕生了一門語言,然后所有的IP,跟它合作得用它的語言再寫一遍。這是最有價值的一點。”

對于泡泡瑪特來說,其實也是在向這個方向努力的。標準的玩法、標準的尺寸、標準的語言,甚至開始產(chǎn)生專業(yè)詞匯,比如搖盒、端箱、隱藏。再通過潮玩展和線上社區(qū)形成一套自己的系統(tǒng),就完成了一個生態(tài)閉環(huán)的創(chuàng)設(shè)。

這其實是一個很可怕的野心。

因為就像樂高擁有一個獨一無二的品類一樣,泡泡瑪特不是想要成為這個品類的領(lǐng)軍者,而是想要成為這個品類本身。

目前來看,從上游IP的平臺化,到線上線下的粉絲和品牌運營,再到下游銷售渠道的推陳出新,泡泡瑪特確實引領(lǐng)了這個行業(yè)的標準設(shè)定、玩法迭代和未來變革。

他的野心,并非癡人說夢。

5

很多人認為是夢話的,還有王寧說過的,十年后他想成為迪士尼。

中國不缺想成為迪士尼的玩具廠商,至少在資本市場上,很多公司都曾經(jīng)打出過這一旗號。

那么迪士尼當年到底是怎么成功的呢?

迪士尼創(chuàng)辦的初期,動畫正在從一個小眾的娛樂品種走向大眾。在動畫片只是作為八分鐘的配角、所有人都認為沒人愿意花80分鐘去看一部動畫片的時候,華特打破陳規(guī),打造了一部為動畫領(lǐng)域翻開了嶄新篇章的《白雪公主和七個小矮人》。

就如同80、90后的成長,讓中國曾經(jīng)的亞文化開始成為主流文化。從二次元到網(wǎng)游,從說唱到潮玩,皆是如此。

迪士尼深諳上世紀20年代美國金融危機時大眾在沮喪時需要快樂的心理,以制造快樂為宗旨,讓心情郁悶的美國人只用花10美分,就能夠在電影院里面享受很長時間的娛樂服務(wù)。

如今的泡泡瑪特,讓學(xué)業(yè)和職場壓力山大的中國年輕人,只用花幾十塊錢,就能得到一次多巴胺的分泌,還能獲得一個看起來很酷的潮玩。

迪士尼抓住了有聲片、彩色片、電影媒介乃至后來主題公園的崛起機會,就如同泡泡瑪特利用盲盒、機器人商店、線上抽盒機乃至潮玩展這些新渠道來吸引當下的年輕人。

在我看來,每個時代會有每個時代的“迪士尼”。如果有一天中國真的能誕生自己的“迪士尼”,那絕不會是追隨現(xiàn)在迪士尼模式的徒弟。

正相反,像泡泡瑪特這樣走上完全不同之路,卻同樣以“帶給粉絲快樂和美好”作為宗旨的文娛新生代,反而更有可能,不是嗎?

(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表新浪網(wǎng)立場。)