文/新浪財經意見領袖(微信公眾號kopleader)專欄作家 尹子瀟

出了機場,一長列一塵不染的奔馳的車隊有序地等待著旅客,也是提醒我這是曾一個大規模填海造陸的富裕國度的第一信號。

我選擇阿姆斯特丹作為主要目的地,是與當時在做的土地制度研究直接相關。與中國相似,阿姆斯特丹這座城市大多數土地并非私有,這在除了以色列之外的西方國家并不多見。

所有制度的特殊性都可歸結到歷史原因,阿姆斯特丹也不例外。精衛填海的故事在這里真實地上演了數百年。荷蘭近一半的土地都在海平面以下,幾個世紀以來,大海是這個國度最大的敵人。從阿姆斯特丹的幾何性極強的規劃不難看出,這座城市從填補土地、規劃設計、建造都具有強烈的人為痕跡:阿姆斯特丹火車站處于整個城市的幾何中心,也就是原來愛塞湖(阿姆斯特丹港)中突出的湖心島。

在近五百年前開始的填海運動使得這片土地上的人民對公共服務部門有很強的信任。這樣大規模的城市建設運動,所需要的資源統籌調動力遠大于任何一項基礎設施建設,也是僅靠任何一家私人部門之力難以實現的。因此,填海造陸的傳統給了這里的人民獨特的傳統,土地是公共資源,是這個國家的每一個公民用雙手創造出來的,也將服務于每一個公民,這是印在阿姆斯特丹人心中根深蒂固的概念。

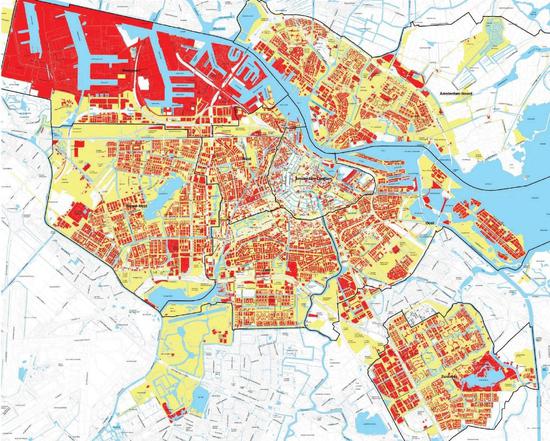

(圖為阿姆斯特丹城市土地劃分:紅色、黃色均為市政府所有地,紅色為已出租用地)

在我的調研期間,這個城市正在準備著不久之后的一場大選。同西方其他國家一樣,這里也充斥著左翼和右翼兩派之間的激烈博弈。而土地制度方面的改革,也與這場競選風波同時醞釀著 。

一直以來,阿姆斯特丹在秉持著土地屬于社會公共資源的大前提下,以75年為期限(也有60年)將土地使用權轉讓到私有部門手中,或直接以政府為主體進行項目開發。不論開發主體是公共還是私人部門,政府管理上設有非常完備的土地計劃部門,為每一塊土地的用途規劃,房屋開發類型,房屋設計(類似我國詳細規劃,但具有法律效應),價格區間,未來收入回報流等進行一體化的規劃。

這種制度長久以來保障了政府有穩定的土地收入,并通過土地估值的不斷更新(市政府對于每一個社區的土地價值有計算方法,并定期更新估值數據)來調整地租收入,以捕獲城市化帶來的土地增值部分,再將收入重新用于基礎設施維護與公共空間改善等。

右翼政府提出的改革方案,是呼吁放棄有時限的長期土地租期,而直接轉向永久土地使用權(并不等同于完全私有制)。他們認為這種長期土地租賃制下的續期窗口會給政府帶來很大的行政管理負擔,土地估值也給公共服務部門帶來巨大的人力成本,同時也認為這樣的操作并無必要。在永久期限下,土地價格的浮動由土地使用者自行承擔,政府僅需要在使用權轉化的當年給土地估值,從而設定一個地租的初始值,之后的永久期限中,租賃者只需根據當年的通脹率調整后繳納一定的地租。

75年變為永久,這樣看似慷慨的提案卻遭到了市民的強烈反對。

在阿姆斯特丹的歷史記憶里,土地作為公共資源,以長期租賃的形式由政府轉移到私有開發部門是約定俗成的做法。

那么現在右翼政府的提議,將土地租賃期限從75年轉變為永久租賃,遭到市民的反對,僅僅是因為改革違背了傳統觀念嗎?

要解答這個問題,需要先解釋清楚土地制度改革的提議細則。

土地的估值

在現有的制度下,土地的估值理論上是每50年由政府根據當時的市場條件和城市發展狀況重新計算。但在實際操作上,這個任務給公共管理部門帶來不小的行政負擔,因為每一塊土地在的租賃期開始時間并不一致,不斷的有新的土地租賃協議產生也不斷有五十年到期的狀況。

而五十年不論對于一個人的生命還是對一所城市來說都是一個漫長的周期。五十年,對于中國這樣的新興市場來說土地價值足以翻很多倍,對于阿姆斯特丹這樣的成熟發達地區來說,半個世紀之后的土地價值也難以預料。因此,不難理解在實際操作中,土地租賃者對于一塊土地的投資以及對于房產收支的規劃并沒有考慮到五十年之后那么久遠,也不可能做到。在五十年的重新估值節點到來之前的很長一段時間,這個重新估值的節點并不會引起很大的重視。真正在意五十年這個租賃期限的,僅僅是在土地即將到期時候(例如租賃期已過了40年,還有10年剩余)的土地租賃者。

那么假設一個投資者站在還有十年就面臨續期問題的時間節點,土地未來的價值對于他來說具有極大的不確定性。一方面,這個期限在客觀上削弱了土地投資者的信心,另一方面在真正的續期節點到來時,在估值確定上的糾紛在所難免。阿姆斯特丹在解決這一特定糾紛方面有很多著名案例,采取的方式基本是“三方律師制”。即由土地租賃者,政府部門分別聘請一名律師,與一名土地估值專家共同組成三人小組,由該小組共同決定土地再估值的結果。

可以想象,這樣的糾紛在不斷在城市日常生活中發生著,消耗著人力物力成本,也給政府帶來很大的行政負擔。也因此,在阿姆斯特丹競選前夕,由右翼政府提出的廢除土地期限租賃制度,轉化為客觀上與土地私有制差別很小的永久租賃制變應運而生了。

轉化的代價

任何一項改革都會面對多重力量的博弈和多方利益的權衡。由有限期的土地租賃到永久化的租賃權,這中間有哪些重要因素的沖突呢?

土地作為一項公共資源,不論在哪種社會制度下都有非常堅固的共識基礎。即便是新自由主義盛行如美國,也會在zoning和房地產稅征收等方面有著對于土地公共價值的體現。舉個簡單的例子,在美國,公民對于土地可以擁有百分之百的所有權,甚至地下范圍直通地球地心的所有資源都屬于個人。但如果你在自家土地上想蓋起一棟玻璃幕墻表皮的高層建筑,那就不太可能不受到周圍社區的強烈反對,因為不論是從采光和玻璃反光的光環境污染出發,土地如何使用都會侵犯到別人的私權。換句話說,土地開發的CALL OPTION一旦行使[TW1] ,就不可能不對社區和城市造成外部性影響,

而土地所有權作為公有,在香港,新加坡,以色列,荷蘭等很多地區都有很成熟的經驗,實證地說明了公共土地所有權能夠在很大程度上實現土地溢價回收。

例如一塊土地,在沒有基礎設施開發,配套的交通規劃之前價值極低,即便是作為農業用地也離不開最基礎的水源和交通條件。但由于基礎設施的開發和城市的擴張,土地的價值很可能指數化地攀升,這部分價值的提升并不是由于個人對于土地的改善和地上建筑物的投資,而更多地受益于整個城市的發展和方方面面的城市化進程,因此土地增值的部分也理所應當地按照一定比例反哺給整個社會,用于其他基礎設施的建設和城市公共空間品質的提升。

在無限期的土地租賃下,土地估值僅僅在轉化之時一次性完成,也意味著如果一塊土地的價值在一年之內翻一番(這樣的暴力增值往往受益于整體城市化而非來自于個人投資的努力),那么土地增值部分也將完全屬于土地承租人和更多的土地投機者。這將在某種程度上促進土地投機性的投資,也將為其他基礎設施再投資的資金來源帶來難度。

去期限的租賃制:誰來買單?

另一方面,從個體來講,從有期限的租賃條款轉為永久租賃,理論上應當向土地所有者,即公共部門,補繳納一部分的租金,使之等同于期限上延長所帶來的個體收益。

然而實際來看,前文已經提到,不論是地產投資者還是土地投機者在投資伊始都并未考慮到半個世紀之后的土地價值。這樣的期限不論是對于個體生命周期還是城市發展來說都具有太大的不確定性。因此,在實際操作上,征收這部分時間差額的租金有很大的難度。

以下圖表,是政府說服公民補征收租金的合理性的一個側面:

黑色的加粗的折線,是假設在2017年將全部有期限的土地租約轉化為永久期限。左端出發一開始的峰值,代表著公民補交時間差額地租的政府收入,在峰值出現過后,政府這部分的收入就變得很微弱了。那么總體看來,這樣的轉化會對政府收入產生怎樣的影響呢?

這個表格我簡單翻譯了下,關于折現率,通脹率和地租增長率等假設在此省略,直接給出計算結果:如果在2017年完成全部轉化,那么在近100年里政府收入將變成現有制度下的78%,即以犧牲一部分公共收入為代價來實現轉化;如果所有土地都等到期限已滿之后再轉化為永久租賃,那么政府收入將是現有的187%。

總結來看,各項數據和復雜計算想告訴大眾的一個簡單結論是,越早申請期限永久制的轉化,市民角度的支出越小,盈利越高。

作為研究者,可能一項基本的素養就是對于復雜數字和復雜模型給出的結論保持懷疑和獨立思考,對于導向性過強的研究結論尤其要警惕。一方面,這項改革對于土地溢價回收方面應當給出相應的補償措施,另一方面,對于個體而言,為從如此長時間的有限期(半個世紀以上)到無限期的時間差額買單很難接受,對于個體而言,租賃75年土地和相比永久制,其實心理上的認知并無太大差異。也因此,這項制度改革的提議初衷雖然為減小行政成本,減小土地不斷估值帶來的公私糾紛,但是在操作層面其實面臨著更大的潛在風險。

最后值得一提的是,僅土地收入在阿姆斯特丹公共部門整體財政收入中的比重并不大。對于這座城市而言,土地改制這項提議下的關注議題中,公共收支變化并不算重點。

(本文作者介紹:畢業于清華大學建筑學院,現就讀于麻省理工學院規劃系;CFA、CAIA持證候選人;曾供職于中美多家金融、地產基金、地產開發公司,致力于中美地產金融市場研究。)

責任編輯:張文

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。