文/新浪財經意見領袖專欄(微信公眾號kopleader)專欄作家 李迅雷

我們不僅要解決部分低收入群體的轉崗就業難題,還需要為今后服務消費價格的持續上升給居民帶來的支出負擔增大而提供解決方案。也就是說,用于民生領域的財政支出,應該在財政支出的占比中要大幅增加。總是通過支持基建投資來穩增長的模式,不能再持續下去了。

根據國家統計局的最新數據,6月份全國城鎮調查失業率為4.8%,為2016年全國月度勞動力調查開展以來的最低值。從數據看,國內似乎不存在失業問題,不過,今天聽到上海郊區的一位鎮長這么說:在拆除違章建筑、環保達標等要求下,很多鄉鎮企業已無法經營,與工人簽的勞動合同也無法執行下去,這些大齡職工無法轉崗,面臨失業……為此,我不由再去搜尋更多的統計數據,相知道這一問題從全國層面看究竟有多大。

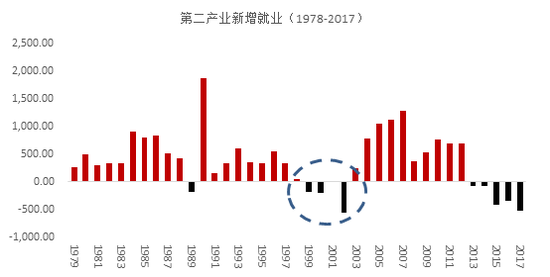

從第二產業看新增就業:早已負增長

從2013年開始,第二產業新增就業人員出現連續五年下降,但從2015年至今的三年下降幅度明顯放大,這三年第二產業合計減少就業人員1275萬。

之所以從2015年之后出現了較大幅度的負增長,與制造業產能過剩背景下的供給側結構性改革的推進有關,也與環保要求提高、拆除違章建筑等舉措有關,這些舉措都會導致不達標的企業被關停,從而使得供給減少,PPI上漲,現存企業盈利好轉,但制造業的失業率上升。

資料來源:人社部,WIND,中泰證券研究所

資料來源:人社部,WIND,中泰證券研究所從工業企業主要行業來看,從2015年到2018年5月,不到2年半的時間,絕大多數行業都出現了明顯的減員。黑色礦采、黑色冶煉、有色礦采、煤炭采選等供給側結構性改革的重點行業,減員數量靠前,尤其是黑色冶煉、煤炭采選等單個行業減員超過了百萬。僅有家具制造、水生產供應、金屬制品、汽車制造等少數行業,增員數量不到24萬。二者抵消后,工業企業減員總量超過1200萬。

數據顯示,在1999至2002年也有一波就業人數的負增長,但當時目的是為了“使大多數國有大中型虧損企業擺脫困境,使大多數國有大中型骨干企業初步建立現代企業制度”的目標,需要對國有企業(當時還稱作“國營企業”)進行改革,職工下崗則成為推動國企改革的重要手段。

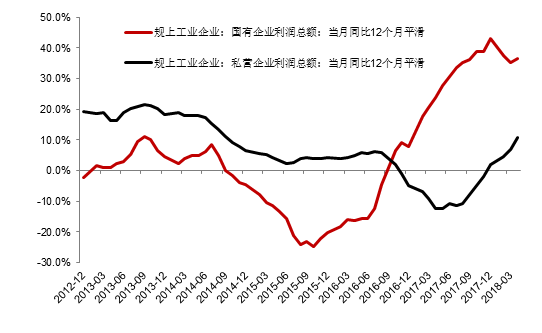

因此,這輪第二產業的減員,主要是建立在國企盈利增速大幅回升的基礎上,根據財政部的數據,1-6月,國有企業利潤總額17176.3億元,同比增長21.1%。而2000年前后,則是國企面臨虧損的壓力。

資料來源:WIND,中泰證券研究所

資料來源:WIND,中泰證券研究所由于國有企業主要集中在上中游行業,供給側結構性改革以來,國企利潤增速觸底反彈。與之相一致的是,非私營企業工資增速也見底反彈,與私營企業工資增速逐級滑落形成了鮮明對比。鑒于此,我們大致可以判斷,這輪制造業的減員,可能有相當一部分屬于民企員工,他們可能是這輪規模以上工業企業盈利增速上升的犧牲者。

二產失業人員并未完全被三產吸收

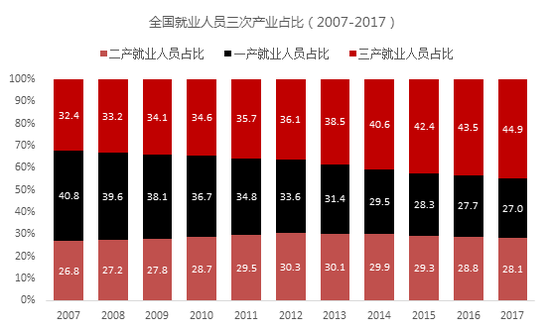

就業人員在不同產業間的流動是一個正常的現象,值得關注的是流向。2007至2011年間,就業人員流向是從一產向二產、三產轉移,5年間,一產占比下降了6個百分點,二產、三產分別增加了2.7個、3.3個百分點。

而在2012-2017的5年間,流向發生了變化,呈現出一產、二產流向三產,一產、二產就業人員占比分別下降了6.6個、1.2個百分點,三產占比提高了8.8個百分點。值得注意的是,2012年二產就業占比達到峰值30.3%,隨后就業人員開始流向三產。

資料來源:WIND,中泰證券研究所

資料來源:WIND,中泰證券研究所供給側結構性改革是從2015年末開始的,2015-2017三年間,第一產業和第二產業合計減員3121萬,如果考慮到因為年齡原因自然退休的人口,根據國家統計局公布的數據,2014年底15-59歲人口是9.2982億,2017年底是9.157億,三年減少了約1412萬。2017年全國就業人口為7.76億,跟全國15-59歲年齡段人口的口徑存在明顯差異。因此,三年減少的1412萬人中,只有一部分能算作退出就業人員,因為第一產業的就業統計中并沒有明確退出就業的年齡界限。

即便把這1412萬人全算作退出就業的人員,根據人社部公布的數據,一產、二產就業人員合計占比約55%,那么一產、二產中由于年齡自然因素減少的人員約776萬。剔除這776萬,一產、二產因為非年齡原因減員2345萬左右。

如果再加上這三年間從中等教育學校或高校畢業的學生約4500萬(前人社部部長尹蔚民曾在2016年說,我國“十三五”期間平均每年需要在城鎮新就業的以高校畢業生為主體的青年人大約為1500萬人),則合計約6845萬,而第三產業就業人員三年共增員3508萬,也就是說,也就是說,還有約3337萬人并沒有實現在第三產業內就業。

從理論講,影響就業減員還有一個重要的因素,就是勞動參與率的下降(勞動年齡人口愿意就業的比例)。根據世界銀行公布的數據,2017年中國勞動參與率為68.9%,較2015年下降了0.8個百分點。

世界銀行的口徑是勞動參與人口與15歲以上總人口的比重,推算一下,2015-2017年間,國內將近300萬人退出了勞動人口,但這與3337萬人還有比較大的差距。盡管對于中國龐大的就業人口而言,3千多萬人口的轉崗問題算不了什么,但其起因很特別:表明中國的產業正處在一個分化和集聚的時代,集聚帶來機會,分化帶來風險,后者才是決策者需要關注的問題。

收入差距擴大:僅僅靠減稅還不夠

通過上述分析,我們的大致判斷是這輪供給端的收縮所導致的最大問題,可能是低收入者失業問題。盡管總體失業率并不高,但由于去杠桿、環保和拆除違建等舉措導致供給端的收縮,影響最大的是低端產業或低端勞動力。

防范風險、環保和扶貧作為今后三年的攻堅戰,這是非常明智的舉措,讓經濟更穩定、環境更美好、社會更和諧。但需要關注充分認識到這三大攻堅戰所帶來的負面影響,正如意識到去杠桿過度會帶來負面影響一樣,目前調整為結構性去杠桿,金融監管力度和時間均有所改變。

由于我國的社會發展水平和從業人員的專業素質仍偏低,從一產、二產流出的大量人員,受制于知識結構、技術能力等方面的限制,并沒有被第三產業吸收。而第三產業對于高技術人員又存在比較旺盛的需求。根據人社部《2017年第四季度部分城市公共就業服務機構市場供求狀況分析》公布的數據,其實市場需求略大約供給。

如2017年用人單位通過公共就業服務機構招聘各類人員約434萬人,進入市場的求職者約354萬人,崗位空缺與求職人數的比率約為1.22,市場需求略大于供給。與去年同期相比,需求人數增加15.6萬人,增長了3.9%;求職人數減少了17.3萬人,下降了4.8%。市場對具有技術等級和專業技術職稱勞動者的用人需求均大于供給。

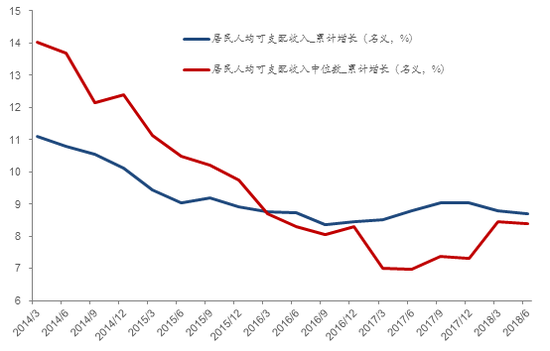

在產業升級的背景下,中低收入階層的收入增速明顯回落,表現為基尼系數已經連續兩年上升。從2017年的數據看,低收入組的人均居民可以支配收入增長7.5%,而高收入組則增長9.5%。根據2018年上半年經濟數據,居民人均可支配收入14063元,同比名義增長8.7%;中位數12186元,同比名義增長8.4%,均較一季度有所回落。

資料來源:WIND,中泰證券研究所

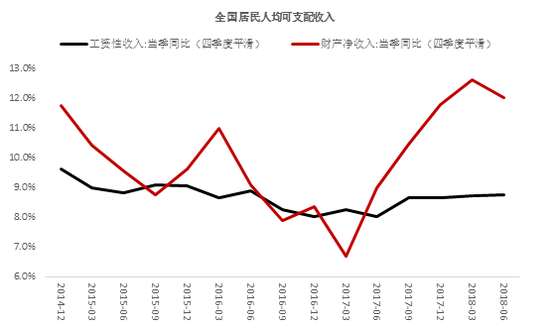

資料來源:WIND,中泰證券研究所從上圖可以發現,從2016年開始,居民人均可支配收入的中位數始終低于平均數,反映出貧富差距的持續擴大。而導致收入差距擴大的不僅來自工薪收入差距擴大,更主要的是來自財產性收入差距的擴大。

資料來源:WIND,中泰證券研究所

資料來源:WIND,中泰證券研究所如今年上半年,國內居民人均財產凈收入為1166元,增長10.5%,高于工資性收入1.7個百分點。這在一定程度上,也反映了只能獲得工資性收入的中低收入群體,并沒有獲得更多的收入來源。

事實上,通過抽樣調查所獲得的不同層級居民可支配收入差距是低于實際水平的。如根據麥肯錫的調查報告,2017年國內居民消費了全球三分之一的奢侈品,但從官方統計調查所獲得的數據看,占我國人口20%的高收入組的年可支配收入只有6.5萬元,大約只有美國居民人均可支配收入的四分之一。也就是說,2.8億的高收入國內居民,其真實可支配收入水平可能大幅被低估。

據那位鎮長介紹,上海農民從財政部門獲得的轉移支付非常低,而且已經很多年沒有增加了。因此,在部分底層人員失業的壓力之下,如何增加低收入群體的收入水平,應該成為首要任務。日本農民的收入一直高于城市從業人員的平均收入水平,就是靠政府補貼。我國要實現鄉村振興,更需要拿出真金白銀來補貼農村居民。

盡管這些年來,城鄉收入差的比例有所下降,如15年前約為3倍,如今降至2.7倍,但城鄉居民收入的絕對差卻從2003年的5700元提高到如今的2.3萬元。只有收入的絕對差距縮小,才算真正實現貧富差距或城鄉差距的縮小。

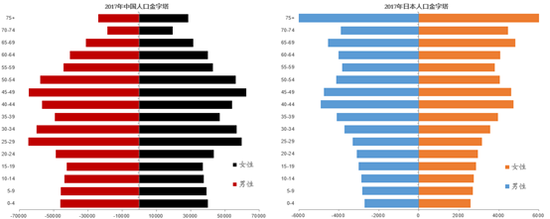

最近財政減稅的呼聲很高,對于消滅絕對貧困也有具體目標。但是,如何緩解相對貧困問題,卻沒有看到非常明確的政策。但隨著人口老齡化的加速,隨著全社會產業升級的推進,基尼系數上升問題需要及時應對,如何通過轉移支付等手段來優化國民收入再分配方案,不能再停留在字面上了。

而且,一、二產業流失的很大一部分人員不能進入第三產業,表面看只是就業問題,但對于人口日漸老齡化的社會而言,對服務業的需求越來越大,而服務的供給則難以同步增加。勞動人口增長率的下降,有可能出現勞動力市場結構性緊張的狀況進一步加劇,服務價格持續上漲的態勢,反過來又會增加居民的消費支出壓力。

資料來源:聯合國,中泰證券研究所

這意味著我們不僅要解決部分低收入群體的轉崗就業難題,還需要為今后服務消費價格的持續上升給居民帶來的支出負擔增大而提供解決方案。也就是說,用于民生領域的財政支出,應該在財政支出的占比中要大幅增加。總是通過支持基建投資來穩增長的模式,不能再持續下去了。

(本文作者介紹:中泰證券首席經濟學家。)

責任編輯:張文

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。