文/新浪財經意見領袖專欄(微信公眾號kopleader)專欄作家 徐高

隨著經濟增長下行壓力的加大,以及貨幣政策傳導路徑的阻塞,財政主導的話題在近期重新浮出水面,給人民銀行帶來壓力。為了不再回到財政主導的狀態,人民銀行將在貨幣寬松的路上越走越遠,甚至有可能采取量化寬松這樣非常規的貨幣寬松手段。

在狗年行將結束的時候,人民銀行持續處在政策討論的中心。不久之前,剛有人民銀行是否應該買股票的爭論,接下來就有財政部官員表示說準備讓國債達到準貨幣效果。再后來,人民銀行又用新創設的央行票據互換工具引發了市場對量化寬松的熱烈討論。[1]

在這些討論中,量化寬松是一條明的主線。沿著這條主線,各方在討論和猜測人民銀行會在非常規貨幣寬松的路上走多遠。而與量化寬松同樣重要,卻沒有吸引太多注意力的一條暗線則是財政與貨幣政策的配合問題。具體來說,是在財政政策和貨幣政策的協調中誰占主導權的問題。梳理清楚這條隱藏的主線,可以有助于對明線的分析。

讓我們先回顧一下近期相關事態的發展。2019年1月16日,《證券時報》記者報道,財政部國庫支付中心副主任郭方明在中央結算公司主辦的“2019年債券市場投資論壇”上表示:“準備研究將國債與央行貨幣政策操作銜接起來,同時擴大國債在貨幣政策操作中的運用。推動實施國債作為公開市場操作主要工具的貨幣政策機制,健全國債收益率曲線的利率傳導機制,強化國債作為基準金融資產的作用,使國債達到準貨幣的效果。”[2]

對財政部官員透露的這一信息,人民銀行并未直接表態。但有記者從接近央行人士處獲悉,人民銀行認為國債并不是清償手段和支付工具,更不是所謂的“準貨幣”;且人民銀行已經采取了一系列逆周期調節措施來為實體經濟提供了足夠的金融支持,沒有必要通過量化寬松(QE)的手段大規模投放流動性。[3]

我們姑且將這位“接近央行人士”的表態視為人民銀行對財政部的間接回應。在這個回應中其實有兩層意思。一層是國債并非“準貨幣”,另一層是央行現在沒有必要進行量化寬松。這兩層講的其實是兩個東西。下面我們先來分析“國債準貨幣”的問題。把這個問題弄清了,量化寬松的問題也就容易解決了。但在那之前,有必要駁斥一下混淆視聽的貨幣“換錨”之說法。

1971年8月15日,美國總統尼克松宣布美元與黃金脫鉤(美國停止用黃金來兌換美元)。這宣告了布雷頓森林體系的崩潰,使得全球所有貨幣都與各種實物商品脫鉤,全球徹底進入了信用貨幣體系。在這樣的體系中,中央銀行可以無中生有地憑空創造任意數量的貨幣。貨幣價值也沒有任何外在于貨幣體系的錨定物。

人民幣也屬于信用貨幣。作為中國的中央銀行,人民銀行發行貨幣不需要借助任何外在工具。人民銀行直接向商業銀行發放信用貸款(叫做再貸款)就足以投放人民銀行任何想要數量的基礎貨幣。除了這條常規途徑之外,還有許多其他投放基礎貨幣的方式可選。人民銀行會根據環境的變化,以及自己想要達成的目標之不同,來選擇使用這些方式。

人民銀行在前些年通過外匯占款發放的基礎貨幣比較多,是因為當時我國有大量外匯流入。在強制結售匯制度下,居民和企業必須要將手中多余的外匯換成人民幣。這帶來了人民銀行基礎貨幣的被動投放——居民和企業手里有多少外匯要換成人民幣,人民銀行就得發行多少基礎貨幣。但別搞錯了,不是沒有了外匯占款人民銀行就沒法發行基礎貨幣了,更不是說人民幣的價值要以外匯為錨。事實上,在外匯占款大量發行的時候,人民銀行需要不斷用發行央行票據、提高存款準備金率等方式來沖銷外匯占款,以免這些外匯占款帶來金融市場的流動性過量堆積。

在美國,中央銀行經常會通過買賣國債來投放或回籠基礎貨幣。在這種以國債為工具所進行的公開市場操作中,國債只是貨幣政策操作的工具,只不過因為其風險低、流動性好而用起來方便而已。但這并不意味著不依靠國債,基礎貨幣就發行不了,更不意味著貨幣的價值錨是國債。

事實上,在現代的信用貨幣體系中,貨幣價值沒有外在的錨定基礎,其價值完全決定于人們對貨幣的信心。而這個信心是建立在人們對未來穩健貨幣政策的預期之上的。如果人們預期未來的貨幣增長會非常快,當前貨幣價值一定會大幅下跌,從而帶來以貨幣計價的各種商品價格的飛漲,最終形成高通貨膨脹,甚至惡性通貨膨脹。

所以,將財政部官員有關國債“準貨幣”的提議理解為人民幣“換錨”是缺乏貨幣金融學常識的說法,沒有必要把它當真。不過,換錨的說法倒折射出了市場對人民幣價值的關注。一些人希望能夠為人民幣找到一個外在的價值錨定基礎,從而為自己的信心找到支點。盡管這種外在的錨是不存在的,但為貨幣價值找信心基礎的想法卻是合理的。而這種信心基礎只能來自于對未來穩健貨幣政策的預期。在這里,財政部官員“國債準貨幣”提議的重要性(或者更明確地說,其風險性)就顯露出來了。

財政政策和貨幣政策是政府調控宏觀經濟的兩個主要手段,財政部和中央銀行也是隸屬于政府的兩個部門,所以財政政策和貨幣政策之間必須要協調。

用政府預算約束可以比較容易地看清財政政策與貨幣政策協調的邏輯。在每一期,政府的財政支出都可以靠財政收入或發行政府債券(國債)來支持。但除了這兩個來源之外,中央銀行的貨幣發行其實也是一種稅收——學名叫做鑄幣稅——也能用來支撐財政支出。由于財政支出減去財政收入就是財政赤字,所以政府每期的預算約束可以寫成下面這個式子

財政赤字=國債發行+鑄幣稅

上面這個等式的含義應該是容易理解的。財政如果有了虧空(出現了赤字),那就要么得發行國債來彌補,要么得增發貨幣收鑄幣稅來填平。在上面這個等式中,財政赤字規模和國債發行數額是財政政策的范疇,而鑄幣稅數量(或者說貨幣發行數量)則決定于貨幣政策。由于財政政策和貨幣政策被上面這個等式聯系在了一起,二者之間就只能有一個自由度——決定了一個,另一個就被動地被決定了。

如果自由度在財政政策那里,就叫做“財政主導”(fiscal dominance)。此時,貨幣政策從屬于財政政策,變成了財政赤字的填補器。財政赤字如果多了,而國債發行得又比較少,中央銀行就得多發點貨幣來補財政的窟窿。在這樣的情況下,中央銀行無法自由調整貨幣政策(貨幣發行量),貨幣政策和中央銀行的獨立性根本無從談起。在這種狀況下,民眾也很難形成對未來貨幣政策的穩定預期——如果大家都知道貨幣隨時需要填財政的窟窿,自然會懷疑未來貨幣增長是否能穩定。相應地,貨幣幣值也就很難穩定下來,容易形成通脹失控的局面。歷史上有數的惡性通貨膨脹都發生在這樣的狀況下。

相反,如果自由度在貨幣政策那里,就叫做“貨幣主導”(monetary dominance)。此時,財政部不能把中央銀行當成自己隨意可用的錢袋子,而只能通過國債發行來彌補財政赤字。國債如果發不出去,財政支出就得下降來減少赤字規模。相應地,中央銀行無需考慮財政政策的狀況,可以獨立而自由地調控貨幣政策,設定貨幣增長率。這使得貨幣政策可以采取穩健基調,根據幣值的變化來做調整——通脹高了就減少貨幣供給,通脹低了就增加貨幣供給。這樣一來,民眾容易形成對貨幣政策的穩定預期,從而讓幣值穩定下來。

不過這里還必須要說明一下,即使在貨幣主導的框架下,鑄幣稅還是會收的。因為隨著經濟規模的自然擴張,市場對貨幣的需求會自然增加。為滿足這些自然增加的貨幣需求而增發的貨幣不會影響幣值穩定,同時又能給中央銀行帶來鑄幣稅收入。在我國,這些自然產生的鑄幣稅收入每年都會有。人民銀行雖然不披露其數量,但毛估一下,近些年的水平也應該在每年數千億元的量級上。

《中國人民銀行財務制度》的第44條明文規定:“人民銀行全行利潤等于各項收入減去各項支出。全行利潤按財政部批準的比例提取總準備金后,凈利潤由總行全部上繳中央財政。凈虧損首先由歷年提取的總準備金彌補,不足彌補的部分由中央財政撥補。”也就是說,人民銀行的鑄幣稅收入在提取了總準備金之后是需要轉交到財政部的。[4]

不過,這種鑄幣稅向財政的轉移與財政主導下的貨幣填財政窟窿是兩個概念。關鍵的差異在于在貨幣主導下,鑄幣稅是央行在幣值穩定的前提下,獨立進行貨幣政策操作而自然產生的,其數量不受財政決策的影響。財政部只是鑄幣稅的一個被動接受者——鑄幣稅多了您可以偷著樂,鑄幣稅少了您也別不高興。

新中國成立之后,我國一開始處在財政主導的狀態下——在計劃經濟體制下,整個貨幣金融部門甚至只是財政的出納。在改革開放之后,財政主導的弊端愈發明顯地暴露出來,帶來了高通脹和“搶購風”。有鑒于此,我國開始了從財政主導向貨幣主導的轉型之路,并最終以1995年《中華人民共和國中國人民銀行法》的頒布為標志,確立了貨幣主導的體制,并一直延續至今。

盡管財政主導的歷史已經離我們遠去,我們仍然可以從留下的文獻中體察當時的狀態。下面這段話引自財政部在1985年向人民代表大會提交的《關于1984年國家預算執行情況和1985年國家預算草案的報告》:[5]

“根據現在預計的數字,1984年國家財政總收入為1465億元,國家財政總支出為1515億元。收入和支出相抵,財政赤字為50億元。這一年的財政赤字,待決算編成后,準備向中國人民銀行透支來彌補。”

這里所說的“向中國人民銀行透支”,是讓人民銀行填補財政赤字的文雅說法。50億元財政赤字大致占1984年我國GDP的0.7%。人民銀行透支這塊財政赤字,意味著基礎貨幣要多增加50億元。

盡管當時的政府官員未必知道經濟學中財政主導貨幣主導的理論,但他們對貨幣透支財政赤字的危害還是心知肚明的。在1987年總理向全國人民代表大會所做的《1987年政府工作報告》中有這么一段話:[6]

“財政赤字和信貸差額是同貨幣發行緊密相聯的。在經濟增長過程中某些年份出現一些財政赤字和信貸差額并不可怕,但如果數量過大,持續的時間過長,就會導致貨幣過量發行,造成通貨嚴重膨脹,引起物價急劇上漲,使經濟生活發生混亂。”

在20世紀80年代和90年代初這段時間里,一旦財政支出較多(往往因為政府做的投資項目較多),貨幣增長就會失控,從而讓物價飛漲。我國在改革開放之后經歷的兩次高通脹都發生在這段時間,給一代中國人留下了“搶購風”的深刻記憶。

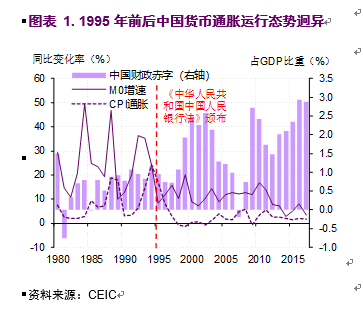

隨著我國國債市場的發展,通過國債發行來彌補財政赤字的條件逐步成熟。同時有鑒于財政赤字向央行透支所帶來的惡劣后果,我國政府終于在20世紀90年代中期下決心結束了財政主導的狀況。1995年《中華人民共和國中國人民銀行法》的頒布從法律上禁止了財政對人民銀行的透支,確立了貨幣主導的財政貨幣配合框架。這部法律的第29條規定:“中國人民銀行不得對政府財政透支,不得直接認購、包銷國債和其他政府債券。[7]”從此之后,財政赤字擴張導致貨幣超發的情況在我國得到了有效遏制。其結果是,盡管我國財政赤字占GDP的比重在1995年之后更高,貨幣增速和通脹率反而平穩了下來。

有了前面的鋪墊,現在我們可以來分析財政部官員表態中的關鍵點,以及隨之而來的風險。在財政部國庫支付中心副主任郭方明的表態中,有兩個要點:第一是“將國債與央行貨幣政策操作銜接起來”,第二是“使國債達到準貨幣的效果”。這兩點的潛臺詞都是財政主導。

在1995年至今的貨幣主導框架中,國債發行一直是與貨幣政策無關的財政政策決策。國債發多發少,發不發得出去,是財政自己的事情,不存在與貨幣政策銜接的問題。事實上,央行無需顧忌財政而獨立調控貨幣政策,是貨幣主導的基本特性。但是,如果國債發行要與貨幣政策操作銜接起來,貨幣政策就或多或少會受制于財政政策。“國債準貨幣”的說法則更加直白——如果國債真是準貨幣,那財政部不就分享了貨幣發行權,侵入到了貨幣政策的核心領域了嗎?所以如果按照財政部官員的意思發展下去,我國或多或少地會重回財政主導的模式。

財政部想重回財政主導的原因是可以理解的。2018年下半年以來,我國經濟增長明顯放緩,給稅收增長帶來了不小的下行壓力。而應對經濟減速所推出的大規模減稅,以及其他財政支出方的刺激性政策,更令財政壓力緊繃。此外,在清查地方政府非正規融資的政策導向下,納入財政口徑的地方政府正規融資必然會大幅擴張,給財政帶來進一步的壓力——地方政府專項債雖然還沒有計入財政赤字和國債口徑,但嚴格意義上也應該算成國債。總而言之,當前財政的收入增長在放緩,支出增長在加快,所以財政的錢袋子有些癟了。此時財政部把視線投向人民銀行的錢袋子是很自然的事情。

但盡管如此,重回財政主導也是不可取的。從前面的分析可以看出,在財政主導的框架下,中央銀行難以保證貨幣增長的穩定,市場也不容易形成對穩健貨幣政策的預期和信心,其結果是幣值的失穩以及貨幣金融體系的較大幅度波動。這反過來也不利于財政的平穩可持續運行。我國的歷史已經證明了這一點:在財政主導下的1978年到1994年,我國財政赤字占GDP比重的平均值僅為0.8%,而同期CPI通脹率的均值卻高達7.7%;而在貨幣主導下的1995年到2018年,我國財政赤字占GDP比重的均值上升到1.7%,同期CPI平均通脹率卻下降至2.8%。

因此,盡管財政在當前確實面臨比較大的減收和增支壓力,我國也不應重走財政主導的老路。國債不是什么準貨幣,國債發行是國債發行,基礎貨幣投放是基礎貨幣投放,二者不可混為一談。在發國債來為財政赤字融資的時候,財政應以市場化的方式來吸引市場中的買家,而不應指望由人民銀行來買單。貨幣政策還是應該保持其獨立性,而非在“銜接”的口號下從屬于財政政策。因為無論是理論還是實踐都已經給出了清晰的答案:貨幣主導的方式更有利于中國經濟的長期健康平穩發展。

財政部官員暗指的財政主導雖然不可取,但僅僅是這個話題的出現就能給貨幣政策帶來不可忽視的影響,促使人民銀行在貨幣寬松的路上越走越遠,甚至采取量化寬松這樣非常規貨幣政策工具。因為與重回財政主導相比,量化寬松至少還是央行保有掌控力的貨幣政策手段。

財政與貨幣的政策博弈之所以發展到這般田地,還是如我在一周前發表的文章《人造的流動性陷阱與兩難的人民銀行》里所說的那樣,是過于嚴厲的金融監管政策對影子銀行業務的一刀切式打壓,以及地方政府去杠桿和地產調控政策,讓貨幣政策傳導路徑阻塞,使實體經濟陷入融資難境地,令經濟增長明顯減速。[8]

面對貨幣政策傳導路徑不通暢的局面,常規的降準降息式貨幣寬松手段已經不足以刺激社會融資擴張,難以帶動經濟增長復蘇。此時,財政政策因為可以直達實體經濟的總需求,因而顯得比貨幣政策更有效。這是現在各方對積極財政呼聲越來越高的重要原因。但同時,經濟減速給財政帶來的減收壓力與積極財政取向之間的矛盾也變得更加突出,從而讓財政有借力央行錢袋子的動力。于是,早已有定論的財政貨幣協調機制就以“國債準貨幣”的形式重新浮出水面。

很顯然,人民銀行不會愿意讓貨幣政策重新從屬于財政政策。但在當下的僵局下,就算不可能重回財政主導的格局,財政部相對話語權的上升也是必然的。這會讓人民銀行在部委間的政策博弈中處于更加不利的地位。在這樣的外部壓力下,人民銀行必須要在寬松方向上越走越遠,力爭在貨幣政策的領域內解決實體經濟融資難的問題。為此,量化寬松這樣的非常規貨幣政策手段也在考慮范圍之內。

2019年1月24日,人民銀行宣布創設央行票據互換工具(簡稱為央票互換)。利用這一政策工具,公開市場業務一級交易商(包括46家商業銀行和兩家證券公司)可以用持有的合格銀行發行的永續債來向人民銀行交換央行票據。此外,金融機構還可以用評級不低于AA的銀行發行的永續債作為抵押物,從人民銀行那里獲得流動性。按照會計準則,商業銀行發行永續債募集的資金可以用作商業銀行的資本金。因此,央票互換工具的創設將會增加市場對商業銀行永續債的需求——因為可以將永續債換成流動性更好的央行票據,所以機構購買永續債的動力會更強——從而幫助商業銀行放松資本金約束。

央票互換并非量化寬松,因為金融機構用永續債換來的只是央行票據,而非基礎貨幣。所以央票互換并不會帶來基礎貨幣的投放。但央票互換基本上已經觸到了常規貨幣寬松的邊界,帶有了一絲量化寬松的色彩。常規的貨幣政策只涉及人民銀行在銀行間市場基礎貨幣的無風險吞吐。但現在我國碰到的問題是銀行間市場向實體經濟的融資傳導不暢。為了疏通這一阻塞的環節,人民銀行希望通過央票互換來補充商業銀行資本金,從而增強商業銀行的放貸能力。為此,人民銀行大概率會暴露在商業銀行永續債帶來的信用風險中。就操作的風險屬性來說,央票互換與無風險的傳統貨幣政策操作是不同的,而更類似于量化寬松。

如果央票互換還不見效,人民銀行直接購買國債,信用債乃至股票的量化寬松手段就很可能會上場。因為在量化寬松中,買什么和買多少至少還是央行說了算。而如果貨幣政策寬松度不夠,讓財政部的聲音占了上風,最終重回財政主導的格局,人民銀行恐怕就得聽財政部的了。這是任何一個央行行長都不愿意看到的局面。

其實,正如我一周前在《人造的流動性陷阱與兩難的人民銀行》一文中所說的那樣,當前中國經濟有一條最好的出路,就是通過優化去杠桿和金融監管政策來疏通貨幣政策傳導路徑,從而把金融市場淤積的資金導入實體經濟。如果決策者不愿采取這條上策,那么我們就會看見人民銀行在各方壓力(尤其是來自財政部的壓力)下在貨幣寬松之路上越走越遠,甚至從常規貨幣政策領域逐步進入非常規貨幣政策領域。從這個意義上來說,為了不再有財政主導,量化寬松可以有,而且很可能會有。

注釋

[1] 中國人民銀行,2019年1月24日,《中國人民銀行有關負責人就創設央行票據互換工具答記者問》,http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3752457/index.html。

[2] 孫璐璐,2019年1月16日,《實行國債作為公開市場操作主要工具的貨幣政策機制有何意義?專家這樣講》,證券時報網,http://news.stcn.com/2019/0116/14804134.shtml。

[3] 吳紅毓然,彭骎骎,2019年1月17日,《國債不是“準貨幣” 目前沒必要QE》,財新網,http://finance.caixin.com/2019-01-17/101371165.html。

[4] 全文可見于:http://m.law-lib.com/law/law_view.asp?id=71097&page=1。

[5] 財政部,1985年3月,《關于1984年國家預算執行情況和1985年國家預算草案的報告》, http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/26/content_5001623.htm。

[6] 全文可見于:http://www.china.com.cn/policy/txt/2008-03/19/content_13027059.htm。

[7]《中華人民共和國中國人民銀行法》全文可見于:http://www.gov.cn/test/2005-06/28/content_10577.htm。

[8] 徐高,2019年1月20日,《人造的流動性陷阱與兩難的人民銀行》,https://mp.weixin.qq.com/s/iH0NqTMVAR5lzRWiBUN6RA。

(本文作者介紹:2011年5月加入光大證券股份有限公司,任首席宏觀分析師。2014年任光大證券首席經濟學家。 )

責任編輯:楊希

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。