*本文為‘三聯生活周刊’原創內容

為了應對工作和生活的不確定性,一些在大城市打拼的年輕人選擇不租房,長住在青年旅社。

記者 | 印柏同

編輯 | 王海燕

越來越多的年輕人長住在青旅

還差兩個月,王斌就要在北京的青旅住滿一年了。

23歲的王斌去年剛從大學畢業,從去年11月到北京起,他就住在這家位于北二環胡同里的青年旅舍。王斌住在2樓的一間3人房,整間房面積8平米左右,一進門,一股帶汗的濕毛巾味撲面而來,屋頂則是換氣管道穩定低沉的響聲。

這就是王斌在北京的“家”。除了床,他使用的家具還包括一張小電腦桌,一個可上鎖的鐵皮柜子,一個立式衣架——幾件家具上擺滿了晾衣架、衣服、日用藥品和洗漱用品,頗有居家過日子的氣氛。

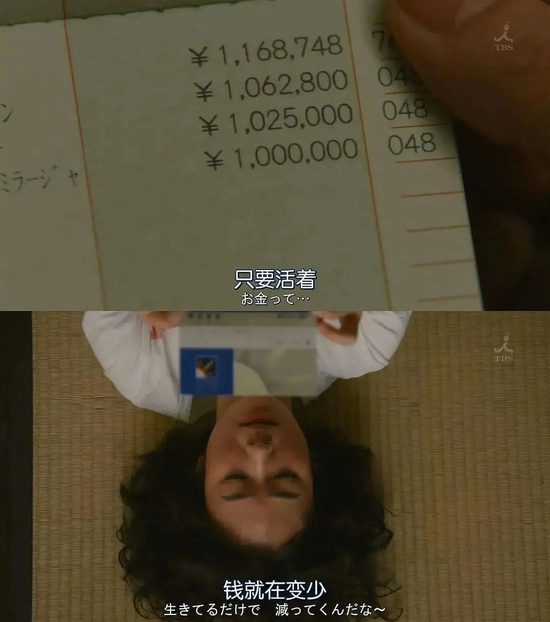

《未生》劇照

《未生》劇照王斌說,這是他入住這家青旅來,換的第三間房,也是他最喜歡的一間,因為同時有空調和窗戶。畢竟地處北京二環的胡同里,房型受限,這家青旅里面的很多房間都沒有窗戶。但即便如此,像王斌這樣有固定工作,卻依然常住在這里的年輕人并不少。

王思是王斌所住青旅的聯合創始人,她的團隊在北京已經開了七八家連鎖青旅。她也是最近才注意到,長租客人的確變多了,因為有店長反映,希望旅社里能配 “熨衣處”。王思感覺挺奇怪,怎么還有這種需求,后來才聽店長說,因為店里很多客人穿西服和襯衫上班,需要熨燙。

王思說,其實疫情前也有一些人長住在青旅,有工作的只是少部分,更多的還是那種在放空的人,準備換一個城市生活一段時間,不像如今,大多是有固定全職工作的人。這種變化也反應在不同的門店上,比如長住客人變多的,主要是靠近建國門、西單等地商業中心的門店,靠近景區的門店,則沒什么增加的常住客人。

深圳福田商務中心附近一家青旅的老板黃靜也發現了同樣的趨勢。黃靜說,疫情前,自己店里生意一直不錯,在平臺軟件上的瀏覽量常居第一,但入住客人主要是來自全國的背包客。但現在,店里70%的客人都是長住客,他們中既有來深圳打拼的年輕人,也有在深圳出長差的外地中年人。

《他人即地獄》劇照

《他人即地獄》劇照黃靜分析,長住客人成為主流,一方面是因為,疫情期間,人們出行次數減少,深圳又不是傳統旅游城市,很難接納到新的游客;另一方面,因為疫情帶來的影響,青旅老板也把運營方向調整到接納穩定客源為主。

以黃靜自己為例,疫情前,她非常注意保持店里的青旅文化,經常在店里舉辦各種文化活動,還和武漢、長沙、北京等其他城市的青旅聯盟,希望把這里變成五湖四海年輕人來到深圳的落腳點。但現在,她更多接待的是每天下班一身疲憊,只想休息的客人,就不需要做那么多活動了。為了維持收入,她甚至重新回到廣告老本行,一邊工作一邊打理店里的生意。

他們為什么不租房

王思后來想過,疫情下各種不確定因素的增加,可能是讓越來越多年輕人選擇住青旅的一大原因。她說自己店里有個客人是中科院的研究生,為了防止被封在學校,都住青旅半年了,還有一個是博士生,也住了很久,“那天還和我們調侃,說自己這幾年都是上網課過來,馬上就要在你們青旅畢業了。”

茜茜是一名95后,2017年末到上海工作,因為之前旅行的時候喜歡住青旅,所以剛落腳時,茜茜選擇住在上海市中心的一家青旅。工作穩定一段時間后,茜茜才和2個朋友合租了一套房。但3個月后,因為一個室友臨時退租,茜茜和剩下的另一個室友就需要多承擔一個人的房費。茜茜不想多花這筆錢,決定退租。隨后,她搬到了上海黃浦區的一家青旅,一住就是1年多,平均下來,每天房價70多元。

《明天會好的》劇照

《明天會好的》劇照新冠疫情后,茜茜回老家休整了一年,2021年3月份再次回到上海找工作。一開始,她找到3個朋友,一起在上海長寧區租了一套房。其中一個臥室歸她獨立使用,每個月房租不到2000元。

這次的房子租了不到3個月,茜茜成為率先退租的那一個,原因是她換了工作,新的工作地點離租房地點太遠,每天上班單程坐地鐵要一個半小時。這次退租后,茜茜決定長住在新單位附近的一家青旅。之所以這樣選擇,一方面是因為,她不確定自己的工作什么時候又會變動;另一方面,想在上海找到短租房并不容易。事實證明,她雖然在這家青旅一直住到了現在,但那份工作她的確只做了2個月。

后來,茜茜意識到,相比住在青旅,她對租房的要求高得多,需要考慮各個方面,比如工作是否穩定,室友是否合適,以免頻繁換房,不但搬家辛苦,還要付違約金。對她來說,長住在青旅,等于接受自己在上海工作的不確定。

《凪的新生活》劇照

《凪的新生活》劇照而這種不確定性在疫情后又進一步放大,比如疫情前,茜茜在上海工作了兩年,中途只換了一份工作,但最近一年里,她已經換了兩次工作。其中那份只做了2個月的工作,是因為股東撤資,公司突然就倒閉了。直到現在,那些離開比較晚的同事,還在和公司打官司或申請仲裁和結算。茜茜其他幾次換工作的經歷,同樣跟公司變動有關,比如管理層變動,公司同賽道競爭壓力大,業務受影響。

茜茜是做互聯網工作的,在她看來,她的工作流動性大,跟行業性質有關。住在北京的王斌是做軟件技術的,他覺得自己的工作同樣流動性很大。王彬去年才畢業,一開始在廣州上班,并在廣州的城中村里租了一間10平米的房子,每天通勤時間要2小時。因為一份還錯的offer,今年他離開廣州,來到北京,同時被廣州的房東扣押了3個月違約金。(在廣州,押金通常要3個月。)

王思說,價格、通勤和便利性,而非青旅文化,確實是年輕人選擇長住青旅的主要原因。他給我算了一筆賬,在北上廣深這樣的一線城市,位于市中心的青旅,一個床位,月租通常在2000元左右,且不需要押金,不需要水電費,退租自由,而這些城市里同樣區位的整租房價,起碼在5000元以上,還要押一付三,也就是一次要交4個月房錢,對剛剛開始工作的年輕人,壓力不小。

旅社里的生活

住在胡同青旅里,工作日的早上,王彬通常會在上午9點醒來。起床后,王彬就去公共洗手間洗臉刷牙,趕在9點20分之前準時出門,出門前,先在微信小程序上下單一份肯德基早餐,然后下樓掃一輛共享單車到公司。算上中途取早餐,王彬精確計算過,自己的通勤時間是12分鐘。這在北京,是一個相當奢侈的通勤時間。

但王斌直率地表示,“除了通勤時間短,住青旅全是缺點”。王斌最不能忍的是晚上睡覺時室友打呼嚕,但青旅里面人員流通隨機,難免會碰上。前幾周,有一位睡在王斌對面的房客晚上睡覺呼嚕聲很大,吵得他幾乎整晚都無法入睡,第二天上班,一整天都昏昏欲睡。所以每有新人來到王斌的房間,他都會例行問上一句“兄弟,你睡覺打呼嚕嗎?”

如今,王斌已經養成了每晚睡覺都要戴耳塞和眼罩的習慣,戴耳塞當然是為了抵御室友的呼嚕聲,戴眼罩則是因為常有客人很晚入住,房間里的燈光可能會在半夜忽然亮起。除了睡眠問題,也有其他生活上的不便讓王斌苦惱,比如旅社里雖然有洗衣機,但陽臺空間有限,晾衣服的地方總被人占滿。有時候,大家只好把衣服掛在走廊壁燈的燈柱上。

因此,王斌總結說,青旅對他來說就是一個睡覺的地方而已,談不上任何生活品質。他說自己現在每天晚上回到青旅后,唯一感到舒心和有歸屬感的事,就是躺在床上跟在老家的女朋友視頻。視頻里,他會和女朋友一起規劃兩人的未來。他們計劃,如果女朋友來北京了,一定要租房住。不過現在,女友還在老家讀書,王斌不確定自己將來會和女友在哪里定居,就像不確定現在這份工作能干多久一樣,他決定先 “走一步看一步”。

與王斌不同的是,茜茜倒很享受住青旅的生活。茜茜說,她住的青旅大廳里,經常有各種活動,有人彈吉他、玩狼人殺、打麻將等,因此每天下班后,她都可以跟很多人聚在一起玩,她也確實在青旅里交到了很多新朋友,其中有10來個甚至成了經常聯系的好朋友。在茜茜看來,這是租房子住不能比的。至于缺乏隱私,需要兼容不同人的生活習慣,硬件設施不完備,這些在茜茜看來,影響都不大。

《二十不惑》劇照

《二十不惑》劇照在茜茜眼里,青旅就像大學宿舍,充滿歡笑和陪伴。她提到自己在青旅房間里,有個室友是上海本地人,家就在離青旅很近的地方,但因為喜歡青旅的氛圍,選擇在青旅長住。

最近,曾經和茜茜在上海一起長住青旅的朋友們,多半已離開上海,有的是因為結婚,有的是回了老家,有的則是去了其他城市,這讓她多少有些遺憾。茜茜不知道自己會在上海待到什么時候,目前她仍然很喜歡上海,喜歡這里的包容氛圍和豐富的物質生活,雖然自己在上海的生活充滿變數,但她相信未來屬于自己的機會還很多。

(文中王斌、王思、黃靜、茜茜均為化名,實習記者張仟煜對本文亦有貢獻)

“掌”握科技鮮聞 (微信搜索techsina或掃描左側二維碼關注)