意見領袖丨蔡昉

本文刊載于《經濟思想史學刊》2023年第4期

人口發展與一系列經濟社會發展因素相關聯。解決人口問題需要從廣泛的社會政策層面著眼,政策成效受到特定財政理念的影響。

繆爾達爾和馬寅初面對的人口問題性質不盡相同,所提出的政策建議在方向上也大相徑庭。這不僅由于他們處在不同國家的不同發展階段,更由于他們具有針鋒相對的財政理念。因此,如果不改變關于社會福利體制和公共財政模式的根本看法,人口政策并不會由于取向的轉變而自然而然奏效。

對于繆爾達爾來說,以社會福利擴大作為應對人口危機根本途徑思路的可行性,顯然不能基于傳統的平衡預算理念之上,而是必須建立在他自己堅信的擴張性財政思想根基之上。

從其一些著述中可以看到,馬寅初對凱恩斯的擴張性財政觀念持拒絕的態度,或者說他本人更注重財政平衡的理念。當把生育和人口增長看作一種負外部性時,他對人口問題的深深憂慮大多出于國家財力的考慮。對于國家為居民提供基本公共服務,他始終持一種相對保守的態度。

在學術和政策層面做出孰是孰非的終極判決為時尚早。然而,這個經濟史和經濟學說史的考查,可以幫助我們取得的共識是,一旦國情或其中某些方面發生了變化,政策選擇空間也相應改變,理論認識和政策制定都應該與時俱進。

繆爾達爾的人口學與馬寅初的財政學

引言

本文標題借用了“互文“這一古典修辭手法。也就是說,我們并非僅僅討論貢納爾·繆爾達爾(K.Gunnar Myrdal)的人口學,也不擬局限于討論馬寅初的財政學,而是同時討論這兩位學者的人口學與財政學思想。借用互文手法也不僅僅是為了避免標題的繁瑣,還有一個引起讀者興趣和關注的意圖。

繆爾達爾是諾貝爾經濟學獎獲得者,在宏觀經濟學和發展經濟學領域貢獻甚豐,對于瑞典經濟社會政策影響巨大,所以,從經濟學說史意義上,討論他的財政思想似乎順理成章。然而,鮮為人知的是,繆爾達爾的人口研究與政策建議,對瑞典的長期發展影響深遠,甚至可以說為瑞典乃至北歐福利國家建設奠定了理論和政策基礎

與之相反,馬寅初作為人口學家的身份,在中國可謂家喻戶曉,然而,大多數人并不知道,作為經濟學家而非人口學家,他的專長卻在金融學和財政學。

如果我們回顧繆爾達爾和馬寅初的人口研究,而不去追究其背后的火以不車,那么一題定截然入相同乃至相互對立的政策結論便是順理成章的。例如,既然擺在繆爾達爾面前的是瑞典的人口過緩增長問題,而馬寅初面對的則是中國的人口過快增長問題,那么針對大相徑庭的問題,得出背道而馳的政策建議,似乎完全在情理之中。

然而,一旦我們看到兩人具有不盡相同的財政理念,并且能夠理解財政理念對于認識人口問題的關鍵性影響,就會更善于把人口問題與經濟增長的供需兩側動能、政府社會福利供給職能、公共財政理念結合起來。這將有助于我們在促進人口高質量發展的過程中,形成更符合時代特征的政策理念,找到更有效力的政策工具。

繆爾達爾與馬寅初還共有一個身份上的特點,即兩人都同時是著名學者和高級別國務活動家,分別以不盡相同的方式,在瑞典和中國影響深遠的大政方針制定中發揮過舉足輕重的作用。所以,通過展示兩位經濟學家各自為公眾所知與知之不多的兩種學術面貌,同時揭示各自的人口主張與財政理念之間的聯系,我們可以為他們勾勒出極簡的學術傳記。

可以說,以這種簡略的方式回顧特定的學術之爭和決策過程,對于我們認識中國當下面臨的人口相關問題,探尋解決問題的出路,可以提供很多有益的借鑒

值得指出的是,本文擬進行的經濟史和經濟學說史回顧,針對的主要文獻分別是60多年前和近90年前的研究。在過去近一個世紀的時間里,世界及各國都經歷過起伏跌宕的發展歷程,遭遇過挫折的苦澀和品嘗過成功的甘甜,也積累了有益的經驗和慘痛的教訓。因此,回顧與人口和財政相關的經濟史和經濟思想史,僅僅著眼于既往發生的事情還是不夠的,應該始終保持歷史經驗與現實問題的緊密關聯性。一個最重要的現實針對性,就是中國人口經歷了人口轉變的完整階段,不僅勞動年齡人口已歷經十余年的負增長,2022年總人口也開始了不可逆轉的負增長。

本文將基于繆爾達爾和馬寅初相關著述,以及與之相關的其他經濟學文獻,簡述兩人面對過的人口問題,他們基于自己的財政理念形成的對人口問題的看法、提出的解決問題思路;進而,結合中國人口發展新常態特點,揭示本文回顧歷史的現實意義。

繆爾達爾發現和預警的“新人口危機”

繆爾達爾因其在貨幣和周期理論上的先驅性研究,以及關于經濟社會和制度現象之間相互依賴性的透徹分析,獲得了1974年的諾貝爾經濟學獎。包括我本人在內的中國經濟學家,大都對其關于經濟發展的鴻篇巨制《亞洲的戲劇》(繆爾達爾,2001)耳熟能詳。然而,他在人口問題方面的著述卻鮮為人知。直到中國翻譯出版日本學者吉川洋(2020)的新書,其中涉及了繆爾達爾的人口分析和主張,同時也注意到其他一些學者撰寫的介紹性文章(如汪琦,2021),我才開始關注進而逐步了解繆爾達爾的人口研究及其傳播和政策應用。

20世紀30年代,繆爾達爾關于人口問題的研究和政策主張,通過學術著述的發表、在各種場合的演講,以及對政策制定的游說,引起了瑞典社會的廣泛關注,產生了超越國界的巨大影響(Barber,2008)。在與妻子阿爾瓦·繆爾達爾(Alva Myrdal)合著并于1934年出版的《人口問題危機》一書中,他正式向關于人口的傳統觀念提出挑戰。此后他又為皇家人口委員會撰寫了一系列報告,進一步闡述自己的觀點。1938年,繆爾達爾受邀在哈佛大學做著名的戈德金講座(Godkin Lectures),演講內容于1940年以專著的形式出版(Myrdal,1962),標志著其人口理論和政策主張的成熟。繆爾達爾從瑞典人口問題出發做出的經濟分析和政策建議,在人口問題研究本身固然具有革命性的突破,在與之相關的財政理念、宏觀經濟政策和社會福利理論等方面,同樣具有顯著的學術和政策貢獻。

在繆爾達爾生活的時代,在經濟學家乃至知識分子中占支配地位的人口觀念,仍然是流傳了100多年的馬爾薩斯理論。這個傳統教條認為,生活資料的增長速度永遠無法超過人口的增長速度,因此人均擁有的生活資料總是停留在,或者不斷地回歸到勉強維持生存的水平·既然如此,生育率越高、人口增長越快、人口數量越多,大眾的生活質量則必然越低(馬爾薩斯,2007)。

而繆爾達爾系統地審視了人口變化規律,重新界定了人口與經濟的關系。根據對瑞典當時人口狀況的分析,他毫不含糊地指出,人口停滯或萎縮會對經濟發展帶來不利的乃至災難性的影響。可以說,繆爾達爾所揭示的人口危機,全然不同于馬爾薩斯意義上的人口過剩危機,所以,這里不妨把當時瑞典面臨的人口問題稱為“新人口危機”。

繆爾達爾在戈德金講座基礎上于1940年出版的著作中,把瑞典的發展經歷視為一個集現實、思想和政策為一體的社會實驗室。他本人也確實從這三個維度對人口及相關問題進行了深入的闡釋。可以看出,他在探索瑞典應該如何應對人口危機的同時,也著眼于完成一項經濟理論和社會政策的革命。

在更為具體地介紹他的理論分析和政策主張及其在學說史上的貢獻之前,我們先來看他在研究范式上的兩個重要貢獻。關于我們將在下一節討論的繆爾達爾的財政思想,是否不分先后地創造了凱恩斯主義革命,或者是否直接影響了當時瑞典的財政政策實施,學術界尚存在爭議。但是,著眼于人口現實與經濟理論和政策觀念之間的關系,通過研究范式的變革,從深刻的分析中得出新認識,特別是將其運用到解釋現實、揭示挑戰和論證政策,繆爾達爾的貢獻和所獲贊譽是獨一無二和當之無愧的。

一個具有革命性意義的范式轉變在于,繆爾達爾算得上是經濟學家中最早理解和運用人口轉變理論的。雖然最早劃分人口轉變階段的文獻出現在20世紀20年代末,但是,一般認為該理論成型于20世紀40年代。對人口轉變的現代解釋是,隨著經濟發展階段從低到高的演進,人口再生產模式先后經歷從“高出生、高死亡、低增長“到“高出生、低死亡、高增長”,進而“低出生、低死亡、低增長”這樣三個階段的轉變。

在1938年的戈德金講座中,繆爾達爾回顧了農業勞動力和農村人口比重下降,以及城市化和工業化的推進過程,指出正是這些過程塑造了新的人口發展模式,或者說推動人口轉變進入新階段,以致生育率和人口增長率雙雙下降。一方面,他在所有公開發表的著述和演講中,反復強調瑞典面臨的這種人口停滯趨勢已經危及到國家的生存;另一方面,他也指出,既然導致現行人口格局的經濟社會結構變革是進步的表現,解決人口問題不能著眼于使這些過程倒退,而要指向積極而前瞻的方向。這方面,繆爾達爾雖然拒絕了馬爾薩斯學派的“人口負面效應“觀點,卻借鑒了托馬斯·羅伯特·馬爾薩斯(Thomas Robert Malthus)本人的“人口需求效應“觀點。

大多數學者對于以馬爾薩斯為淵源的“貧困陷阱”假說的理解和運用,都是從供給側出發的,即看到人口過剩導致低收入,進而導致儲蓄意愿不強和積累能力不足(Kattel,Kregel,and Reinert2009);資本形成的不足反過來維系著這個產出不足的循環。而包括繆爾達爾、約翰·梅納德·凱恩斯(John Maynard Keynes)

阿爾文·漢森(Alvin Hansen)在內的一些經濟學家,則同時看到并十分贊賞馬爾薩斯理論中的需求側邏輯:人口增長停滯造成需求側能力陷入羸弱無力的惡性循環,即消費不足造成產出過剩,投資不足造成過度儲蓄(參見蔡昉,2021)。這個研究范式對于理解人口老齡化條件下的當代世界經濟新常態,仍然具有現實意義。

就人口變化而言,瑞典當時的情形與如今發達國家面臨的問題頗有相似之處。因此,繆爾達爾特別強調的人口停滯乃至負增長將從需求側造成對經濟增長的制約這個判斷,應用于當前很多國家的現實,也完全沒有時過境遷之感。

在他看來,問題主要表現在萎縮的人口將增大投資風險、降低投資需求,使投資支出不足以花掉因老齡化而增加的儲蓄。無論是出于個人的先見之明,還是由于現實與歷史之間就是如此地合轍押韻,繆爾達爾當時即指出,某些產業對人口停滯的反應尤為敏感,如房地產和基礎設施建設,都會出現需求不足從而抑制投資的現象。即便政府介入而加大公共投資,也面臨著對私人投資產生擠出效應的危險(Barber,2008:55)。此外,他也指出一旦經濟增長停滯,新成長勞動力也便難以獲得滿意的職業發展機會,從而使社會流動性降低。

瑞典模式的誕生:

“從搖籃到墳墓”的邏輯

繆爾達爾并沒有停留在人口與經濟增長的關系上面,而是把自己的分析拓展到更為寬廣的層面,因為不如此的話,則無法找到并提出解決人口問題的具體政策建議。他公開宣稱的政策目標,是實現人口規模的穩定,即人口數量不會發生絕對的減少。對人口學家來說,這個目標也可以表述為,確保總和生育率,即每位婦女平均而言終身生育的孩子數,維持在2.1這個更替水平上。為此他提出的政策主張是,政府以提供公共服務的方式(而不是直接支付現金),消除那些構成家庭生養孩子障礙的額外支出負擔。

在推動了包括性別平等在內的一系列社會觀念變化的同時,這也幫助實現了瑞典福利國家中心理念“人民之家“向具有操作性的行動指南和路線圖的過渡(閔冬潮,2017)。

例如,繆爾達爾建議的具體政策做法包括:通過提供公共住房和對私人住房給予租金補貼,改善家庭住房條件;通過直接提供健康食品,提升居民家庭的營養水平;實行全民公費醫療保障,大額度地提供產婦補貼;提供婚姻貸款,幫助人們在合理的年齡段上成家立業;在中小學已經實行了公費保障的基礎上,通過國家獎學金支持貧困家庭的孩子進入大學(Barber,2008:57-58)。

可見,他所認識到的有利于生育的政策舉措,遠遠超越了針對狹義的生育行為·就連當時站在繆爾達爾對立面的政治家也無奈地指出,人口問題被(繆爾達爾)用作了社會改革的。繆爾達爾所建議的這些擴大社會福利的措施,在理論上并非無源之水或無米之炊,而是通過引起對人口問題的討論和應對,推動了從認識范式到政策理念的轉變,幫助瑞典社會實現了從單純解決人口問題到全面社會改革的跨越。

首先,在他那里,再分配不再是一個“劫富濟貧“或“抽肥補瘦”的手段,而是一個完整的公共財政模式。繆爾達爾把再分配區分為兩種類型:一是在收入水平意義上不同家庭之間的再分配,或“縱向再分配“;二是在生育水平意義上不同家庭之間的再分配,或“橫向再分配”。

前者的目的是調節家庭之間的收入差距,是傳統意義上的再分配在當時的認識水平上,人們完全可以理解其合理性和必要性。然而,在孩子的有和無以及多和少的家庭之間進行再分配,換句話說沒有孩子或者孩子少的家庭補貼多生孩子的家庭,卻需要改變人們的認識。

只有認識到養育孩子的收益在家庭和全社會之間存在著不一致性,或者說認識到人口問題是一個社會層面的問題,人口數量與質量的統一關乎國家的人力資本積累,才從理論上為這種不具有調節收入性質,而是通過社會共濟鼓勵生育的橫向再分配提供了實施的理由。

其次,社會政策實現了一個根本性的轉變,即從采取旨在整治不正常社會行為、關懷那些身陷異常狀態的人口、救助各種弱勢群體的手段,逐漸轉向采取更為制度化的政策措施,使社會得以避免產生這些非正常行為,使潛在的弱勢群體得到安全網的兜底。

繆爾達爾認為,實現這個轉變不啻開啟一個“新紀元”,主要表現在社會政策的三種轉變上。其一,社會政策的目標從醫治社會弊端轉向防止這些弊端的發生。其二,社會政策的職能從事后治療型轉向事前預防型。其三,社會政策體系構造,從出于公平正義和慈善考慮采取的應對手段,轉向對全民進行全面保障的制度構建。

最后,在重新界定社會政策本質的基礎上,指出以家庭和兒童為社會政策對象目標的必然性·繆爾達爾闡釋了家庭和兒童是社會的未來,因此,社會政策的全新政策目標,就是對國家的人力資本進行投資。從這個認識出發,社會政策就不再表現為公共開支的負擔政策實施也不應該被看作“非生產性”或“無收益性”的操作。

這個認識轉變的意義在于,一旦在理念上確立社會政策的生產性和社會收益性質,社會改革本身也就可以成為一個有激勵、有動力的過程。也就是說,由于改革可以帶來顯著的收益,私人收益固然可以讓獲益群體成為改革的支持者,以社會收益對改革的潛在受損者進行合理補償,也有助于把改革的阻力降到盡可能小的程度論述至此,繆爾達爾嘗試進行的認識范式的轉變,其目的自然是推動理念的更新和政策的變化,事實上也的確產生了預期的結果。

不僅如此,鑒于人口問題的因果鏈條十分綿長,涉及的社會政策領域非常廣泛,理論、觀念和政策的變化均遠遠超出了預期的廣度和深度。隨著很大一部分養育孩子的經濟負擔,通過稅收和再分配,從單個家庭的預算集中到國家財政的統籌,相應的支持手段和福利保障與家庭所掙收入不再掛鉤,就意味著單純的人口政策建議,不僅推動了鼓勵生育政策的實施,還轉變成為綜合性的社會政策改革,進而全面提升為福利國家的建設任務。

繆爾達爾與妻子阿爾瓦共享榮譽的人口問題著述,被認為是“福利國家宣言書”(汪琦,2021)。在這一系列理論成果發表之后,繆爾達爾夫婦的政策主張,通過鍥而不舍的游說努力,經過立法的程序,最終得到實際的應用。從提出現實緊迫問題并使之成為大眾關注的焦點,到投身于理論問題的闡釋和探討、推動范式和觀念的更新,進而成功推動政策實施,甚至開啟了福利國家建設這一新紀元,他們作為學者和國務活動家的工作成效,可謂任何知識分子夢寐以求的職業生涯目標。

他們提出的由國家承擔鼓勵生育的支出責任等建議,在議會上得到廣泛而激烈的爭論。并且在1937年的議會上,一系列旨在鼓勵生育的政策建議,以法案的形式獲得通過和頒布,以致這期議會被稱為“母嬰議會期”。此外,這次議會還制定了全面的高累進稅計劃,禁止討論避孕的法令被廢除,對孕婦的就業歧視行為被禁止(Barber,2008:59)。

繆爾達爾夫婦身體力行的理論闡釋、大眾傳播、政策辯論和立法游說,產生的影響甚至超越了瑞典的國界。例如,汪琦(2021)在對相關文獻進行回顧時,揭示了在福利國家建設過程中,繆爾達爾夫婦的著作對丹麥產生過巨大的影響,以致兩個國家在福利國家建設過程中,從主導思想轉變、社會輿論熱點和政策采納程度等方面從內容到時間順序都無不相同。

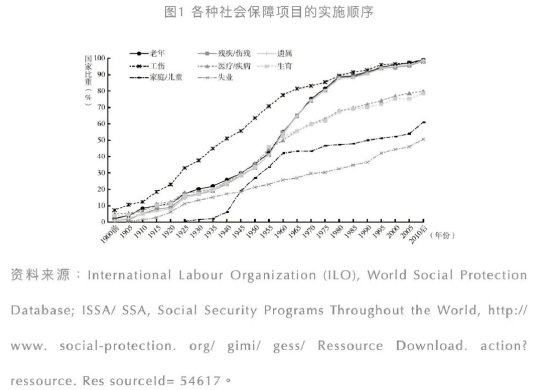

進一步來說,無論是直接的影響,或者是由于相同問題誘致出相似的制度模式,總之,20世紀30年代和40年代成為福利國家建設的基時期·福利國家建設包括一系列社會保護項目的形成、確立和制度化。國際勞工組織(ILO,2017:6)根據國家立法的年份,以特定社會保障項目立法的國家比重這一指標,為各種社會保障項目的實施排出了一個大致的時間順序(圖1)。

雖然社會保障項目的國家立法并不等同于實際的政策手段,更不直接反映實施的效果,但是,我們仍然可以從這個時序中得出幾點有益的結論。

從順序來看,社會保障項目的實施存在著明顯的時間差別。工傷保險起步最早,隨后出臺的是老年保障、殘疾/傷殘保險和遺屬津貼。這說明各國較早就傾向于把由于自然和非自然原因喪失勞動能力群體的社會保護,作為國家或社會的責任。醫療保障、疾病保險和生育補貼一度與上述社會保障項目發展速度相當,但在20世紀60年代之后就慢了下來。

失業保險和家庭/兒童津貼起步較晚、發展較慢,實施的普遍化程度迄今仍然是各類社會保障項目中偏低的。但是,在20世紀40年代到60年代期間,即恰好是最早一批福利國家形成的時期,家庭/兒童津貼這個社會保護項目得到最迅速的發展。這也從另一個側面印證應對人口危機堪稱福利國家建設的催化劑。

福利國家的財政理念和政策

實施這些社會政策或提供社會福利,都涉及公共社會支出的問題自然與財政理念和財政模式緊密相關。

古今中外,任何時候只要涉及擴大政府支出的政策建議,都不能回避這樣的問題:錢從哪里來?在這個問題上繆爾達爾是成竹在胸的,理論底氣就在于他對傳統政府職能從而財政理念的突破。1932年,他正式成為社會民主黨的一員,同時開始為瑞典就業委員會工作,并寫作了題為《社會政策的兩難困境》的咨詢報告。這份報告和1933年及1934年為財政部部長撰寫的另外兩份報告,深入闡述了經濟周期與公共財政的關系,以及財政政策可能具有的經濟效應(Barber,2008:38-51)。

財政是政府履行必要職能所依托的公共資源配置制度,在此制度下政府根據收入可能性和支出必要性制訂預算。一般來說,政府收支的規模和預算約束的特點,取決于政府履行社會事務職能的范圍及介入的程度。這方面存在的針鋒相對的認識和實踐,實際上是經濟學一個長期的爭論焦點的反映。如果用最直截了當的方式表達,就是關于在國家資源的配置中,政府與市場各自應該發揮多大作用,以及在社會財富的最終使用中,公眾與個人各自應該獲得多大比重的爭論。從本文討論問題的角度可見,傳統的財政理念至少基于兩種認識,在這個理念、實踐之爭中選邊站隊。

傳統財政理念的第一個認識,是主張政府的社會保護責任有限。在社會福利體系的必要性和限度問題上,始終存在著對立的觀點,分別與關于政府責任和財政限度的理念--對應。例如,Titmuss(1974)把居于光譜兩端的社會福利理念,分別稱為剩余型模式和制度型模式。前者與政府責任有限的理念相吻合,強調市場、個人、家庭和社會組織的作用,政府僅僅在對最困難群體的社會救助和最基本生活保障方面承擔有限的責任。

如前所述,繆爾達爾論證了生育、養育和教育行為可以產生社會收益,并且指出這種外部效應可以拓展到全生命周期,也就突破了政府責任有限論和最小化財政社會支出的理念。

傳統財政理念的第二個認識,是主張財政預算的約束應該量入而出。這種認識把政府預算約束與家庭預算約束混為一談,認為兩者都必須是硬的必須在收可保持絕對的平衡天條(Kelton,2020)。并且,由于主張政府對社會事務的有限責任,社會保護和社會福利事務具有非生產性和無盈利性,這種財政收支平

衡進一步被界定為緊平衡和短期平衡。在這種理念下,財政機關只是國家層級的財務管理人或者出納員因而也就不能成為宏觀經濟調控者。這種理念和實踐源遠流長,不僅在繆爾達爾和凱恩斯以前全面支配著政府的財政行為,即使在財政政策成為宏觀調控手段的當今世界,財政緊縮(austerity)也常常成為掣肘政府應對經濟衰退的有害藥方,很多國家為此付出過慘痛的代價。

從繆爾達爾關于財政作用的文獻可見,他以經濟學家的身份和智慧,顛覆了傳統的財政理念,對財政作為宏觀經濟政策工具進行了精辟的闡述,至少在時間次序上不晚于凱恩斯。對這方面的論述及其貢獻可以做如下概括。

首先,他反駁了主流的“平衡預算乃“健全的‘公共財政之核心”觀念主張財政應該是擴張性的,可以說是批評財政“緊縮“理念的第一其次,他反對以年度為時間界限追求財政平衡,主張從整個經濟周期的時間跨度上考慮收支平衡問題,由此重新定義了“財政穩健”的涵義。

再次,他倡導用財政刺激投資和擴大公共就業的方式,達到或恢復充分就業狀態,并指出這種政策所具有的乘數效應。最后,他革命性地指出這種財政支出和政府性融資都是“生產性的”。他論證道,由于財政刺激手段可以達到復蘇經濟和恢復稅收的效果,實際財政負擔比賬面上顯示的支出要小。

當時瑞典采取的擴張性財政政策,究竟是以繆爾達爾為代表的本土經濟顧問說服的結果,還是受到凱恩斯等英國學者的影響,迄今仍是一樁沒有定論的公案。然而,存在這樣一個關于時間上孰先孰后

和實踐中孰重孰輕的爭議本身,恰恰說明繆爾達爾及其所代表的斯德哥爾摩學派,在擴張性財政理論和政策理念方面,至少做出了堪凱圖斯主義并架文吸的舌獻,經濟史表明,瑞曲當時實施的刺激性財政政策,的確可以被認為是早于美國羅斯福新政的一種國家實踐。

對于繆爾達爾來說,以社會福利擴大作為應對人口危機根本途徑思路的可行性,顯然不能基于傳統的平衡預算理念之上,而是必須建立在他自己堅信的擴張性財政思想根基之上。

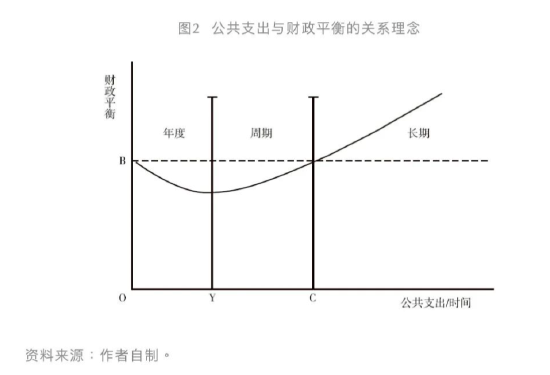

我們可以借助圖2來解釋,財政理念如何影響宏觀經濟調控方式以及社會政策選擇。以圖中初始財政平衡B作為參照點,囿于年度平衡的傳統財政理念,看到的只是擴大政府支出對短期收支平衡的破壞,如圖中O到Y這個區間所示從宏觀經濟調控的意義上,繆爾達爾主張以一個完整的經濟周期作為收支平衡的參照區間,即圖中O到C的區間。這樣,一旦應對周期的財政政策奏效,在經濟復蘇的同時收支平衡便得以重新實現。進而,繆爾達爾從應對人口危機出發,論證了社會福利支出是一種對國家人力資本的投資,是生產性和有社會收益的。這樣,收支平衡的時間跨度便進一步放大,不僅超越一年的界限,還可以超越一個經濟周期的區間,甚至達到跨越一個人口隊列乃至一代人的時間。從長期來看,公共財政預期不僅可以實現長期收支平衡,甚至可以通過發展可持續性的增強,在更高的水平上實現財政可持續性,在圖中表現為C點右邊的情形。繆爾達爾為福利國家建設奠定的這一必要和堅實的財政理念,至今仍然與很多卓有成效的實踐相聯系。

“蓋國情如此”:

馬寅初眼中的人口問題

如果說,繆爾達爾超前的學術思想最終轉化為實施的政策,得益于他身兼學界和政界雙重身份的話,那么馬寅初教授也具有同樣的公共職務優勢,甚至有著比繆爾達爾更高的社會聲望。兩個人在不同國情條件下遇到的人口問題固然不盡相同,但是,他們的國民的意識與情懷均溢于言表,并以經典性文獻的形式得以立此存照。

1953年,中國進行了第一次全國人口普查,結果顯示人口自然增長率高達20%。馬寅初預計還會有諸多的因素使這個增長率繼續提高,因而對人口的過快增長憂心忡忡,遂于1955年開始以全國人大常委會委員的身份數次發聲,建議采取計劃生育政策以控制人口的增長。他的系統分析以及對一些批評意見的回應,全部體現在眾所周知的《新人口論》一書中(馬寅初,1997)。

從當時來看,馬寅初作為經濟學家,所涉獵和所專長的領域均不是學科意義上的人口學。從事后來看,他藉以提出計劃生育政策建議的分析,無論從人口學角度,還是從經濟學角度,都存在著不符合學理邏輯的成分。可以說,他主要是以常識性的敘事方法論證自己的結論,提出自認為恰當的政策建議。

最重要的一點是,他對當時已經成型的人口轉變理論一無所知,以致做出了一個今天看來頗為荒謬的人口“預測“而不自知:他假設了一個年均30%的人口自然增長率,并且認為這個速度是恒久不變的;因此,這個人口增長速度便意味著,從那時算起的50年以后中國人口總規模將達到26億(馬寅初,1997:28)。此外,他列舉的人口過快增加不利于經濟社會發展的各種理由,也未能得到后來理論發展的支持和經驗事實的檢驗·顯而易見,馬寅初論證和論據中所存在的局限性,并不是當時他受到官方主導的大范圍批判的原因。并且,雖然當時遭到圍攻式的批判,其個人也受到不公正的對待,但他關于控制人口的思想和主張,與當時及后來的最高決策層的認識并不抵牾,他所提的種種建議事實上都被落實在政策實施中(曹前發,2009)。

盡管個人際遇上存在差別,所提政策建議得到的官方認可度不盡一樣,以及政策獲得采納的時滯略有不同,但是馬寅初在中國決策高層獲得的最終政策認同,其實并不亞于繆爾達爾在瑞典受到的待茜兩人均可謂改變歷史4ク%的從而所提出的政策主張,應該說完全是相背而行的。不僅如此,作為政策建議的必要理論支撐,兩人的財政理念更是大相徑庭馬寅初從在美國寫作碩士論文和博士論文開始,作為經濟學家的關注領域和主要成就,基本上都體現在金融和財政問題的研究方面。并且,他歸國后的著述大多發表于中華人民共和國成立之前,不乏對國民黨政府搜刮民脂民膏、實行赤字預算、引發惡性通貨膨脹等政策的有力抨擊。同時,從其一些著述中也可以看到,他對凱恩斯的擴張性財政觀念持拒絕的態度,或者說他本人更注重財政平衡的理念。

馬寅初財政理論的這種取舍偏好,固然影響到他對于經濟政策的態度,決定其對某項政策究竟是持贊成態度還是持反對態度,是提出正面建議還是做出負面批評,實際上也成為他的人口觀形成的思想基礎、分析范式和政策邏輯。馬寅初從舊中國小農經濟占主導的國情出發,否認凱恩斯主義在中國的適用性,明確表示“凱恩斯的大著以及凱恩斯學派的學識移植于我國,實有格格不入之弊“(馬寅初,2005:21)。他列舉了一系列小農經濟特征與凱恩斯理論基本假設的風馬牛不相及之處(馬寅初,2005∶10-21)。這些方面包括:

小農的就業方式決定了,對他們而言,并不存在所謂的自失業與非自愿失業的區分;小農經濟條件下的儲蓄者與投資者是同一個主體,兩種職能集于一身;由于不存在邊際消費傾向遞減和資本邊際報酬遞減的現象,因而小農經濟這種生產方式對價格信號是不敏感的;貧富不均的現象并不表現在資本所有者與勞動者之間,而是存在于地主與佃戶之間,因此,資本要素和勞動要素的相對價格并不具有調節經濟活動的作用,資本主義危機的典型表現在這里也不存在,因而諸如公共工程建設等,也充當不了對沖經濟周期的手段。

這種與凱恩斯理論格格不入的財政收支靜態視角和短期平衡理念顯然會影響馬寅初對人口增長的認識。當把生育和人口增長看作一種負外部性時,他對人口問題的深深憂慮大多出于國家財力的考慮。例如,在列舉人口過快增長的弊端時,他反復強調的是人口增長與資源之間的矛盾問題,譬如財力不足狀況被加劇、資金缺乏更為嚴重、消費和積累比例愈趨失調等。這些表述也表明,對于國家為居民提供基本公共服務,他始終持一種相對保守的態度。

實際上,馬寅初主張國家干預人口過程、實行計劃生育政策的理由之一,就是養育孩子的國家開支大于家庭開支。在他看來,人口數量與人口質量是相互替代的關系,與人口增長相伴的產假、托幼、生育補貼和教育等支出,都是對諸如加速積累資金、成年人學文化,以及科技發展等建設性資源的擠占。

鑒于人口、財政及兩者之間的關系是與發展階段以及國情緊密相關的復雜問題,本文無意也不宜對這方面的針鋒相對的理念和政策主張做出簡單評判。

正如馬寅初“蓋國情如此“所表達的意思那樣,在經濟發展水平、人口變化方向和國家財力等方面都截然不同的條件下,學者秉持或接受不同的財政理論和人口學說、提出迴然相異的政策建議,以致促使國家最終選擇截然不同的應對模式,不僅取決于特定制度和文化背景下的認識范式,更受限于特定國情下的選擇空間,因而都應該被看作是特定時代背景的產物。

因此,在學術和政策層面做出孰是孰非的終極判決為時尚早。然而,這個經濟史和經濟學說史的考查,可以幫助我們取得的共識是,一旦國情或其中某些方面發生了變化,政策選擇空間也相應改變,理論認識和政策制定都應該與時俱進

人口新政、公共財政新理念

和福利國家建設

將繆爾達爾與馬寅初作為考查的對象,概括并比較兩人關于人口與財政的理論、理念和政策主張,不僅從經濟史或經濟學說史上具有學術意義,而且對于中國面臨的發展任務和挑戰來說,尤其具有現實的政策意義。

本文始終避免對兩人的學術思想和政策主張做出孰優孰劣的評判,而著重于揭示人口觀點與財政理念之間的動態關聯性。一方面,在憂心于人口過快增長并且著眼于提出解決方案時,人們滿眼看到的都是財力的不足,所以傾向于秉持靜態和緊縮的財政理念,于是,解決問題的出路便局限于對人口進行控制。

另一方面,在憂心于人口停滯乃至萎縮,進而著眼于解決此類問題時,有些學者和政策制定者則傾向于摒棄緊縮的財政理念,更樂于接受凱恩斯的財政理論,即在資源未得到充分利用的條件下,借助財政的生產性特征和擴張性功能,推動全社會資源的更充分利用。

從人口轉變和經濟發展視角來看,中國已經處在一個嶄新的階段面對的問題和挑戰全然不同于馬寅初當年的人口過快增長問題,同繆爾達爾的人口增長過于緩慢問題也不盡相同。

為了說明這一點,可以把兩位經濟學家面對人口問題時所處的年代,分別界定為“繆爾達爾時點”(1934年瑞典的情形)和“馬寅初時點”(1957年中國的情形),從幾個指標上觀察不同的國情特征,并與中國人口達到峰值的時點(2021年)進行比較(表1)。

從這個比較中,我們可以得到的最重要結論是,無論與以往的哪個時點相比,從主要的人口與經濟發展指標來看,中國如今都處于更高級的發展階段。特別需要注意的一點是,在更高的經濟發展水平上,中國的總和生育率已經處在極低的水平上,人口總量隨即(2022年)開始負增長。

以極低生育率、人口負增長、更深度老齡化和區域人口增減分化為標志,中國人口發展在一個新的階段上形成新常態。人口發展的這一新常態,也拓展了經濟發展新常態的內涵。如果說2011年以后勞動年齡人口的負增長,主要從供給側降低經濟潛在增長率的話,人口發展新常態標志著需求側特別是居民消費,日益成為經濟增長的常態制約(參見蔡昉,2023)。

與之相對應,中國的長期發展則面臨著雙重的任務,即通過實現人口高質量發展,支撐實現中國式現代化。可見,人口高質量發展被賦予了推動實現中國式現代化的手段的功能。具體而言,從人口發展角度,要求推動生育率向更加可持續的水平或更替水平回升,以穩定人口規模;從經濟發展角度,要求促進居民收入水平和消費水平提高,以打破需求瓶頸誠然,隨著人口轉變達到更高的階段,生育率下降是一個符合規律的現象;隨著經濟發展進入更高的階段,經濟增長也不可避免從高速轉向中高速乃至中速。然而,中國人口和經濟國情的“未富先老“特征,意味著仍然存在著尚未被挖掘的生育潛力,以及有待開啟的經濟增長動能·這些都需要進行相應的體制改革、政策調整和制度建設,由此獲得提高生育率和增長率的改革紅利。

概括而言,能夠把挖掘生育潛力和經濟增長動能畢其功于一役的政策框架,不在傳統的宏觀經濟刺激工具箱中,而在于覆蓋全民和全生命周期的社會福利體系,或者說以“幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶“為內涵的基本公共服務保障。加快建立這個體系的過程,也就定義了中國式福利國家的建設,可以達到以下期望的目標。

首先,挖掘人口生育潛力。聯合國調查顯示了一個饒有趣味且符合邏輯的現象:世界各國的總和生育率雖然天壤之別,從不到1的水平直至高達7不等,各國居民卻表達出大致相同的期望孩子數--大約為兩個,基本上等于2.1這個更替水平的生育率(UNPD,20199)。這也意味著,實際生育率無論是向上還是向下偏離這個期望孩子數,都可以在一定的條件下向該水平回歸。

除了遵循經濟社會變化的一般趨勢之外,中國極低生育率的形成還受到一些特殊因素的影響(都陽,2005)。至今,諸多因素已經構成一個影響生育意愿的既定格局,包括長期實行嚴格的計劃生育政策、社會福利的整體水平和包容性較低,以及社會流動的不充分性等。

可見,中國居民的期望孩子數,應該不會顯著低于更替水平生育率,生育潛力遠未挖掘殆盡。國際經驗也表明,在人類發展水平和性別平等程度都達到極高水平的條件下,已經降低的生育率可以產生回升的趨勢(Myrskylǎ,Kohler,and Billari,2011)。

其次,提高居民消費意愿·擴大居民消費通常有兩條路徑:一是通過擴大就業和增加居民收入,提高居民的消費能力;二是通過改善收入分配、提高基本公共服務水平和均等化程度,提高居民的邊際消費傾向。這兩個方面都有著巨大的潛力可供挖掘。

除了收入水平及其差距導致的消費能力不足之外,城鄉二元結構等體制因素造成的社會保障不健全,也使得部分居民在家庭支出決策上存在著后顧之憂,邊際儲蓄傾向過高,消費意愿受到了抑制。從構成城鎮就業主體的兩個勞動者群體,即城鎮中低收入勞動者和進城農民工,可以典型地看到這種現象。前者在老齡化和現收現付性質養老保險制度條件下,肩負養老保險繳費者、家庭老年人贍養者和預防性儲蓄者三重負擔;后者尚未取得城鎮戶籍因而未均等地獲得基本公共服務保障。因此,雖然處在最活躍的就業狀態,這些重要人口群體的消費意愿卻受到壓抑。通過完善制度建設和打破相應的制約,可以顯著提高他們的消費傾向(參見蔡昉,2023)。

最后,提高人民生活品質。從人口層面看,生活品質的提高取決于兩個來源,一是作為就業和創業回報的收入增長,二是由政府和社會提供的基本公共服務水平提高。

這兩個來源在提升人民生活品質中的相對重要性,與人口轉變階段和經濟發展階段緊密相關。隨著人口進入少子化、老齡化階段,居民對社會保障和社會福利的需求日益提高·隨著經濟發展進入更高階段,生產率提高和社會財富積累既提出更均等分享的制度需求也為必要的再分配創造了財政可能性。

各國發展經驗揭示了一個被稱為“瓦格納法則“的現象:隨著人均收入水平的提高,政府支出,特別是其中社會性支出占國內生產總值的比重也趨于提高(Henrekson,1993)。由此可見,社會福利的擴大通過挖掘生育潛力和提高消費意愿,有助于保持中國經濟在合理區間增長,從而與現代化的推進過程同步提高人民生活品質。

(本文作者介紹:中國社會科學院人口與勞動經濟研究所所長、人力資源研究中心主任,博士生導師。中共十七大代表;第十一屆全國人大代表、全國人大常委會委員、農業與農村委員會委員。)

責任編輯:劉天行

新浪財經意見領袖專欄文章均為作者個人觀點,不代表新浪財經的立場和觀點。

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。