意見領袖丨邵宇(東方證券首席經濟學家)陳達飛

2021年初以來,通貨膨脹便成為美國宏觀經濟的焦點問題。雖然消費價格核心通脹率(CPI和PCE)已經連續多月超過貨幣政策的目標通脹水平,但由于它的臨時屬性,并未觸發美聯儲寬松貨幣政策的轉向。自平均通脹目標制實施以來,補償思維是理解“物價穩定”目標的關鍵,這意味著,如果歷史平均通脹率低于2%,未來美聯儲就有一定的彈性將目標通脹率設定在2%之上。

無論是美聯儲制定政策利率,還是市場參與者決定資產配置方案,厘清通脹是臨時的還是持續的都至關重要。一般而言,美聯儲不會因為臨時通脹而改變政策立場,市場也不會對其重新定價。疫情沖擊及政策響應給美國通脹率帶來了極大的擾動,增加了物價中的噪聲和識別趨勢性和周期性波動的難度。通過多個維度交叉驗證,我們認為6-7月可能是本輪通脹的拐點,美聯儲關于通脹是臨時的說法有一定的可信度,但任何持久通脹都不是一蹴而就的。

普漲還是結構性上漲?

美國常用的度量最終商品和服務價格漲幅的指標包括(城市)居民消費價格指數(Consumer Price Index,CPI)、個人消費支出(Personal Consumption Expenditures,PCE)價格指數和國內生產總值價格指數。它們都是通過加權平均而得到的,數值的區別主要源于覆蓋面、權重和計算方法的不同。從CPI到GDP價格指數,覆蓋面越來越廣,后者覆蓋了美國國內的所有消費者、企業和政府,以及國外購買的所有最終商品和服務的價格。CPI和PCE價格指數在實踐應用中更常見。前者由美國勞工統計局(BLS)編制,后者由美國經濟分析局(BEA)編制,但底層數據還是來自BLS。兩者在覆蓋面和權重上都有區別。美聯儲更關注后者。

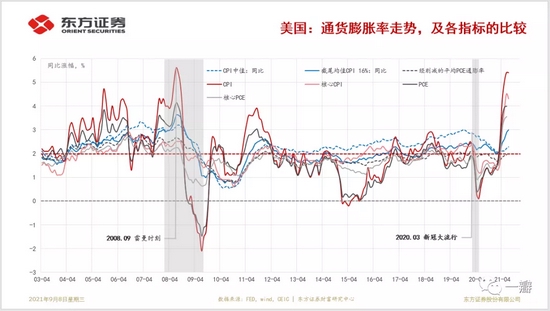

整體而言,PCE通脹率與CPI通脹率走勢基本一致,前者略低于后者,波動性也更低(圖1)。這可以從兩者的編制與計算方法上得到解釋(McCully et al.,2007)。一方面,PCE價格指數的覆蓋面更廣,因為個人支出總額占GDP的近70%。它衡量的是所有消費項目的價格變化,而不僅僅是消費者自掏腰包購買的項目;另一方面,覆蓋面的不同直接導致了權重的差異,并且,PCE權重的調整更加頻繁。例如,保健服務在PCE和CPI中的權重為分別為22%[1]和9%,因為前者包含了消費者自掏腰包支付的保險費、免賠額和共同支付額,以及雇主提供的保險、醫療保險和醫療補助支出,后者只包含了消費者的直接開支。再比如住房[2],其在PCE中的權重僅為23%,而在CPI中的權重為42%。這意味著,保健服務價格的上漲對PCE價格指數的影響遠大于對CPI指數,而住房對CPI的影響更大。此外,PCE價格指數考慮到了商品價格變化引起的替代效應,所以被認為能夠更準確的刻畫消費者真實生活成本的變化。

圖1:美國消費價格指數走勢與指標的比較

數據:BLS,BEA,CEIC,東方證券財富研究

數據:BLS,BEA,CEIC,東方證券財富研究

貨幣政策屬于總量政策,影響的是總需求。美聯儲不太會因為物價的波動性和單一行業(或商品)價格的大幅上漲而改變政策立場。所以,如同勞動力市場指標一樣,美聯儲關注的也是基礎廣泛的(broad-based)物價指標。實踐中最常用的是核心PCE物價指數,它從整體(headline)PCE物價指數中剔除了波動性較高的食品和能源價格。從圖5中可以看出,核心PCE(或CPI)價格指數的漲跌幅顯著低于整體PCE(或CPI)指數。但是,核心價格指數仍然會受到食品和能源以外的單一行業商品或服務價格的影響。如何區分價格的結構性上漲和普遍性上漲成為貨幣政策當局關心的話題。

為此,美聯儲克利夫蘭分行編制了CPI和PCE中位數(median)通脹率[3]和截尾平均(trimmed-mean,16%[4]截尾平均)通脹率。美聯儲達拉斯分行也編制了一個截尾平均通脹率指標——經削減的平均PCE通脹率,區別在于,它排除了漲幅最低的24%和最高的31%的項目,將剩下的占比為46%的項目的價格漲跌幅進行加權平均(圖5)。相較于核心物價指數而言,中位數和截尾平均通脹率的波動性顯著下降,其中,最低的為“經削減的平均PCE通脹率”。根據達拉斯聯儲的研究(Koenig,2019.),“經削減的平均PCE通脹率”修正的泰勒規則能夠更好的擬合政策利率的走勢——對于分析貨幣政策而言,它是更好的觀測指標。

以2021年6月為例,不同物價指標同比漲幅的排名為:CPI(5.4%)、核心CPI(4.5%)、PCE(4%)、核心PCE(3.5%);16%截尾平均CPI(2.9%)、中位數CPI(2.2%)、中位數PCE(2.2%)、經削減的平均PCE(2.0%)。所以,截止到2021年2季度末,價格大幅上揚并非普遍現象,但也不得不承認,物價上漲的中樞在抬升。16%截尾平均CPI通脹率已經創下了“大衰退”以來的峰值。此外,中位數通脹率與截尾平均通脹率雖然有優點,但“掐頭去尾”猶如掩耳盜鈴,不利于防范尾部風險(tail risk)。

新冠大流行與通貨膨脹

只有在了解清楚哪些商品或服務在漲價,以及為什么,才能較為準確的判斷未來價格走勢。一個常見的分析思路是打開價格指數的“黑箱”,核算細分商品或服務在總體價格指數變化中貢獻,再重點分析權重較高的或貢獻較大的商品或服務的價格變化的原因。如果是結構性轉變,價格變化往往是持續的,反之,如果是周期性的,或者是事件驅動的,價格的變化就可能是臨時的。

新冠大流行是本次美國物價上漲的觸發因素。疫情沖擊和政策響應通過影響商品和服務的供求關系作用于物價。一方面,由于供求缺口的大小和產業鏈彈性的不同,物價變化均值回歸的速度也有差異。另一方面,疫情對生產者、消費者和政府觀念和行為的影響比疫情本身持續的時間會更長,故對價格的影響并不完全會隨著疫情的消失而消退。對未來一段時間消費價格走勢的判斷必須建立在新冠疫情對生產(供給)和消費(需求)行為的影響的理解之上。

在CPI的籃子中,商品與服務一級分項的權重約為39%和61%,相比上世紀90年代初而言,商品下降了5個百分點,服務則增加了5個百分點。這與居民收入水平和消費結構的變化緊密相連。在8大行業分類中,權重排名前三的分別為:住房(42.1%)、交通(15.7%)和食品飲料(14.8%),合計占比約四分之三,保健服務(8.8%)、教育和通訊(6.5%)、娛樂(5.8%)緊隨其后。在PCE籃子當中,住房(22.6%)和保健服務(22.3)是權重最大的兩個單一項目。

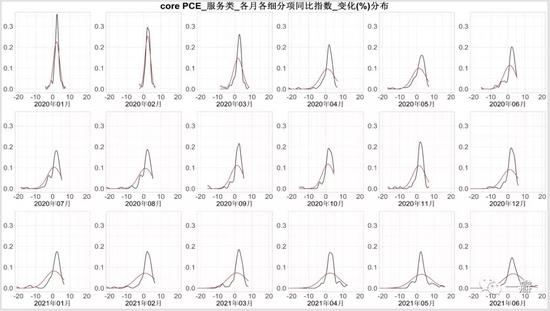

新冠疫情對物價的影響可先從物價漲幅的分布中整體把握(圖2)。以核心PCE籃子中的121個細分項目為例。整體而言,自2020年3月以來,物價漲幅的分布經歷了從正態到左偏,再回歸到正態的變化,但至今為止,“峰度”仍低于疫情之前,左右兩側均有呈現出一定“厚尾”特征,表明存在漲跌幅都較大的項目,而且隨著時間的推移,右側的“后尾”特征更明顯。當然,商品分項和服務分項在價格漲幅的分布上存在一定的差異,服務的“尖峰”和“左偏”特征都更加明顯。

圖2:新冠肺炎疫情對物價的影響——以核心PCE為例

數據來源:BEA,CEIC,東方證券財富研究

數據來源:BEA,CEIC,東方證券財富研究

注:后三幅圖當中,紅色曲線為對應的正態分布

新冠疫情對商品和服務的影響有顯著差異,沖擊最顯著的行業基本都屬于服務業。在商品當中,耐用品和非耐用品的表現也有差異,前者從疫情前持續25年的負增長(平均為1.9%)轉為正增長,同比增長在2021年6月達到了7.2%的峰值[5]。

分行業看,后疫情時代整體物價的上漲主要是由能源和交通行業貢獻的。從2020年3月到年底,能源和交通運輸行業的物價指數同比均為負增長,低基數效應是2021年物價高增長的重要解釋。兩者的峰值相繼在2021年5月和6月達到,分別為27.8%和19.7%。2021年2季度,美國通脹率的超預期上漲明顯受到交通運輸行業(新車和二手車)的影響,約貢獻了1/3(FED,2021)。但從7月份開始,兩者均已進入下降通道。

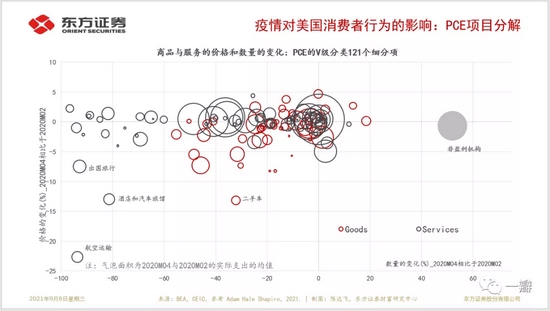

可以從數量與價格兩個維度可區分對疫情敏感的和不敏感的商品或服務(Shapiro,2020a;2020b)。如果該商品或服務的價格或數量在2020年2月到4月(疫情早期)發生了顯著的變化[6],則稱之為“新冠敏感型”(COVID-sensitive)商品或服務;如果其數量和價格的變化都不顯著,則稱之為“新冠非敏感型”(COVID-insensitive)的商品或服務。

以橫軸表示PCE項目數量變化百分比,縱軸表示價格變化百分比,氣泡大小表示支出份額,計算結果如圖3所示。數量下降幅度較大的項目均基本上都是服務業,降幅在80%到100%之間的項目有娛樂、旅行、酒店、賭場、餐飲和航空運輸等。其中,航空運輸和酒店的價格也大幅下降,分別為23%和13%。商品項目數量下降的幅度在40%-60%之間的項目包括:新汽車、珠寶、手表、服裝和鞋類,除二手車價格下降了13%,其它項目價格降幅均在10%以內。

圖3:疫情對消費者行為的影響——基于對PCE項目量價的分解

數據來源:BEA,CEIC,Shapiro,2021;東方證券財富研究

數據來源:BEA,CEIC,Shapiro,2021;東方證券財富研究

說明:氣泡大小以2月和4月實際支出的平均值為依據。

在核心PCE籃子當中,“新冠敏感型”商品或服務支出的權重約為三分之二(Shapiro,2020b)。它們價格波動的主要來源。將PCE價格指數拆分為“新冠敏感型”和“新冠非敏感型”兩個部分,疫情之前,前者在核心PCE通脹中貢獻了約0.8-1個百分點,2020年4月的貢獻驟降到0.3%,由于基期效應,2021年2季度的貢獻陡增至2.6%,貢獻了當期PCE通脹中的四分之三。截止到2021年6月,后者的貢獻仍低于疫情之前的平均值,從2020年2月到2021年2月,其在核心PCE同比中的貢獻從0.92%下降到了0.37%,從4月開始,貢獻率已經回復至0.8%以上。

在“新冠敏感型”項目中,保健服務與二手車(汽車與卡車)對通脹的貢獻最大,但原因不盡相同。在疫情之前5年中,保健服務在核心PCE通脹中的貢獻約為0.22個百分點,疫情的爆發加劇了保健服務的短缺,疊加與流行病相關的醫療保險支付立法變化(Shapiro,2020a),使其貢獻在2021年1季度增加到了0.6個百分點。然而,這些立法措施是暫時的,如果疫情得到控制,2022年初將被終止,屆時將成為價格上漲的拖累因素。實際上,核心PCE醫療保健服務價格增速在2021年2季度就進入下降通道。

與疫情相關的社交隔離措施降低了公共交通需求,提升了二手車需求,又由于半導體的短缺,間接限制了供給,缺口的擴大使二手車對通脹的貢獻從疫情之前的-0.1%提高到了2021年初的0.5%。基于生產商的調研數據顯示[7],半導體短缺狀況將在2021年3季度開始緩解,但直到2022年初或仍將處于供不應求的狀態。2021年2季度以來,核心PCE交通項目的漲價幅度已經趨緩,二手車價格漲幅從4月的53%下降到了6月35%,新車仍在加速漲價同道中。由于當前汽車庫存(或庫銷比)仍處于低位,2021年下半年到2022年上半年,汽車漲價仍有支撐。此外,隨著疫苗的接種,受疫情影響顯著的服務業也會重啟,曾經拖累通脹的項目在未來可能成為新漲價因素,如航空和住宿等。

對比疫情敏感型項目數量與價格變化的方向可以厘清供給沖擊與需求沖擊——如果價格與數量的變化方向相反,且與歷史均值顯著不同,就是以供給沖擊為主;如果價格與數量的變化方向相同,且與歷史均值有顯著差異,就是以需求沖擊為主;實踐中,供給與需求沖擊往往是同時存在的,故存在價格不變、數量變化,或價格變化、數量不變的“模糊”情形。在疫情敏感型項目總支出中,以需求沖擊為主的項目占比約18%,供給側占比約7%[8]。

在圖7中,左下角或右上角的項目以需求沖擊為主——前者是負沖擊[9],后者是正向沖擊。左上角或右下角的項目以供給沖擊為主——前者是負沖擊,后者為正沖擊。大量服務項目分布在橫軸左側,表示數量大幅下降,但價格未明顯變化。更精確地說,從疫情爆發初期價格的下行到2021年2季度價格的上行,主要是疫情敏感型項目的需求側沖擊由負轉正帶來的——從2020年4月到2021年4月,其在核心PCE當中的貢獻從-0.55%增加到了1.28%(圖4)。邊際上看,需求敏感型項目漲價動能已經趨緩。

圖4:核心PCE的分解——疫情敏感型和非敏感型

![數據來源:SF Fed[10],東方證券財富研究](http://n.sinaimg.cn/finance/transform/61/w550h311/20210909/c94f-e2d43ee3b6378e4239f0caa41bcfe705.jpg)

經濟周期與通貨膨脹

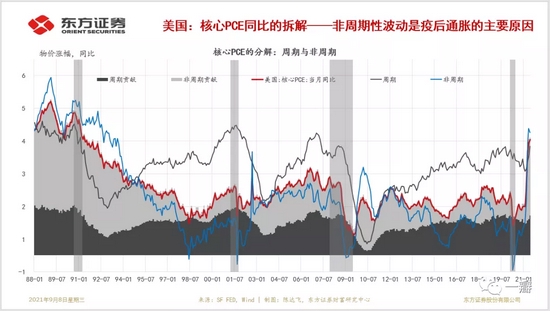

經濟周期是影響物價的重要因素。后疫情時代通脹之所以超預期,與經濟深V型復蘇有密切關系。所以,從經濟周期出發來判斷未來物價走勢是一個可選的方法(Zaman,2019; Mahedy and Shapiro,2017; Shapiro,2020a)。失業缺口常被用來度量經濟周期,如果某種商品或服務的價格與失業缺口是負相關的,且在統計上是顯著的,那么就稱之為周期性(cyclical)商品或服務,否則就是非周期性的(acyclical)。據此,可將物價指數拆分為周期部分和非周期部分。

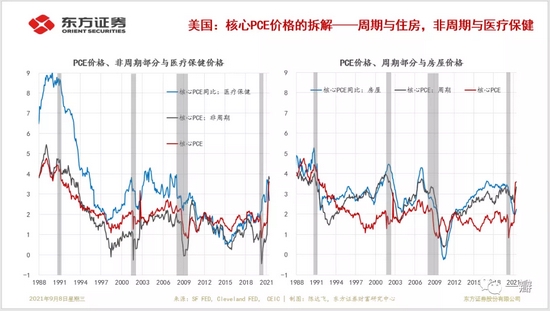

上世紀90年代中期以來,周期部分的價格漲幅在大多數時間都高于非周期部分,但在經濟復蘇階段,后者往往會反超前者,如2001年科網泡沫、2007-2009年全球金融危機和2020年新冠大流行期間(圖5)。以新冠疫情之前的核心PCE為例,周期部分在個人消費支出(PCE)中的占比約為40%,其中,住房支出占比約44%。非周期部分占比約60%,其中,保健服務(healthcare)支出在非周期性支出中的比例約為30%[11]。所以,PCE非周期部分價格與保健服務價格走勢、周期部分價格與住房價格走勢基本一致(圖6)。

圖5:核心PCE的分解(周期與非周期部分)

數據來源:SF FED, Cleveland FED,,CEIC,東方證券財富研究

數據來源:SF FED, Cleveland FED,,CEIC,東方證券財富研究

注:陰影部分為NBER周期劃分中的“衰退”階段(下同)

圖6:核心PCE的分解及其與住房或保健服務價格的關系

數據:SF FED, Cleveland FED, CEIC,東方證券財富研究

數據:SF FED, Cleveland FED, CEIC,東方證券財富研究

上世紀末以來PCE通脹的大緩和,主要是由非周期部分貢獻的。其中,政府立法對保健服務價格的管制是主要解釋(Mahedy and Shapiro,2017)。上世紀90年代,保健服務價格漲幅從10%下降到了3%,本世紀以來的波動區間為2%-4%。

后疫情時代,核心PCE價格的波動也主要是由非周期部分帶來的。從2021年2月到4月,核心PCE價格同比漲幅從1.91%降到了0.91%,其中,非周期部分從1.2%降到了-0.44%,周期部分從3.24%下降到了2.95%。在經濟復蘇的早期階段,核心PCE價格的反彈也主要來源于非周期部分,其低點出現在2020年4月,而周期部分直到2020年10月才觸底反彈。2021年3月開始,非周期部分價格漲幅顯著擴大,在4月份超過了周期部分。與此同時,周期部分的漲幅也在提速,兩者的合力使核心PCE價格漲幅在2021年4月份突破3%,連續創造本世紀的記錄。

5月份,非周期部分漲價的拐點已經出現,其中,保健服務價格上漲的拐點早在2月份就出現了(3.72%),從2月到6月(2.68%)已經下降超過1個百分點,但相比2020年初(2%)仍高出0.7個百分點。從4月份開始,非醫療部分在非周期部分中占據主導地位。5月和6月,非周期部分在核心PCE通脹中平均貢獻了2.4個百分點,非保健服務部分貢獻了其中的1.9個百分點。不過,6月份也開始出現了放緩的跡象。

從失業缺口角度看,美國經濟將在2021年3季度進入過熱階段。并且,住房庫存仍處在低位,住房價格的上漲還處于早期階段,所以,周期部分的價格漲幅很可能還會創新高(或在高位震蕩)。但是,由于核心PCE的方向是由非周期部分決定的[12]。筆者認為,從2021年3季度開始,兩者合力的方向轉而向下,核心PCE價格漲幅趨于下降。關鍵在于,這種下降是臨時的,還是持續的?答案取決于工資上漲能否持續。

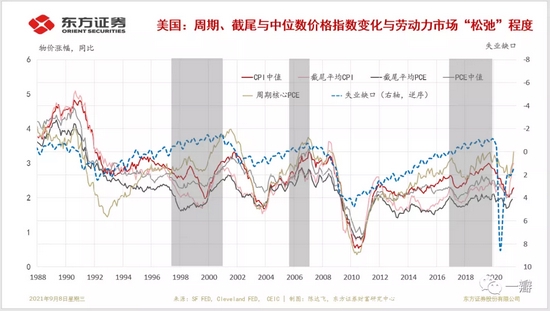

經驗上,核心PCE價格的趨勢取決于周期部分,波動取決于非周期部分。所以,PCE周期部分的價格與中位數PCE價格和截尾平均PCE價格的走勢保持一致。從定義出發可推出,核心PCE價格的趨勢是由失業缺口代表的勞動力市場的“松弛”程度,進而是由工資決定的(Ball and Mazumder, 2019)。當勞動力市場供不應求時,工資上漲,進而帶動PCE價格趨勢性上漲。反之,當勞動力市場供過于求時,工資下降,PCE價格趨勢性下降(圖7)。從這個角度來說,菲利普斯曲線并未消失,只是權重較高(60%)的非周期部分的“噪聲”模糊了整體[13]價格漲幅與失業缺口的負相關性。

圖7:價格指數變化與勞動力市場“松弛”程度

數據:SF FED, Cleveland FED,CBO,CEIC,東方證券財富研究

數據:SF FED, Cleveland FED,CBO,CEIC,東方證券財富研究

2014年3季度以來,美國整體工資漲幅顯著提升,至疫情前已經從2.3%提高到了3.7%。疫情以來,美國整體工資漲幅緩慢下行,截止到2021年6月,同比漲幅下降到了3.4%。但7月以來,隨著失業缺口逐步修復,并可能在3季度末轉為負值,工資漲幅已經開始反彈。其中,漲幅最明顯的是低工資崗位,相比低點已經反彈0.6個百分點。由于勞動力就業意愿偏低,崗位空缺率仍處于歷史高位,勞動力市場供不應求的狀況仍將維持,工資漲幅上行還將持續。因此,核心PCE價格當中的周期部分仍有支撐,從而核心PCE通脹率的下行也會比較緩和。

彈性價格與黏性價格

根據價格調整的頻率,亞特蘭大聯儲(Atlanta Fed)另辟蹊徑,編制了黏性(sticky)CPI和彈性(flexible)CPI,可作為區分通脹的臨時性或持續性另一觀察視角[14]。前者調整的頻率較低,一定程度上代表了對未來價格的預期,故在判斷未來價格走勢方面的可靠性更高(Bryan and Meyer,2010),代表性商品或服務包括娛樂、公共交通、通信等;后者調整的頻率較高,對經濟周期也更加敏感,代表性商品如食品、汽油、汽車等。在整體CPI籃子中,黏性價格商品(或服務)的占比約為70%,所以CPI的趨勢主要取決于黏性價格部分。

后疫情時代,CPI的波動主要體現為彈性CPI的波動。黏性CPI的波動相對平穩,且小于“大衰退”期間。黏性CPI同比在2021年5月和6月達到2.7%的峰值之后,7月已經開始下降(2.5%)。整體彈性CPI與核心彈性CPI同比漲幅趨緩,7月或成年內高點(14.1%和16.8%)。

通脹預期與實際通脹

物價決定于商品或服務的供求關系,而無論是供給還是需求都會受到預期的影響。通脹預期(inflation expectation)是消費者、企業和金融市場參與者行為的重要決定因素,也是美聯儲判斷未來通脹走勢,分辨臨時通脹(或通縮)與持久通脹(通縮),確定貨幣政策立場的重要參考。

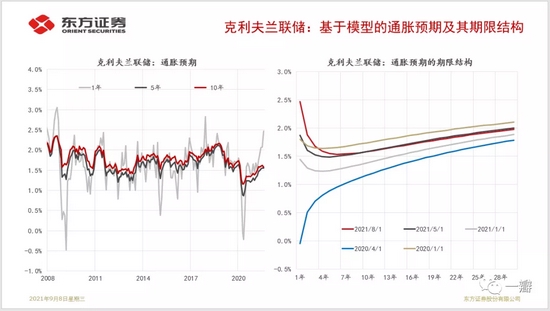

預期通脹是無法觀測的,實踐中常用的指標有三大類,一是基于模型(model-based)的估計值,克利夫蘭聯儲每個月會更新未來30年的CPI預期通脹率的估計,據此可模仿利率的期限結構畫出CPI預期通脹率的期限結構[15](圖8);二是基于調查(survey-based)的預期通脹率,根據調查主體的不同,可分為消費者調查(如密歇根大學消費者調查和紐約聯儲消費者調查)、商業預測(如亞特蘭大聯儲的BIE調查[16])和專家預測(如費城聯儲專業預測者[17]調查,紐約聯儲一級交易商調查等),每一類調查又有時間期限的不同,短則1年,長則5年、10年;第三類是基于市場的預期通脹率,即TIPs盈虧平衡通脹率,或基于互換(swaps-based)的預期通脹率。

圖8:克利夫蘭聯儲基于模型估計的通脹預期及其期限結構

數據:克利夫蘭聯儲,東方證券財富研究

數據:克利夫蘭聯儲,東方證券財富研究

由于預期會自我實現,美聯儲會密切關注通脹預期的變化。在每一個半月一次的例會中,FOMC都會基于通脹預期來評估當前及未來通脹的壓力,進而確定貨幣政策立場。在2021年中期貨幣政策報告中(FED,2021),為了考察通脹的持續性,美聯儲開辟了一個通脹預期專欄進行論證:一方面,TIPs盈虧平衡通脹率(5年期和10年期)的高位拐點已經出現;TIP是盈虧平衡通脹率除了包含通脹預期,還包含期限與通脹風險溢價,所以美聯儲進一步援引基于調查的通脹預期進行論證,其所選用的指標包括SPF調查、一級交易商調查(SPD)和BlueChip調查。它們均顯示,通脹是臨時的,PCE通脹率在2022年之后將回歸貨幣政策的長期目標通脹水平(2%)。美聯儲也承認短期內通脹超預期的可能性,畢竟密歇根調查和紐約聯儲調查均顯示,消費者預期通脹率在中期內都可能運行在2%以上。

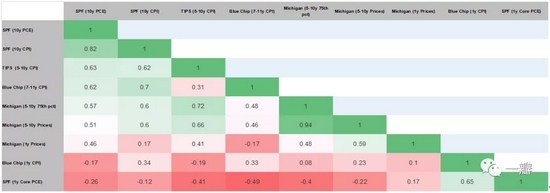

由于方法、對象或期限的不同,不同通脹預期指標在數值水平和波動性上都有一定的差距。Ahn和Fulton(2020)比較了21個通脹預期指標,認為各指標之間確實存在一定的相關關系,但相關關系的大小有顯著差異,甚至是符號都可能相反(表1)。一方面,短期與長期預期通脹指標的相關性較低,甚至存在負相關關系;另一方面,期限相同的預期通脹指標之間的相關性也不盡相同。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在一次演講中表示,基于費城聯儲SPF調查的預期通脹率對未來實際通脹率走勢的預測效果最好。近年來,BIE商業調查的可靠性也在增強(Bostic,2019),消費者預期通脹率調查和TIPs盈虧平衡通脹率的預測效果較差(Bauer et al.,2015)。

表1:通脹預期指標的兩兩相關性

數據來源:Ahn & Fulton,2020;東方證券財富研究

數據來源:Ahn & Fulton,2020;東方證券財富研究

說明:數據計算期為1999年1季度至2020年1季度;

Ahn和Fulton(2020)通過估計動態因子模型構建了一個共同通脹預期(Common Inflation Expectations,CIE)指數,可以簡單地將其理解為21個指標的加權平均值[18]。CIE指數有兩個細分指標——密歇根大學消費者調查CIE和SPF-CIE,兩者在趨勢和波動上基本一致,在具體數值上有顯著差異,前者始終高于后者。從本世紀初到2012年期間,兩個CIE指標都相對穩定,2012至2016年間持續下行,此后一直低位震蕩,中樞分別為2%和2.6%。受疫情影響,CIE快速下行,2020年2季度開始觸底反彈,目前均已經超過疫情之前的水平。截止到2021年6月,CIE指標已經回到了2014年9月的水平。當然,SPF-CIE也只是略高于2%。從2021年8月克利夫蘭聯儲通脹預期的期限結構來看,未來一段時間預期通脹都是下降的。SPF和SPD等調查口徑的預期通脹也是下行趨勢。所以,6月很可能是CIE的階段性高點。

綜合而言,美聯儲關于通脹是臨時的說法是可信的,雖然2021年2季度以來的通脹水平確實超出了其預測的中位數水平,但2季度末、3季度初仍可能是通脹的階段性高點。結合2季度以來美國宏觀經濟和消費者信心等數據來看,基本可以確認當前通脹的臨時屬性。但是,這種“臨時性”是建立在歷史歸因和局部分析基礎之上的,并未考慮未來潛在的漲價因素。住房價格上漲很可能成為通脹重要的“接力”因素。此外,變異病毒或地緣政治引發的不確定性仍然可能擾亂下半年美國物價下行的路徑,甚至可能扭轉下行趨勢。

持久通脹的形成并非一蹴而就,在其不同階段,往往有不同的驅動因素,貨幣在其中常常發揮著“穿針引線”的作用。當前,貨幣寬松的條件已經具備[19],工資增速上行的趨勢在疫情之前就已經出現。后疫情時代的臨時通脹是否是中長期持續通脹的前奏,未來通脹是否還會從美國擴散到其他國家(或地區),目前尚未可知。可以確定的是,疫情之前40多年來導致通脹下行的結構性力量已經發生轉變。

(本文作者介紹:東方證券首席經濟學家)

責任編輯:戴菁菁

新浪財經意見領袖專欄文章均為作者個人觀點,不代表新浪財經的立場和觀點。

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。