文/新浪財經意見領袖(微信公眾號kopleader)專欄作家 趙建

只有理解金融去杠桿的演進階段,以及監管層的心路歷程,才能更好的看透未來的政策走向。當前已經由被動型穩杠桿,轉為結構性加杠桿。目的是修復加速衰退的金融周期,手段是在資產收益率相對較高的民企經濟加杠桿。

引言:

今年中國大類資產定價的核心宏觀因子有兩個,一是過去兩年金融嚴監管積蓄的緊縮勢能,已經在流動性層面引爆;二是中美貿易摩擦對中國經濟基本面的長周期沖擊,引發的是宏觀損益預期的系統性重定價。前者的集中反應是股權質押引發的股債雙殺,后者則主要體現到心理面以及即將到來的“黑色年報行情”。

種種跡象表明,總量型去杠桿已經結束。這里需要說明的是,監管層的本義從來都是結構性而不是總量型去杠桿,但觸發的結果往往是先去掉信用最外圍,也就是民企等流動性最脆弱的那一層;而平臺國企等內含政府信用的杠桿反而會有逆向集聚效應,這源于中國特有的所有制“歧視”和貨幣割據結構。

史無前例的中國式去杠桿,正在以一場中型流動性危機,宣告監管大推進運動的終結。確切的說目前我們處于后去杠桿時期,采取的措施是宏觀修復型和反思型的結構性加杠桿。各種支持民營企業的政策紛紛出臺。無論是央行的三支箭,銀監的一二五,還是民企座談會的六大條,以及金融機構的各種“紓困基金”,這些都顯示,中國的宏觀金融風險管理系統有著極強的自我糾錯能力。當然,也正是這種監管運動的左右輪回,是系統性不穩定的另一種來源。

事實已經證明,拿單一指標管理復雜的宏觀系統,極可能會引發全局混沌。杠桿率在國際上只是一個參考指標,衡量的是債務存量和產出流量直接的比例關系,反映不出內在結構和即期風險。在事關國家前途和命運的宏觀風險治理方面,我們不應該完全陷入西方主流金融的話語體系,而是針對自身的體制問題從長期性、高質量發展的角度,審視一個后發展中大國的金融發展和風險治理問題。希冀下一程,是金融現代化的一程,是全面統籌、科學謀劃,“技術官員”占主導進行頂層設計的一程。

杠桿演進歷程

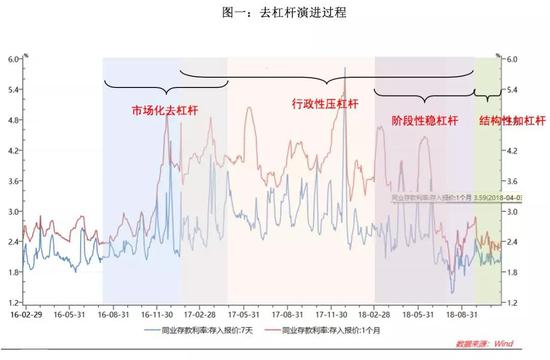

市場化去杠桿——行政化壓杠桿——被動型穩杠桿——結構性加杠桿

只有理解金融去杠桿的演進階段,以及監管層的心路歷程,才能更好的看透未來的政策走向。粗略來說,迄今為止可以分為四個主要階段:市場化去杠桿,行政性壓杠桿和被動型穩杠桿;當前已經由被動型穩杠桿,轉為結構性加杠桿。目的是修復加速衰退的金融周期,手段是在資產收益率相對較高的民企經濟加杠桿。

市場化去杠桿大約從2016年8月開始,主角是央媽,手段是抬高貨幣市場利率中樞,讓金融機構加杠桿拉久期不僅變得無利可圖,而且充滿了利率風險和市場風險。自2013年央行為了壓制同業業務的野蠻生長在貨幣市場制造了一次流動性危機——錢荒以來,中國債券市場更確切的說是固收業就步入了最長最大的牛市。

期間,金融機構先是加杠桿然后拉久期不斷加大信用和期限錯配,到最后都是賺央媽維穩政策的錢(先是穩經濟后是股災之后穩金融)。這種加杠桿和拉久期的模式源自于一種強假設,就是央媽不斷降低銀行間利率。這個饕餮盛宴持續了近三年,直到2016年下半年結束。利率中樞的抬升既是經濟回暖穩增長壓力的緩解,又是因為美聯儲加息下全球利率中樞的抬升。

行政性壓杠桿大概從2017年初開始,主要標志是“三三四十”,以及證監會的九道金牌,結合監管部門自身的反腐和組織結構改革,終于開啟了一場行政部門間,地方分支機構間的競賽運動。見錢見人見效果,罰單數量和金額成為KPI;各種現場非現場檢查,各種審計檢查小組入駐,銀行的主要精力不再是應對市場,而是應對各種姿勢的監管審查。這不過是補過去幾年野蠻發展欠下的賬。莫怪監管如此嚴,只怪自身問題多。要不,有幾家真的服務實體經濟服務中小企業的銀行,怎么沒有感受到嚴監管的壓力。相反,還得到了各種表揚和支持。

服務實體經濟,銀行在偏離這個本源的道路上越走越遠。原因是,周期之痛和海妖之惑。周期之痛是次貸危機后響應政策號召大力發展小微金融,終于自2011年開始風險爆發,經濟擴張周期假設下的聯保貸和集群貸被單個風險觸發火燒連營,以江浙溫州地區為典型幾乎集體淪陷(當前山東地區又成為重災區)。這一輪周期下去小微金融成為一種傷痕埋在銀行記憶深處無法釋懷。究其原因,還是沒有按照小微金融的規律——作業模式,組織架構,風控流程和成本結構——去開展業務,不過是壘大客戶重規模思維在小微金融上的生搬硬套。小微金融自有其規律,需要下苦功夫笨辦法,自命不凡別有選擇的銀行哪愿意干這樣的臟活累活專業活。

海妖之惑,是中國特有的監管套利紅利,以及宏觀剛兌下的低風險高收益資產,或者說交易員圈子流傳的中國城投債的神邏輯。兩高一剩,存貸比,合意貸款,資本充足率等各類監管下,規模和速度驅動的銀行加快了業務創新。不過是同業間(比如同業代付就是基于農商行的會計差異),表內外間的資產負債騰挪。做個小小的結構,付出一點通道費,就可以獲取巨大的監管套利收益和優質資產。嫦娥應悔偷靈藥,碧海青天夜夜心。這樣的亂局,觸發了監管部門嚴厲的監管。

階段性穩杠桿大約從2018年1季度開始,主要的舉措應該是央媽開始逐漸降低利率中樞,并從年初開始接連四次降準,寬貨幣態勢逐漸形成。穩杠桿的動因,一是影子銀行去化已經初見成效,表外非標回表顯著,也算是2017年去杠桿政策的“政績”,宏觀杠桿率已經從250%降為246%,防風險攻堅戰取得了初步成果,各監管部門的行政壓力減小。二是貨幣信貸端的數據,無論是M2還是社融,都呈現塌縮狀態,總量上的風險正在顯露,政策層逐漸發現嚴監管自身制造的風險正在顯現。三是金融市場尤其是股票市場和信用債市場發生大幅波動,尤其是股權質押爆倉形成的股市大跌,事實上已經構成了系統性風險。央行可能早就嗅到了這種不祥之兆,早早的在短端降低利率形成寬松貨幣。然而由于銀保監系統行政性去杠桿,以及資管新規對影子銀行渠道的壓制,由此形成的嚴監管勢能短期內難以剎車,緊信用的環境依然存在,從而導致了央行釋放的基礎貨幣,并不能順暢的進入實體經濟和股票市場。“嚴監管+寬貨幣”造成的“流動性陷阱”已經形成。

于是,不得不進入重構民企信用的結構性加杠桿進程。無論是央行的“三支箭”,還是銀保監的“一二五”,以及非銀機構“自發”的紓困基金,都是自上而下的對民營企業的加杠桿行為。或者更加確切的說是“補血”搶救行為。然而,金融體系的生態性的本質特征之一,便是信用生態的不可逆性。去的時候,往往引發違約和破產行為,這是現代經濟的一個重要出清機制,雖然在有形之手擾動的時候很多主營業務較好的企業會被誤傷。當再加的時候,就不會像想象的那么簡單。杠桿斷裂違約的,大股東跑路的,就再也回不去了。銀行與企業之間的互相猜疑,風控審批部門與一線客戶經理的不信任,可能就再也回不來了。信用不可逆性,資產負債表的內生性衰退,是金融常識。可惜常識理性,這幾年在銀行業是退化的。

周期背離的再平衡與嚴監管的內生性:內在邏輯

這一連串事件的內因何在?當然不能說是監管部門沒有任何原因的任性作為,一切都是約束條件下的最大化。只不過,理性是有限的,最大化是局域的,控制變量是線性的,傳導力量是被行政杠桿放大的。復雜結構和多維度博弈,加大了均衡的多重性以及混沌的可能性。

如果放大模型系統的邊界,嚴監管可以看做是內生的,一定是有幾個宏觀變量觸碰了監管的紅線和底線。回憶一下,一切都有痕跡。權威人士的發言,是發生宏觀邏輯重構的前奏。一則是2015年5月權威人士經濟L型說,加快了供給側改革的進程;二則是2016年5月權威人士“樹長不了天上”,對影子銀行和宏觀杠桿率的擔憂,隨即開啟了史無前例的大監管。從大資管元年,互聯網金融元年,到金融去杠桿元年,金融嚴監管元年,不過是三年不到的時間。制度試錯和糾錯,這是中國特有的優勢。而一管就死一放就亂的政策周期,又是集中性資源動員體制的內在缺陷。

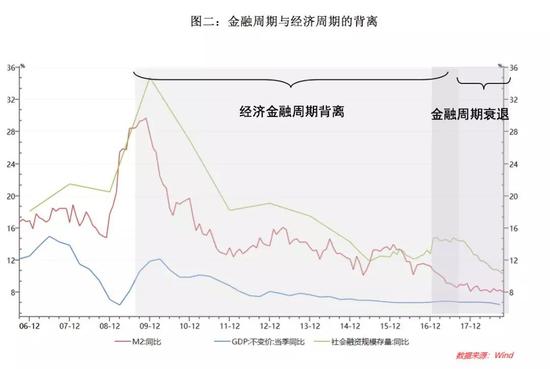

更深的邏輯,來自于長周期的橫向錯配和縱向時滯。金融周期與經濟周期在一段時間處于背離區間:經濟L型疊加金融J型,周期錯位的內因又是宏觀逆周期穩增長政策的人為擾動,也就是用金融周期來拯救經濟周期,形成前所未有的負債型經濟。可以追溯到2008年美國次貸危機引發的需求塌縮(四萬億已經成為一種特殊的詞匯以形容國家信用大擴張),由此先從財政金融端發起了加杠桿政策。從此,為了拯救不斷下臺階的經濟,不得不一而再的提升宏觀杠桿率。也就是,用擴張的金融政策為經濟軟著陸進行對沖。

這次加杠桿周期又可以分為三個階段。第一階段前面已經提到,是民企和中小微企業加杠桿,風險終于在2012年爆發(以鋼貿融資欺詐為典型);第二階段銀行為了維持規模增速和回補資產質量,加大了對地方平臺和房地產的投資,采用了同業通道和銀行影子以及影子銀行的模式;第三階段是金融機構加杠桿,銀行為了規避監管在表外加,非銀金融機構則加大同業授信和各種回購業務;其中,央媽創造的PSL,MLF,SLF等金融工具,為銀行尤其是政策性銀行加杠桿提供了條件。銀行從央媽獲取流動性后(準備金)再批發給非銀金融。三階段的加杠桿行為,尤其是就后兩階段的加杠桿,導致了野蠻生長的影子銀行,飛速的杠桿率和第一貨幣大國。任何一個監管機構,都不可能容忍這樣的態勢發展下去。他們,只是等待一個時間窗口,確切的說是經濟回暖釋放的緊政策空間,以便向瘋狂迷醉的金融資本開刀。

機會來了。終于,到2016年下半年,由美國經濟復蘇(增長)引領的一波全球朱格拉周期,次年是歐洲的強勁增長,共同拉動了中國經濟自2016年下半年一直持續一年多的L型底部下W型回暖。加上2017年人民幣出其不意的升值,為中國進行環保治理和金融嚴監管打開了多年難遇的時間窗口。實際上,這一輪是一波漫長的超級債務周期。全球都準備清算金融資本過度攫取導致的被壓抑的潛在經濟增長率。

中國式去杠桿的特殊之處值得注意,那就是行政命令壓倒一切的不容分說和非技術性話語體系,以及中央意志在傳導執行過程中被層層行政杠桿放大的行為超調。不是固定規則的法律法制,更偏好各種管理辦法和運動型整治。這種監管體制效率很高,但副作用也很大。發展中初期的國家需要這樣高效率的動員體制,但處于金融市場化后期和后發展階段的中國,或許應該嘗試采取分布式的充分賦權賦能的監管架構。畢竟,這么大的國家,這么復雜的情形,各地有各自的情況,更需要自發秩序的能動性。

去杠桿的三大迷思:分子vs分母、總量vs結構、水平vs斜率

可能過度陷入西方主流金融的語境,過度看重了宏觀杠桿率的表征意義。存量比流量,要小心;分子分母是糾纏態,去掉1單位分子,引發2單位分母的收縮,這是典型的債務——緊縮。用債務比上GDP,這樣的宏觀指標,并沒有微觀基礎,我們找不到對應的微觀指標(企業一般用資產負債率,且銀行的杠桿率是凈資產(核心一級資本)比上總資產)。作為總量比值,也反應不出結構指標和錯配情況,尤其是反應不出速度和水平的關系。事實證明,對于杠桿率,增長速度(斜率)可能比水平數值,更有指向意義。

分子是債務存量,分母是GDP,很顯然兩者并不是獨立的,而是聯動的。對于現代負債型經濟體(美國更是如此),負債的壓降,并不可能獨善其身,往往引發更大的產出塌縮。這種塌縮便是經典的費雪債務通縮機制,即由去杠桿引發的資產負債表收縮和貨幣收縮。尤其是后者,監管層可能沒有注意到現代信用貨幣是流動性的來源,而信用貨幣的背后衍生機制又是負債——貸款創造存款而不是相反。天然認為去杠桿就是減少分子但分母不會受影響的假設是非常天真的。分子(債務)和分母(產出)之間聯動機制我們有更加成熟的研究,相比大家也都清楚無需贅言。

特別悲劇的是,債務緊縮觸發的是流動性危機。而流動性危機在系統中的蔓延,首先會觸發流動性最敏感的資產發生危機。股票市場是中國最市場化的區域,也就毫無疑問的先被沖擊。雪上加霜的是,當初的大股東減持新規壓制了其流動性擺布空間,既然不能從股票市場獲取流動性,就只好以此為標的到信用市場借取,加總導致權益資本債務化和杠桿化,造成了資本市場與信用市場的過度勾連。于是結果啼笑皆非:去杠桿明明是要去債務,卻把權益減計了更多,最終導致微觀杠桿率不降反升!

其次是總量和結構的問題。本質上,雖然是一個比值,但本質上并沒有反映出債務內部結構的任何信息,因此我們更愿意看做是總量指標。從數據和基層反應來看,民企和私營經濟的杠桿并不高,而且最近幾年一直處于下降的狀態,資金效率也即杠桿產出率比較高。杠桿風險大的是國企和政府,最大的是地方政府。我們在過去的報告中稱其為當代的“藩鎮之亂”。現代經濟的核心是金融,金融的核心是信用,信用是加杠桿的基礎。債務并不可怕,而且大部分是有益的。可怕的是,債務的濫用以及不可修復的龐氏宏觀結構。很遺憾,很多地方債就屬于這樣的范疇。債務藩鎮的形成,初始的根本原因是分稅制改革和經濟穩增長政策下中央放權地方投資大躍進的結果。如今綁架了中央政府的信用,形成大額風險威脅著國家安全。

第三是水平和斜率的問題,也就是絕對數值和相對速度的問題。同樣的杠桿率水平,一年形成和五年抵達,應該是不同的宏觀后果。有研究證明,相對于杠桿率水平,杠桿率攀升的速度,更能對系統性穩定造成威脅。究其原因,過快的杠桿率形成的資金鏈更加緊張,容易崩斷,從而更易于觸發流動性危機。因為杠桿率快速攀升的背后,往往是用速度來犧牲結構——即短債長貸的期限錯配,繼而容易引發集中償付下的大型流動性危機。

下一程:民企加杠桿,不如重構銀行生產函數和國家資產有效前沿

轟轟烈烈的運動往往以鬧劇或悲劇結尾。我們說的不是嚴監管,而是這次金融行業的大躍進。金融人,多少在其中假裝干金融,不過是營銷投機和監管套利。金融雙軌制,財政金融化,從體制內批發資金高利差轉給市場,大量的資金掮客不勞而獲。涸澤而漁,不會長久,金融資本的利潤最終還是要來自實體經濟。過去幾年,民企也很多走偏,在經濟轉型中找不到好的發財項目,也不愿埋頭主業下苦功夫形成核心競爭力,于是做投資做放地產加入了投機資本的行列。據調研,很多大股東股權質押獲取的信貸使用并不是生產型領域。

因此新的一輪加杠桿要加到真正優質的,被流動性誤傷但主業仍然健康的民企身上。不能再加到低效和無效的企業和項目上了,中國的信用空間已經無多。真正的問題還是出在金融體系身上,而金融體系的主導又是銀行。而原因在于,銀行長期以來承擔的好像更多的是政策性銀行的職能:從四萬億到為地方政府融資。財政金融化,干的不是銀行而是財政。銀行最核心的能力,風險管理和資產定價的能力是缺失的,作為壟斷型行業,就只有集中在營銷能力上了。

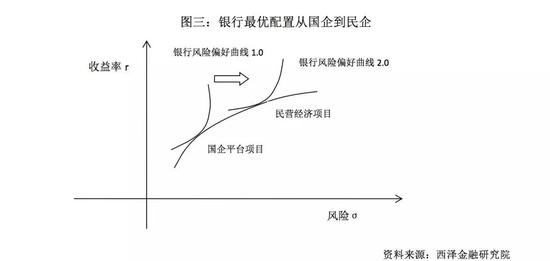

好在,市場化改革還是有不少效果。至少,商業銀行并沒有完全退化成政策性銀行,依然有利潤最大化的目標。要實現風險一定條件下的收益最大化,或者收益一定條件下的風險最小化,或者是風險調整后的資產收益率(RAROC)最大化,就需要實現優化資產組合配置。過去商業銀行不愿意將信貸資源配置在民企上的主要原因,是平臺、國企和房地產領域生產力大量的風險-收益比高的優質資產,而且也具有較好的成本收入結構,對民企這種需要較強專業能力的風險資產產生巨大的替代和擠出效應。用經典金融學語言描述,就是平臺、國企和房地產形成的資產占據了宏觀資產組合有效前沿,加上體制屬性在非經濟非商業因素的考量,商業銀行的風險偏好曲線與有效前沿曲線的相切之處,恰好就只有平臺、國企和房地產資產項目。這是市場自發形成的最優組合點,是商業銀行追求風險最小化或利潤最大化的必然結局。顯然,既定約束條件下的最優,當然不是社會福利的最優。

如何構建有利于推動經濟新舊動能轉換的最優金融結構?從宏觀資產有效前沿和銀行偏好曲線(生產函數)來看,無外乎兩種舉措:一是打破剛兌,使銀行重新計算國企和平臺的RAROC,發現將信貸資源配置在這些領域在打破剛兌后并不經濟,這樣就會減少舊動能項目對新動能項目的擠出,使的民企項目和國企及平臺項目在銀行的貸審會和投審會上實現“競爭中性”,從而能落在滿足社會福利最大化的有效前沿之上;二是改善商業銀行的生產函數,尤其是提高真正的風險管理能力和資產定價能力,使銀行的風險偏好曲線向右上方移動,從銀行風險偏好曲線1.0升級為偏好曲線2.0;也就是提高銀行的風險偏好,從縮在辦公室機關式的做財政類業務,轉到真正的做金融業務,這樣才能重新塑造良性的銀企關系,讓真正優質的、代表經濟新動能的民營企業得到最優的金融支持。

在重構銀行信貸生產函數的過程中,除了提升人的能力、管理的效率之外,最重要的還是要提升金融科技的應用能力。這些金融科技不是概念和風口,而是真實落地的可應用的作業模型,比如采用“物聯網+大數據+人工智能”的模式,實現中小企業的全天候實時監控。比如制造型企業可以采用物聯網設備從機器、水電等實時采集數據(可隨時出現在風險經理的手機APP上),與財務報表交叉印證,這些數據再通過一套算法來算取授信額度和定價等問題。

當然前期由于數據積累不足還需要人工干預,但隨著大數據和算法訓練日益成熟,人為主觀干預的因素就會不斷減少,直到真正的實現從主觀信用到客觀信用的轉變。銀行的風險管理也逐漸從抵押資產轉為數據資產,整個生產函數將會獲得巨大的改善。單個銀行作業效率的提升,勢必帶來整個社會福利水平的改進。最終,民營企業的信用環境將會在去偽存真、大浪淘沙中,變得煥然一新。這一次史詩般的中國式去杠桿,才會留下真正的歷史意義。

(本文作者介紹:西澤資本(香港)首席經濟學家,濟南大學商學院教授,西澤金融研究院院長,曾擔任青島銀行首席經濟學家,平安銀行研究中心主任。)

責任編輯:張譯文

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。