澎湃新聞記者 莊岸

醫院婦科手術遭非法直播,供人實時觀看。此類事件引發公眾對網絡攝像頭安全和隱私保護的討論,有網友擔憂,背后可能會有更深的產業鏈。

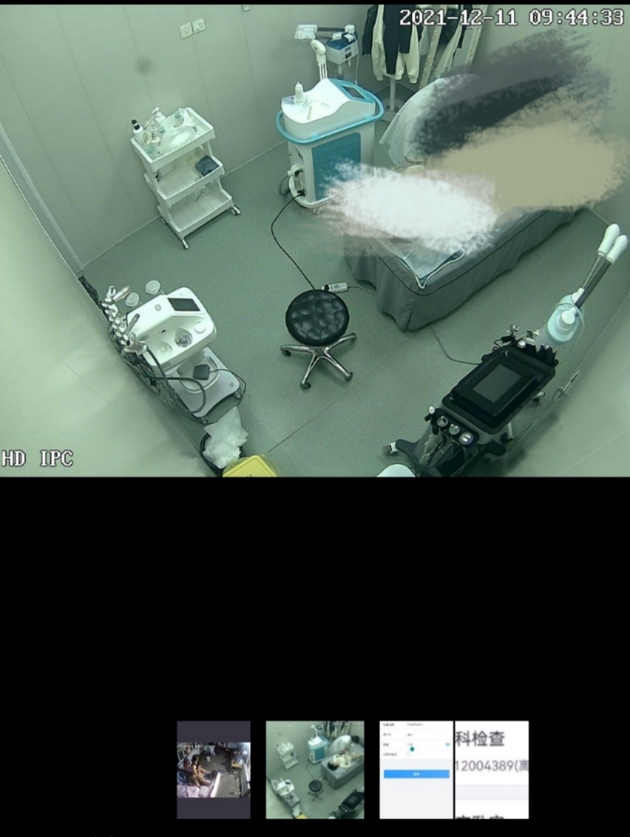

賣家發布的醫院婦科手術臺監控視頻截圖。

賣家發布的醫院婦科手術臺監控視頻截圖。澎湃新聞近日調查發現,有不少國內監控視頻在境內外網絡平臺傳播,以推特(Twitter)、電報(Telegram)和QQ等平臺為主。這背后形成了一條利益鏈:有人私自安裝偷拍攝像頭或破解他人攝像頭權限,然后將攝像頭ID出售,供人實時觀看,還有人專門做賣家的下線代理。

代理展示的轉賬記錄和交易截圖。

代理展示的轉賬記錄和交易截圖。“如果不賺錢,誰愿意賣這個?”有代理稱,攝像頭ID又稱“臺”,賣臺只用一天就能賺回成本。除了婦科手術臺,還有還包括廁所、宿舍、更衣室、酒店等的攝像頭ID套餐,價格在一百到六百元不等,有些“精品”ID被炒至上千元。

有代理稱,為使利益最大化,會將同一個ID轉賣給多人;而監控視頻中的裸露、色情情節則會被錄成視頻,打包發布在群聊或網站中,付費才能看。

澎湃新聞調查發現,破解和安裝攝像頭成本低,ID和相關視頻售價高,刺激著不少買家轉變為代理。裁判文書顯示,有作案團伙在賓館安裝偷拍攝像頭,此后層層轉售,發展下線超過300人。

屢禁不止的黑產背后,存在著監管和追責難問題。有致力于網絡安全的專業人士表示,網絡攝像頭的“弱口令”導致破解的門檻低,以至在互聯網空間“不設防”。且因技術和歷史原因,廠家在自查、召回和追責方面均有難度。

另有專業人士分析,偷拍產業鏈行為本身具有靈活性和隱蔽性,相關行為的定性和法律適用問題也時常困擾著辦案人員;而從受害者角度來說,由于心理上的恐慌和時間、金錢耗費大,并不一定都能配合取證或堅持追責。

廁所、臥室、手術臺都可能被實時偷窺

“都是有裸體的臺才會拿出來賣。喜歡偷窺的來。”1月19日,有賣家在推特上這樣為自己售賣的攝像頭ID打廣告。

賣家發來的攝影頭實時監控套餐。

賣家發來的攝影頭實時監控套餐。澎湃新聞記者以買家身份向該賣家咨詢,對方稱,因微信賬號會被封,現在他只能通過推特和電報群聊引流。他稱,花280元到480元可購買對應的“套餐”,通過對應的設備ID,用戶便能實時監控他人臥室、廁所、按摩店、女更衣室、學校女宿舍、婦科檢查科室、情趣酒店、民宿等場所,觀看軟件包括云視通、綠房子、樂橙、螢石云、360監控。

除了一對一的售賣,還有賣家建立了專門用于交易的群聊和網站。

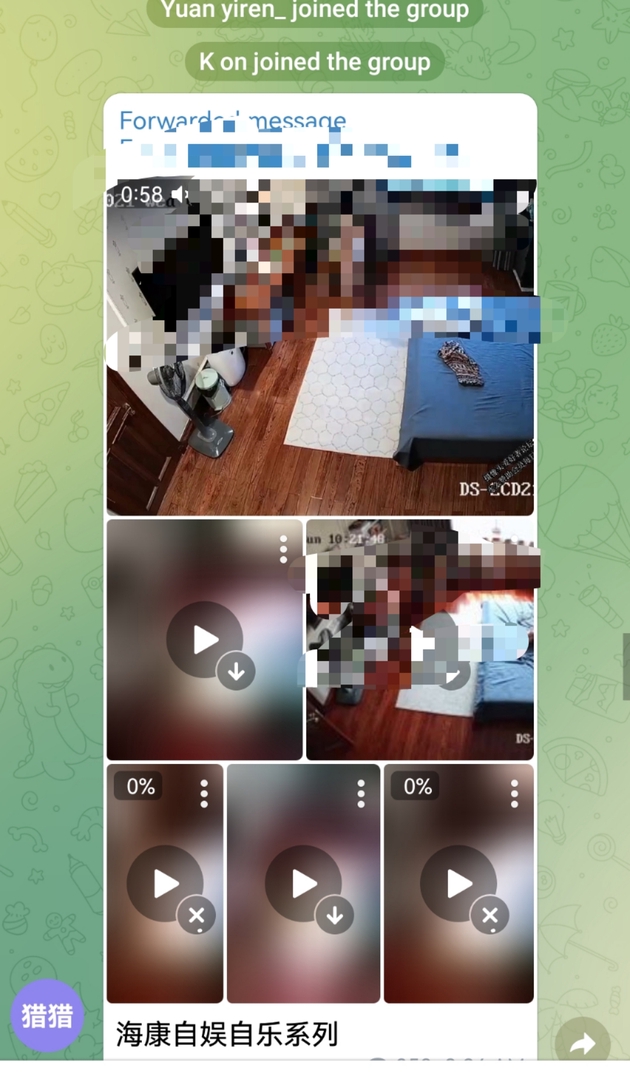

賣家或群主發布的監控視頻錄播。

賣家或群主發布的監控視頻錄播。在加密聊天軟件Telegram上,記者加入了一個群成員超過8000人的群聊,發現成員均為禁言狀態,群主會分享通過攝像頭錄制的色情視頻,如想看更多刺激畫面,則要交錢“贊助”。

群主稱,該群的監控視頻源自自行安裝的偷拍攝像頭。“就是正常的網上賣的家庭攝像頭。”該群主稱,安裝者將攝像頭安裝到酒店隱蔽的位置,通過官方軟件可以觀看實時監控和云回放。

該群主稱,每個公司攝像頭軟件使用方式不一樣,以前主流的可用來偷拍的是360攝像頭,目前主流的是螢石云、樂橙、TP-LINK安防,這三個軟件在應用市場都能下載。

賣家演示如何實時觀看監控視頻(00:25)

“一般情況,你們接觸到真實賣臺的人都是代理,攝像頭安裝者本人是不會出來賣臺的,機主發貨、代理賣貨,所以這價格不可能太便宜,再加上風險成本,如果不賺錢,誰愿意賣這個?”該群主稱。

另一個群成員超過3000人的視頻分享群中,群主稱,想看更多監控視頻需要在網站購買邀請碼、注冊會員并選擇“贊助”時長,再發送郵件到特定郵箱,再接收每日整理好在線觀看地址。

除了在境外平臺推廣售賣監控視頻的情況外,疑還有部分賣家活躍在QQ上。

澎湃新聞查詢發現,QQ上有多個名為“云視螢石云賓館監控”“云視家庭破解ID”的群聊,已無法加入,但根據群聊介紹可關聯到相關的客服人員或者QQ號,對方均表示可以售賣攝像頭ID或者錄播視頻,且稱可出售針孔設備。

部分賣家仍在qq中招攬生意。

部分賣家仍在qq中招攬生意。被輕易破解的攝像頭弱口令漏洞

除了私自安裝攝像頭偷拍,賣家還會通過軟件破解他人攝像頭觀看權限,這種方式成本更低。

“如果單純買監控自己看,買云就行了,如果想和我一樣賣臺,就得買掃臺軟件(即破解軟件)。”代理小周對記者說。

賣家發來的攝像頭破解軟件

賣家發來的攝像頭破解軟件小周稱,610元可以買到“掃臺”套餐,包含銷售渠道和運營教程。

“掃臺軟件能破解監控攝像頭,發現有‘精品’、有看點的話,就留著ID售賣。”小周聲稱,賣臺(ID)是一本萬利的生意,不需要花費太多時間,可以當作兼職來做。賣掉一個ID不等于失去它的權限,仍能將它無限次轉賣給別人。

小周展示他的轉賬記錄稱,1月17日有多人向其轉賬,總金額超過1000元;他展示的聊天記錄顯示,他還向其他賣家提供了監控視頻的賬號和密碼。

另一名賣家小洪自稱,他是“最上面的人”,其他代理都是他教的。

澎湃新聞發現,小洪出售的云視通“掃臺軟件”中,包含掃描器、弱口令檢查工具等一系列工具包的下載鏈接。小洪稱,通過安裝這些文件,可以掃描并破解攝像頭的弱口令,得到ID結果。

小洪發布的一段操作視頻顯示,在云視通APP輸入對應設備ID并點擊連接,界面立即出現數十個家庭、賓館內的實時監控,再點開另一個設備ID,顯示出婦科手術室的實時監控。

為何所謂的“掃臺軟件”可以輕易破解他人攝像頭?長期致力于網絡安全的專業人士、網絡尖刀創始人曲子龍認為,這與互聯網剛起步時期的生態有關。

曲子龍向澎湃新聞解釋,早期廠商為了方便顧客,便在攝像頭出廠時設置了初始密碼,例如“66666666”、“88888888”。但很多顧客對密碼重新設置概念不強,這導致弱口令的存在。而且只要知道攝像頭品牌,網上可查詢到數初始密碼,便可破解攝像頭,這也是當前大部分攝像頭通過破解密碼而被他人操控的原因。

“破解的門檻低。”曲子龍稱。

他表示,公共場所的攝像頭被破解,原理跟家庭攝像頭被破解原理一樣,大概有三種方式:第一種是通過攻擊監控機的電腦進行破解,第二種針對新一代的聯網攝像頭,大部分是通過匹配攝像頭出廠默認的密碼、弱口令的方式被破解。

“第三種就是嗅探廠家調試后門或通過特定漏洞進行破解,相比前兩種方式,這種攻擊在偷拍攝像頭產業并不常見,相對來說有一定的技術門檻。” 曲子龍說。

畸形癖好和窺私欲下的瘋狂黑產

曲子龍稱,目前的攝像頭破解生意,一種方式是將攝像頭接到指定賬戶后售賣權限,買方實時觀看;另一種方式是直接錄制特定畫面后售賣。

澎湃新聞梳理多份裁判文書發現,從利用軟件破解攝像頭或私自安裝偷拍攝像頭,到拍攝性愛或裸露視頻,再到售賣和發展下線,是攝像頭偷拍黑產的重要環節。

中國裁判文書網2018年公開的一份判決書顯示,2017年7月初,河北男子王某帥利用軟件破解他人家庭攝像頭的IP賬號和密碼信息,侵入并控制了30余臺家庭攝像頭的信息系統。

王某帥還在網絡上組建了5個QQ群,將破解教程和ID打包,以每包88元的價格出售給他人。法院認為,王某帥構成提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪,非法控制計算機信息系統罪,販賣淫穢物品牟利罪。

澎湃新聞此前報道,2020年2月公開的一份山東省濟寧中院刑事裁定書顯示,趙某等人以非法牟利為目的,分別或結伙在國內超9個城市的賓館房間內私自安裝360攝像頭,拍攝入住客人性愛的淫穢實時視頻,并通過網絡將觀看上述淫穢視頻的“邀請碼”銷售給沈某、崔某等十余人,上述人員加價后再通過網絡相互轉賣或販賣給他人牟利。

趙某等4人通過QQ等軟件推廣并發展了超300名下線,一個邀請碼最高能賣至600元以上,每個攝像頭最多可生成100個邀請碼,供百人同時在線觀看,不少代理在一兩月內便獲利數萬元。

在低成本高利潤的黑產背后,是畸形的偷窺欲望作祟。

澎湃新聞在上述群聊內添加的掃臺軟件買家小林說,他加入了很多偷拍群聊,里面有很重口味的內容。他自稱“好這一口”。在發現掃臺軟件無法使用后,他舉報了群主的支付寶賬號。

“部分群體的心理畸形和特殊癖好,使得某些特定視頻變得更值錢了。”曲子龍說,攝像頭破解已形成垂直黑產,從傳統的個人破解窺探隱私,轉變成了純商業化的非法買賣、建立在侵犯個人隱私基礎上的商業化運營。

追責和監管存在的困境

近年來,相關部門加大力度打擊整治偷拍黑產亂象。

如,2021年5月以來,中央網信辦會同工業和信息化部、公安部、市場監管總局深入推進攝像頭偷窺等黑產集中治理工作。中央網信辦指導各地網信辦督促各類平臺清理相關違規有害信息2.2萬余條,處置平臺賬號4000余個、群組132個,下架違規產品1600余件。對存在隱私視頻信息泄露隱患的14家視頻監控APP廠商進行了約談,并督促其完成整改。

但偷拍和偷窺黑產仍沒有被根除。

“打擊偷拍產業鏈最難的是這個行為本身具有靈活性和隱蔽性。嫌疑人可以在任何時間、地點從事設備改裝、偷拍偷錄活動,真的是讓人防不勝防。”不久前,江蘇省常州市公安局武進分局網安大隊副中隊長陸葉濤在接受央視網采訪時說。此外,嫌疑人到案后其使用的設備器材能否順利查獲并收繳,收繳后能否認定為竊聽竊照專用器材,非法獲取、非法控制的攝像頭賬號等電子證據該如何固定,偷拍偷錄具體涉及的行為該如何定性和法律適用等問題,都在困擾著辦案民警。

從受害者角度來說,維權也并非易事。

中國政法大學刑事司法學院副教授接受央視網采訪時表示,很多受害人基于隱私保護的顧慮或者其他原因,可能在配合取證方面也有一定的阻礙,被偷拍的時間和地點就難以形成一個完整的證據鏈。

曾被房東偷拍的山西女孩琳琳(化名)告訴澎湃新聞,房東掌握了不少自己在出租屋的私密視頻,她曾猶豫是否要曝光。在房東被刑拘后,她仍時常感到恐慌,她總覺得正常生活受到影響,對后續追責也感到不自信。

小唐入住的賓館內兩次發現針孔攝像頭。

小唐入住的賓館內兩次發現針孔攝像頭。曾于2021年10月入住湖南郴州一家賓館的女子小唐,在賓館內部發現針孔攝像頭,換房后又發現針孔攝像頭。她于是報警。

2022年1月21日,小唐告訴澎湃新聞,警方近日已抓到偷拍者,并移送起訴。但涉事賓館從未聯系過她,追究民事責任也較為困難。“法律上對這種事情賠償也不多,而且我不是當地人,(追責)還得請律師和去當地,實在沒時間去做這些事情。”她說。

對攝像頭廠商的監管及其自我監管也存在難點。

曲子龍說,首先,因技術原因,商家自查并不一定能發現攝像頭被破解。其次,賬號、密碼的登錄方式缺少多因子的風控。最后,第一代攝像頭具有“非聯網、非云端”的特點。“有可能一個小型公司倒閉了,但它此前售賣的攝像頭還在市面上被使用。廠商無法進行監管,考慮到安裝、拆除的成本,也不太可能將攝像頭召回。”

曲子龍強調,很難從法律上界定攝像頭廠家的責任,在《數據安全法》等法規頒布之前,買賣攝像頭的雙方只屬于買賣合同關系,現在無法用法律去追究歷史責任。

“比如我5年前向你買了一個攝像頭,我們倆之間存在商品的‘三包條款’,也就是你要保證攝像頭可用,而且不是壞的。你(賣方)需完整向買方提供質保服務,但并不包含不泄露隱私、不可以被黑客破解、遵守隱私保護相關法規等。”曲子龍稱,以前對攝像頭的產品設計并無關于不泄露隱私等要求,因此,(當時的)企業很難有動力去按照這個規格提升產品的成本。

曲子龍建議,無論是攝像頭、社交賬號、網站賬單,理論上都應該定期更換密碼,尤其是常用的和錢財、隱私相關的賬號。對于不用的賬號或者功能,應該直接把它注銷掉,或者把功能關閉掉。

“掌”握科技鮮聞 (微信搜索techsina或掃描左側二維碼關注)