意見領袖丨邵宇(東方證券首席經濟學家)陳達飛

經濟增長核算一般是宏觀經濟學的“第一課”。比較而言,經濟學家們在該領域形成的共識比其他領域更多——創新是長期經濟增長的主要來源。那么接下來的問題就是:創新具體貢獻了多少?

GDP恒等于總人口乘以人均GDP,或勞動數量乘以勞動生產率,還可以從生產函數的角度將其拆分為TFP、勞動和投資三個來源。人均GDP的增長只能通過勞動生產率(labor productivity,LP)的增長來實現。GDP增長率可被拆解為勞動力增長率、投資增長率和TFP增長率三者之和,后兩者之和為LP增長率。

TFP和LP都是衡量生產率(productivity)的常用指標,后者的范圍更廣,增長率一般高于前者,兩者的差異主要來自于資本深化(capital deepening)。資本的供給取決于資本邊際生產率和融資成本的對比,還受到債務杠桿的壓制和資金可得性的約束。所以,只有TFP才是生產率和人均GDP增長不竭的源泉。創新(及其它未能量化的因素,如基礎設施、人力資本等)對經濟增長的定量影響就集中體現在TFP上——標準回歸模型中的“索洛殘差”。

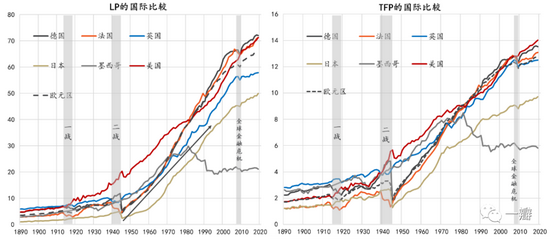

索洛開創了經濟增長核算方法,發現資本只能解釋美國20世紀上半葉人均GDP(每小時人工總產出)增長的12.5%,余下的87.5%歸功于TFP(或創新)。此后,經濟學家們進行了大量的實證分析,不斷提高數據的準確性和方法的科學性,在經濟增長的來源上已經取得了共識:生產率的增長以及創新是人均GDP長期增長的最主要的來源,20世紀90年代初以來測算的貢獻率大致分布在40%-60%之間。二戰前后西方主要經濟體的人均GDP的走勢和生產率的走勢整體上是一致的,二戰之后的斜率明顯高于之前(圖1)。

圖1:生產率的國際比較(1890-2020)

數據來源:longterm productivitydatabase,筆者繪制。

說明:“歐元區”包括:德國、法國、意大利、西班牙、荷蘭和芬蘭(下同)。

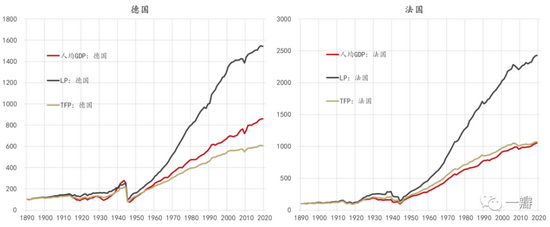

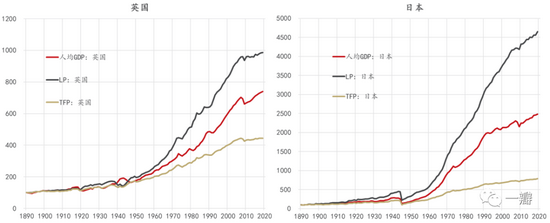

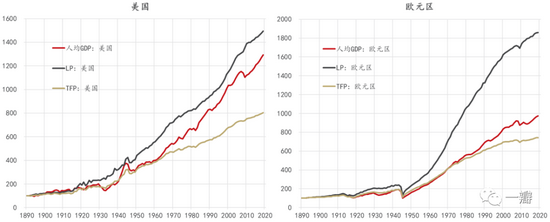

第二次工業革命以來,不同國家人均GDP、LP和TFP的累積增長不盡相同(圖2)。以二戰為分界,此前的趨勢較為同步,此后出現了分岔。三者周期(或波動)上則沒有這樣分明的階段性特征,漲跌的時間分布和幅度較為一致。可以更清晰地確認,二戰后的非凡的經濟增長主要是由生產率的大幅提升帶來的。

近130年來,LP累積增長的排名為:日本(47倍)、法國(24倍)、德國(15倍)、美國(15倍)和英國(10倍);TFP累積增長的排名為:法國(11倍)、美國(8倍)、日本(7.8倍)、德國(6倍)和英國(4倍);人均GDP累積增長的排名為:日本(25倍)、美國(13倍)、法國(11倍)、德國(9倍)和英國(7倍);20世紀60年代以前,所有國家人均GDP與TFP的增長軌跡都高度重疊,法國則一直持續至今,歐元區作為一個整體一直持續到20世紀80年代中期。曲線之間的分岔主要體現為LP和TFP的分岔,而人均GDP作為結果則居于中間位置。從標準增長核算出發可知,LP和人均GDP漲幅高于TFP的可歸因于資本深化或人力資本的提升(菲爾普斯,2021,p.57)。此外,增長核算方法本身也存在缺陷,結果可能因為計量方法或數據口徑而不同。

圖2:人均GDP、LP和TFP走勢的國際比較(1890年=100)

數據來源:longterm productivity database,筆者繪制。

理論上,可以將勞動與資本兩種生產要素的質量從LP中分離出來,進而核算創新對增長的實際影響。Bergeau et al.(2016)選取17個OECD國家為樣本,以1890-2013年為考察期,以勞動年齡力人口的受教育年限衡量勞動的質量,以資本物品的使用年限衡量資本的質量,發現二者對經濟增長的貢獻都是顯著的,但勞動質量的貢獻率顯著資本質量。整體而言,除日本以外的16個OECD大國中,勞動和資本質量要素對勞動生產率的貢獻率合計低于50%。

創新會降低單位物質資本的價格,提高資本的邊際產出和勞動生產率。勞動節約型技術進步會提高資本有機構成,推動資本深化,但不一定都體現在TFP上。面對20世紀80年代開啟的ICT革命,索洛在1987年說到:“信息技術產業無處不在,而它對生產率(TFP意義上)的推動作用卻微乎其微”——“索洛悖論”。直到20世紀90年代以后,英國和美國的TFP數據中才有溫和加速的跡象。

一個令人不安的事實是,TFP增速自20世紀70年代以來顯著放緩,ICT革命只帶來了溫和的復蘇,勢能顯著弱于三四十年代或五六十年代。兩個常見的解釋是:

(1)每次科技革命中代表性通用技術的數量和性質不同,應用范圍及其所帶動的投資規模都有區別。“雖然第三次工業革命(ICT革命)是革命性的,但與改變一切的第二次工業革命相比,它的影響只在人們活動的有限范圍內被感受到,有些個人消費支出類別幾乎感受不到ICT革命的影響,包括購買在家消費的視頻和外出就餐、服裝和鞋子、汽車和讓汽車移動的燃油、家具、家具用品和電器。”(戈登,2018,p.554)從1987-2015年美國分行業的TFP累計增長的情況來看,IT行業漲幅達13倍,但通信、金融、能源、零售行業僅為2-3倍,可見IT革命的“能量圈”是有限的(博吉洛夫,2021a)。筆者認為,在數字化、智能化和萬物互聯的趨勢下,數據成為新的生產要素已經取得共識,ICT革命的影響可能會有所顯現。

(2)二戰結束后至70年代,西方主要國家(尤其是歐陸國家和日本)經濟的高增長主要是由于美國技術的外溢驅動的,經過30多年的追趕,模仿的空間顯著收窄,“追趕紅利”漸行漸遠。實證證據也表明,TFP前沿距離(各國TFP與世界最高水平的TFP之差)與TFP增長率呈正相關關系(菲爾普斯,2021,p.62)。

世界經濟能否重新回到二戰后的“黃金時代”,關鍵問題是:“未來能夠(出現)媲美過去的偉大發明嗎?”“媲美”的標準就是度量創新和技術變革影響的標準經濟指標——TFP增長率。對此,技術樂觀主義者與悲觀主義者各執己見。答案或許還要等到10年后、20年后甚至更久才能揭曉。

或許并非IT創新不夠偉大,而是它改造傳統產業的能力受制約。創新對傳統產業的改造能力,除了受技術自身屬性影響之外,還依賴于傳統部門的市場結構、體制機制變革和政策導向等。僅依賴市場的自發秩序,經濟結構很可能會出現所謂的“鮑莫爾病”(Baumol‘s disease)——進步部門的效率越高,停滯部門的相對成本及其在產出中的份額也越高。某種意義上,國民經濟中制造業占比的下滑和服務業占比的提升就是一種“鮑莫爾病”。這與居民消費價格中服務(如教育、醫療等)價格的上升和工業制成品價格的下降相對應。

“鮑莫爾病”的原意是從相對成本的角度來說的,還可從相對價格的角度重新闡述。從成本加成的價格形成機制上而言,這兩者是等價的。假設進步部門是高度競爭的,停滯部門是壟斷(或寡頭壟斷)的。進步部門的“常規化創新”(鮑莫爾,2017)和效率的提升會壓抑產品價格,導致收入、利潤和勞動者報酬持續下降。停滯部門反而可以利用高定價能力獲取高利潤和高勞動報酬。從而出現勞動力從進步部門向停滯部門轉移的現象。進步部門相對價格的下降和人才的流失會進一步導致創新動能的衰竭。這一惡性循環要等到進步部門的創新率下降到與停滯部門相等時才會結束(博吉洛夫,2021a)。這意味著,停滯部門決定了創新和生產率的均衡水平。本質上,這也是一種非完全競爭導致的“劣幣驅逐良幣”現象。

“鮑莫爾病”和“博吉洛夫循環”并不是普遍現象。動態來說,進步部門與停滯部門會隨著創新不斷迭代——當下的傳統部門是過去的進步部門,當下的進步部門未來也會變為傳統部門。當進步部門獲得了定價權,收入、利潤和勞動報酬的流向可能會出現反轉。工資理論認為,勞動報酬等于勞動的邊際產出價值。只要生產率的提高幅度大于產品價格的下降幅度,勞動報酬就會隨著效率同步上升。這與實證數據是相符的。工資行業分布的全球性特征事實是,制造業工資整體上高于服務業,這符合制造業生產率相對較高的特征。其中,IT行業的工資在制造業當中又處于上游,這與IT行業的高生產率也匹配。

這一匹配現象還體現在區域上,無論是在一國內部,還是在不同國家之間,在創新和新經濟活力高的國家或區域,高收入人群的分布往往也比較集中,如美國的硅谷、印度的班加羅爾和中國的長三角、珠三角等。道理很容易理解,創新本就是獲取市場勢力和定價權的有效途徑,而傳統部門常常利用在位優勢排斥創新者,以維護定價權和市場份額。歷史經驗表明,排斥創新獲得的優勢是暫時的。“(創新)這種競爭沖擊的并不是現存企業的盈利空間和產出能力,而是它們的基礎和生命。”(熊彼特,1947,p.84)

2021年9月26日,劉鶴副總理在烏鎮世界互聯網大會上稱,要“保護公平競爭和推動創新,合理界定數字產權,克服‘鮑莫爾病’和‘數字鴻溝’,實現包容性增長”。正在推行的針對互聯網平臺的反壟斷政策,正是為了防止出現“鮑莫爾病”,有助于求變的傳統產業更快速地擁抱互聯網。與此同時,反壟斷也不能僅停留在互聯網等出經濟部門,應該有選擇性地、漸進地推廣到傳統部門,引入競爭機制,打破“博吉洛夫循環”。只有當創新成為定價權的最有效途徑時,企業家們對創新才會趨之若鶩。

企業家精神和資源在生產性和非生產性(尋租)行為之間進行配置的方式,關鍵在于制度設計。“如果制度安排不巧將更多的報酬基于了大膽的尋租活動,或破壞性活動……而將較少的報酬給予了生產性的創新活動,我們可以預料一個經濟中的企業家資源將被配置在更具生產性的事業之外。”(鮑莫爾,2016)企業家并不天然具有創新職能,而是市場競爭迫使其創新。在壟斷或鼓勵尋租的市場環境下,企業家的創新很可能是非生產性的。

區分創新和創新的外部性(或外溢)是有價值的。一般認為,后者對現代經濟增長和人民生活水平的提高的貢獻更大。標準理論認為,有正外部性商品的供給與正外部性的大小負相關,即正外部性越大的商品,其供給越可能低于帕累托最優水平。換句話說,只有當正外部性為零,創的供給才是最優的。這意味著,創新正外部性的福利貢獻與創新供給不足導致的福利損失之間存在一種替代關系。基于此,標準理論認為,應該充分保護創新者的權利,將這種外部性降到最小,或者將其內部化。但從全社會福利的角度看,如果外部性的收益足夠大,那么很可能存在一個合理的“外溢比例”(社會收益/所有者收益)區間符合帕累托規則。鮑莫爾在《創新:經濟增長的奇跡》一書中從理論和歷史兩個方面對此進行了論證,認為創新的外溢比率約為80%,也相當于GDP的50%(Wolf E.,1997)。創新的外部性不僅有總量含義,也有分配意義。極端情形下,如果外部性為零,今天的世界將是極端不平等的,大多數人的生活水平可能與工業革命前后并無兩樣。

沒有確鑿的證據表明,這種正外部性阻礙了創新。舉例而言,與美國的專利法相比,日本的專利法對發明者提供的保護比較少,這增加了日本創新的外溢,但這并有影響日本成為最具創新力的國家之一,其研發投入和專利申請數量均排在世界前列。這并不是說創新的外部性和保護創新者權益的問題無足輕重,而是應該具體問題具體分析。最典型的案例是特斯拉,在馬斯克公開特斯拉的技術專利之后,全球電動車生產商的技術能力和電動車的市場滲透率都顯著提升,而特斯拉卻成了最大的受益者,成為全球最大市值的汽車品牌。再比如微軟的辦公軟件,雖然盜版的盛行侵害了其商業利益,但這卻幫助微軟確立了壟斷地位,將潛在競爭者排除在市場之外。

傳統觀念認為,創新的所有者會充分利用專利法和保密等手段獨占技術信息,防止技術外溢。這正是專利法的初衷。但是,競爭和對利潤的追求迫使企業走向對立面:自愿地傳播技術,甚至包括競爭對手(鮑莫爾,2016,第6、7章)。首先,通過收取專利費,創新本身就成了“一種卓爾不凡的產品”,一個鮮明的例子是,存在一類企業,專門從事創新和技術許可交易;其次,創新領域的競爭日趨激烈,技術更新換代的速度不斷提升,建立穩定的“技術分享聯盟”可內部化技術的外部性,獲取一定的壟斷優勢,提高成員的收益。非成員企業因此被置于不利境地,博弈的理性選擇是成為聯盟的一員。所以,技術轉移也是市場的自發秩序,尤其是當技術是互補而非替代關系的時候。本質上,這就是“公地的悲劇”問題。

原文首發澎湃

(本文作者介紹:東方證券首席經濟學家)

責任編輯:李琳琳

新浪財經意見領袖專欄文章均為作者個人觀點,不代表新浪財經的立場和觀點。

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。