文/意見領袖專欄作家 管清友

雙循環

1

為什么要提雙循環?

今天活動的主題是“特區40年”,我是70年代末出生的人,我們這一代人現在大概40歲出頭,正好和改革開放同行。

我們這代人挺幸運,因為這40年,正好是中國發展最快、經濟最繁榮的40年,我們這代人基本上沒遇到什么苦難。所以,無論從專業研究還是翻看歷史的角度,我是真誠地感謝改革開放。

大約在2011年、2012年期間,我們研究全球化得出了一個初步推演的結論:全球化可能會發生逆轉。此前一輪全球化,很多人是把它從“1991年蘇聯解體,蘇東社會主義陣營崩塌,再到全球市場開始統一”算起的。

中國加入WTO(世界貿易組織)后,中國學者在深入研究全球化時,已經發現:全球化的繁榮景象可能會逆轉。其中重要的原因,就是來自于國家內部產業結構,以及社會階層的分化。

今天,不幸言中——現在看來全球化的逆轉,特別是大國之間的關系變化,已經開始了。

我們處在一個很重要的歷史轉折點上。

先從“雙循環”開始說起,“雙循環”是今年說得最多的一個詞,中國領導人在5月份正式提出了這樣的一個新判斷,在5月23號對“雙循環”進行了相對明確的界定:要將滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點。

特別提出了要形成“以國內大循環為主體,國際國內雙循環相互促進”的新發展格局。

這個格局的形成,對比過去40年的改革開放以來的發展格局的描述是一個國際大循環的邏輯。

而國際區域布局,是一個梯度轉移。

中國領導人在2020年這個重要的時間節點提出“雙循環”,有特定的含義。無論我們如何去強調“內、外雙循環”,并不是所謂的“閉關鎖國”。

但是我們也要清楚,國際大門確實越關越小了,它和過去40年面臨的開放的環境相比,確實有了重大的變化。同時,國內面臨的挑戰也多了,既包括疫情的沖擊,還有經濟減速。

我們曾經做過一個測算,發展中國家在經歷了20-30年,有的甚至30多年的高速增長之后,一般都會經歷一個減速期,這個減速期大概平均20年。

所以,中國的減速期從2009年開始算起,到現在大概10年時間,算下來還要經歷10年的時間。

這就是我們面臨外部環境的變化,所謂“百年變局”。同時,面對短期的疫情沖擊,中長期的經濟減速,企業層面,要產業升級,提升附加值;政府層面,要轉變發展方式,都是其中應有之意。

2

“修昔底德”陷阱與政治強人時代

未來十年面臨的內、外壓力仍然比較大,中國企業界要在中國的內、外壓力之下,實現驚險的一躍。

從外部環境來看,我們拉長一點歷史的視角。中國確實處在重要的時間節點上,未來中國與美國之間的關系會走向何方,美國對華政策的改變到底對中國的現代化進程有多大影響,我們很難得出確定的判斷。

但是翻看過去的歷史,很多事情有必然性,也有相當大的偶然性。過去100多年里面,有很多重大的事件節點,仔細去研究事件本身會發現有很多偶發因素。

無論是甲午戰爭還是辛亥革命、日本全面侵華、小平同志南方談話,這些事件的偶發因素非常多,這提示了我們在今天的“百年變局”的背景下,特別是處理中美關系問題上,既取決于外界,也取決于我們自身。

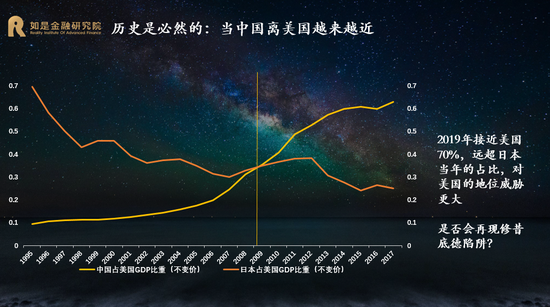

經濟數據上拉長時間周期看,從經濟總量占比的變化看,中美關系發生質變是在中國經濟總量占到美國三分之二的時候。

當年美國和日本之間關系變化,大概也是處在這么一個狀態。這可能在一定程度上支持了一部分人的判斷,即中國崛起會出現所謂“修昔底德”陷阱(指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國,而現存大國也必然會回應這種威脅,這樣戰爭變得不可避免)。

無論從國際政治專家說的安全維度,還是經濟專家說的全球經濟失衡,或是全球化運轉的角度,似乎都說明了中美博弈難以避免。

2016年特朗普當選美國總統,無論是特朗普還是其他“朗普”,中美的關系已到了一個質變的階段,我們要認清當前的形勢。

同時我們也看到,現在全球處在“政治強人時代”。

關于“政治強人時代”,我沒有清晰的界定,或者也很難界定。我們觀察世界的大型經濟體或者大國,都是屬于“強勢人物執政”階段。

強勢人物執政和以往“講規則、講規矩”的領導人不太一樣。就像美國,特朗普總統可以隨意發一條推特“吐槽”。

大國博弈在未來5-10年里還會有很多交集。

比如俄羅斯,普京希望俄羅斯在2024年成為全球前五大經濟體。如果按照匯率計算,俄羅斯是沒有任何可能性的。但俄羅斯專家已經解釋:2020年將成為全球第五大經濟體,但維持該地位不會容易。

按購買力平價計算,2017年底中國GDP已經超過美國,所以俄羅斯也是充滿了雄心壯志。普京基本兌現了對俄羅斯選民的承諾,用20年還一個新的俄羅斯。他用了20年的時間,把俄羅斯的經濟總量打造成跟廣東省差不多的水平。

3

國內經濟發展5個趨勢

從國內形勢來看,疫情加速了這些趨勢,但是,沒有疫情這些趨勢也在發生。

第一個趨勢,移動互聯網化。

移動互聯網加速了人類的分層,分層可能來自于價值觀,可能來自于地域,可能來自于收入水平。移動互聯網導致社會治理出現了一個難題:全世界有共同觀點的人,可以很快地聯合起來。

從企業家看,我們要抓住商機;從政治家的層面來看,我們要抓住社會的難題,所謂“廣場政治”(緣于西方文明的源頭希臘城邦時代,廣場是為市民爭取權利和議政的最佳空間),可能會成為一種常態。

第二個趨勢,人口老齡化。

人口老齡化不僅僅指經濟學家探討的勞動力紅利的消退,因為沒有了勞動力紅利,還有工程師紅利。

人口老齡化的主要趨勢是在新中國成立以后第二波生育高峰期,大概60年代中后期至70年代前期出生的人口,在未來五到十年整體步入老齡化,大概有2.94億至3億人口要整體步入老齡化。

“老齡化”對經濟系統的沖擊是不可逆的,而且結果不可預測。由于“老齡化”的趨勢,要害不在于它是不是會發生,而在于我們有沒有做好準備。

第三個趨勢,地產行業發展的邏輯發生了變化,而地產行業涉及到幾十個行業。

簡而言之,地產行業從過去20年,特別是過去10年,從金融業的發展邏輯,轉變到了制造業的發展邏輯,這種邏輯的轉化影響到的行業非常多。

第四個趨勢,貧富或財富差距拉大。

美國爆發占領華爾街運動,特朗普當選總統,以及中國資產價格的上升,會成為一個全球性難題。這個難題很難用傳統的一次分配、二次分配的財政手段解決,沒有特別好或者說似乎很難找到和平解決的辦法。

特別是在全球經歷了長達十幾年的量化寬松以后,財富差距幾乎是不可逆的。我個人不同意美聯儲現任鮑威爾主席說的:美國的財富差距和財政政策沒有關系。我認為當然有關系,因為寬松政策天生有利于富人。

第五個趨勢,與美國、日本相比,中國的宏觀管理政策的邏輯也發生了很大的變化。

我認為中國貨幣當局的貨幣政策操作方式發生了根本性的變化。如果日本、歐洲的中小銀行是“有心無力”,希望通過寬松政策刺激經濟,卻發現空間越來越小,發揮的作用也越來越小。

中國的貨幣當局是“有力無心”——我們是有這個能力的,但是不想這么干。

為什么?

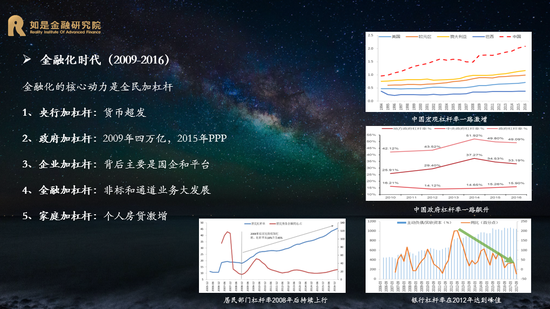

因為我們在過去十幾年里面經歷過三輪大寬松,分別是2009年、2012年、2014年——2009年是4萬億,2012年是GDP保7.5%,2014年是GDP保7%。

這三輪大寬松解決了很多問題,但是也造成了非常嚴重的問題。結果就是中國各個社會階層的財富差距以不可遏制的趨勢在拉大,而且不可逆,造成了社會內生性的沖突。

中國經濟像日本30年代的運行狀態略多,官方的說法叫“經濟步入中低速增長、新常態”。

4

新常態下的雙循環

我認為2017年我們進入到了“收縮型經濟新常態”,它有5個特點:

第一,投資方面“泡沫”的錢很難賺了,賺快錢很難了;

第二,收入增長變得極其艱難,一些特定的社會群體實際收入水平是下降的;

第三,大家在生活工作上會變得越來越簡潔,因為現在是從“泡沫化”到“擠泡沫”的過程;

第四,從企業角度來講,除需要創新外,企業需要提供性價比高的產品和服務。這一點我主張向日本企業學習,比如優衣庫,特別在日本失去的30年中,優衣庫從普通企業到了世界級企業;

第五,大家培訓和學習的時間更多了。如果實現“雙循環”,重啟中國經濟增長的動力,非常重要的環節在于降低體制成本,提高運行效率。

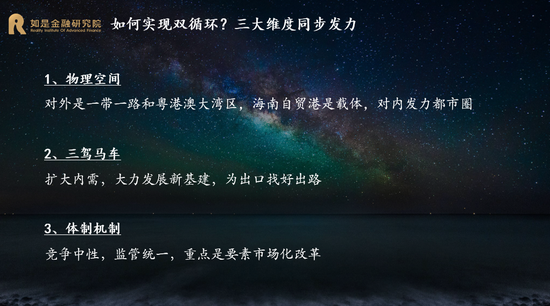

我自己從3個維度去理解雙循環:第一,物理空間;第二,動力機制;第三,體制機制改革。

從物理空間來講,無論是“一帶一路”還是“粵港澳大灣區”,都將成為我們拓展市場、深化市場的市場載體。特別是以“海南自由貿易港”建設為代表的新一輪的開放,是我們構建“雙循環,啟動國內大循環”的基礎。

從動力來講,重要的是啟動內需、統一市場,特別是統一市場。加入WTO之前,中國掀起過一輪學習WTO的貿易、金融、法律、消除地方保護主義等活動。在外部環境發生重變,啟動國內大循環,消除地方保護主義,在諸多方面能夠統一標準、提高效率、降低成本是下一步體制機制改革要做的事情。

從體制機制改革領域來講,競爭中性、監管統一,特別是要素市場化改革也是我們繞不過去的。其中涉及到土地、資本、勞動力、技術和數據。

新基建

1

深圳40年與大灣區的未來

我想聊一下深圳,每次去深圳都覺得特別提氣。深圳是標桿性城市,過了40年的發展,確實給中國其他城市樹立了一個樣板。在此,我們對深圳各個時期的建設者、領導者表示深深的敬意。

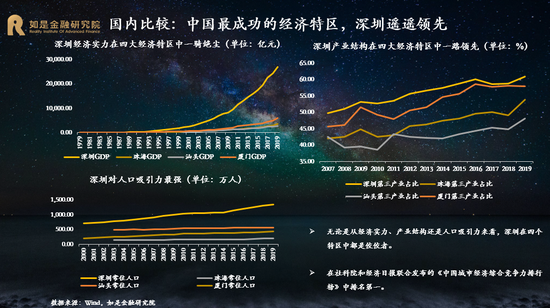

今年是深圳特區40周年,從指標來看,深圳處于遙遙領先的地步。深圳從一個小漁村到今天的成績,密碼是什么?

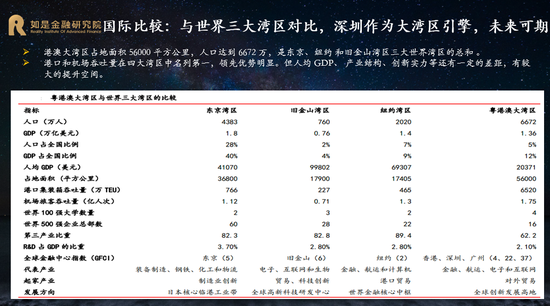

無論從規模總量還是結構來看,深圳都遙遙領先其他同時作為特區的四個城市。深圳對標的城市已經是國際上最先進的城市了,從世界來講,與三大灣區的定義,深圳還有非常大的可以發揮潛力的空間。

舉個例子,“粵港澳大灣區”從面積、人口來講比世界成熟的三大灣區(東京、紐約、舊金山)要大。

從港口和機場的吞吐量也可以看到,粵港澳大灣區的優勢很明顯。

但是從人均水平,特別是創新能力來講,我們確實和世界另外三大灣區還有很大的差距。這件事情從不同的維度印證了實現發展方式轉變、產業結構升級、后發式突圍創新的重要性。

從國際經驗來看,向大都市、大城市集中是一個趨勢。我的觀察結論是,現代城市發展的思路改變了80年代以來控制大城市規模,鼓勵發展小城市的思路。

現在的思路還是發展大城市,城市化仍然是一個大趨勢,特別是向大城市集中。而中國城市從城市分層來看,第一層級和第二層級的城市,承載的人口和產業是不夠的。

我們做過一個研究,中國至少需要8個第一層級城市,每個城市大概容納2000萬常住人口,總共承載約1.6億人。需要16個第二層級的城市,每個城市需要1000萬常住人口。

現在深圳是中國的一線城市,中國可能會有20多個城市有希望在未來10-20年內進入到一線城市圈——我們把它們稱之為新一線城市。廣州相對緊張一些,因為很多人提到一線城市不說“北上廣深”了,廣州比較著急。

有人說,廣州要加快發展速度,不然20年后會變成了環深圳城市。深圳還是中國一線城市和新一線城市的領跑者。

無論從全球定位和外部環境的變化、經濟任務和形勢的倒逼,還是深圳發展的潛力和動力,我認為“粵港澳大灣區”毫無疑問是未來中國發展的重要的發動機。

在新的技術條件下,數字化基建或者新基建可能是中國版的新一代信息高速公路建設的重要引擎,這是中國繼高鐵以后再度實現基礎設施升維的難得機會。就像從鄉間公路到高速公路,從高速公路到高鐵,每一輪基礎設施的升維都會帶來產業和區域功能的大洗牌,而在這個過程中,深圳有它的優勢。

我們梳理了涉及到七大行業共500家新基建公司,特別是華為、騰訊這樣的公司,為深圳領跑下一輪的新基建創造了條件。

2

四個“10年”,四代企業家

說一下企業家的機會,因為體制改革營造的好的營商環境是基礎。回顧過去40年,我們看到四個“10年”,形成了四代企業家。

我本人將1978年到1998這20年稱之為“市場化時代”,中國的企業家有兩個群體,“84派”和“92派”;

1999年到2008年我稱之為“工業化時代”,我們利用全球化的紅利、勞動力紅利,當然也利用了城鎮化、互聯網紅利。

中國第一代互聯網企業家也隨之崛起,特別是深圳的企業家。

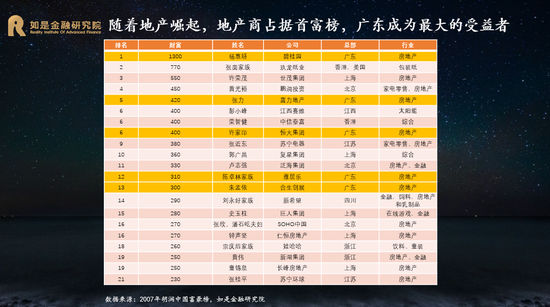

隨著互聯網和地產的崛起,如果說在2007年以前富豪榜排在前面的企業家是來自地產行業,到了后期互聯網企業開始崛起,互聯網企業家占據了富豪榜的前列。

2009年到2016年我稱之為“金融化時代”,這個時代的關鍵詞就是量化寬松的貨幣政策背景下,政府、企業、家庭都在加杠桿,可以說是一個全民加杠桿的時代。

這個過程中我們可以看到,在胡潤排行榜上的企業發生了重要的變化,地產和互聯網,或者地產、金融、互聯網都出現了很多富豪。

結語

那么,外部環境,未來是什么狀態?

我總結如下:

第一,中國基本實現了市場化改革1.0版本;

第二,房地產市場的邏輯發生了變化;

第三,無論從短期還是中長期來看,中國宏觀管理,特別是貨幣政策方面不大會再采取過去十幾年這三輪大寬松的方式,而可能采取一個相對比較克制,類似于疫情爆發后的操作方式。

這對地產、金融業的意義非常重大。意味著從2008年到2017年金融泡沫化時代的背景很難再出現了,金融化宣告結束了,很難再出現金融泡沫化了。

當然,從貨幣當局的主觀意圖來看,他們也想極力避免“泡沫化”。從廣深地區來看,廣深地區的企業家在每個時代都算是勇立潮頭。

我們希望深圳在可預見的未來繼續引領全國,并且能建成全球性的金融中心和科技中心。也可以說深圳在建立特區40年以后的新目標,而這兩個目標的實現仍然是要艱苦卓絕的努力。

希望再過若干年,如果深圳能夠在這兩個目標的建設上有所突破,我們還能夠有機會來一起探討,謝謝大家。

(本文作者介紹:如是金融研究院院長、首席經濟學家。)

責任編輯:張文

新浪財經意見領袖專欄文章均為作者個人觀點,不代表新浪財經的立場和觀點。

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。