“蝦米音樂”死亡:真實原因浮出水面

歡迎關注“創事記”的微信訂閱號:sinachuangshiji

文/古典典

來源: 鉛筆道(ID:pencilnews)

幾天前,蝦米音樂宣布將從2021年2月5日起關閉服務,這一消息在音樂圈和創投圈里都引起了不小的震動。

很多人可能都忘了上次用蝦米聽歌是什么時候,但它卻承載了不少人的青春記憶,也滿足了人們對一個優質音樂社區的想象。“對于一些人來說,蝦米是那個安放靈魂的角落,”一位音樂愛好者對鉛筆道說道。

曾經,蝦米是專業音樂的代名詞。無論是音樂發燒友還是入門者,都能找到自己的所愛。在告別信中,蝦米音樂的團隊強調,產品的每一次更新和迭代,都是為了回歸音樂本身。“但不可回避的是,我們在發展過程中曾錯失了一些關鍵機會。在音樂版權內容的獲取上,沒能很好地滿足用戶多元化的音樂需求,這也是我們最大的遺憾。”

經過采訪和調研,鉛筆道總結了蝦米走向“墜落”命運的原因,大約三個:

第一, 有氣質,不賺錢,始終找不到合適的盈利模式。

第二, 在版權大戰里節節敗退,沒有抓住資本的窗口期,徹底把戰場拱手讓人。

第三, 難以融入阿里的企業文化,從舞臺中心不斷后退,既輸了流量,也丟了氣質。

今年,這個成立13年的老牌音樂平臺將徹底告別了大眾,也讓聽著網絡小眾音樂成長起來的一代90后感慨“爺青結”。如今的音樂平臺版權大戰似乎已經大局已定,但不可否認,不管在哪個互聯網大廠的生態體系中,音樂平臺都是一個尷尬的存在,成本高,難盈利,用戶的付費意愿始終沒有得到預想中的水平。

也許真正適合在線音樂發展的模式還沒有出現。一位從業者就認為,“音樂平臺仍然需要一次技術革命,把音樂產品做到真正的零售化。這個價格不是0元,也不是12元(多數平臺的會員月費)。如果有一天誰摸索出了這個價格,那就是社會愿意付給音樂的價格。”

有氣質的平臺不賺錢

2007年,音樂發燒友王皓離開了工作四年的阿里,開始做一個音樂分享社區。次年,蝦米網上線。

那是音樂的數字化浪潮剛剛興起的年代。用戶告別了CD和磁帶,開始在網絡上尋找自己喜愛的音樂,而蝦米成了一群小眾音樂愛好者的天堂。

雷宇曾是一位唱作人,后來轉型在音樂版權服務領域創業。他回憶起自己青春期時酷愛R&B,但是在百度和酷我等音樂平臺搜索后只有一片空白,直到遇見了蝦米。“酷狗當時上線了在線K歌,讓你把家變成KTV;而蝦米在不斷細化它的標簽,讓你能檢索到各種各樣的獨立音樂人。這簡直是兩個世界。”

蝦米的氣質是獨特的。它最初的模式是P2P(Peer to Peer),用戶自行上傳音樂,編輯歌單,完善音樂人資料,在短時間內聚合了一個優質的愛好者社群;它的音樂推薦也沒有完全迎合大眾喜好,而是想讓聽歌的人發現更多。王皓曾對媒體表示,蝦米并不會向用戶推薦大眾熟知的歌手,而是會推薦大家并不了解的那10%。

用過蝦米的人都會肯定它的氣質。“我有一陣每天起床都會刷蝦米的每日推薦,總能發現一些令我驚喜的歌曲,”一位蝦米用戶對鉛筆道說道,有一段時間她身邊的重度音樂愛好者幾乎都在用蝦米。另一位“蝦友”灰灰,從高中開始就在蝦米聽搖滾和古風類音樂,并發現了很多獨立音樂人的小站。“蝦米有一種很認真地做音樂的感覺,而不是一味地追趕流行。”

蝦米的氣質也吸引了資本。資料顯示,2008年1月和2010年6月,蝦米音樂完成了兩輪融資。

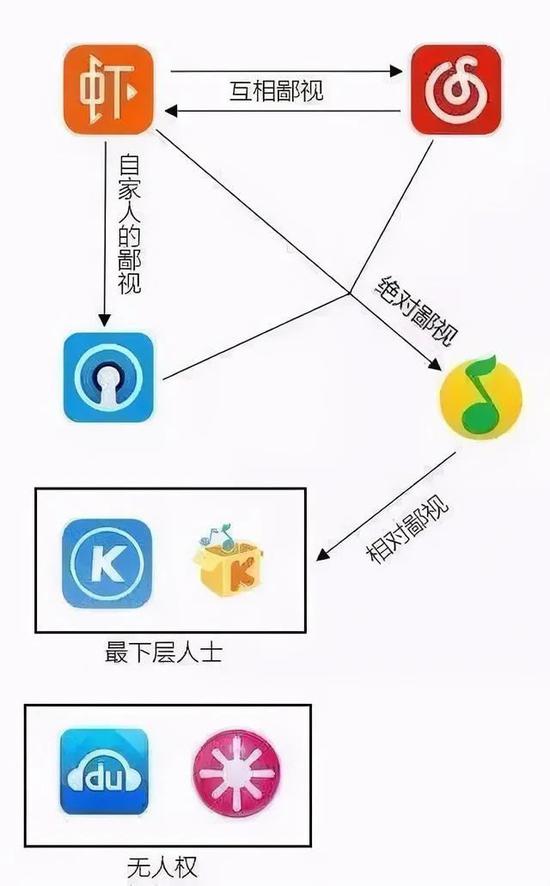

網友心中的聽歌鄙視鏈

網友心中的聽歌鄙視鏈但對于行業而言,流媒體平臺的崛起顯然攪亂了秩序。曾經,音樂人可以靠實體專輯獲得體面的收入,但數字化的浪潮興起之后,音樂人的生存空間越發逼仄。“那是一個非常奇怪的純盜版年代,大家只能靠彩鈴掙錢,”雷宇說道。

蝦米早期的解決方案是,用戶在線試聽UGC曲庫免費,但如果下載320K碼率的高品質音樂,則需要付費。但這個解決方案并沒有讓音樂人買賬。2010年,李志、周云蓬聯合十幾位民謠歌手共同抵制蝦米,表示蝦米提供下載的音樂作品并未得到創作者的授權。2012年,左小祖咒在微博上怒斥蝦米,稱自己從沒拿到過錢。

音樂人賺不到的錢,平臺也撈不到。一面是高額的版稅,一面是用戶抬不起來的付費意愿,蝦米的前行越發沉重。王皓曾對媒體表露,蝦米每年支付的版權費用是收入規模的十幾倍。

入不敷出六七年后,蝦米最終決定投靠阿里。誰也沒想到,這場表面風光的聯姻奠定了蝦米最終的敗局。

輸掉版權大戰

2013年被阿里收購時,蝦米是行業的俯視者。憑借“最全的音樂分類”、“最多元的音樂庫”和“小眾音樂收留者”等標簽,蝦米的注冊用戶達到了2000萬。

當時,天天動聽已經收歸阿里麾下。2015年3月,天天動聽和蝦米音樂合并為阿里音樂。在阿里的規劃里,天天動聽面向大眾音樂市場,蝦米走專業音樂人路線,二者可以齊頭并進,拿下音樂市場的份額。

不過,阿里的反應還是慢了一拍。

2015年,國家出臺“最嚴版權令”,要求無版權音樂在當年7月31日前全部下架。一時間,各大音樂平臺之間掀起了一場版權爭奪戰。阿里合并了天天動聽和蝦米音樂,正是為了面對競爭對手在版權大戰中的夾擊,但入局過晚,被騰訊搶去了先機。

2014年,早在版權新政策出臺前,騰訊便開始接觸三大國際唱片公司——環球、索尼和華納(以下簡稱“三大”)。截至2017年5月,騰訊已經與“三大”達成戰略合作,樹立了難以撼動的版權壁壘。此外,QQ音樂還在2016年7月與擁有酷狗和酷我的海洋音樂互通數字音樂業務,成立了騰訊音樂娛樂集團(TME)。至此,騰訊徹底坐穩了數字音樂平臺的頭把交椅。

雷宇表示,騰訊的搶先入局哄抬了版權價格,把其他競爭者擋在了門外。“2016年我們去談‘三大’的時候,報價是800萬;到了2017年,直接翻到了1.3億。”他介紹,版權價格是由市場決定的,在盜版猖獗的年代完全是白菜價。“現在,版權已經成了商業武器。這樣竟爭下去的話,其他玩家只能餓死。”

蝦米把一手好牌打爛,讓長期關注文娛行業的投資人也感到惋惜。星瀚資本創始合伙人楊歌就認為,蝦米有今天的結局,是因為在加入阿里后,錯過了資本運作的最佳窗口期。“它應該趁著競爭對手業務量沒起來的時候,先借助阿里的力量做并購和產業集群化,這樣才能形成競爭壁壘。”

商業的運行邏輯是殘酷的,輸掉版權大戰后,蝦米再也沒能翻身。據艾瑞咨詢《2016年中國在線音樂行業研究報告》,2016年,酷狗、QQ音樂、酷我音樂在音樂版權的覆蓋率共為90%,而阿里音樂只有20%。有統計顯示,2015-2016年,QQ音樂的曲庫規模已達到1500萬首,而蝦米音樂只有400萬首。

“大部分人還是聽周杰倫、五月天、BTS,蝦米沒有搶到這些資源,用戶一定會流失掉,”曾經的蝦米用戶灰灰說道。Questmobile提供的數據則顯示,截至2018年7月,QQ音樂的MAU為2.9億,蝦米音樂的MAU為2277萬,不足QQ音樂的十分之一。

阿里不會做文娛?

喪失版權的蝦米,在與騰訊音樂與網易云的競爭中越發被動。但在雷宇看來,蝦米與阿里文化的不適配,是導致蝦米墜落的深層次原因。

剛加入阿里時,蝦米在專業音樂的探索上是有野心的。2014年,蝦米音樂啟動了為期一年的“尋光計劃”,集結了聲音玩具、邱比、金玟岐、程璧、燕池、鯨魚馬戲團等一批獨立音樂人,為他們制作了14張唱片,獲得了1.6億次試聽。

蝦米音樂“尋光計劃”

蝦米音樂“尋光計劃”對于音樂人,蝦米也給予了高度的自主性。程璧在當年的采訪中提及:“蝦米對我們音樂人的態度就是,你有好音樂,我們可以推廣,但是你的發展是你自己的事,他們不會參與。”

”無論是對音樂人,還是用戶,蝦米都足夠尊重。”雷宇認為,蝦米初期并入阿里時仍想保持這種氣質,因此免不了與阿里的企業文化形成對抗。但顯然,胳膊是擰不過大腿的。

對抗的潰敗始于管理層的震動。據《第一財經》報道,前騰訊在線視頻部總經理劉春寧于2013年空降阿里,直接管理蝦米音樂。劉春寧來了不久就要求蝦米團隊從杭州城區的辦工空間搬到阿里的西溪園區總部。據蝦米前員工回憶,這次搬家后,蝦米的創始人團隊逐漸失去了話語權。

到了2016年1月,王皓從蝦米音樂調離,轉崗釘釘。他當時在朋友圈直言自己不想再做音樂了,“我投身這個行業已經八年了,初衷是想讓這個行業跟上時代,但是現在行業現狀已經荒誕到令人發指。”

管理層變動后,蝦米在商業化上有一些激進的嘗試,但效果都不理想。雷宇回憶,阿里曾經讓淘寶店接入蝦米的播放器,可以在用戶進店時推送音樂,這件事當時在音樂圈里“炸了鍋”。“你讓宋冬野的歌出現在賣拖鞋的店里,大伙肯定不樂意。”他認為,被納入阿里的蝦米丟掉了對行業的尊重,而這曾經是蝦米最引以為傲的地方。“阿里把這群音樂人看成了可以變現的資產。它不懂得如何和這群人打交道。”

楊歌則認為,阿里的電商屬性與蝦米的文化屬性很難融合。“阿里的流量重心在電商和金融,如果想切入文娛這種2C市場的流量,還是有鴻溝的。阿里雖然資金雄厚,但是對蝦米的業務沒什么加成效果。”相較之下,QQ音樂和網易云背靠騰訊和網易的內容生態,更容易在流量上產生聯動。

當蝦米在阿里日趨邊緣化,網易云正作為一個獨立自主的項目在網易內部如火如荼地展開。獨立音樂人也開始轉移陣地。從2014年起,網易云開始招募獨立音樂人,2016年又投入2億元推出“石頭計劃”扶持獨立音樂人,連續舉辦三季。到了2020年,網易云上聚集的原創音樂人總數破20萬,原創音樂作品總數超150萬首。

就連阿里也站到了網易云這邊。2019年9月,網易云拿到了一筆7億美元的B+輪融資,阿里巴巴是投資方之一。這被外界視為阿里將放棄蝦米、轉投網易云的信號。

遙遠的“盈利夢”

蝦米的“墜落”是數字音樂行業的標志性事件,但玩家們還遠遠沒到終局。

對于用戶來說,聽歌正在變成一件越來越麻煩的事。音樂愛好者何昕熠對鉛筆道表示,他現在主要用網易云聽歌,但為了偶爾能聽上一兩首周杰倫或五月天,他還是充了QQ音樂的綠鉆會員。這意味著他每月在兩個平臺的充值超過20元。

“以前會把別的平臺的歌下載下來,導入網易云,但是現在做不到了,”他表示,各大音樂平臺用版權筑起護城河后,在不同的App間切換聽歌已經成了常態。

音樂愛好者不得不在聽歌上花更多的錢,但也難以支撐數字音樂平臺的盤子。騰訊TME在2020年二季度財報中稱,用戶訂閱收入達到13.1億元,付費用戶的規模超過5000萬。但騰訊音樂的MAU為6.5億,如此算來付費用戶的占比僅為7%。

“現在各大平臺仍在燒錢階段,基本沒有探索出盈利模式的,”一位音樂從業者告訴鉛筆道。騰訊音樂主要是靠“全民K歌”這類的社交娛樂業務富養,后者的ARPU(單用戶平均收益)值是前者的10倍;而蝦米雖然有阿里傍身,但沒有探索出盈利模式,也難以為阿里的電商業務引流,自然成為了一枚棄子。

談及數字音樂行業的未來走向,雷宇認為音樂平臺仍然需要一次技術革命,把音樂產品做到真正的零售化。

“未來的產品要讓足夠多的人愿意為音樂付錢,就像你去超市買東西一樣。這個價格不是0元,也不是12元(多數平臺的會員月費),可能在0-12的區間里。如果有一天誰摸索出了這個價格,那就是社會愿意付給音樂的價格。”

在線音樂行業的戰爭,依然未到終局。

(應受訪者要求,雷宇為化名)

注:本文內容主要來自鉛筆道記者采訪和網絡公開信息,論據難免偏頗,不存在刻意誤導。