文/意見領袖專欄作家 廖群

宏觀杠桿率不必再降的新政策導向

去年12月上旬召開的中央經濟工作會議給出了宏觀經濟政策基調調整的重要信號,罕見地提出“各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任”和“政策發力適當靠前”,并把過去此年會和其他政策文件中“保持宏觀杠桿率基本穩定”的提法刪掉了。

這些信號意味著:1)我國宏觀經濟政策的首要目標將重新定位于促增長或穩增長;前些年將經濟增長與經濟質量對立起來從而淡化甚至貶損經濟增長的社會觀念將得到糾正;2)宏觀經濟政策的導向將從前些年的從緊轉向從松,或從偏緊轉向偏松;值得一提的是中財辦副主任韓文秀在解讀會議精神時特地說道“慎重出臺有收縮效應的政策”,3)關于宏觀杠桿率的新政策導向是,不必再降,有需要可續升;人行2021年前三季度貨幣政策報告就已刪掉了“不搞大水漫灌”和“管好貨幣總閘門”的提法,并于四季度全面降準。

這一政策基調調整,筆者認為非常正確與及時,也是筆者多年來一直呼吁的。就3)而言,我院(中國人民大學重陽金融研究院)于去年9月已發布報告指出宏觀杠桿率高估了我國企業部門與總體的債務水平;本文將通過對我國企業部門宏觀杠桿率高企的當然性成因進行解析來論證這一觀點,以呼應宏觀杠桿率不必再降的新政策導向。

我國宏觀杠桿率的國際比較及其結論

一個國家的宏觀杠桿率,即該國的債務總額/GDP比率,旨在衡量該國相對于國民收入規模的國家債務水平,即國家債務負擔的大小。

國家的宏觀杠桿率又可分解為該國各經濟部門的宏觀杠桿率, 如企業部門的宏觀杠桿率(企業部門債務總額/GDP比率)、政府部門的宏觀杠桿率(政府部門債務總額/GDP比率)和居民部門的宏觀杠桿率(居民部門債務總額/GDP比率),用于衡量相應部門的債務水平。

受新冠肺炎疫情的影響,2020和2021年我國及他國的GDP、債務總額、負債總額及資產總額等數據均出現大幅的非正常波動,因而本文采用2019年的數據進行國際比較分析。

總體較高

如下圖所示,2019年我國的總體宏觀杠桿率水平為246.5%,稍低于發達經濟體平均,低于日本、英國和美國,與歐元區平均持平,但明顯高于新興經濟體平均,且高于所有的其他主要新興經濟體。鑒于我國仍是一個新興和發展中經濟體,國際比較,總體宏觀杠桿率處于較高水平。

政府部門低企

政府部門的宏觀杠桿率為38.5%,低于所有的主要發達經濟體和大多數的主要新興經濟體,比發達經濟體平均低很多,比新興經濟體平均也低不少,國際比較低企。

居民部門居中

居民部門的宏觀杠桿率56.1%,明顯低于大部分的發達經濟體和發達經濟體平均,但比大部分的新興經濟體和新興經濟體平均高,國際比較大致居中。

企業部門高企

企業部門的宏觀杠桿率高達151.9%,遠高于其他經濟體,無論是發達的還是新興的,國際比較顯著高企。

國際比較的主流結論

基于以上的國際比較,市場主流觀點得出我國企業部門的債務水平過高,總體債務水平較高的結論。

企業部門宏觀杠桿率高企的成因

國際比較的結論可靠與否取決于成因

那問題是,上述國際比較的結論可靠嗎? 關鍵在于,我國企業部門的宏觀杠桿率高于其他國家,就一定說明我國企業部門的債務水平高于其他國家嗎 ?

要回答此問題,關鍵在于搞清楚我國企業部門的宏觀杠桿率為何高企,因而有必要深入分析這一杠桿率高企的成因。

成因有當然性與非當然性之分

應該認識到,作為企業部門宏觀杠桿率的分子和分母的企業部門債務總額和GDP之間的相關度不夠高。首先,一是存量,一是流量, 不相匹配;第二,一是債務,一是國民收入,不直接相聯;第三,一是企業部門,一是經濟整體,涵蓋范圍不同;第四,一來自金融統計系統,一取于國民經濟統計系統,數據來源有別。

一個比率的分子和分母相關度不高,則兩者之間有很大的過渡空間,其中載有很多影響兩者比率的重要因素,使得比率的涵義不確定并容易發生變化。

就宏觀杠桿率衡量企業部門債務水平而言,分子企業部門債務總額和分母GDP之間的相關度不高,則有很多影響因素可能導致衡量結果的失真。

關鍵在于,在這些影響因素中,一部分是當然地,另一部分則是非當然地導致企業宏觀杠桿率高企。因而企業宏觀杠桿率高企的成因,一部分是當然性的,另一部分是非當然性的。

當然性包括必然性和當前合理性,必然且當前合理的成因就是當然性成因;非當然性指非必然或當前不合理的,非必然的或當前不合理的成因是非當然性成因。

我國企業宏觀杠桿率高企的當然性成因和非當然性成因

如此當然性和非當然性成因的多少和構成,因國而異,與一國的經濟結構和金融市場基本面高度相關。

就我國企業部門而言,當然性成因主要為重經濟占比大、儲蓄率/投資率高、債券融資主導和經濟增長預期高等四大因素,本文之稱為四大當然性成因;非當然性成因則包括國企占比國大、部分行業過度發展、地方政府隱形債務與流動性過剩等。

四大當然性成因解析

鑒于當然性成因對解釋企業宏觀杠桿率高企的特殊作用,以下對四大當然性成因進行詳細的分析。

當然性成因1: 重經濟占比大

參考以前重工業和輕工業的分類,可將整個國民經濟劃分為重經濟和輕經濟。所謂重經濟,就是具重資產的經濟;相應地,輕經濟為具輕資產的經濟。

重經濟行業是哪些呢?如下表所示。

那我國的重、輕經濟之比是多高呢 ?在重、輕工業之比2012年的7:3水平不變(2012年停止統計)的假設和GDP中房產業權(Ownership of Premises)的計算方法從成本法轉為國際通用的市場房租法的調整下(詳見人大重陽《不可高估 – 從兩種杠桿率看我國的債務水平》報告),根據國家統計局的行業數據,我國重、輕經濟各行業的占比估算如下圖所示,結果是重經濟占60%,輕經濟占40%。

下圖為對2019年主要發達經濟體重經濟占比的估算,表明除日本50.4%外都在50%以下。與之相比,我國重經濟占比大是非常顯然的。

重經濟占比大與企業部門宏觀杠桿率的關系是密切且重要的。

按定義,重經濟為具重資產的經濟部分,而在金融市場不斷發展的現代經濟中重資產必然導致重負債。首先是必要性。重資產的形成,除了資本外,就靠舉債了;否則資產的積累就不可能那么快而導致重資產。重資產的積累都是靠歷年的固定資產投資所形成的,而固定資產投資項目必然要依靠融資,否則難以推進或規模大大受限。而我國企業融資以債權融資為主,即以向銀行借債為主。其次是可能性,廣為人知,銀行貸款多以資產抵押為條件。

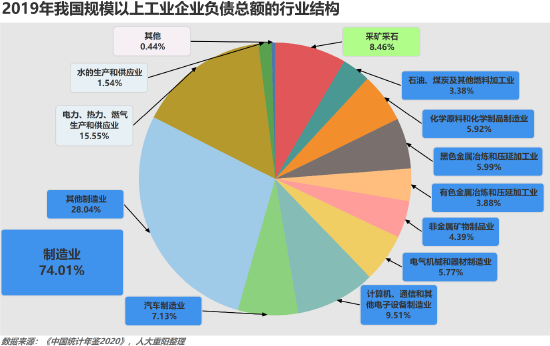

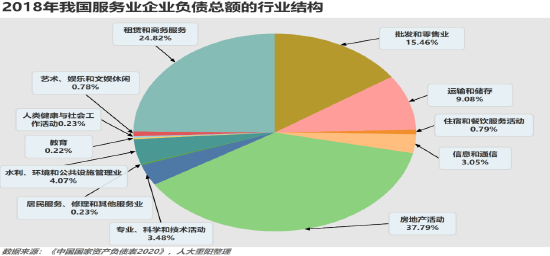

以下兩圖分別顯示我國工業和服務業企業債務總額的行業結構,均清楚地表明重經濟行業的債務規模大大高于輕經濟行業。

因而,重經濟占比大必然導致債務規模大,進而企業部門宏觀杠桿率高企。

至于重經濟占比大的當然性,雖然現代經濟的發展方向是脫重趨輕,但對每一個經濟體而言,重、輕經濟的比例取決于經濟體所處的發展階段和具體國情。近代經濟發展的經驗告訴我們,一國的經濟現代化進程必然是先重經濟化,后輕經濟化。我國仍是一個新興和發展中經濟體,現階段仍處于重經濟階段。何況,我國是世界制造業第一大國,產業鏈完整且強固,沒有堅實的重經濟作為基礎是難以做到的。

鑒于此,現階段我國重經濟占比大是必然與合理的,從而是當然的;重經濟占比大無疑是我國企業部門宏觀杠桿率高企的當然性成因之一,且是最重要的當然性成因。

當然性成因2:儲蓄率/投資率高

重經濟占比大,從而企業債務需求強且可獲性高,但一國的債務規模還取決于該國金融市場提供資金的能力,而金融市場提供資金的能力從根本上又取決于該國的儲蓄率,即國民儲蓄占GDP的比重。

世人皆知,高儲蓄率是我國區別于他國的一個重要特征。下圖表明,我國的儲蓄率雖近年來來有所下降但仍在45%左右,高于大多數其他國家近一倍。

有儲蓄才能投資;高儲蓄率使得高投資率,即資本形成占GDP比重高,成為可能。的確,我國的投資率自1949年新中國成立以來就高企,近年來隨經濟建設的規模不斷擴大而有所下行,但2020年仍保持在43%的高位,大大高于其他經濟體,無論是發達的,還是新興和發展中的,與儲蓄率同樣,為大多數經濟體的近一倍。

高投資率對企業宏觀杠桿率高企的貢獻是顯然的。

一方面,高額的資本形成積累多年便形成高額的資產,因而是重經濟的支撐。鑒于上述資金需求端重經濟對于企業部門宏觀桿桿率的意義,高投資率在資金供給端支撐了企業部門宏觀杠桿率的高企。

另一方面,資本形成主要就是固定資產投資,而如前所提幾乎所有具一定規模的固定資產投資項目都需要融資,尤其是重經濟行業的投資項目,包括制造業機器和設備、基礎設施和房地產投資項目的融資額往往巨大。

我國的高儲蓄率是國人的經濟行為特征之一,是國民性的體現,是儒家文化或哲學的結晶,歷來都高于其他國家并將繼續如此,因而是必然的。高投資率又是新興經濟體的崛起特征和必要條件,在我國追趕發達經濟體,重返世界經濟前沿位置的歷史進程中是必不可少的,所以是合理的。

因而高儲蓄率/投資率與重經濟占比大分別在資金供給端和需求端成為我國宏觀企業杠桿率高企的兩大當然性成因。

當然性成因3:債權融資主導

一國的企業債務規模還與該國金融市場的融資結構高度相關。我國與發達經濟體的一個重大區別是,在我國債權融資主導,而發達經濟體以股權融資為主。

債權融資包括銀行貸款融資、債券融資以及其他形式的債務性融資。2020年我國債權融資占社會融資總額的 94.1%,其中,銀行貸款占74.7%,債券融資占11.9%,其他形式的債權融資占8.3%, 而股權融資只占5.1%。其他形式的債權融資包括委托貸款、信托貸款及未貼現銀行承兌匯票等,一度增長很快,但近年來隨著影子銀行受到遏制而大幅走弱。

發達經濟體的社會融資結構與我國剛好相反,以股權融資為主,債權融資為輔。在美國,股權融資占社會融資總額的70%左右,而在歐元區、英國和日本這一比例在55–60%之間,均大大高于我國的5%左右。

債權融資必然形成債務;債權融資多必然導致債務余額高,則債權融資主導必然推高企業部門宏觀杠桿率。

債權融資主導反映了我國的社會融資結構和金融市場離現代化仍有很大的距離,與股權融資相比存在違約風險。但這與我國仍處于新興和發展中階段和金融市場改革的歷史仍短有關,有必然性和當前合理性;其他新興經濟體也是或更是如此。所以債權融資主導也是我國企業宏觀杠桿率高企的一個重要的當然性成因。

當然性成因4: 經濟增長預期高

過去40余年,我國經濟年均增長9.2%,大大快于其他經濟體,無論是新興的還是發達的,大幅拋離全球經濟的平均增長水平。

經濟增長快,自然債務需求增長快;經濟增長快又意味著投資回報高,進一步刺激債務需求。

靜態來看,這并不影響宏觀杠桿率,因為分子債務總額與分母GDP同時增大。但動態地看,根據現代宏觀經濟學的合理預期理論,長遠而言企業是理性預期者,最終能夠根據過去和當前經濟高速增長的勢頭預測到今后經濟持續快速增長的趨勢,因此在融資時不僅考慮當前高速增長的資金需要,而且會超前性地考慮今后經濟持續快速發展的資金需要,使得其債務需求超過當前經濟增長所對應的資金需求。這勢必導致債務的增長快于經濟的增長,從而推高宏觀杠桿率水平。

如前所述,我國經濟的高速增長是必然的,企業對于今后經濟繼續快速增長預期是合理的,因而經濟增長預期高也是我國企業部門宏觀杠桿率的當然性成因之一。

值得一提的是,以上四大當然性成因實際上反映了現階段我國經濟與金融市場的若干本質性特點和規定;這正是當然性之所在,所以在今后很長一段時期將繼續存在。

啟示 – 宏觀杠桿率不應成為我國貨幣政策的重要制約

宏觀桿桿率高估我國企業債務水平

以上對于四大當然性成因的解析意在表明,這些成因勢必導致企業部門宏觀桿桿率高企,而它們又是必然且當前合理的,所以此時宏觀杠桿率高企是應該的,并不表明真實的企業債務水平過高。

只有非當然性成因導致的宏觀杠桿率高企才不應該,真正反映企業債務水平過高。

如前所提,四大必然性成因在我國將在今后很長一段時期繼續存在,則我國企業部門宏觀杠桿率還將長時期高企,但這并不表明我國企業的債務水平將持續過高。

這就是說,鑒于四大當然性成因,宏觀杠桿率高估了我國企業部門的債務水平。

相比之下微觀杠桿率更為合理

由此聯想到,另一國家債務杠桿率,即所謂的微觀杠桿率(實際上以“微觀”一詞描述國家債務杠桿率不甚恰當),即國家的負債總額/資產總額比率,在國家的資產負債表已經編制完成并公布的形勢下也理應成為衡量國家債務的重要指標,而且,就衡量企業部門的債務水平而言,比宏觀杠桿率更為合理。

兩種杠桿率的差別在于視角的不同;宏觀杠桿率是從收入償債,微觀杠桿率是從資產償債的視角,來衡量國家的債務水平,都有合理性。但哪個更為合理呢?不能一概而論;視經濟部門不同而有所差別,一是取決于該部門收入和資產的相關程度,二要看該部門資產的可變現程度。

就政府部門而言,收入主要來自于稅收,與政府資產的相關度不高,且政府資產市場化程度低從而變現程度也低,因而收入償債視角更為合理性。對居民部門來說,一方面,收入主要是薪酬收入,與資產相關度不高,另一方面,我國居民的高額銀行儲蓄意味著使用現金資產償債的概率很高,綜合來看兩種視角的合理性大致相當。

但對企業部門而言,情況將有很大的不同。企業部門的資產與收入有高度的相關性,從資產收益率是考察企業業績的最重要指標之一就可見一斑,而且企業部門各類資產的變現程度在資本市場日益發展的今天比政府和居民部門的資產要高得多。這樣,企業部門的資產就打通了收入償債和變現資產償債的兩大渠道,因而資產償債視角比收入償債視角更有合理性。這意味著,衡量企業部門的債務水平,微觀杠桿率比宏觀杠桿率更為合理。

其實,一個國家企業部門的微觀杠桿率就相當于單個企業或行業的資產負債率,而對企業或行業而言,資產負債率是債務水平的主要衡量指標。比如當前政府為控制房地產市場的金融風險對房地產公司提出的“三道紅線”要求,都是變相的資產負債率要求,無關收入或利潤。所以從單個企業或行業的角度推論,衡量企業部門的債務水平,微觀杠桿率的合理性更強。

人大重陽《不可高估 – 從兩種杠桿率看我國債務水平》報告的研究表明,國際比較,我國企業部門的微觀杠桿率水平偏低,與宏觀杠桿率水平過高的結論可以說是截然不同。微觀杠桿率的結論雖也不能無保留接受,卻從一個角度佐證了宏觀杠桿率高估我國企業部門債務水平的觀點。

目前解除宏觀杠桿率對貨幣政策的制約是明智選擇

既然如此,將宏觀杠桿率應用于企業部門要特別小心,尤其是在重要政策制訂之時。

近年來,隨著企業債務問題的不斷升溫,“保持宏觀杠桿率基本穩定”成為我國貨幣政策的一個重要制約。

但以上分析表明,這樣做的必要性值得商榷,同時卻會大大限制我國貨幣政策的施展空間。貨幣政策是短期的宏觀經濟調控工具,其兩大目標就是促進或穩定經濟增長和控制通貨膨脹;若加上宏觀杠桿率這一制約,其施展空間就將大幅受限,則經濟增長和通貨膨脹兩大目標就難以實現。受限效應現在已經顯現;鑒于當前我國正處于經濟增長穩定于中高速區間的關鍵時期,又面臨著中美經貿沖突及新冠肺炎疫情的持續挑戰,目前解除宏觀杠桿率對貨幣政策的制約是明智選擇。

作者:廖 群,中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家、全球治理研究中心首席專家,中國首席經濟學家論壇理事

(本文作者介紹:中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事)

責任編輯:梁晨婕

新浪財經意見領袖專欄文章均為作者個人觀點,不代表新浪財經的立場和觀點。

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。