文/新浪財經意見領袖專欄作家 程實、王宇哲

“勉升降以上下兮,求矩矱之所同”。近期,在宏觀紓困與必要隔離并行的政策干預下,新冠疫情對于全球主要經濟體的情緒性沖擊有所降溫。但后疫情時代的全球經濟、政治、社會格局正在經歷深刻重塑,在此背景下的大國博弈日益演化為國家能力的全面比拼:其一,把握控制疫情和重啟經濟的平衡需要政策勇氣,而直面疫情中暴露出的結構性問題并著力解決更需要政策智慧;其二,金融危機之后非常規救助政策退出遲滯的弊端積重難返,全球都需要一場供給側結構性改革來破解“勞動力-資本-技術”惡性替代之迷思;其三,疫情在凍結傳統經濟活動的同時也在加速數字經濟的非線性進化,以萬物互聯互通為核心的產業互聯網有望成為新一輪產業革命導入期的核心基礎設施。

宏觀政策重心逐步從兼顧控制疫情和重啟經濟到挖掘和善用政策空間解決結構性問題。當前,主要經濟體采用了不同的模式應對新冠疫情帶來的負面沖擊,核心在于兼顧有效控制疫情、提供充裕的流動性、采取必要手段避免經濟出現持續大幅下滑風險。從政策力度看,美、日、英等發達經濟體史無前例的貨幣和財政措施規模將超過GDP的20%,在短期內可以起到不惜代價扶持和刺激經濟的作用,但也為長期平衡債務負擔和實現政策退出帶來了不小挑戰。從政策工具看,由于本次疫情同時沖擊供給與需求側的非典型特征,公共部門通過直接或間接的方式對實體企業提供資金支持成為了紓困的核心內容。從政策效果看,主要經濟體的救助模式各有所長:中國充分利用政策空間優勢發揮銀行主體作用,一季度人民銀行流動性投放所引導貸款增長產生了1∶3.5的倍數放大效應,3月份企業貸款利率也較2019年底下降0.3個百分點,對應效果均強于大幅一次性降息的美國和已陷入負利率的歐、日;美國則通過政策創新拓寬了救助邊界,其最具代表性的舉措在于財政部和美聯儲通過特殊目的實體(SPV)實現公共風險分擔,從而得以為企業提供直接的資金支持,該做法在銀行對救助中小企業能力和意愿有限的環境下發揮了積極作用。在后疫情時代,應對于疫情大考中暴露的自身結構性問題,各經濟體如何進一步挖掘和善用政策空間,增強政策的針對性、獨立性、有效性尤為關鍵。

徹底改變不可持續的增長模式有賴于從被動爭奪存量需求轉向主動創造增量供給。全球金融危機之后,持續寬松的宏觀政策帶來了經濟結構扭曲,既加劇了產能過剩,也引發了有效需求不足的問題,其突出表現之一就是菲利普斯曲線的失效和主要經濟體持續低迷的通脹水平。一方面,廉價的信貸被無差別配給于低效的企業,其所帶來的供給過剩壓低了價格中樞。以歐元區為例,據估計僵尸企業數量的提升在2012-2016年期間將通脹水平壓低了0.4-0.6個百分點(詳見附圖)。另一方面,發達經濟體產業結構的失衡抑制了內生增長動能,制造業空心化與核心服務業價格低迷形成對偶,也令貨幣政策當局的政策備受掣肘(詳見附圖)[1]。在后疫情時代,主動創造增量供給首先需要破解“勞動力-資本-技術”惡性替代的迷思。在資本品價格下降、行業集中度增加強化公司議價能力、自動化對勞動產生替代效應(displacement effect)的背景下,生產率提升與勞動收入份額下降所伴生的經濟發展模式缺乏內生持續性。要推動生產要素間形成良性循環,自動化(automation)趨勢需要迎來從量到質的蛻變。在傳統的經濟增長模型中,技術變化通常被設定為要素產出增強(factor-augmenting)的形式。但微觀的生產活動事實上由一系列基本任務所構成,任務的實現需要首先完成相應生產要素的分配。最新研究指出,自動化和新工作的引入可以通過優化任務對應的要素分配而影響生產的任務內容(task content),從而帶來與傳統要素增強內涵有所不同的技術變化,也將提升全要素生產率[2]。

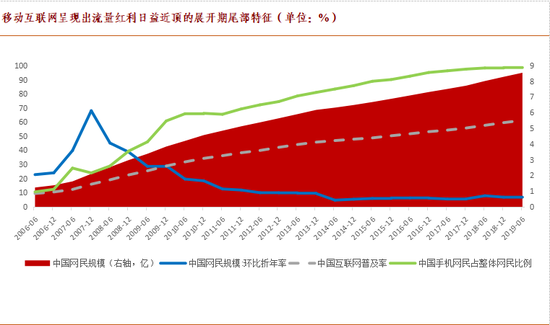

搶占新一輪產業革命的核心位置需率先實現向數字與物理交互的新經濟轉型。回溯過去250年中人類社會所經歷的工業革命時代、蒸汽機和鐵路時代、鋼鐵和重工業時代、大規模生產時代、信息和通訊時代這五次產業發展變遷,每一輪產業革命長約半個世紀,都率先起源于核心國家,再擴散到各地,并通過包括技術、基礎設施、經濟組織模式的“技術經濟范式”革命性變化塑造著長期的經濟走向。學理表明,產業革命的發展經歷著“導入(installation)-轉折(turning point)-展開(deployment)”的三階段,其中導入階段具有明顯的“供給推動”特性,依賴于新基建的完成和新范式被廣泛接受,而展開階段則主要受“需求拉動”[3]。過去十年,平臺型的消費互聯網得到了快速發展,但其本質還是著眼于提升傳統經濟活動的效率,且移動互聯網也呈現出流量紅利日益近頂的展開期尾部特征(詳見附圖)。隨著數字經濟時代的來臨,以萬物互聯互通為核心的產業互聯網有望成為新一輪產業革命的主導力量,而疫情也正在加速這一變化,使得制造業和服務業的版圖開始發生永久性改變。在全球化的背景下,新產業革命投射至不同國家/區域的差別已不再主要體現為范式變革階段的不同,而更多表現為參與程度的區別。可以預見,率先建立由新范式所定義產業集群的國家,將奠定產業革命核心區域的地位,也將主導關鍵生產要素及分配體系的相應變化。

參考文獻

[1] Acharya, V.V., Crosignani, M., Eisert, T. and Eufinger, C., 2020. Zombie credit and (dis-) inflation: Evidence from europe. Available at SSRN.

[2] Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2019. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. Journal of Economic Perspectives, 33(2), pp.3-30.

[3] 卡蘿塔?佩蕾絲. 技術革命與金融資本—泡沫與黃金時代的動力學[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2007.

資料來源:Acharya, V.V., Crosignani, M., Eisert, T. and Eufinger, C. (2020)

資料來源:Acharya, V.V., Crosignani, M., Eisert, T. and Eufinger, C. (2020) 資料來源:Wind,IMF和我們的計算

資料來源:Wind,IMF和我們的計算 資料來源:Wind和我們的計算

資料來源:Wind和我們的計算(本文作者介紹:工銀國際研究部主管,首席經濟學家。研究領域為全球宏觀、中國宏觀和金融市場。)

責任編輯:張譯文

新浪財經意見領袖專欄文章均為作者個人觀點,不代表新浪財經的立場和觀點。

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。