關于美國科技巨頭的神話和現實

歡迎關注“新浪科技”的微信訂閱號:techsina

文/裴培

來源/互聯網怪盜團(ID:TMTphantom)

2020年以來,在國內輿論界和投資界存在一種迷思:中美兩國的互聯網巨頭不是同一個物種。前者聚焦于低層次的流量變現,后者則致力于高智力的科技競爭;前者只能在中國這個發展中市場稱王稱霸,后者則可以以美國為基地收割全世界;前者心胸狹窄、總是惦記著與小型線下零售商爭利,后者則心胸寬闊,一心想擴展人類活動的邊疆。

因此,中國的互聯網巨頭被開除了“科技籍”,只能被稱為“流量平臺”;美國的互聯網巨頭則可以獨享“科技巨頭”這個稱謂。很多人感嘆,中國互聯網公司只會從實體經濟吸血,不像美國互聯網公司能夠進行硬科技創新。有些人更不客氣地認為,其實中國經濟現在面臨的很多問題都可以歸結為互聯網公司的貪婪和無能。

上面這些迷思,固然不是毫無道理,卻與真相相去甚遠,尤其是誤解了美國的互聯網行業。嚴格地說,國內對于美國互聯網公司的研究一直不夠充分,無論從投資的角度、業務的角度還是科技的角度而言都是如此。就連一些嚴肅的研究機構,也主要是使用中文翻譯的二手信息,加上一些不太正規的消息渠道,得出一大堆似是而非的結論。其實,它們的本意可能也不是研究美國互聯網行業,而是為了給攻擊中國互聯網行業尋找“背景板”而已。

本研究報告的目的,就是全面深入地研究美國最大的幾家科技巨頭的業務、財務和戰略,理解它們做過什么、在做什么、想做什么;在此基礎之上,對中國的對應公司進行嚴肅的對比分析。我相信,比起那些觀點先行、指桑罵槐式的“研究”,我們更需要這種事實先行、基于科學方法論的研究,以解決實際問題。

幸運的是,關于美國科技巨頭的公開資料非常豐富。公司財報、管理層電話會議紀要是每個季度公布的;公司出席大型投資者交流會的發言一般也是公開的;歐美的咨詢公司、行業研究機構發布了大量的行業統計和估算;美國科技媒體的報道數量極多,盡管我們需要辨別其可信度。本研究所援引的各種數據,均已予以注明,并向原始資料方致以誠摯的謝意。

美國科技巨頭:以MAGA為核心的研究

美國科技巨頭的主流商業模式:以2C為核心,擴張至2B及“硬科技”

Microsoft vs. Amazon: 不同出發點的殊途同歸

Google vs. IBM: 硬科技的核心問題在于應用場景

美國科技巨頭也惦記著本地零售,而且力爭將其作為突破口

美國的科技反壟斷:雷聲很大,雨點好像比較小

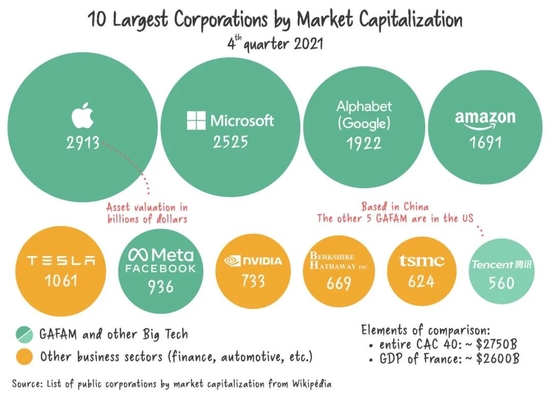

2021年底,全球市值最大的公司;綠色為“科技巨頭”

2021年底,全球市值最大的公司;綠色為“科技巨頭”美國科技巨頭:以MAGA為核心的研究

“科技巨頭”(Big Tech)這個詞,在英語中流行的時間并不長。2016-17年,隨著美國國會展開對“俄羅斯干預美國大選”問題的調查,Facebook因為其對社交媒體的巨大影響力而被媒體加上了“科技巨頭”的頭銜。

2017年11月,彭博的一篇文章將Apple、Alphabet (Google)、Facebook、Microsoft和Amazon合稱為“五巨頭”(Big Five),認為它們能夠主宰美國經濟。2017年《紐約時報》年度推薦圖書《沒有思想的世界:科技巨頭的存在主義威脅》(World without Mind: The Existential Threat of Big Tech)將Apple、Facebook、Google、Amazon視為徹底控制人類知識和信息的“四巨頭”(Big Four)。2020年,上述“四巨頭”的CEO均出席了眾議院的的反壟斷調查聽證會。

在近年來的美國,關于限制或拆分科技巨頭的倡議不絕于耳,但是行動尚未產生。在可見的未來,上述四巨頭或五巨頭仍將是美國乃至全球經濟的主宰力量。我們的研究也將主要圍繞著它們進行。

從FANG到MAGA:科技巨頭定義的演變

2013年,知名投資者和電視嘉賓Jim Cramer提出了FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google)組合,建議每個投資者都應買入這些“徹底主宰了市場的公司”。2017年,Cramer又加入了Apple,從而形成了FAANG“五巨頭”的概念。這一概念在中國流傳很廣,至今在百度上仍能搜到632萬條中文頁面;騰訊、阿里等中國互聯網公司,以及一些科創板上市公司,都曾被券商或媒體稱為“中國FAANG”。

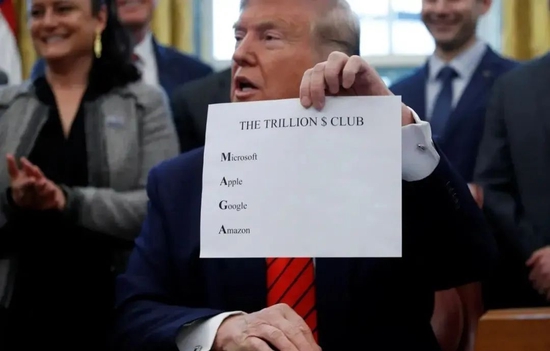

然而,隨著Netflix的掉隊以及Microsoft的強勢興起,FAANG這個組合也過時了。2020年2月,時任美國總統Donald Trump提出了MAGA (Microsoft, Apple, Google, Amazon)組合,它們均突破了1萬億美元市值大關,被Trump認為承載了“讓美國再次偉大”(Make America Great Again, MAGA)的使命。Facebook由于市值沒有達到1萬億美元,而被排除在此組合之外。

2022年2月,時任美國總統特朗普提出“MAGA組合”

2022年2月,時任美國總統特朗普提出“MAGA組合”2021年9月,Facebook在更名Meta Platforms之后,市值終于突破了1萬億美元(盡管只是曇花一現)。Jim Cramer隨即拋棄了FAANG概念,轉而提出MAMAA (Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Alphabet)組合。不過,鑒于MAMAA這個縮寫非常拗口,很多人還是習慣使用MAGA;其中的M既代表Microsoft, 也代表Meta。

截止2022年4月,科技巨頭對美國經濟和資本市場的統治仍很穩固。MAGA全部進入了美國市值最大的十家公司之列——其中Apple和Microsoft的市值超過了2萬億美元,Alphabet和Amazon超過了1萬億美元,只有Meta明顯掉隊;作為一個整體,它們占據了美國股市總市值的40%以上。

在美國市值前十名的公司中,還存在Tesla和Nvidia這兩家科技含量較高、偶爾會被人拿來與“科技巨頭”做對比的公司。其中,Tesla的創始人Elon Musk最早就是做網絡支付起家,迄今還與信息科技行業有千絲萬縷的聯系;Nvidia的芯片則為互聯網娛樂內容及Web3.0提供了基礎支持。然而,正如上文提到的:美國立法者和媒體對“科技巨頭”的定義,不僅在于其科技創新性,還在于其對經濟的主宰性,以及對人類知識和信息的控制性。Tesla和Nvidia目前顯然還不具備這樣的“主宰性”和“控制性”,對普羅大眾日常生活的影響也尚沒有MAGA那樣高,也沒有被納入美國國會的反壟斷調查對象。

因此,本研究的主要對象,仍然是MAGA (Microsoft, Meta, Apple, Google/Alphabet, Amazon)這“五巨頭”。它們的共同特點是:以信息技術為基礎,用戶規模龐大,掌握了復雜且敏感的數據,對經濟活動和社會輿論有較強的影響力(無論它們想不想發揮這種影響力)。Tesla不是以信息技術為基礎,Nvidia不直接掌握復雜的數據,所以與“五巨頭”有顯著區別;Netflix的用戶規模和對經濟活動的影響力明顯差了一個檔次,其他美國互聯網公司就更差了,所以也不能與“五巨頭”放在一個框架下研究。

在不考慮科技領域出現顛覆性創新的情況下,上述五巨頭當中有四個的統治力都很穩固,僅Meta一家有墜落的風險——這就是Meta為何在元宇宙方面投入大量資源,企圖打開新的增長點的原因。但是,Meta的市值和收入規模仍然比五巨頭之外的其他任何美國互聯網公司高一大截,即便真的墜落,也不是一朝一夕可以發生的。至少在未來2-3年內,MAGA或“五巨頭”的概念仍然將伴隨我們。

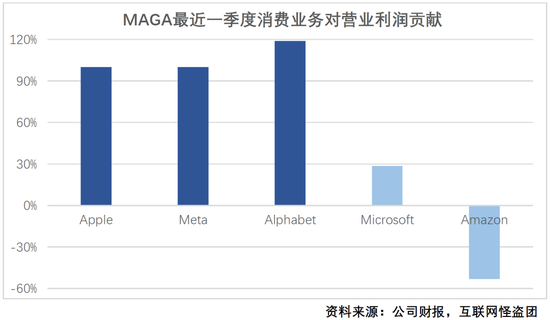

以消費業務為核心增長點的美國科技巨頭

在中國,最成功的科技公司大部分是消費互聯網公司;在美國也不例外。事實上,MAGA之所以被認為“主宰經濟、控制了人類知識”,主要是由于它們對消費者提供著各種各樣的產品和服務,無孔不入地介入了大眾生活的每個環節。在五巨頭之中,有四個是以消費業務為主要收入和利潤來源的,僅有Microsoft例外。

Apple的業務可以粗略地劃分為兩大類,即iPhone/iPad/Mac/可穿戴設備等“消費電子產品”,以及用戶增值服務。毫無疑問,它們都是消費業務。雖然企業和機構客戶也經常從Apple進行采購,但它們對Apple而言無非是大一點的“消費者”而已。Apple沒有自己的公有云服務,就連iCloud也是基于Amazon等第三方提供的基礎設施。或許我們可以勉強把Apple的工作站和專業視頻、設計軟件稱為“企業級產品”,可是即便如此,它們創造的收入比例很低。

可能有人會爭辯說,Apple是“智能硬件公司”而不是“消費互聯網公司”。這個爭辯毫無意義,因為Apple產品最大的優勢不是配置或設計,而是基于iOS/Mac OS的生態系統。阻止Apple用戶改投安卓陣營的最大力量,是它的硬件、軟件、服務一體化能力。從這個角度講,Apple既是智能硬件的極致,也是消費互聯網的極致。

Meta的幾乎全部收入都來自“Meta App家族”(包括Facebook, Instagram, WhatsApp等)的廣告,這些App也全是消費應用,無一例外。近年來,Meta大舉押注VR業務(按照更時髦的名詞是“元宇宙”),但它生產的VR硬件迄今主要還是賣給消費者的。Mark Zuckerberg曾多次表達希望把元宇宙帶到辦公場景的愿景,可惜在短期內不太可能實現。

2022年2月,Meta管理層在財報電話會議上提出了新的一年的七個“優先投資方向”:短視頻、社群通信、電商、廣告、用戶隱私、AI和元宇宙——幾乎全部面向消費端。Meta在新技術、新產品上進行投入的根本目的,仍然是增加廣告位、提高廣告效率和報價。或許等到元宇宙普及之后,Meta會發生變化,但現在它還是純粹的消費互聯網公司。

Alphabet的主營業務分為Google服務、Google云和“其他嘗試”,前者是以廣告為主的消費業務,貢獻了95%的收入;Google云是企業業務,貢獻了5%的收入。由于Google云和“其他嘗試”一直在虧損,消費業務對Alphabet營業利潤的貢獻比例超過了100%。2021年下半年,Alphabet的強勁增長主要是源于電商、線下零售等行業廣告開支的增長。

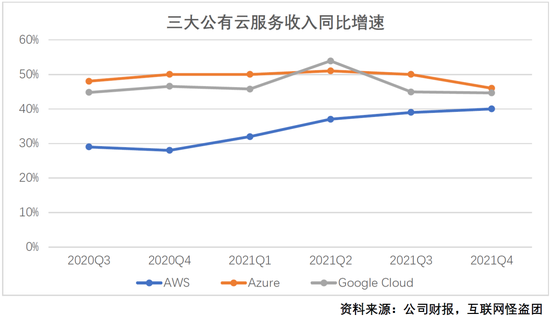

Google云近年來的營業虧損在不斷縮小,但其規模比起AWS (Amazon)和Azure (Microsoft)還是要差一大截。由于Google既缺乏企業軟件業務,又缺乏規模效應,在短期內不太可能對云計算市場的領導地位發起挑戰。至于Alphabet旗下的“其他嘗試”,迄今都是雷聲大雨點小;它在可見的未來仍將是比較純粹的消費互聯網公司。

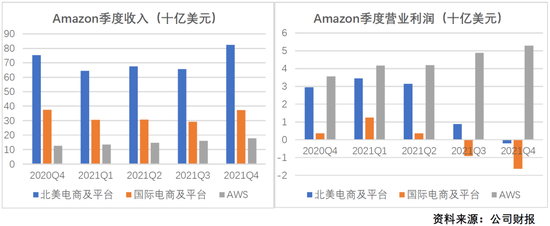

Amazon的收入有87%來自電商平臺等消費互聯網業務,13%來自AWS云服務。AWS一直是Amazon最大的利潤來源,有些季度(例如2021年第四季度)甚至能貢獻全部營業利潤。相比之下,亞馬遜的北美電商業務一直處于微利狀態,而國際電商業務大部分時候還在虧錢。考慮到AWS的規模效應和技術優勢,它在很長一段時間內還將是Amazon的主要利潤來源。

有人認為,Amazon的經營策略就是用賺錢的企業云服務去補貼不賺錢的電商業務;這個觀點并不全面。因為在Amazon的電商業務中,第三方商家業務(包括傭金、配送收費和廣告)是盈利的,而且盈利規模可能超過了AWS;自營業務則是虧損的。準確地說,Amazon是在用第三方商家和企業云服務同時補貼自營電商,它是一家橫跨消費和企業業務、以消費互聯網為主的公司。

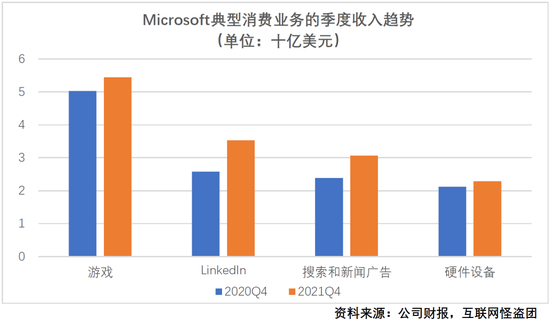

Microsoft是五巨頭當中唯一一家以企業客戶為主要收入來源的公司。它將自己的業務劃分為“生產力和商業流程”“智能云”“其他個人計算”三大板塊,其中最后一項主要是消費業務,上個季度貢獻了34%的收入和29%的營業利潤。對動視暴雪的收購,將大幅加強Microsoft的自研游戲內容,從而提升消費業務的占比。

在歷史上,Microsoft一直在努力進軍消費市場:1999年發布Xbox游戲主機,2006年推出Zune音樂播放器,2009年推出Bing搜索引擎,2011年收購Skype,2016年收購LinkedIn;在此期間,Microsoft還在游戲內容方面投入了數百億美元。雖然這些努力經常失敗,但它從未放棄。收購動視暴雪,代表著Microsoft加碼消費業務、在企業和消費兩個領域均成為頂尖公司的決心。

事實證明,無論在美國還是中國,收入和市值規模最大的公司一般都是以消費業務(To C)為主;只服務企業客戶(To B)的公司很難成為頂尖巨頭。除了Microsoft這一個異數之外,Cisco、Orcale、Accenture、Salesforce.com等以企業服務為主的美國科技公司的市值均只能達到2000億美元左右。哪怕我們把目光從科技行業移開,放眼更廣闊的領域,結論也不會有變化——1.09萬億美元市值的Tesla是一家高端消費品(家用汽車)公司;6000億美元市值的Nvidia同時向企業和個人客戶提供顯卡;4300億美元市值的Walmart是美國除了Amazon之外最大的零售商。

造成上述現象的原因,其實很好理解:一個偉大的發明創造、一個優秀的商業模式,總要進入千家萬戶,才能真正改變人類社會的面貌。而且,一個國家越是發達,消費對經濟的貢獻比例就越高,消費者也就越樂意為優質產品和服務買單。大部分新興行業的成長歷程,就是火炬從企業服務(To B)型公司逐漸傳遞到消費者服務(To C)型公司的歷程。信息科技行業就是最典型的例子:火炬從IBM這樣典型的企業服務商手中,傳遞到Microsoft這樣橫跨企業和消費業務的公司手中,再傳遞到Apple和Alphabet這樣典型的消費互聯網平臺手中。

然而,這并不意味著To B業務對科技巨頭沒有價值。首先,這仍是一個巨大的市場,而且增速不慢,足以提供大量的收入和利潤。其次,To B和To C之間往往能產生協同效應,最經典的例子就是Amazon在電商基礎設施之上發展出了云計算。最后,許多新技術、新業態可以在企業服務市場得到驗證,循序漸進地走進千家萬戶(包括國內所謂的“硬科技”)。下一章我們將分析美國科技巨頭如何在2C和2B市場形成合力,并且進軍國內資本市場非常熱衷的“硬科技”業務。

美國科技巨頭的發展路徑:橫跨To C/To B,以應用場景為“硬科技”的基礎

在五巨頭當中,除了Microsoft以To B業務為大本營之外,其他四家均發源于To C業務,而且迄今以To C業務為主要收入來源。其中,Amazon和Alphabet對To B的擴張已經取得了階段性成果,照此趨勢發展下去,可能成為To C + To B的跨界巨頭;Meta希望通過對元宇宙的研發,進軍遠程辦公這一To B市場;只有Apple尚未對To B業務進行實質性的擴張。

上述四家公司,均在“硬科技”方面取得了突破:Amazon的芯片、無人機和機器人;Alphabet的人工智能和機器學習技術;Meta的VR硬件;以及Apple的芯片。它們的“硬科技”研發,也是以強大的消費應用場景為基礎的,是需求導向而非“實驗室導向”的研發。這一點,國內很多人似乎不懂或裝做不懂。

Amazon: 以電商平臺為基礎的四面出擊

Amazon的財報將其自身業務劃分為三大板塊:北美業務,貢獻了大約60%的收入,但是基本處于微利狀態(偶爾還會虧損);國際業務,貢獻了25-30%的收入,盈利能力更弱,偶爾會爆出較高的虧損;AWS(云計算),收入貢獻比例最小,卻是唯一穩定的利潤來源。事實上,AWS和Microsoft Azure可能是全球僅有的兩個穩定盈利的大型公有云 (IaaS & PaaS)平臺。第一眼看上去,Amazon似乎是在用賺錢的云計算去補貼虧錢的消費互聯網業務,與國內的阿里巴巴、騰訊完全相反。

然而,這就是事實嗎?Amazon的電商業務太復雜了,不能僅僅根據地理位置去分析。雖然Amazon早期是以自營電商為主,但是近年來第三方商家的地位越來越重要。Amazon官方沒有披露過第三方GMV占比,外部研究機構一般認為第三方早已貢獻了一半以上的GMV,甚至可能接近三分之二。

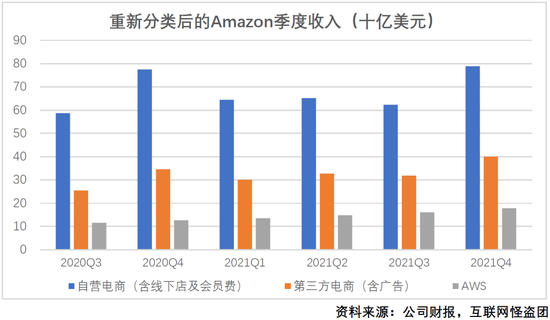

幸運的是,Amazon財報提供了另一種收入拆分方式,即根據收入性質(而不是地理區域)進行披露。我們可以以此為依據,粗略地將其收入重新分類如下:

-

自營電商,包括在線自營銷售收入、線下自營銷售收入,以及Amazon Prime會員收入。在這些業務中,Amazon直接將商品銷售給用戶,負責整個交易流程。

-

第三方電商,包括第三方賣家繳納的費用,以及它們在Amazon平臺的廣告費。在這些業務中,Amazon扮演平臺或中間人的角色。

-

AWS,即公有云業務,這一項沒有變化。

在重新分類之后,我們可以看到:第三方電商為Amazon貢獻了大約30%的收入,而且過去兩年的復合增速快于自營電商(與AWS增速相仿)。最近幾個季度,Amazon管理層不斷強調要做好電商廣告業務,也就是吸引第三方商家增加廣告投放;由此可見,第三方電商收入比例提升的趨勢應該還會繼續。

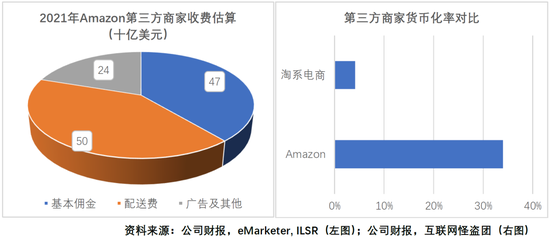

Amazon沒有分別披露過自營電商和第三方電商業務的利潤率,但是從常理推斷,后者的利潤率高于前者,因為Amazon在其中承擔的成本較少。2018年,Morgan Stanley分析師估計Amazon第三方電商(不含廣告)的營業利潤率約為20%;2020年,Wedbush分析師估計該業務的利潤率已經接近AWS的水平,即30%左右——如果加上廣告收入,營業利潤率只會更高。

非營利研究機構ILSR (Institute for Self-Reliance)的估算是:2020年,Amazon在第三方電商業務的營業利潤為240億美元,在AWS的營業利潤為135億美元,在自營電商業務的營業虧損為150億美元。換句話說,Amazon不是在用云計算補貼電商業務,而是在用第三方電商和云計算同時補貼自營電商業務!

自營電商、第三方電商、云計算,構成了Amazon增長飛輪的三位一體:自營電商負責提供性價比最高的特定商品,同時提升平臺整體用戶體驗;第三方電商負責充實貨架、提供多元化的商品,同時產生強勁的現金流;云計算負責開拓To B業務,同時產生一定的現金流。這三者的基礎設施在很大程度上是可復用的,例如AWS的服務器可以用于Amazon自身的電商業務,而第三方商家也可以選擇Amazon配送服務(FBA)。因此,Amazon得以不斷攤薄成本、擴大用戶群和商品/服務范圍。

2021年,Amazon的配送開支(Fulfillment Expense)高達751億美元,是銷貨成本(COGS)之外最大的單項開支;同年,Amazon Prime會員付費收入僅為318億美元。看起來,Amazon在為會員提供高質量配送服務純屬賠本賺吆喝。然而,如果我們把第三方電商業務考慮進來,情況就大不一樣了——根據ILSR的估算,2021年,Amazon從第三方商家收取了約500億美元的配送費。因此,Amazon通過配送服務產生的收入應為818億美元(318億+500億),足以覆蓋配送開支。

值得一提的是,咨詢公司eMarketer認為,2021年,亞馬遜施加給第三方商家的總貨幣化率(包括基本傭金、配送費和廣告收入)高達34%,而且這個比例已經連續上升了多年。相比之下,通過阿里巴巴財報可以推算,國內淘系電商的貨幣化率僅為4.2%(已扣除天貓超市等自營業務)。這個數字或許低估了淘系商家的實際負擔,因為它們往往還需要為代運營商(Taobao Partner, TP)支付費用;不過,即便考慮到這一點,淘系商家的負擔率還是遠遠低于Amazon商家。

至此,我們可以得出結論:第三方電商,即所謂“平臺收租”(Toll-road)業務,是Amazon帝國版圖的“奶牛”,其財務意義遠超AWS。隨著Microsoft Azure、Google Cloud等競爭對手的崛起,甚至有一種可能性:Amazon將主動降低AWS的利潤率,采取激進的定價策略,從而維護在云計算市場的支配地位。如果這種情況成真,第三方電商的“奶牛”作用將更加凸顯。

經過多年的發展,AWS已經具備了一整套軟件及硬件開發能力,也通過收購具備了芯片設計能力。而Amazon的“硬科技”研發實力不僅限于此,更多地體現在電商業務中。其中比較重要的成果有:

-

Amazon Robotics, 原名Kiva Systems, 從事全自動倉儲物流系統(機器人)的研發。2012年,Amazon以7.75億美元收購該公司,然后停止了對外銷售,讓它專門為Amazon電商倉庫提供機器人。截止2019年,有超過20萬個機器人在Amazon倉庫工作;如果沒有它們,Amazon幾乎不可能提供次日達服務。

-

Amazon Prime Air, 旨在為城市消費者提供30分鐘達的無人機送貨服務,所用的無人機及其系統均由Amazon自主研發。該服務于2013年開始策劃,原計劃于2019年開始運行,不過推遲至今尚未展開。Prime Air部門同時也負責Amazon無人駕駛和陸地無人貨運系統的開發。

-

Zoox,同樣致力于無人駕駛研發,但主要應用場景是無人出租車(Robo-taxi);2020年被Amazon以12億美元收購。目前,該公司已獲得美國加利福尼亞州的無人駕駛運輸服務許可,并在美國其他地區進行測試。

從2019年起,Amazon每年舉辦re: Mars科技大會,主題是機器學習(Machine Learning)、自動化(Automation)、機器人(Robotics)、太空探索(Space)——這代表了Amazon在“硬科技”領域的主要探索方向,其中前三個都與電商業務息息相關。顯然,Amazon對這些方向的研究,既是為了走向所謂“星辰大海”,也是為了短期的實際業務需要。

早在2019年,Amazon已經在物流中使用超過20萬個機器人

早在2019年,Amazon已經在物流中使用超過20萬個機器人Amazon的發展歷程,給想要進軍To B業務和“硬科技”的互聯網公司提供了寶貴經驗:

首先,To C業務應當為To B業務提供現金流、種子客戶和可復用的基礎設施,直至后者具備獨立造血能力。上述三條是AWS成為公有云市場霸主的先決條件。

其次,即使To B業務已經可以穩定盈利,在To C業務中存在“奶牛”(財務支撐)也是非常重要的,這就是Amazon第三方電商業務的戰略意義——Microsoft和Google管理層大概對此心知肚明。

再次,“硬科技”研發要基于自身業務場景的需求,以解決業務問題為出發點。電商倉儲物流似乎是一件沒有技術含量的“傳統”生意,可是在此基礎之上發展出的機器人技術,以及正在測試的無人機配送、陸地無人配送系統,就是不折不扣的“硬科技”。

最后,絕對的資源優勢可以解決很多問題。在2012年以前,Amazon很少進行大規模收購;從2012年開始,Amazon由于主營業務發展強勁、現金流比較充裕,遂開始在新興技術和基礎研發領域進行頻繁的收購。除了上文提到的Kive和Zoox, Amazon的服務器芯片設計能力也是來自收購。歷史一再證明,雖然錢不是唯一的問題,但如果能解決錢的問題,其他大部分問題皆可迎刃而解。

Alphabet: 廣告業務仍是唯一的核心

自從2015年進行組織架構調整以來,Google母公司(也是上市公司實體)已經改名為Alphabet,在機器人、新能源、生物醫藥等多個新興領域進行內部孵化和投資。然而,直到最近一個季度,Alphabet仍有92%的收入來自Google的消費互聯網服務(主要是廣告),7%來自Google云服務;“其他嘗試”的貢獻可以忽略不計。在利潤端就更是如此了:消費互聯網貢獻了全部營業利潤;云服務處于虧損狀態,不過虧損有縮小的趨勢;“其他嘗試”的虧損則在不斷擴大,而且營業虧損遠大于營業收入。

根據Google聯合創始人拉里·佩奇(Larry Page)的解釋,Alphabet有兩層含義:第一是“象征語言,而語言是人類最重要的創新之一”;第二是“為超額收益所下的賭注”(Alpha-bet)。諷刺的是,迄今為止Alphabet所下的一切賭注,僅有Google是成功的。從業務和投資的層面看,研究Alphabet就意味著研究Google,僅此而已。

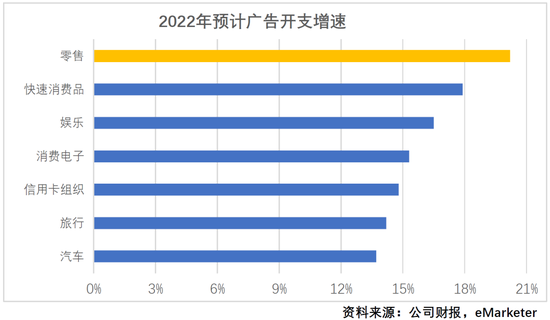

2021年,Google消費互聯網業務同比增長了32%,其中第四季度更是同比激增了36%。如此強勁的增長,在很大程度上是源自“后疫情時代”美國經濟的復蘇和轉型。美國互動廣告局(IAB)的調查顯示,在疫情期間,美國企業(尤其是中小企業)加快了將廣告預算轉移到線上的速度;在疫情逐漸緩和之后,線上廣告開支的恢復速度明顯快于線下廣告。

在2021年四季度財報電話會議上,Alphabet管理層強調了零售行業對其廣告收入的重要意義——疫情大幅提升了美國電商滲透率的提升速度,尤其是催生了一批互聯網原生的DTC (Direct-to-Consumer)品牌,這些品牌的獲客非常依賴于搜索廣告。YouTube的廣告收入也在激增,大批零售品牌都在探索基于YouTube的效果廣告,乃至直播帶貨等更新鮮、更直接的形式。

根據eMarketer的預測,2022年美國廣告開支增速最快的行業是零售,其次是快速消費品,而它們都是Google非常擅長的領域。如果疫情能夠進一步緩解,促進出行需求上升,那么旅行、線下娛樂行業也可能成為Google重要的收入增長引擎。在疫情爆發前,Google已經是全世界最大、最成功的廣告平臺了;疫情則進一步加強了它的統治地位。

看到這里,很多中國投資者及互聯網從業者肯定會產生疑問:為什么百度與Google之間的差距會拉得這么大?在中國,近年來同樣出現了明顯的“廣告開支線上化”趨勢,可是勝利果實首先被字節跳動拿走了,其次被騰訊、阿里拿走了;百度核心的搜索引擎業務被認為落后于時代、不適應移動互聯網環境。為什么Google就能追上乃至引領時代?

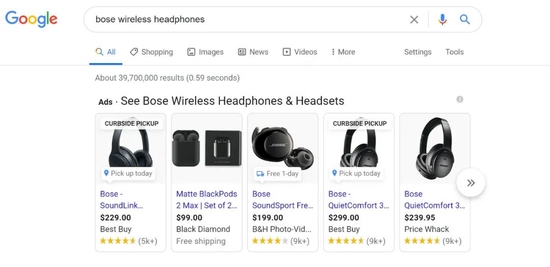

原因很多,既有技術上的,也有戰略、管理和組織效率上的。但是,最核心的原因在于應用場景:Google成功地介入了零售交易環節,包括線上電商和線下實體購物場景;它能幫助零售商(包括品牌商和分銷商)高效觸及用戶,而百度在國內做不到這一點。因此,Google在美國和歐洲扮演的其實是“百度兼阿里”的角色,就像Amazon扮演的其實是“京東兼阿里”的角色——它們都出色地完成了任務,導致在美國和歐洲不再需要一家淘寶/天貓這樣的第三方電商市場平臺。

舉兩個簡單的例子:

-

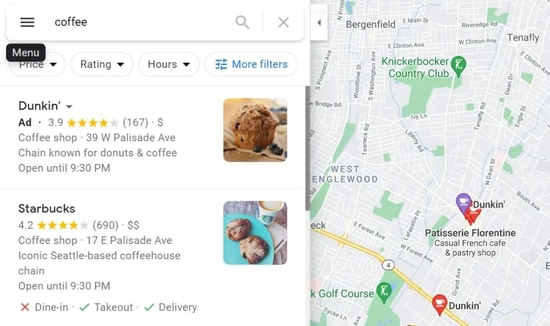

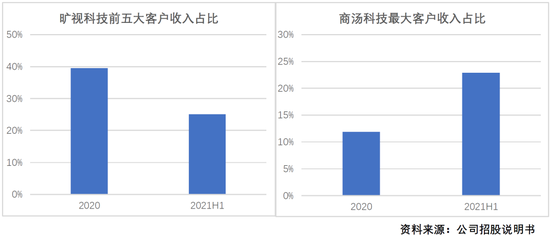

Google Shopping(最早稱為Froogle, 后改名Google Product Search, 2012年改為現名)是Google旗下基于商品的付費推廣服務。廣告主將自己的商品詳情在此注冊,然后圍繞商品購買關鍵詞。對用戶而言,Google Shopping不僅能夠顯示商品細節和價格,甚至能直接顯示評價;它的推廣結果永遠出現在最上一列,不會與自然搜索結果混淆。由于Google Shopping促成交易的效率很高,所以能同時成為DTC品牌和傳統品牌廣告主的重要投放場景。

-

Google Maps能夠為線下商戶提供基于地理位置的推廣服務。作為安卓平臺最流行的移動APP(安裝用戶超過20億人),Google Maps本來就是很多商戶的重要廣告投放渠道。2021年,Google推出了新的搜索功能,允許用戶直接搜索店內商品,確認本地商店是否有貨(In STo Ck),乃至預約路邊自提(Curbside Pickup)。在疫情期間,由于全球供應鏈緊張,用戶在Google對“有貨狀態”的搜索量一度激增。即便在疫情緩和之后,本地零售商也比以前更依賴Google推廣了。

Google Shopping允許消費者直接觸達商品乃至比價

Google Shopping允許消費者直接觸達商品乃至比價Google聲稱,將搜索引擎和地圖服務結合起來,就能向零售商提供它們夢寐以求的“全渠道零售”(Omnichannel)解決方案——所謂“全渠道零售”,就是將線下實體供應鏈和電商供應鏈進行整合,使得消費者可以在快遞交付、店內交付和路邊交付之間任意切換。中國消費者可能覺得這沒什么了不起,但是在地廣人稀的美國等西方國家,這確實能夠在一定程度上提升用戶體驗,或許還能降低成本。

根據Google管理層的披露,2021年10月(感恩節前),在Google搜索“我附近的禮品店”的數量同比上升了60%;在Google Maps搜索“我附近的禮品”的數量同比上升了70%。看樣子,越來越多的消費者習慣于在拜訪親友之前在Google搜索本地商店,然后臨時抱佛腳地購買禮品。雖然Google并不經營任何零售業務,它卻深刻地影響著消費者的購買決策過程,以至于沒有任何零售商敢于忽略它!

如果沒有來自零售行業的強勁廣告收入,Google云可能根本無法經營下去。2021年底,Google是全球第三大公有云基礎設施(IaaS & PaaS)廠商,但只有9%的市場份額,遠遠落后于AWS和Microsoft Azure. 由于Google既缺乏Amazon的先發優勢,又缺乏Microsoft的技術及產品積累,它的公有云定位就很尷尬了:

-

AWS的優點是規模大、服務齊全、覆蓋國家/地區眾多,而且銷售人員非常主動。對于零售行業的用戶而言,使用AWS還可以與自身的Amazon渠道產生合力。

-

Azure的優點是繼承了Microsoft的企業級產品,有助于實現無縫過渡。而且Microsoft以To B業務起家,非常理解企業的痛點,服務也比較到位。

-

Google Cloud既缺乏To B生態,也缺乏企業銷售和服務意識。Google當然有一些“黑科技”,可是一般企業用戶并不需要;Google也能提供Workspace等企業套件,但與微軟的同類產品差了一個檔次。

簡而言之,如果你想做出一個“最主流的選擇”,那可以大膽選擇AWS;如果你高度依賴Microsoft生態,不妨選擇Azure。在兩頭不沾的情況下,Google Cloud維持快速增長的殺手锏,竟然是價格戰。尤其是2020年以來,通過激進的降價,Google Cloud的增速一度大幅超過AWS。從這個角度看,Google確實是在以賺錢的To C業務補貼虧錢的To B業務——Google Cloud到底能走多遠,取決于Google還能從零售等廣告主身上榨取多高的預算。

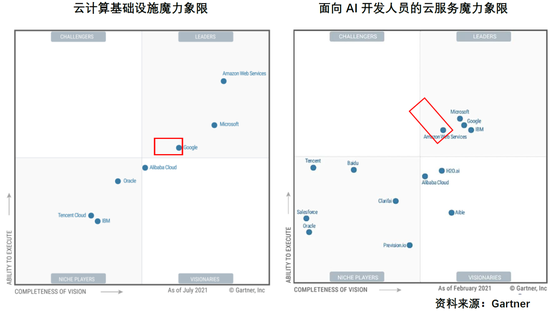

除了價格戰之外,Google在To B業務上擁有的最大的王牌,無疑是人工智能(AI)和機器學習(ML)方面的技術儲備。早在2016年,Alpha Go作為第一個擊敗人類的圍棋AI,就讓世界認識到了Google的AI研發實力。根據Gartner的2021年度“魔力象限”(Magic Quardrant)報告,Google云平臺的綜合實力大幅度落后于Amazon和Microsoft, 僅能勉強維持“市場領袖”地位;但是,在AI開發人員心目中,Google云平臺的地位極高,與Microsoft、IBM并列為第一集團,領先于Amazon。

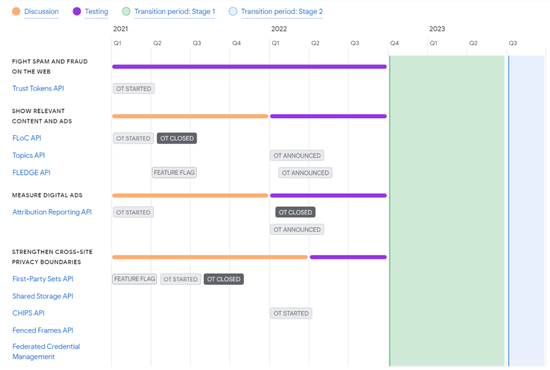

顯然,Google只有依靠AI技術,才有希望在公有云市場更進一步;而它的AI技術實力,恰恰來自于搜索引擎這個消費互聯網場景,而且最早應用于搜索廣告分發。整個2021年,Google最重要的技術應用,大概是“隱私沙盒”(Privacy Sandbox):該技術致力于在減少用戶隱私收集的前提下,維持乃至提升廣告推送的精度。Google成功地做到了這一點,從而沒有讓廣告收入受到合規要求的影響;Meta正是因為沒有做到這一點,才導致廣告市場份額下降,市值也從最高點大幅縮水。我們將在下個章節詳細討論Meta的失敗。

通過對Google (Alphabet)的研究,我們可以更加深刻地意識到:To C業務可以成為To B業務最堅實的支點和資金來源、促使后者走向成熟,這是Amazon已經做到了的,也是Google夢寐以求的。哪怕我們做出最悲觀的假設,即Google Cloud一直無法穩定盈利,而Alphabet的“其他嘗試”也全部以失敗告終,只要核心廣告業務維持健康,Alphabet就可以有無窮無盡的資源,持續為未來下注。反過來說,假設Google廣告業務出現明顯的停滯或下滑,那么Google的其他一切業務都會減速,所謂Alpha-bet也將淪為笑柄。

任何人都不會否認Google在AI領域的技術領先地位,但這種領先不是來自實驗室的向壁虛構,而是來自搜索引擎帶來的海量數據,并且首先應用于搜索結果和廣告的優化。提高廣告推送效率從而多賺幾個銅板,看起來是一件很庸俗、很沒有技術含量的事情;但是從擊敗人類的圍棋應用,到今后登上半人馬座阿爾法星的太空船,都是源自這種“庸俗而現實”的需求。至于某些人想象的“一群科學怪人坐在高端儀表之間發明黑科技”的場景,僅僅是毫無現實依據的夢囈而已。

Meta: 在用戶和商業化上的雙重失敗導致了掉隊

截止2022年4月,Meta的市值僅相當于Alphabet的33%、亞馬遜的37%;諷刺的是,即便在騰訊因為各種不利因素而大幅下跌之后,Meta的市值也僅為騰訊的1.35倍,與2020年底的差距大致相仿。明眼人都看得出來,在“五巨頭”當中,Meta是最有可能掉隊的,這就是Mark Zuckerberg急于從“元宇宙”(Metaverse)尋找“第二增長曲線”的原因。

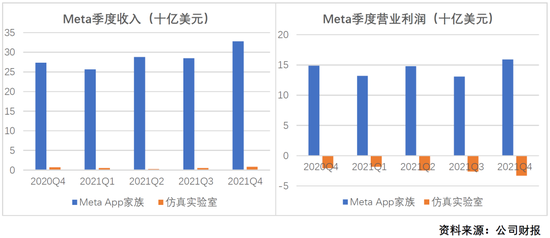

2021年,Meta大約98%的收入來自“Meta App家族”(Family of Apps),也就是Facebook和Instagram兩款社交平臺的廣告收入。問題在于,Meta的廣告收入表現不盡人意,最近一個季度的增速僅相當于Google廣告收入增速的一半。至于“仿真實驗室”(Reality Lab),即以Oculus為代表的VR硬件及軟件業務,不但收入貢獻極低,而且處于嚴重虧損狀態。在Facebook全面擁抱“元宇宙概念”、改名Meta之后,市值曾短暫突破1萬億美元——此后就從這個最高點下跌了40%。投資者顯然并不愿意為它的元宇宙愿景支付估值。

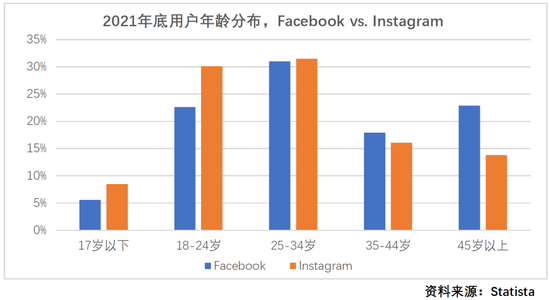

在中文互聯網,有一種觀點:Meta衰落的主要原因是TikTok的崛起,字節跳動將是Meta的“一生之敵”。這種觀點有一些道理,但實在太簡化、太不全面了。事實上,早在TikTok崛起之前,Meta在科技巨頭中的掉隊勢頭就很明顯了,最重要的原因就是Facebook這個核心應用的“老化”。最近幾年,Facebook已經徹底淪為一個“中老年社交平臺”,而且用戶互動傾向很低,對廣告主的吸引力每況愈下。與同屬Meta旗下的Instagram相比,Facebook的用戶年齡明顯更大,具備時尚性和潮流性的內容占比也更低。

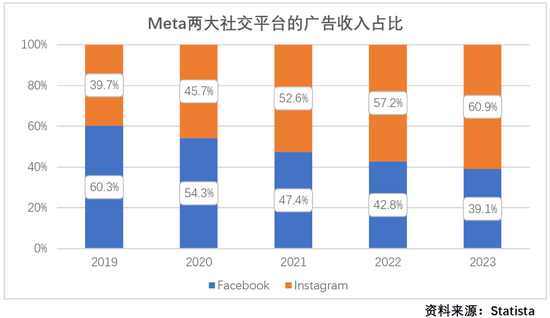

Meta管理層當然意識到了這一點,試圖通過發展Instagram的廣告業務來彌補Facebook的衰落。這個努力取得了一定程度的成功。尤其是2016年推出的Ins Stories功能,成為了KOL承接廣告的重要場所,產生了大量收入增量。從2021年開始,Instagram的廣告收入可能已經超過Facebook,成為Meta最重要的收入來源。然而,這種“拆東墻補西墻”的策略,不足以挽回Meta總體市場份額的下降。2021年四季度的數據證明了這一點:

-

Meta廣告收入同比僅增長19%,Google廣告收入卻增長了33%,Amazon來自第三方商家的廣告收入也增長了32%。

-

Meta的廣告收入僅相當于Google的54%;考慮到Meta的用戶總數(按DAU或MAU計算)很可能高于Google,前者的廣告變現效率實在堪憂。

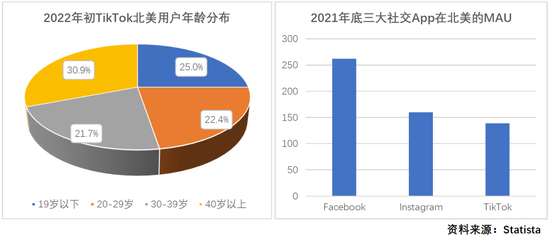

來自TikTok的競爭壓力當然也很大。2022年初,TikTok在北美的用戶,有25%的年齡低于19歲,22%的年齡在20-29歲之間。也就是說,Instagram的用戶明顯比Facebook年輕,而TikTok的用戶又明顯比Instagram年輕。與其說TikTok是Meta的掘墓人,倒不如說它是Meta棺材上的最后一顆釘子——后者早已因為產品和商業化方面的雙重落后而搖搖欲墜,衰落幾乎是必然的。

對于Meta而言,值得慶幸的好事有兩件:首先,TikTok在印度被封禁,而印度是全球最大的互聯網新興市場,也是Meta App家族最重要的用戶增長來源;如果印度經濟能夠持續健康發展,Meta就可以將這個市場的用戶優勢轉化為新增收入。其次,2021年TikTok在北美的用戶增速已經放緩到25%左右,進入溫和增長的軌道;Facebook + Instagram的用戶即使在去重之后,對TikTok的優勢仍然是明顯的。然而,上述兩件“好事”最多只能讓Meta穩住防線,遠遠談不上收復失地。

在2021年四季度的財報電話會議上,Meta管理層提出了2022年的七個“優先投資方向”:Reels(Instagram的短視頻功能)、社群通信、電商、廣告、用戶隱私、AI和元宇宙。其中:

-

Reels取得了一定的用戶參與度,但是Meta尚未披露具體的數據。即便按照最樂觀的猜想,它也遠遠無法與TikTok相提并論,何況商業化幾乎尚未開始。

-

社群通信主要是在Facebook Messenger和WhatsApp,最終目標是提供像Slack(以及國內的釘釘、企業微信)那樣的企業通信服務;考慮到Meta的幾乎沒有企業服務的基因,對于這塊業務實在無法樂觀。

-

電商閉環一直是Meta的理想,但過去多年并無成就。Amazon+品牌官網/獨立站仍然構成了美國電商市場的絕對主流。Meta希望通過直播及視頻帶貨等形式殺出重圍,可惜在這方面它很難壓倒YouTube和TikTok。

-

廣告是Meta的核心業務,管理層的想法是把它與電商結合起來,讓商家更直接地觸達用戶、完成交易。顯然,Meta需要先完成電商閉環,再通過電商去刺激廣告收入——這個如意算盤不太可能成功。

-

AI扮演著各項業務的技術基礎。Meta的AI技術水平顯然難以與Google相提并論,很可能也比不上Amazon。由于收入和利潤規模已經掉隊,Meta很難在基礎研發上投入足夠資源,何況它還需要承擔VR這個燒錢大戶。

-

元宇宙被Mark Zuckerberg視為Meta的未來。問題在于,他選擇的突破口是遠程辦公,這顯然缺乏說服力。其他有志于元宇宙的公司,包括Epic Games、Roblox乃至國內的騰訊、米哈游,均是以娛樂內容(尤其是游戲)為主要突破口。Epic Games和Take-Two兩大游戲公司的CEO都批評過Meta的元宇宙愿景,認為所謂在元宇宙內辦公完全就是偽需求。此外,Meta的元宇宙研發幾乎完全押注于以Oculus VR硬件,缺乏真正意義上的生態系統。

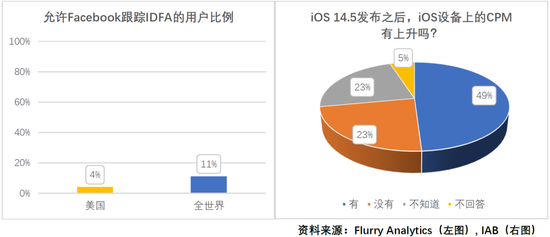

最后,用戶隱私是導致Meta收入增速放緩的重要原因。在iOS系統下,互聯網廣告平臺高度依賴廣告標識符(IDFA)進行廣告效果的衡量和優化。所謂IDFA,就是iOS賦予每臺設備的獨一無二的可識別代號。例如,一個用戶在Amazon搜索了某款手機的名稱,被記錄了IDFA,廣告主就可以在Facebook向該用戶定向投放手機廣告;至于這個廣告有沒有促成用戶的購買行為,也可以通過IDFA進行跟蹤。iOS用戶也可以自主選擇關閉IDFA,但是在2020年以前,只有20%的用戶這樣做。

在2021年4月的iOS 14.5系統更新之后,任何App若想跟蹤用戶的IDFA,都要先彈窗取得用戶認可。可想而知,絕大部分用戶會做出什么樣的選擇——根據Flurry Analytics的統計,在iOS 14.5更新發布之后,允許Facebook跟蹤IDFA的用戶,在美國僅有4%,在全世界僅有11%。當然,遭遇危機的不止Meta一家。IAB的調查顯示,在iOS 14.5發布之后,有49%的廣告主感覺在iOS設備上的CPM(廣告千人成本價)有所提升。一般而言,越是發達的國家,iOS市場份額越高,廣告行業受到的影響就越嚴重。

除了IDFA,Meta廣告業務還受到了第三方Cookie收緊的影響。所謂Cookie, 就是網站為了辨別用戶身份而儲存在用戶終端上的小型數據文件,一般用于瀏覽器端。廣告平臺或廣告公司可以通過在大量網站中嵌入自己的Cookies, 來跟蹤用戶的跨域名(跨網站)瀏覽行為。例如,假設Facebook在數以百計的電商獨立站中嵌入了Cookies, 就可以辨認出大量用戶的購買習慣,從而對其精準推送廣告。

隨著用戶隱私保護運動的深入,從2020年開始,主流瀏覽器開始默認禁用第三方Cookie;市場份額最大的Google Chrome, 則要等到2022年才會徹底禁用。可想而知,Meta在PC端和移動瀏覽器端的廣告業務也將受到巨大的影響,雖然實際影響應該沒有IDFA那么大。

投資者肯定會關心一個問題:Meta的廣告業務固然受到了用戶隱私保護政策的嚴重影響,但是為什么Google這樣的競爭對手沒有受到影響?Amazon的第三方廣告業務好像也沒有受到影響。對此,Meta管理層的回答是:

-

IDFA關閉主要影響的是iOS APP,而Google在iOS端的訪問主要是來自瀏覽器,受到的影響較小。(然而,這無法解釋為何Google不會受到Safari瀏覽器禁用第三方Cookie的影響!)

-

Apple與Google的關系比較好,因為Google網盟廣告產生的收入會分給Apple,所以得到了區別對待。(缺乏說服力,因為Apple和Google的競爭關系顯然要強于合作關系!)

資本市場懷疑,Meta廣告業務受到沖擊的罪魁禍首,是管理層無能、組織低效率和技術水平落后。自從2016年以來,歐盟和美國立法者就在尋求阻止科技巨頭收集用戶隱私,這幾乎是一張明牌;iOS隱私政策的改變則早在2020年就提出了,到實際執行有大半年之久。遺憾的是,Meta未能交出一份合格的答卷——僅僅依靠抱怨和找借口,是坐不穩科技巨頭的位子的。

鑒于Meta在收入和利潤方面都已經被其他四巨頭甩出很遠,而且已經有了VR設備這個“大出血點”,它幾乎不可能有剩余資源投向其他新興業務。印度市場看上去很美,而且TikTok等中國競爭對手難以進入,但它無法提供Meta急需的收入增長。Meta商業化落后的趨勢已經持續多年,這種趨勢是源于Facebook平臺喪失活力和影響力,而這一切的最終根源是戰略和執行力的雙重缺失。

Meta對于元宇宙的押注,與其說是高瞻遠矚的豪賭,倒不如說是“病急亂投醫”。除非發生奇跡,或者管理層更迭,Meta無法在短期內擺脫困境。這就是Meta無論在市值上還是估值倍數上都遠遠遜色于其他四巨頭的原因。

Apple: 在絕對的資源優勢下,一切“硬科技”都是紙老虎

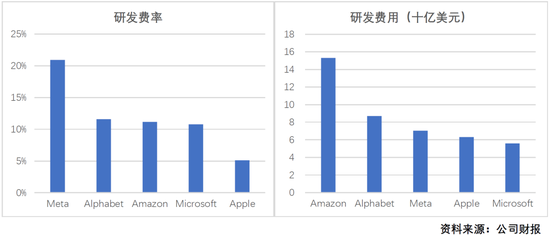

有一種流傳很廣的說法:Apple缺乏研發能力,研發投入不足,僅僅是依靠工業設計和一體化生態系統取勝。從2021年四季度的財務數據看,這種說法有一定依據:Apple的研發費率僅為5.1%,而其他四巨頭均在10%以上。然而,從研發費用的絕對值看,Apple甚至高于Microsoft, 與Meta相差不大。令人意外的是,在科技巨頭當中,研發費率最高的是Meta(20.9%),而研發費用最高的是Amazon(153億美元);反而是一般人心目中最擅長“硬科技”的Microsoft,無論按照哪個標準均處于較低水平。

事實上,研發費用和費率雖然對公司的技術實力有一定指導意義,但并不全面,橫向對比的意義有限。原因很簡單:

-

各家公司對“研發費用”的定義不同。例如,Amazon將技術研發和內容開發費用統一記錄(Technology and Content),從而得出了一個虛高的數值。對于將什么樣的人員和費用定義為“研發用途”,公司管理層一般有很大的裁量權,我們并不清楚其細節。

-

研發費用的一部分可能被資本化,從而降低當期數值。例如, Microsoft的軟件產品在通過“可用性測試”之后的開發費用必須資本化,這很可能導致了其研發費用被低估。研發費用資本化往往是出于稅務部門的規定,并非公司所能左右。

-

研發費率以營業收入為基數,受到收入確認政策的影響很大。像Apple這樣的智能硬件公司,以及Amazon這樣有自營電商業務的公司,收入基數本來就很大,由此導致了研發費率被低估。

即便不考慮會計因素,公司選擇的研發方向也很重要:Meta的研發費用可能有30-50%花在了VR技術上,而該技術與公司主營業務關系不大;Alphabet的研發費用也有很多投向了與主營業務無關的“其他嘗試”,其中絕大部分注定要失敗。作為局外人,我們永遠無法判斷一家公司的研發費用有多少投到了“刀刃上”,不過蘋果的研發費用顯然產生了極佳的效果——我們將在后續部分詳細論證這一點。

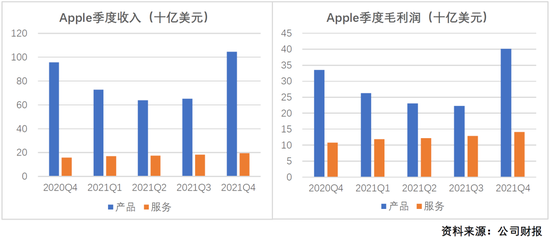

2021年第四季度(注:2022財年第一季度),蘋果的營業收入同比增長了11%,其中產品收入增長9%,服務收入增長24%;毛利潤同比增長高達22%,其中產品和服務業務的毛利率均有提升。考慮到服務業務的毛利率明顯更高,隨著服務占比的提升,蘋果的綜合利潤率仍有很高的上升空間,這也是資本市場看好蘋果的根本原因之一。

我們認為,在收入規模已經很大(上一季度高達1239億美元)的情況下,蘋果正在從三個方面發掘下一階段的增長點,可以稱之為“三位一體”戰略:

-

產品方面:iPhone產品線持續拓寬,實現從高端(Pro/Pro Max)到中低端(SE)的全覆蓋。可穿戴設備和家用設備培養用戶習慣,爭取成為新的收入和利潤擔當。請注意,目前蘋果的“可穿戴、家用設備和附件”業務中包括過時的iPod產品線;方興未艾的iWatch和AirPods增速可能要高一大截。

-

服務方面:除了標配的iCloud以及App Store分成,大力發展Apple Music、Apple TV+、Podcasts等流媒體業務,構建Apple原生內容生態。截止2022年初,Apple Music的付費用戶為9800萬,而Apple TV+不少于2000萬。與硬件業務相比,內容服務的毛利率明顯較高,對Apple更有吸引力。

-

技術方面:在Mac、iPad等產品線中逐漸使用自研M系列芯片,在提升性能的同時,可能還會降低成本,由此進一步挖深Apple生態的護城河。按照中國投資者的標準,M1芯片已經足夠讓Apple躋身于所謂“硬科技”公司之列。

在歷史上,Apple出品的Mac系列電腦經歷過三次芯片轉換。第一次是1990年代初,Apple與IBM、Motorola組成聯盟,基于IBM的Power架構開發PowerPC芯片,并將其用于Mac。第二次是2005年,由于IBM無法解決PowerPC G5的功耗和散熱問題,再加上Intel的產品路線圖更有吸引力,Apple時任CEO喬布斯決定全面轉向Intel設計和生產的x86架構芯片。后一次轉型非常成功,見證了Mac性能的大幅提升和市場份額的復蘇。但是,從2013年開始,媒體上頻繁出現關于Apple不滿于Intel芯片、計劃以自研芯片取而代之的報道——2020年,謠傳終于成真。

Apple轉向自主研發芯片的原因有好幾個。首先,Intel近年來的技術和產品進步緩慢,越來越不能滿足Apple對性能提升的需求。其次,通過自主研發iPhone使用的A系列芯片,Apple已經積累了充足的芯片設計經驗。再次,ARM架構日臻成熟,與x86-64架構在專業計算領域的差距日益縮小,讓Apple有了以前者替代后者的底氣。最后,作為全世界收入和市值規模最大的公司,Apple不但有足夠的資源支撐芯片研發,也有足夠的能力應對由此產生的風險;即使嘗試不成功,也不會造成傷筋動骨的影響。

十四年前,當Apple放棄PowerPC、轉投x86時,很多人認為這是一個時代的結束:Mac不再堅持獨特的技術路線,在硬件層面與一般PC的差異日益縮小,僅在軟件層面維持差異。十四年后,Apple卻帶著自主設計的M系列芯片歸來,而且成為了第一個全面轉向ARM架構的主流電腦廠商。2021年發布的M1 Max,以及2022年發布的M1 Ultra,將Apple自研芯片的觸角進一步伸到了高端個人電腦和工作站級。至此,Apple轉向自研芯片的嘗試以全面勝利告終,下一代芯片M2也在路上了。

除了性能優勢之外,M系列芯片的市場策略也頗為老道:首先在MacBook Air、MacBook Pro兩款筆記本以及Mac Mini便攜臺式機產品中推出;在取得市場認可之后,(在價格層面)向上延伸至iMac臺式機、向下延伸至iPad Pro平板電腦;最后進一步向上延伸至Mac Studio工作站、向下延伸至iPad Air平板電腦,形成完整的產品線覆蓋。尤其是在iPad Air當中使用性能強大的M1芯片,讓其他所有平板電腦廠商處于尷尬境地,很難拿出像樣的反擊手段。

這種現象再次證明了強大的消費業務對“硬科技”研發的重要意義——Apple擁有銷量龐大、覆蓋各類用戶層級的消費電子產品線,因此可以游刃有余地為自研芯片選擇應用場景,穩步有序地實現芯片業務的擴張。在制造方面,Apple的重要性和體量使得臺積電不得不予以認真對待,保質保量完成供貨。可以想象,如果是一個獨立廠商設計出了性能強大的PC級ARM架構芯片,在缺乏消費業務支撐的情況下,也很難在短期內將其推廣開來。要知道,從2020年6月Apple官方宣布將換用M1系列芯片,到2022年3月整個Mac系列換裝完成,只花了21個月而已!

截止2022年3月,Apple已經實現了在全部主力硬件產品中的芯片自研化:iPhone和HomePod使用A系列,Mac和iPad使用M系列,iWatch使用S系列和W系列,AirPods使用H系列。這種全面自研化不是出于計劃,而是產品發展的自然結果。Apple構筑的生態系統足夠強大,利潤足夠豐富,在產業鏈中的地位足夠重要,從而具備了以合理的價格部署高性能自主設計芯片的能力。如果一個規模遠小于Apple的硬件廠商要強行仿效,那么結局將是不言而喻的。

Apple的資金儲備非常強勁:截止2021年底,現金及短期投資規模之和為639億美元,而且其長期投資足以清償一切債務;上個季度的經營現金流高達470億美元。因此,我們完全可以認為,Apple有能力以自主研發、投資或并購的方式,進軍一切“硬科技”領域,只看它樂不樂意而已。在軍事上,數量本身往往即意味著某種質量;同理,在商業上,足夠強大的財務資源往往即意味著技術實力,因為只要出價足夠高,總歸有人會樂意出售。對于這一點,Amazon可能更有心得,因為它的自研芯片、機器人和自動駕駛業務全是來自并購。而單純寄希望于通過某種技術創新而實現單點突破的公司,成功的概率非常渺茫。就像一句成語:“欲速則不達。”

Microsoft vs. Amazon: 不同出發點的殊途同歸

Microsoft是“五巨頭”當中唯一一家以To B業務為大本營,而且迄今仍以To B為主要收入和利潤來源的公司。Microsoft與其他“四巨頭”在多種業務上有競爭關系,例如Surface平板電腦與Apple iPad及Mac競爭,Bing搜索引擎與Google搜索引擎競爭,等等;但是,與它競爭最直接、最激烈的巨頭是Amazon。因為雙方爭奪的焦點在于云計算,這既是Microsoft近年來得以復興的基石,也是Amazon的重要現金牛和利潤來源。在核心業務上形成的競爭,是最不可調和的競爭,何況雙方的技術和規模差距不大。

有趣的是,觀察Microsoft和Amazon的發展軌跡,可以發現某種“異曲同工”或“鏡像”:前者立足于To B,向To C擴張,近期收購Activision Blizzard更凸顯了這個戰略;后者立足于To C,向To B擴張,在Jeff Bezos卸任后的新一代CEO正是來自AWS。我們可否稱之為“殊途同歸”?雖然在上文已經對兩家的發展軌跡進行了粗略探討,但在本章我們將進行更細致的分析。

Microsoft: 以To B為支點進軍To C,反反復復二十余年

自從2014年Satya Nadella就任Microsoft CEO以來, Azure云計算業務取得了巨大進展,成為唯一能與AWS扳手腕的公有云服務。截止2021年底,Azure在全球IaaS & PaaS市場占據了22%的份額,僅次于AWS,并已經達到后者的2/3。Microsoft的云計算轉型,遠比Oracle、IBM等老一輩信息技術巨頭更成功,因此市值也將它們甩下了一大截。

Microsoft Azure取得成功的原因有很多,但最重要(也是其他公司最難以仿效)的一點是在企業客戶方面多年累積的優勢。具體而言:

-

在PC時代,Microsoft軟件產品深入影響了幾乎所有主流企業客戶,其影響力不僅體現在操作系統這樣的“基礎層”,也體現在辦公、企業管理、應用開發、信息安全等“應用層”。選擇Azure,就意味著將整個Microsoft軟件生態比較平滑地遷移到云端。這對于那些歷史悠久、不想重新部署軟件解決方案的大中型公司尤其有吸引力。Microsoft成功地將企業客戶對自身軟件產品的依賴,轉化為了對Azure云服務的依賴。

-

由于Microsoft的整個組織架構(包括但不限于銷售部門)都是以服務企業客戶為核心。尤其是在北美和歐洲,Microsoft非常熟悉企業想要什么、如何分配預算、如何做出IT采購決策。企業客戶的決策往往比消費者更慢、更謹慎,更關心可靠性,對后續服務的要求更高;而且一旦做出決策,就帶有很強的慣性。對于服務這種客戶,Microsoft的經驗和技巧要遠遠強于絕大多數消費互聯網公司。

在Microsoft Azure的競爭對手當中,AWS雖然沒有對企業客戶的歷史積累,但是其銷售能力非常強大,而且先發優勢過于明顯,所以仍然維持著市場領先地位。而Google Cloud則既缺乏歷史積累,也沒有足夠的對企業銷售能力;Google內部流行的主要是21世紀誕生的消費互聯網文化,也就是引領風氣之先,在用戶意識到需求之前就去創造需求——這恰恰不討企業客戶尤其是大客戶喜歡。

云計算業務的強勁增長,使得Microsoft更有本錢發起對To C業務的進攻,主攻方向在于游戲,其中最令人注目的舉動是2021年對ZeniMax的收購、2022年對Activision Blizzard的收購。自從1990年代后期涉足游戲內容業務以來,Microsoft對游戲業務的經營已經超過25年;從2000年發布初代Xbox主機、經營游戲平臺業務開始,也經歷了22年。這個漫長的過程經歷了很多失敗,恐怕也只有Microsoft這樣擁有近乎無限資源的公司能夠支撐下來。總結下來,Microsoft的游戲擴張之路可以劃分為四個階段:

-

從1995年開始,Microsoft成立了游戲發行部門,并收購了一批游戲工作室,由此誕生了《微軟模擬飛行》《帝國時代》等一批優質PC游戲。不過,當時游戲市場的主流在主機平臺,而Microsoft尚未做好準備加入主機競爭,而是與日本游戲巨頭Sega合作,為后者的Dreamcast (DC)主機提供軟件和技術支持。遺憾的是,Sega在與Sony的競爭中敗下陣來, Microsoft被迫重新考慮自己的選擇。

-

2000年,Microsoft發布了初代Xbox主機,與Sony、Nintendo兩大日本主機廠商展開競爭。在Bill Gates的計劃中,游戲主機承載了讓Microsoft占領客廳、進入消費者日常生活的使命,戰略意義很高。當時Microsoft的收入和市值如日中天,有足夠的資源可以投入硬件領域的競爭。此后幾年,Xbox建立了強大的內容生態,給當時的行業領先者Sony PlayStation 2制造了一些麻煩。

-

從2007年開始,全球金融危機促使Microsoft調整策略,時任CEO Steve Ballmer也不再像以前那樣重視游戲。Xbox 360游戲主機因為成本過高而且出現嚴重技術故障,一度造成了巨額虧損。結果就是Microsoft的游戲業務出現了一定的收縮,許多自研工作室被出售或關閉,投資者甚至猜測Microsoft終將退出游戲業務。

-

2014年Satya Nadella接任CEO之后,第一次重要收購的目標就是《我的世界》開發商Mojang——這意味著游戲業務再次成為一個發展重點。此后幾年,Microsoft致力于打通Xbox主機和Windows PC平臺,以“跨平臺會員體系”吸引主流玩家;同時不斷通過收購加強自研能力,直至2022年初發起震驚世界的、游戲行業歷史上最大的一次收購。

事實上,在2021年完成對ZeniMax的收購之后,Microsoft的自研游戲陣容已經非常完善:在射擊品類有《光環》《戰爭機器》《毀滅戰士》《雷神之錘》《德軍總部》,在角色扮演品類有《輻射》《上古卷軸》《廢土》《天外世界》,在競速品類有《極限競速》,在即時戰略品類有《帝國時代》《光環:戰爭》,在沙盒品類有《我的世界》。在收購Activision Blizzard之后,Microsoft將進一步穩固在射擊、角色扮演兩個流行品類的優勢地位。

耐人尋味的是,在歷史上,Microsoft幾乎所有的優質自研游戲都是源于收購;為Xbox平臺開發游戲的獨立游戲開發商,很大一部分最終都被Microsoft收購了。這種“外延式擴張”當然會造成許多管理上的問題,通過收購獲得的工作室很多又被拆分掉了,造成了嚴重的資源浪費。很多人大概會問:同樣是進行性價比較低的外延式擴張,為什么Microsoft成功了,而國內的字節跳動和B站尚未取得成功?答案顯而易見——因為前者投入的資源總量遠遠高于后兩者,投入時間也遠遠長于后兩者。無論是多么低效的擴張模式,只要投入足夠了,總歸會有成功的那一天。關鍵看你等不等得起!

應該承認,目前Microsoft的游戲戰略,比以前更加清醒、務實。它意識到了,如果單獨比拼游戲主機平臺,Xbox很難打敗Sony PlayStation;如果單獨比拼游戲內容,它也不過是一個規模較大的內容商,收入甚至小于騰訊;如果要比拼游戲主機之外的平臺,那么在PC端已經有了強大的Steam,在移動端已經有了App Store和Google Play。上述任何一個領域單獨拿出來,Microsoft都沒有多少勝算。

因此,Microsoft的選擇是:打通Xbox主機端和Windows PC端,然后進一步通過云游戲打通移動端,打造歷史上從未有過的“跨平臺”發行和渠道體系。當Sony和Nintendo仍然在以“獨占游戲”為自家主機的賣點時,Microsoft早已放棄獨占策略,轉而鼓勵跨平臺內容,并將自己的游戲會員體系Xbox Game Pass擴展到PC端。在歷史上,Xbox Game Pass的規模一直遜色于Sony PlayStation Plus,后者的付費用戶是前者的約2倍;但是,前者正在采取更激進的競爭策略,包括免費提供一些重量級首發游戲。在收購Activision Blizzard的電話會議上,Microsoft管理層公然提出,《使命召喚》這樣的3A大作也可以在發售之日就向會員免費發放,這無異于對Sony的釜底抽薪!

Microsoft的最終目標是改造整個游戲行業的商業模式,實現所謂GaaS (Game as a Service)。在云游戲大面積推廣之后,游戲主機、PC、移動平臺的區別會無限縮小,買斷制付費模式也將逐漸轉向按時間支付會員費,就像今天Netflix等流媒體平臺的商業模式。Microsoft對云游戲愿景十分樂觀,因為它本身是全球第二大公有云服務商,數據中心遍布140個國家,所以在技術上和成本上都擁有優勢;在此基礎之上,只要補齊內容上的短板就可以了。嚴格地說,Microsoft的游戲戰略最不可或缺的基石就是Azure!

相比之下,老對手Sony的應對方式要保守得多:沒有對會員免費首發游戲的計劃;云游戲服務僅覆蓋PlayStation主機和PC,暫未延伸至移動端;會員使用云游戲服務的代價也要略高一些。與其說這是差異化競爭,倒不如說是一種無奈——Sony缺乏云計算技術優勢,它的云游戲還要使用Azure的基礎設施。它唯一的優勢在于內容的數量和質量;可以想象,一旦這個優勢也被追上,又會發生何等慘劇?當Microsoft收購Activision Blizzard的消息傳出時,Sony花費27年建立起來的游戲生態,走到了岌岌可危的邊緣。

如果沒有云計算市場的領導地位,即便Microsoft愿意在游戲業務上繼續投入,也不可能有很大的勝算。這是To B業務反哺To C業務的一個最佳案例。換一個角度,如果Xbox云游戲服務成為了市場主流,就將為Azure創造更多的內部及外部需求,從而幫助其進一步縮小與AWS的差距。現實就是如此奇妙,“為企業按需提供計算能力”與“占領消費者的客廳” ,兩個看起來毫不相關的愿景,卻產生了真實而深遠的協同效應。

游戲并不是Microsoft唯一的消費業務。它還擁有LinkedIn(注:在財報中被列入企業業務而非個人業務)、搜索和新聞廣告(主要是Bing)、硬件設備(主要是Surface)三個重要的消費業務板塊。面向個人用戶的軟件產品和云服務也有較大的規模,但在本質上與面向小企業的此類業務沒有本質區別。2021年第四季度,LinkedIn和廣告業務增長比較強勁,主要是受到了后疫情時代美國經濟復蘇的推動。附帶說一句,Microsoft廣告業務的增速明顯慢于Alphabet(盡管規模明顯小于后者),Bing迄今也沒有任何挑戰Google的跡象。

可以看到,LinkedIn和Bing這兩項消費互聯網業務,處境比較尷尬:前者是垂直領域的領先者,可是橫向擴張的空間有限,戰略意義不明顯;后者理論上有很大的市場空間,可是在Google這個過于強勁的對手的重壓之下,毫無翻盤的希望。在長期,Microsoft只能寄希望于將它們與自身的To B業務結合起來,產生類似于“游戲+云計算”的協同效應——希望不是很大。反而是其中規模最小的Surface硬件業務,蘊含著一定的戰略潛力。

Surface是Microsoft第一個真正實現了商業成功的智能硬件產品線。很多用戶至今還記得Zune音樂播放器,它曾經被寄予與iPod競爭的厚望,最終卻淪為笑柄;以及搭載了Windows Phone操作系統的Lumia手機,Microsoft不惜收購了Nokia的手機業務,最后卻連整個Windows Phone生態都被放棄。所以,當初代Surface于2012年發布時,就算是最樂觀的人,大概也不敢預測它能夠持續十年以上,并且從2015年開始實現盈利。

我們很難衡量Surface究竟有多成功,因為市場調研機構往往會把它的不同型號拆分到“平板電腦”(Tablet)、“筆記本電腦”(Laptop)乃至“桌上電腦”(Table PC)等多個領域,從而低估其市場份額。如果我們粗略地把Surface歸類為“平板電腦”,那么2021年第四季度,它的銷售額大致相當于Apple iPad的30%,全球市場份額居于第三或第四位——第二位是Samsung;如果Google Chromebook算一種平板電腦,它的市場占有率可能也高于Surface。

僅僅從收入、利潤或市場份額看,Surface似乎不是很重要。不過,從戰略視角看,這條智能硬件產品線至少具備兩個不可替代的意義:

-

自從Lumia手機偃旗息鼓、Windows 10 Mobile被放棄以來,Surface就成為了唯一的搭載Windows系統的移動智能設備。正是因為Surface的成功,HP、Samsung、Dell等廠商才推出了自己的類似設備,由此產生了“桌上電腦”這一品類。假設沒有Surface, Windows系統可能會把教育、家庭等場景拱手讓給Apple Mac OS/iOS。

-

Microsoft可以通過Surface探索硬件開發的更多可能性,從而仿效和追趕Apple。例如,Surface Pro X使用了Microsoft和Qualcomm聯合開發的Microsoft SQ1系統級芯片;由此發展下去,Microsoft像Apple那樣推出自主設計芯片也不是不可能。畢竟,擁有自己的消費硬件產品,就意味著給很多基礎研發成果找到了試煉場。

Zune, Lumia, Surface: Microsoft消費硬件進化論

為什么Surface能成功,而Lumia手機卻失敗了?一個重要原因是,前者搭載了臺式機使用的Windows 8/10/11操作系統,從而具備了強大的“生產力”;后者搭載的卻是Windows Phone 7/8,一個悲慘的“四不像”。讓很多用戶選擇Surface的主要因素就是它能運行Office等生產力工具,而且與PC端實現無縫互動。對于那些希望讓平板電腦同時承擔娛樂和工作職能的人而言,Surface可以在辦公室之外的場景發揮重要作用(經常隨時隨地加班的中國用戶可能對此深有體會);在這種場景下,Microsoft生態系統可以擁有與Apple生態系統同樣不可或缺的用戶黏性。

只要理解了上面的一切,我們就能理解為何Microsoft決定從2020年起徹底放棄Windows Phone生態,僅保留搭載Windows 10/11系統的Surface產品線。無論是Apple iPad/Mac設備還是Android設備,在便攜性、娛樂性和工業設計方面都達到了極高水平,而Windows生態與其競爭的最大優勢在于生產力。Surface找準了自己的定位——生產力與娛樂兼顧的最佳組合,或具備一定娛樂功能的入門級生產力設備。這是Microsoft所擅長的戰場,盡管它尚未取得全勝,但前途至少是值得期待的。

Microsoft在根本上仍是一家“To B基因”公司,無法與那些武裝到牙齒的“To C基因”公司進行平等競爭。然而,每個人都有兩面——既是辦公室里的模范員工,也是躺在床上看電影的吃瓜群眾;既是課堂里勤記筆記的學生,也是給朋友分享熱門社交媒體的派對動物。這兩面的需求不一定要由同一家公司滿足,很多人早已習慣了工作時間歸Windows生態、休閑時間歸iOS生態;但是,總歸有人希望以一部設備滿足兩種需求,而這正是Microsoft的希望所在。

需要補充的是,Microsoft在To C業務上暴露出了這么多缺點,恰恰是因為它是唯一一個有資格角逐To C巨頭地位的To B公司。在·1990-2000年代與它互有勝負的那些傳統軟件巨頭,在業務和財務上都被甩出了很遠的距離,可能永遠不會獲得同樣的挑戰資格。我們沒有任何理由認為,若IBM、Oracle等公司得到進軍消費市場的機會,其表現會比Microsoft更好。

Amazon: To B和To C均在進攻,但是態勢不同

作為Amazon的利潤擔當和“現金牛”,AWS面臨著Microsoft Azure的挑戰。Google Cloud的增速固然很高,不過規模尚小;Azure才是真正的心腹之患。讓Amazon股東高興的是,從2021年二季度開始,AWS的增速持續回升;根據管理層的解釋,這一方面是由于企業客戶的需求在后疫情時代集中爆發,一方面也是由于銷售團隊的擴大。

迄今為止,AWS仍是全球規模最大、功能最完善的公有云服務,而且仍然是大批技術標準的實際制訂者。只要它能將自身與Azure的收入增速差距控制在10個百分點以內,就沒有什么可擔心的。上文提到個,考慮到AWS的營業利潤率高達30%,它完全可以以激進的價格戰打擊競爭對手;既然它還沒有這么做,就說明問題還不是很嚴重。

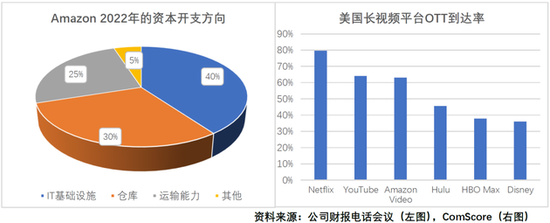

在2021年四季度的財報電話會議上,Amazon管理層表示,今后一年的資本開支(Capex)的主要用途如下:40%投資于IT基礎設施,主要是AWS;30%投資于倉儲設施;25%投資于配送能力;5%投資于其他領域。看起來,AWS仍然是重中之重,但還有兩個容易被忽略的問題:

-

對倉儲和配送的投資比例之和為55%,說明Amazon最看重的仍然是物流履約能力。在2020年上半年的疫情初期,Amazon配送時間一度大幅延長,這刺激了它進一步建設物流基礎設施。疫情期間,獨立站、D2C品牌對歐美消費者的吸引力大大提升,如果Amazon想維持競爭優勢,就必須提供更好的用戶體驗,尤其是在生鮮、日用食雜領域。

-

對AWS的投資,有一部分會用在流媒體等娛樂業務上。Amazon內部業務本來就是AWS最大的客戶,只是不會體現在財務報表上;隨著Amazon Prime Video、Amazon Music、Twitch等娛樂業務的發展,內部業務對AWS的貢獻比例可能有增無減。

對于Amazon在生鮮和本地電商方面的擴張,我們將在后續章節詳細分析。Amazon管理層在這個領域投入的精力,很可能超過了AWS——因為后者是一個成熟的強勢業務,前者則是一個發展初期、誰也不知道路徑的業務。接下來我們主要分析Amazon的娛樂業務,它的重要性無法體現在財務報表中,所以經常被投資者忽視。

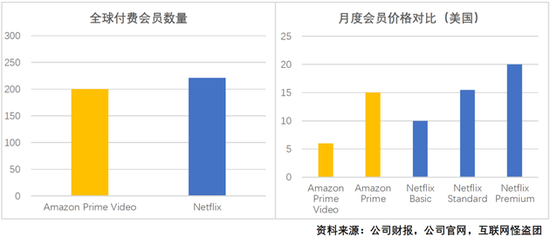

根據ComScore的統計,截止2022年初,Amazon Video可以觸達63%的美國OTT(電視機頂盒)用戶,僅次于Netflix和YouTube,遙遙領先于其他長視頻平臺;Amazon占據了美國OTT用戶觀看時長的9%,僅次于Netflix(26%)、YouTube(24%)和Hulu(13%)。其中,YouTube主要是一個PUGC平臺,長視頻占比較低,付費會員還在發展中;Amazon的主要競爭對手,其實只有Netflix和Hulu而已。

進入2022年,Amazon Video在內容領域的進攻態勢有增無減,其中包括與美國NFL簽訂的為期11年的《星期四晚間橄欖球》(Thursday Night Football)獨家播出協議,即將于9月開播的《指環王》系列劇集,以及多部由Amazon獨家播出的大電影。現在,Amazon Video幾乎就是一個縮小版的Netflix,能夠與后者提供相似數量、相似品類的內容,只是內容質量和影響力尚遠遠低于后者。

肯定會有人好奇:在Netflix強大的先發優勢以及對內容的深刻理解面前,Amazon究竟有什么競爭力?后者固然可以砸錢,但前者也不缺錢,而且砸錢做內容的商業模式就是由Netflix引領出來的。答案在于捆綁銷售和價格優勢。在美國等大部分國家,購買Amazon Prime會員(14.99美元)即自動獲得Video會員資格;如果單獨購買Video會員,則僅需要5.99美元。而Netflix的三個檔次會員價格分別為9.99美元、15.49美元和19.99美元,用戶成本明顯更高一些。

你或許會認為,鑒于Netflix的內容優勢明顯,這樣一點價格差異算不了什么。問題在于,對于已經購買了Amazon Prime會員的人而言,Amazon Prime Video相當于是白送的,Netflix被迫進入了一場不平等的競爭。2021年四季度,Amazon Prime有2億會員觀看過視頻,而Netflix的全球會員也不過2.21億。作為一個行業的領先者,在用戶基數上被第二名追到這么近的距離,已經足夠產生危機感了。

事實上,如果單純比較內容庫的大小,Amazon更勝一籌,合計擁有2.6萬部電影和2700部劇集的版權(2021年底數據),而Netflix僅能提供3600部電影和1800部劇集。所謂“Netflix的內容優勢”,主要是指新內容,尤其是每個季度的獨家劇集。最近幾年,Netflix甚至在主動收縮內容數量,淘汰舊內容、聚焦于新內容。一般而言,資深影迷會更喜歡Amazon涵蓋一切的內容庫,而普通用戶會更渴望在Netflix上看到一線劇集。從這個角度看,Netflix并不能做到Amazon所能做到的一切,它的內容優勢并沒有很多人想象的那么大。

在美國和歐洲發達國家,Netflix還可以穩坐釣魚臺,因為那里的用戶早已養成觀看習慣,而且對價格不太敏感。然而,在印度、拉美等新興市場國家,Amazon的捆綁銷售可能發揮舉足輕重的作用。要知道,Amazon Prime會員除了綁定視頻, 還綁定了音樂、游戲、電子閱讀、直播頻道等一堆數字內容服務,這對于尚未形成使用習慣、預算又有限的用戶可能很有吸引力。恰好近年來Netflix的發展重點也是海外新興市場,可以想象,它與Amazon在用戶方面的競爭將會日趨激烈。

外界往往忽略了一個事實:Amazon對媒體及內容業務的擴張早在1998年就開始了,當時它的第一次重大收購目標就是IMDb電影資料庫。因為早期的Amazon是一家網上書店,書籍本身就帶有內容屬性;此后多年,它也從未放棄過對內容業務的野心:

-

2006-10年,先后成立或收購了視頻、在線音樂、電子閱讀、有聲書、實體書和影視制作業務,從而具備了比較完整的內容產業鏈。然而,這個時期Amazon的財力還不是很強,尚未坐穩“科技巨頭”的位子,大部分資源被用于電商和云計算兩大業務;上述媒體業務的發展普遍比較緩慢,在細分市場處于邊緣地位(電子書除外)。

-

2012-14年,隨著AWS開始貢獻利潤,Amazon有了更雄厚的本錢。它一方面加碼視頻平臺和影視業務,一方面開始從事游戲這個最燒錢的內容業務;對Twitch直播平臺的收購,同時支撐著Amazon對游戲和流媒體業務的野心。在這個階段,Amazon已經不再僅僅滿足于“擁有內容業務”,而是致力于把內容業務做成下一個增長點。

-

2019年,Amazon開啟了IMDb TV,目標是與YouTube競爭。2022年,它收購了好萊塢傳統“六大”公司之一的MGM。在巨額投入之下,視頻業務已經取得了較大的進展;游戲業務雖然規模還不大,但也有幾部成功作品問世。在Amazon季度財報當中,娛樂板塊被置于“管理層討論和分析”的第二位,僅次于電商板塊,可見管理層的重視程度。

Amazon擴張內容業務,顯然不是為了與Amazon Prime會員形成交叉銷售,因為這個會員單純依靠免費送貨服務就可以賣得很好了。我們應該從更高的層面思考這個問題。首先,就像Microsoft通過云游戲與自身的Azure云服務產生協同性一樣,Amazon也可以通過流媒體平臺與自身的AWS產生協同性。其實,從AWS成立之日開始,Amazon內部業務就是它最大的單一客戶(只是不會顯示在財報上);Amazon電商平臺的對存儲和算力的龐大需求,推動了AWS的快速增長,從而使其能為外部客戶提供更全面、更廉價的服務。現在,Amazon Prime Video可以繼續扮演這種內部驅動力的角色。附帶說一句,Netflix使用的也是AWS云服務(正如Sony云游戲使用的是Azure云服務)!

其次,在所有消費互聯網業務當中,零售電商業務是打開頻次較低、用戶基數較小的一種。Amazon不在財報中公布用戶數量,但我們估計其電商平臺的DAU/MAU遠遠低于Google和Meta,正如國內淘系電商的DAU/MAU遠低于微信和抖音。美國互聯網公司不像中國同行那么重視用戶數量和用戶時長概念,可也并非毫不重視。如果能夠以可控的成本經營媒體和內容業務,從而提升Amazon生態系統的用戶基數和用戶黏性,無疑是值得的。

通過上面的分析,我們可以看到:Amazon在To B和To C兩個方向均在進行擴張,但是形勢的復雜程度完全不同。在To B領域,AWS的領先優勢仍然明顯,主要是沿著既定軌道加大投資,在更多國家推出更多服務種類,同時增強在SaaS層的存在;這不是一件非常困難的事,主要比拼的是執行力。在To C領域,Amazon主攻的則是近場電商(生鮮、日用食雜)和內容業務,前者是一個全新的商業模式,后者則不是它在歷史上擅長的業務。關于近場電商的問題,后面將有專章討論;內容業務則需要與AWS互為支點、互相助推。在這里,我們可以更加深刻地理解到:對于Microsoft和Amazon這種級別的科技巨頭而言,既沒有單純意義的To C業務,也沒有單純意義的To B業務,一切都是互相關聯的。

From To B or To C? “跨境擴張”的難點所在

Microsoft以To B業務為出發點進攻To C,Amazon以To C業務為出發點進攻To B,二者迄今均已取得了不錯的成效。那么,誰的效率更高、表現更好呢?公允地說,是Amazon。我們只需要注意到如下事實,即可得出上述結論:

-

Microsoft早在1995年就開始經營游戲業務,早在2006年就開始經營智能硬件業務。經過多年探索,它在這兩個方面只能算“站穩了腳跟”,還遠遠談不上“市場領導者”。在此期間,Microsoft犯下了太多錯誤,付出了沉重代價,完全是依靠在軟件行業積累的雄厚資本,才支撐著To C業務沒有倒下。換了其他任何一家公司,恐怕都無法付出類似的代價,過去的一切投入終將淪為笑柄。

-

Amazon從2004年開始經營公有云業務,幾乎一手創造了現代云計算的技術和商業模式。短短十年之內,AWS不但實現自給自足,而且開始反哺自營電商業務。作為一家新興公司,Amazon沒有很高的容錯率,基本依靠效率和創新精神打贏了這一局。AWS在云計算行業的地位,要遠遠高于Xbox在游戲行業的地位、Surface在平板電腦行業的地位,這一點應該毫無爭議。

消費者和企業客戶存在太多區別:前者比較感性、決策周期較短、用戶體驗要求極高,后者比較理性、決策周期較長、不太重視用戶體驗;面向兩者的銷售體系并不通用,一個品牌的號召力往往不能無縫地同時覆蓋兩者。換句話說,一只“大笨象”可以做好企業生意,甚至會被企業客戶認為穩重可靠;在消費者那邊,“大笨象”卻幾乎毫無可取之處。

2000年,Microsoft發布的初代Xbox游戲主機,就是這樣一只“大笨象”:缺乏工業設計,傻大黑粗,塞滿了笨重的標準化硬盤和DVD光驅,就連名字也有點拗口。這樣一臺設備,非常不適合放在客廳或起居室里,連搬運都很吃力,僅此一條就注定要失敗。彼時彼刻,Apple正在通過工業設計推出一個又一個爆款消費級產品,Microsoft卻沒有從中學到任何東西;此后十年雙方的消長,在此刻其實已經決定了一半。

笨重的初代Xbox主機,塞下了太多部件

你或許會反駁:“Xbox不但沒有失敗,反而取得了2400萬部的銷量,為Microsoft的游戲平臺事業開了一個好頭!”沒錯,那是用無休止的砸錢換來的——Xbox的定價遠低于生產成本,從而導致了極高的性價比;在主機上市前,Microsoft火線收購了一批游戲工作室,又重金買下了一批游戲的獨占權;鋪天蓋地的廣告和營銷攻勢也震動了整個游戲行業。到了下一代Xbox 360主機發布時,Microsoft不僅再次因為成本過高而蒙受巨額虧損,還因為品控不力而釀成了“死亡三紅”惡性故障。幸虧競爭對手Sony也犯下了類似錯誤,Microsoft的損失才得到了一定的控制,否則Xbox系列主機可能早已二代而終。

在其他消費級業務中,Microsoft不停地重復著惡性循環:由于產品設計不佳,導致用戶體驗不好,只得砸錢(降價或收買合作伙伴)解決問題,同樣的問題又會在下一代產品中出現。直到實在無錢可砸,或者管理層不再愿意付錢,該業務遂關門大吉或無限期停滯。這樣的命運,曾經出現在Zune音樂播放器、Lumia手機、Kinect體感設備、HoloLens VR設備身上,還曾差點出現在整個Microsoft游戲業務身上。

在企業級業務上的大量積累,本來應該使Microsoft獲得一定的技術優勢,以構成對消費端的“降維打擊”——這是很多投資者一直盼望的。遺憾的是,企業級業務往往會使Microsoft背上歷史包袱,用做企業產品的思路去做消費產品生態,由此導致了Windows Phone的悲劇,以及Microsoft徹底退出智能手機市場。

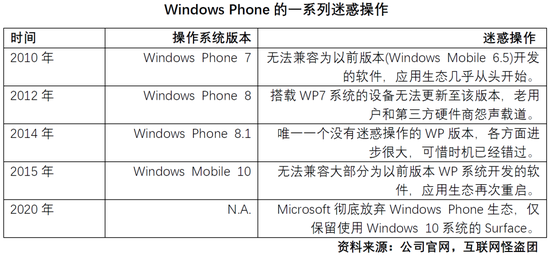

2010年,智能手機市場尚處于發展初期,Android羽翼未豐,Nokia等傳統廠商未能及時推出自己的軟件生態;而Microsoft擁有Windows CE、Windows Mobile等早期移動操作系統的積累,在理論上具備以Windows生態實現PC端和移動端“大一統”的可能性。然而,Windows Phone (WP)操作系統的短暫歷史,就是一部合作伙伴的血淚史:WP7拋棄了以前版本的一切應用生態,第三方開發商必須從頭開始;WP8則不支持大部分舊設備的升級,從而惹怒了第三方硬件商和最支持WP的老用戶。到了2015年,WP系統又被全面改版為Windows Mobile 10,整個應用生態再次重啟;不過反正也沒什么區別了,因為Microsoft已經徹底輸掉了智能手機市場的競爭。

有趣的是,自從2014年Satya Nadella接任CEO以來,Microsoft的各項消費業務出現了不同程度的復蘇。這是否說明新的管理層更擅長消費業務,或者對企業文化進行了面向消費者的改造?不一定。還有兩個更合理的解釋:第一,Microsoft交了這么久的學費,總歸交到了一個量變到質變的臨界點,開始懂得服務消費者了;第二,云計算為Microsoft創造了巨大的利潤和現金流、提升了團隊士氣,使得消費業務獲得了更多資源和更寬松的條件。如果在未來3-5年內,Microsoft的各項消費業務能繼續取得不錯的戰績,我們才能說它的“從To B到To C”的擴張取得了全面勝利。

反過來說,為何Amazon從To C到To B的擴張,成效明顯更快、代價也較小呢?運氣因素是很重要的,這種成功可能不具備廣泛的指導意義——Google和Meta對To B業務的擴張就遠遠沒有那么高效。然而,Amazon的成功仍然有很多值得學習的地方,其中的核心驅動力可以稱為“消費互聯網公司的天然活力”。

消費互聯網是人類歷史上邊際成本最低、規模效應和網絡效應最高的一門生意。因此,消費互聯網公司必須是“快公司”,極端重視產品迭代和客戶服務的效率,才能在九死一生的競爭中存活。必須指出,企業級業務不一定需要“快公司”,很多企業客戶重視穩定遠勝于重視效率。但是,在云計算這個全新的領域里,快速反應就意味著制訂技術標準、掌握話語權、塑造客戶使用習慣。從2003年夏AWS負責人Andy Jassy提出云計算的初步理念,到2005年AWS基礎云服務小范圍測試,只過了不到兩年;又過了三年,AWS的“數據庫、存儲、分布式計算”三位一體的能力已經完全成型。我們很難想象,在消費互聯網行業之外的任何一家公司,能夠在這么重要的業務上達到這么高的效率!

嚴格地說,Google在云計算業務上的擴張效率也不低:2008年宣布,2010年開始提供存儲服務,2012-13年開始提供計算服務,2016年以后即穩居全球公有云IaaS & PaaS市場的前三名。相比之下,IBM從2013年才通過收購進軍云服務,Oracle則直至2016年才開始提供公有云服務;緩慢的反應速度,使得這兩家傳統軟件巨頭永久失去了在云計算市場領先的機會。在中國的情況也差不多,阿里巴巴是最早擁抱云計算趨勢的公司,其次是騰訊;在傳統信息科技公司當中,只有華為及時做出了反應。

換一個角度思考,消費互聯網公司之所以具備更高效率,除了行業本身的特性使然,或許還有企業發展階段的原因——想當年,Microsoft、Oracle創立之初,都曾經以“快公司”而聞名!在任何企業的初創期,組織結構總是比較扁平,管理層總是有危機意識,部門內耗也還不太嚴重。隨著組織規模擴大,官僚主義不可避免地產生,管理層和早期員工也逐漸開始自滿、出現路徑依賴。二十年后的互聯網行業會不會像今天的傳統軟件行業那樣低效率?或許用不了二十年?

AWS宣稱,它能取得成功是因為能更好地服務客戶,歸根結底是因為它具備Jeff Bezos所謂的“第一天思維”:專注于客戶,避免官僚主義,勇于孵化新能力,接受而不害怕失敗,組織結構靈活,以有創造力的小團隊為基礎,優先考慮長期價值而非短期價值,等等。上述“第一天思維”是Amazon特有的嗎?顯然不是。任何創業公司在取得初步成功的階段,大概都具備“第一天思維”;隨著組織結構的膨脹,又不可避免地轉向“第二天思維”。其實,很多Amazon內部員工也在抱怨官僚主義和組織運轉不靈,今后類似的抱怨可能會越來越多。

在國內,很多投資人曾經拼命鼓吹字節跳動、拼多多、快手等“新一代公司”具備高超的執行力或組織效率,遠遠強于騰訊、阿里巴巴、百度等“上一代巨頭”;經過2021年的殘酷風浪,上述神話已經破滅了一半。即便神話是真的,一家僅有10年歷史的公司的組織效率高于有25年歷史的公司,也不是什么難以解釋的事情,前者終歸也會遇到后者的一切麻煩。

Jeff Bezos所標榜的“亞馬遜第一天思維”

Jeff Bezos所標榜的“亞馬遜第一天思維”話說回來,我們也不能完全用“發展階段不同”去解釋企業之間的效率差別。在五大科技巨頭當中,Apple和Microsoft成立于1970年代,Amazon和Alphabet成立于1990年代,Meta成立于2000年代;可是我們完全看不出Meta的組織效率高于Amazon或Apple。一言以蔽之,成立時間長短只是影響企業效率的諸多變量之一。消費互聯網是近二十年來發展最快、變數最多的行業,這個行業的公司當然會獲得一定的“效率加成”。至于下一個獲得“效率加成”的行業會是哪一個,那就超出本文的討論范圍了。

有必要強調一點:效率或反應速度從來不是決定商業競爭成敗的唯一原因。無論在消費級還是企業級市場,客戶有時候喜歡產品快速迭代,并愿意接受新產品的瑕疵;有時候則喜歡“慢一些但穩一些”的產品,甚至為此付出溢價。不過,在大部分情況下,“快公司”要把速度降下來是比較容易的,“慢公司”要把速度提升上去則比較困難。或許這能在一定程度上解釋,為何從To C業務向To B業務的擴張,要比反向的擴張稍微容易一些。

Alphabet vs. IBM: 硬科技的核心問題在于應用場景

IBM是中國人非常熟悉的一家信息科技公司。它不但主宰了計算機行業在PC出現之前的歷史,而且親手創造了PC產業。雖然在1980年代一度陷入危機,但是從1990年代開始,IBM在Louis Gerstner的領導之下成功回到了一線巨頭的位置(盡管仍然遠遠落后于Microsoft這樣的新一代公司)。IBM對人工智能(AI)的投資可以上溯到1990年代,很多人至今還記得“深藍”超級電腦在國際象棋中擊敗人類的報道。2010年代,IBM又推出了Watson這個“基于自然語義的人工智能解決方案”,試圖以此為支點徹底改造人類的商務和政務活動。

然而,2022年4月的IBM,市值僅有約1100億美元,遠遠低于上文提到的“五大科技巨頭”。IBM Watson早已淪為歷史遺跡,現在人們印象最深刻的是Alphabet (Google)開發的Alpha Go在圍棋中擊敗人類的一幕;Alphabet與Amazon、Microsoft一道,成為了新的人工智能三巨頭(有人認為Meta是第四巨頭)。無論人工智能在今后二十年能發展到什么階段,IBM的受益程度將注定小于Alphabet這個后輩。

IBM和Alphabet在人工智能領域的此消彼長,原因固然很多,但最根本的原因是:前者沒有找到最合適、性價比最高的應用場景,而后者找到了。因此,Alphabet是在沿著阻力最小的路徑前景,基礎研發和應用之間形成了良性循環;而IBM的驚世豪賭則以慘敗告終。“后人哀之而不鑒之,則使后人復哀后人也!”

IBM: 一部追逐“硬科技”應用失敗的總記錄

在中國資本市場趨之若鶩的“硬科技”領域,IBM一直不缺乏成果。毫不夸張地說,越是前沿、越是不接地氣的研究方向,IBM的存在感往往就越強;如果一項研究項目還停留在實驗室里,那它很可能就是IBM精通的項目。當下最典型的例子是量子計算(Quantum Computing),被學術界視為傳統(電子)計算機的潛在顛覆者,但是離大規模實用還非常遙遠。IBM Q System One不但是世界上第一部基于線路(Circuit)的量子計算機,而且是第一臺投入商業運營的量子計算機。雖然實際商業價值非常有限,這個成就仍然得到了無數媒體的報道,并且必將在IBM印發的各種PPT當中反復被強調。

IBM Q System One, 世界上第一臺量子線路計算機

IBM Q System One, 世界上第一臺量子線路計算機熟悉歷史的人不妨大膽預測:一旦量子計算開始大規模投入實用,IBM的領先地位即使不喪失,也會大打折扣。這家老牌科技公司有能力維持基礎研發投入,卻總是在尋找應用場景上落后于那些更新潮、更靈活的公司——以前是Microsoft, 現在是Alphabet。我們不需要尋找遙遠的例子,只需要回顧IBM Watson這個高開低走的大型泡沫就足夠了。

機器學習(Machine Learning, ML)是人工智能的一個重要分支,而且從1990年代開始逐漸發展為一個獨立的研究領域。在這份研究報告中,我們沒有必要討論二者的微妙區別,只需要了解機器學習更重視大數據、強調通過海量數據的訓練去自動提高算法精度即可。沿著這條道路發展下去,算法可以代替人類解決越來越多的智力問題,就像機器已經代替人類解決了大部分體力問題一樣。有人將機器學習視為下一次工業革命的核心技術,并非沒有道理。

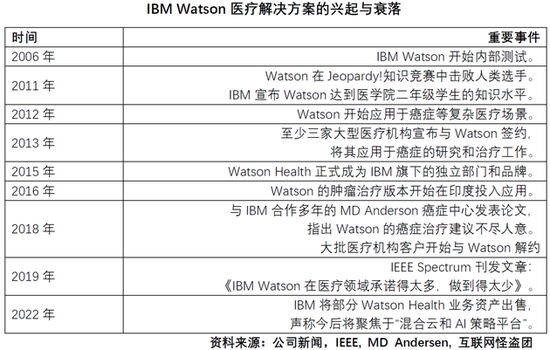

IBM不可能缺席如此重要的前沿技術。早在2016年,它就啟動了Watson項目,目標是在自然語義下實現復雜的人機問答。也就是說,用戶可以以日常語言向計算機提問,無需將其轉換為代碼,即可獲得專業的、可理解的回答。2011年1-2月,IBM Watson取得了一個萬眾矚目的開局:在美國歷史最悠久的電視智力競賽節目“Jeopardy!”當中擊敗了兩位人類冠軍,并獲得了100萬美元的大獎。同年,IBM宣布Watson已經達到了醫學院二年級學生的知識水平。

雄心勃勃的IBM決定利用Watson改造整個西方世界最復雜、資源浪費最大的行業——醫療,而且一上來就聚焦于難度最高的癌癥診療。2013年,包括德克薩斯大學MD Anderson癌癥中心在內的三家大型醫療機構與Watson簽約合作;IBM市值的歷史最高點,也恰好出現在這一年(比現在高25%)。2015年,Watson Health正式成為了IBM旗下的一個獨立部門。與此同時,Watson在教育、交通、工程、政務、天氣預報等領域也得到了一定的應用。人們有理由相信,IBM將成為機器學習產業化的最大受益者之一。

然而,IBM Watson此后的歷史,給“技術泡沫”這個詞做出了最佳注腳。從2018年開始,每年都有大批醫療機構與Watson解約;2019年,IEEE Spectrum發表了一篇文章,詳細論述Watson為何不能完成自己的承諾;2021年,IBM終于決定出售Watson Health的大部分資產,由于買家興趣平平,直到2022年才出售完成。綜合看來,Watson的失敗完全是可以理解的:

-

對癌癥治療的建議效果不佳。具體而言,Watson的治療建議與人類專家建議的一致性較低,導致許多醫院拒絕予以采信。當然,人類專家的建議未必就是對的,可是在癌癥治療這種大事上,沒有人敢輕易用人工智能否定人類專家。此外,Watson的適用場景有限,只對肺癌等常見癌癥有比較高的精度。

-

無法融入已有的醫療信息和數據系統。在MD Anderson癌癥中心,Watson甚至無法接入電子病歷系統;在英國,Watson也經常無法讀取實際病歷。原因一方面在于監管(病人隱私保護),另一方面在于醫療系統的復雜性。讓Watson接入所有醫院的醫療信息系統(HIS)簡直是難于登天!

-

無法直接代替醫生的勞動。Watson Health的設計初衷是減輕醫生的工作負擔,但由于技術和倫理的雙重原因,它無法代替醫生發表診斷意見,只能為醫生提供參考。結果,在許多醫院,Watson淪為昂貴的“年輕醫生培訓系統”,資深醫生的工作量并未得到很大緩解。

說到底,IBM選擇醫療作為突破口,本來就錯了,因為醫療涉及到太多既得利益,又有太多倫理問題;選擇癌癥診療作為細分市場突破口,更是大錯特錯,因為醫療機構對于癌癥這種重癥的治療手段必然是非常保守的,很難相信人工智能;選擇以自然語義提供癌癥診療建議,更是人為增加難度,妄想一步登天。事實上,直到2020年,醫療機構仍然在抱怨Watson對日常語言的理解能力不足!

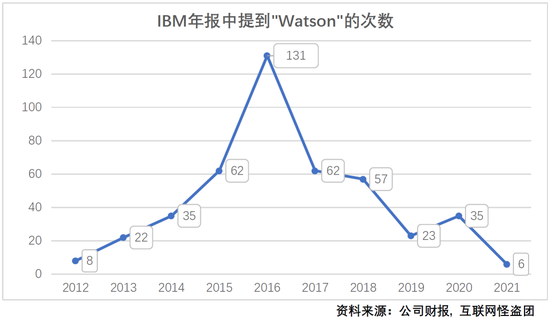

IBM對Watson從希望到絕望的全過程,形象地體現在其年報中:2012年僅提及8次Watson,此后逐年劇增至2016年的131次,然后又一路回落至2021年的6次。值得一提的是,2020年Watson有過回光返照的勢頭,可那是由于疫情期間個人用戶大量使用Watson語音助手所致,與“高大上”的醫療服務沒有關系。

假如IBM沒有選擇醫療這個極難改造的行業作為突破口,而是從一開始就聚焦于教育、交通等相對容易改造的行業,或許Watson的命運會大不相同。換一個角度想,IBM可不可以把Watson做成純粹的消費應用,例如智能家居產品或智能機器人?畢竟,“自然語義識別”對消費者有很強的吸引力,即使是Siri和Alexa這種半吊子智能語音助手都能贏得用戶青睞,何況是水平更高的Watson?可惜,歷史不容假設。好高騖遠、一味追求改變人類歷史的結果,就是成為人類歷史的笑料。

可惜的是,自從2005年出售PC業務以來,IBM基本失去了消費級業務,也就失去了對消費市場的感知。可以看到,IBM幾乎從來沒有認真地在零售、家電等消費行業推廣Watson。2017年,IBM收購了一家廣告代理公司,企圖利用Watson指導廣告投放——可是與Google、Meta高度成熟的精準投放技術相比,IBM又能有什么優勢?就算IBM想把Watson技術帶進千家萬戶,也要首先找到一個To C科技巨頭作為合作伙伴。可想而知,Apple、Amazon、Microsoft應該都不會對此十分感冒。

由此可見,Microsoft在2007-14年的困難時期,堅持不放棄消費級業務,反而一次又一次對智能硬件市場放棄沖擊,又是何等高瞻遠矚。那是進入21世紀以來Microsoft與IBM市值差距最小的時期,也是兩家走上根本性道路分歧的時期。附帶說一句,IBM可能是歷史上的所有信息科技巨頭當中,唯一一家從未認真考慮開展任何消費互聯網業務的公司。

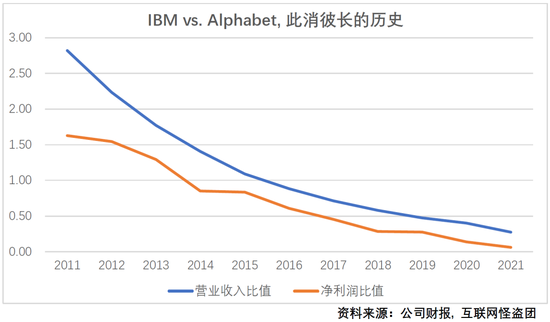

當IBM在Watson押下重注之時,Google(后來更名Alphabet)的廣告業務正處于黃金時期,而且這個黃金時期至今尚未結束。2011年,即Watson首次公之于眾的那一年,IBM的營業收入是Google的2.82倍,凈利潤則是后者的1.63倍;到了2021年,即IBM拼命尋求出售Watson Health的那一年,它的營業收入僅相當于Alphabet的27%,凈利潤則僅為后者的6%。

2022年1月,IBM終于以約10億美元將Watson Health的大部分資產出售,一個時代劃上了句號;它同時宣布將改變戰略,從此聚焦于“混合云和AI策略平臺”。事到如今,也沒有什么更好的選擇了,因為IBM的財力已經不足以支持如此巨大的野心。在人工智能和機器學習領域,Alphabet即便在基礎研發方面的實力,至少也不遜色于IBM。假設前者希望重復IBM Watson在醫療行業的冒險,雖然不一定能成功,但成功的希望很可能稍大一些——至少它可以多撐上一段時間。

恩格斯《在馬克思墓前的講話》中提到:“人們首先必須吃、喝、住、穿,然后才能從事政治、科學、藝術、宗教等等;所以,直接的物質的生活資料的生產……便構成基礎。”對于企業而言,基礎研發是比較高級的工作,必須以前臺業務部門提供現金流、應用場景和生態系統支撐。這個道理本來是非常直觀、不言自明的,遺憾的是,無論在美國還是中國,真正理解的人似乎不多。

Alphabet: 最遠大的理想,以及最接地氣的生意

Alphabet既是全世界最大的廣告平臺(沒有之一),又是全世界在人工智能和機器學習領域成就最大的公司之一。上述兩方面可謂渾然天成,因為廣告本來就是機器學習最早、最重要的應用場景之一。Alpha Go在圍棋這樣復雜的智力運動中擊敗人類,當然是值得大書特書的,問題在于Alphabet不是依靠下圍棋賺錢,也不是依靠比圍棋更復雜的天氣預測或癌癥治療賺錢;它賺錢主要是依靠在搜索引擎、地圖等場景中搭載廣告,賺錢效率則依賴于廣告推送的精度。

2014年,麻省理工學院(MIT)就論證過機器學習對于廣告行業的重要意義:與人類專家根據歷史經驗做出的判斷相比,機器學習的判斷能夠將廣告轉化率提升12倍,而且通過機器學習獲得的客戶黏性(體現為續約率)要高出近2倍。從那時起,效果廣告在互聯網廣告當中的地位越來越重要,自動化投放比例也越來越高。這個趨勢的受益者不僅包括Alphabet、Meta和Amazon,也包括國內的字節跳動、阿里巴巴和騰訊。

與癌癥治療這種“地獄級難度”的應用場景相比,互聯網廣告投放堪稱“簡單難度”:在這個場景里,監管和倫理問題要少得多,做出成效要容易得多,也不存在大量盤根錯節的既得利益。作為全球最大的搜索引擎、地圖和網盟服務商,Alphabet自己掌握著終端消費者,也就掌握了機器學習技術的整個實用鏈條。機器學習的進步,既提升了廣告推送的效率,從而取悅了廣告主;也提升了搜索結果的精度,從而取悅了消費者。IBM在醫療、交通等場景未能實現的良性循環,在廣告場景卻比較順暢地實現了。

2016年以來,隨著美國和歐盟的消費者隱私保護立法進程的深入,互聯網公司不得不配合進行自律式監管,其中影響最大的兩個舉措就是Apple修改IDFA(廣告提示符)政策,以及瀏覽器廠商紛紛禁用第三方Cookie。上述兩個舉措均會導致廣告平臺或廣告代理商追蹤用戶身份的難度提升,從而既無法精準地推送廣告,也難以準確衡量廣告轉化率。迄今為止,Alphabet的廣告收入增速沒有受到實質性影響,其管理層也不認為用戶隱私政策將對自身的廣告業務構成重大約束。一個非常重要的原因是:Alphabet通過前瞻性的技術研發,在一定程度上抵消了用戶隱私保護的影響。

最典型的例子是2019年宣布、2021年開始實施的Google Privacy Sandbox方案。該方案的核心是改變廣告推送人群,不再追蹤個體瀏覽行為,轉而追蹤有類似瀏覽習慣的群體,從而最大限度地保護個人隱私。Google宣稱,Privacy Sandbox的最終目標是廢除瀏覽器端的第三方Cookie和安卓端的廣告提示符,同時盡量不影響廣告推送精度。雖然監管部門和外部開發者對此充滿疑慮,但是我們應當承認,Google提出了目前對于解決互聯網用戶隱私問題比較全面、有實用價值的解決方案。

Google Privacy Sandbox應用了多種數據分析和機器學習技術。其中最重要的算法之一是“群體聯盟學習”(Federated Learning of Cohorts),原理是將瀏覽相同內容的用戶“混合”起來,賦予一個群體ID,從而在不泄露個體身份的情況下進行基于興趣的廣告投放。聽起來非常庸俗、缺乏美感,但正是這種“庸俗”的技術應用,支撐著那些更遠大、通向“星辰大海”的前沿技術研發。(注:該算法其實并不符合“聯盟學習”的定義,可能是因為Google在開發過程中改變了技術路線。)

瀏覽器端的Google Privacy Sandbox時間表 資料來源:Google Privacy Sandbox官網

瀏覽器端的Google Privacy Sandbox時間表 資料來源:Google Privacy Sandbox官網與此同時,鑒于搜索廣告在全球廣告市場的份額已經見頂,Alphabet一直在探索更多場景、更多形式的廣告投放,其中首要的是基于地理位置(LBS)的投放。上文提到過,新冠疫情徹底改變了美國消費者的習慣,零售商因此更加追求“全渠道零售”,試圖整合線上線下供應鏈和履約能力——無論是吸引到店消費,還是進行“線上下單、線下/路邊提貨”,乃至提供到家配送服務,都離不開地圖等LBS應用;而美國最流行的地圖應用只有Google和Apple。

按照Alphabet管理層的說法:“我們計劃向中小企業提供……在線上和線下獲客之間無縫切換的能力,范圍應該大大超越它們的鄰近地區。”在實體商品方面,Google允許零售商標注存貨狀態(是否有貨)、送貨選擇(是否支持配送到家/路邊提貨);在服務方面,Google在部分地區開放了訂票、酒店預訂乃至服務預約功能。這些功能,在中國大多被歸類于“本地生活服務”,看上去似乎缺乏技術含量。事實恰恰相反,Google通過強大的算法技術(包括但不限于大數據、機器學習),提高了商家與用戶的匹配效率,從中獲得了大量收益。

2021年5月,Google先后與Shopify和Square兩個美國最大的零售行業SaaS服務商簽署合作協議,允許其客戶更方便地在Google展示商品廣告,同時也開放了一些數據接口。今后,對于小型本地商戶而言,在Google上標記地點、展示貨架、顯示服務狀態可能會更加容易,只要通過Shopify和Square的系統一鍵同步過去就可以了。這個舉動彰顯了Google建立“開放式零售生態系統”,從而在美國零售廣告市場獲得更多份額的決心。對于傳統的本地廣告投放渠道,例如本地報紙、本地電視臺、戶外廣告而言,則絕不是什么好消息。

Google Maps可以提供本地商戶的細節和評分

Google Maps可以提供本地商戶的細節和評分另一個重要方向是視頻廣告。無論在中國還是美國,視頻(含短視頻)都是用戶時長增長最快、廣告開支比例上升最快的在線內容品類。Alphabet旗下的YouTube不但是美國最大的移動視頻APP,而且在OTT市場的滲透率也僅次于Netflix。近年來TikTok的興起,雖然嚴重影響了Facebook和Instagram的用戶和收入,但是對YouTube幾乎沒有影響。YouTube廣告收入占據Alphabet總體收入的比重,也從2017年的7.3%上升到了2021年的11.2%;我們估計,如果把YouTube付費會員收入也計算進去,它的收入貢獻比可能達到15%。

YouTube廣告業務有兩個重要的增長驅動力:第一是隨著它不斷深入“大屏”(OTT)場景,它也在逐漸侵蝕有線電視的市場份額,甚至成為了“大屏端”最重要的廣告平臺;第二是通過提升算法、推出更多形式的“直接響應”(Direct Response)廣告,從而進一步提升效果廣告的精度。附帶說一句,YouTube也推出了“直播帶貨”功能,而且效果明顯好于同樣推出了帶貨功能的Instagram!

相對于基于文字的傳統搜素廣告而言,視頻廣告的算法復雜性本來就更高;何況YouTube貼片廣告在播放幾秒之后就能夠由用戶主動跳過,從而對廣告推送精度提出了極高的要求。沒有強大的算法技術,就無法在用戶體驗和廣告收入增長之間達到平衡。現在,YouTube的一個技術投入重點是提升OTT端的廣告效果衡量能力——用戶有沒有注意觀看,有沒有嘗試進行互動(包括在移動端的互動)?這是傳統電視廣告完全無法做到的,也是廣告主將預算不斷轉移到YouTube的原因。

因此,我們完全可以理解Alphabet CEO Sundar Pichai在2021年四季度財報電話會議上所說的:“在提升搜索、地圖、YouTube等信息產品的使用價值的過程中,對人工智能的投資將是一個關鍵因素。”準確的說,此處的“人工智能”是一個寬泛的概念,包括通常所謂的機器學習、大數據、生物識別、物聯網等技術。它們從Alphabet平臺每天產生的海量數據當中獲取養分,然后反過來提高平臺的運營和商業化效率。

Alphabet沒有將強大的人工智能和機器學習技術用于太空探索或火星移民,這一點可能會讓國內的一些“硬科技”愛好者失望;當他們意識到Alphabet的主要業務與國內的騰訊、百度之流沒有本質性區別的時候,可能會更加失望。然而,正是這些平淡無奇、接近日常生活的廣告業務,在過去十年推動Alphabet的營業收入增長了6倍、營業利潤增長了7倍,使得它得以手握1396億美元的現金,每年花費87.1億美元的研發費用(均為2021年數據);僅僅Google Research這個“前沿研發中心”就雇傭了2297名科研人員。

在2021年度報告中,Alphabet管理層寫道:“在歷史上,不走尋常路的精神一直驅動著我們,鼓舞我們去解決重大問題,投資于人工智能和量子計算等瘋狂的想法。”很多公司都有過“不走尋常路的精神”、投資于“瘋狂的想法”,其中絕大部分都失敗了。IBM Watson就是一個瘋狂的想法,可惜它未能治好癌癥。Alphabet與這些失敗者的最大區別在于擁有消費互聯網這個永不枯竭的現金來源,從而能為“解決重大問題”投入無窮的彈藥。否則,它的理想就永遠只能停留在理想階段。

一個嚴肅的問題:究竟什么是“硬科技”公司?

從2019年A股科創板成立開始,“硬科技”成為了國內資本市場的熱門名詞。2021年以后,“硬科技公司”往往被拿來與“互聯網公司”做對比——前者專注于基礎研發和重大發明創造,后者則只想著從流量生意里撈錢;前者是智力密集和技術密集型企業,后者只能算得上人力密集和資本密集而已;前者代表著人類社會真正的發展方向,而后者很可能只是經濟發展過程中的一段彎路。

究竟什么是“硬科技”?按照《上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定》(2021年4月修訂),科創板上市公司應該屬于以下產業:新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥;與此同時,限制金融科技、模式創新類企業在科創板上市。

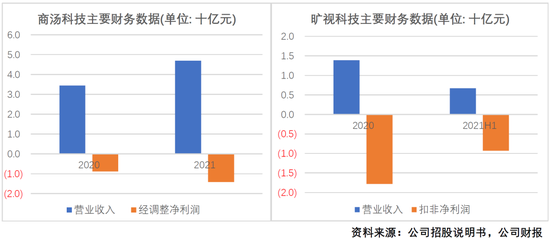

在“新一代信息技術”當中,人工智能是無可爭議的寵兒,炙手可熱的程度可能僅次于半導體和集成電路。提到人工智能,大部分投資者馬上就能想到兩家公司的名字:已經在港股上市的商湯科技,以及申報科創板但尚未過會的曠視科技。在一級市場赫赫有名的“AI四小龍”當中,它們是最早申報上市的兩家,顯然符合資本市場對“硬科技”的定義。

商湯和曠視都是比較純粹的To B公司,產品應用范圍還比較狹窄,營業收入有限,所以均處于虧損狀態。2021年,商湯的經調整凈虧損率高達30.2%;曠視尚未披露2021年度數據,但是上半年其扣非凈虧損率高達138.8%。投資者對這種巨額虧損的意見并不一致,有人認為“硬科技公司”就是應該在早期多虧錢,有人則希望盡快縮小虧損并提出盈利路線圖。在2021年以前,國內資本市場的對人工智能企業的風險容忍度還是比較高的,進入2022年以后則出現了明顯的收縮。

從招股書及財報披露數據看,曠視和商湯的客戶集中度都比較高,對大客戶比較依賴——2021年上半年,曠視前五大客戶貢獻了25%的收入,商湯最大的一個客戶就貢獻了23%的收入。此現象很好理解:這兩家公司均未直接掌控應用場景,既缺乏消費級客戶,也缺乏中小企業客戶;至少在現階段,它們必須先把自己的技術解決方案賣給大型企業,由后者負責應用場景和客戶服務。事實上,很多“硬科技公司”目前實踐的都是這種商業模式。

那么問題來了:假設一家擁有類似技術研發能力的公司,恰好也有龐大的消費級業務,而且可以將自身的研發成果直接應用到消費場景中,那它還算不算硬科技公司?

這樣的公司是存在的。本文討論的全部公司,尤其是Alphabet、Amazon和Meta,都在人工智能和機器學習方面有大量研發成果,而且直接運用于內容推薦、商品推薦、廣告推送和廣告效果衡量。Microsoft也有較強的人工智能技術,主要應用于Azure云服務。Apple在這個領域的存在感稍弱一些,但是iPhone用戶應該都對Siri非常熟悉;在地圖和流媒體服務場景,Apple也需要廣泛地應用人工智能。別誤會,上述科技巨頭當然會使用外來技術,并與外部公司或科研機構進行研發合作。但是,它們的核心技術以自主研發為主,或者通過收購完成“自研化”(Amazon和Apple尤其擅長這種操作)。

事實上,國內的騰訊、阿里巴巴、百度、字節跳動等互聯網巨頭,出于商業上的考慮,一直在大力研究人工智能和機器學習技術。2017-20年字節跳動廣告業務的迅猛增長,以及同一時期淘系電商GMV及廣告收入的穩定提升,很大程度上都要歸功于算法推薦精度的提高;騰訊除了在廣告業務上需要機器學習,在游戲業務上也需要(尤其是PVE方面);百度則在無人駕駛技術上投入重注,這顯然個技術高度密集的業務。

那么問題又來了:為何上述互聯網巨頭沒有被稱為“硬科技公司”,反而經常被列為硬科技的對立面呢?是因為它們在消費端太成功了嗎?是因為它們直接介入了應用場景嗎?還是因為它們的業務規模實在太大,外界難以準確辨認哪些部分的技術含量較高?無論是哪個原因,它們都是因為自己“過于成功”而受到懲罰。

2021年,商湯和曠視的研發費用之和約為48億元(注:曠視未披露年度數據,按上半年數據的兩倍估算);美團、百度、騰訊、阿里巴巴的研發費用分別是這個數字的3.5倍、5.2倍、10.9倍、12.1倍。當然,研發費用是一個局限性很強的財務指標,不能單獨代表企業的研發實力;而且互聯網巨頭的研發團隊需要分散到許多個不同的方向。然而,只要騰訊或阿里將其研發資源的十分之一投向人工智能方向,就足以與兩家“硬科技公司”的投入旗鼓相當了。我們沒有任何理由認為,互聯網巨頭的硬科技水平會弱于純粹的“硬科技公司”!

肯定會有人這樣反駁:“但是互聯網巨頭研究硬科技僅僅是為了加強自己的壟斷地位,與整個社會無益。只有純粹的硬科技公司會向全社會輸出技術!”很可惜,這種臆想是錯誤的。互聯網巨頭也會向外部輸出“硬科技”研究成果,不是因為它們的心腸有多好,而是因為這是一門能賺錢的生意。

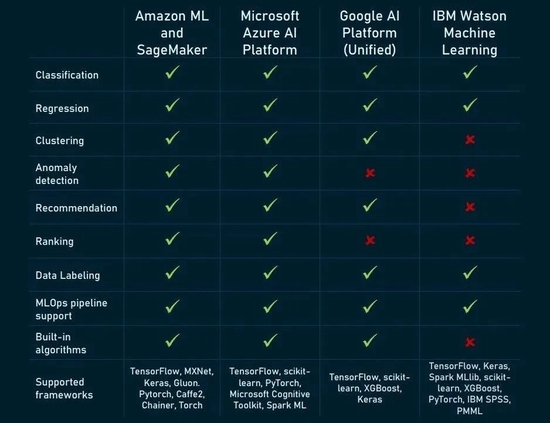

“機器學習即服務”(Machine Learning as a Service, MLaaS)是云計算領域的一個新方向,也是各大公有云平臺的兵家必爭之地。根據《福布斯》(Forbes)雜志預測,2020年全球MLaaS市場規模即已達到73億美元,2024年將增長到306億美元。簡而言之,就是由科技巨頭從云端向客戶提供成套的機器學習工具,這樣客戶就不用自己研究、自己部署相應技術了。例如,Amazon機器學習服務可以幫助客戶處理自然語言、發布聊天機器人、建立時間序列預測模型、進行圖形和視頻分析,以及文本/語音轉換服務——幾乎就是機器學習目前所具備的一切功能。

進一步說,以云服務的方式向大量客戶提供標準化的機器學習工具,有助于大批企業和組織享受到最新的技術進步,從而減少技術上的不平等。就像Alphabet在2021年財報中所說:“互聯網是人類歷史上最偉大的均衡器(Equalizer)。”如果我們不是以互聯網的方式,而是以傳統軟件服務的方式去交付機器學習能力,那么必然只有最大的一些組織有能力享受。難道硬科技成果不應該最快速地服務于最大多數人嗎?

四大“機器學習即服務”平臺功能對比 資料來源:Alexsoft

四大“機器學習即服務”平臺功能對比 資料來源:Alexsoft根據Alexsoft的分析,在全球最領先的四大MLaaS平臺當中,Amazon和Microsoft并列第一,功能最完善;Google次之,進步勢頭很快;IBM Watson又次之。我們不得不再次感嘆,在人工智能方面,IBM起了一個大早,卻趕了一個晚集。由于收入和利潤多年停滯不前,IBM已經出售了曾經最重要的Watson Health業務,我們很難指望它能在MLaaS領域與三大互聯網巨頭展開平等的競爭。諷刺的是,按照部分國內投資者的標準,IBM肯定算一家“硬科技公司”,而Amazon肯定不算。

美國科技巨頭也惦記著本地零售,而且力爭將其作為突破口

近年來,中國互聯網巨頭因為近場電商的押注而飽受爭議。所謂近場電商,就是消費周期較短、對即時性和本地化要求較高的電商業務,包括餐飲外賣、到店、生鮮、日用食雜、買藥、社區團購等;與線下實體的近場零售結合起來,就是所謂“本地零售”。美團、阿里、拼多多、京東均在此投入重兵,百度、滴滴也有過一定程度的參與。

問題在于,對本地零售市場的爭奪恰恰是從美國開始的,阿里、美團、京東的舉動均帶有對Amazon的強烈模仿色彩。截止2021年底,Amazon已經在美國和英國建立起比較完整、覆蓋面較廣的生鮮和食雜電商體系。Alphabet雖然尚未全面下場,但也在躍躍欲試地嘗試各種可能性。毫不夸張地說,美國科技巨頭也惦記著線下零售的生意,并且將其作為持續改造傳統經濟的突破口;這絲毫沒有損害它們的“技術含量”。

Amazon全面進攻近場電商:以生鮮和日用食雜為核心

2017年,Amazon以137億美元收購了以有機食品著稱的Whole Foods Market,標志著這家電商巨頭全面進軍線下零售市場。截止2021年底,Amazon在整個美國擁有599家實體零售店,其中有503家屬于Whole Foods品牌(比收購之前增加了100多家);Amazon的生鮮電商業務也主要是以Whole Foods為支點組織起來的。

Whole Foods承載了Amazon本地零售的半壁江山

Whole Foods承載了Amazon本地零售的半壁江山收購Whole Foods不是Amazon進軍近場電商和實體零售的開始,更不會是結束。早在2015年,Amazon就在美國部分地區推出了Treasure Truck會員快閃店,一開始僅支持線上購買、線下提貨,后來逐漸演變為實體店;目前該服務已經擴展至美國本土絕大部分地區。同年,Amazon Books實體連鎖書店開業,不過經營情況不甚良好,已經于2022年開始逐漸關閉。就在收購Whole Foods的同時,Amazon Fresh生鮮電商服務也開始運營,并于2020年發展出了實體連鎖店。

相對于價格高昂、強調環保和食品質量的Whole Foods,Amazon Fresh明顯更接地氣一些,定位更接近于社區超市。二者都是徹底的自營業務,由Amazon掌握整個供應鏈和物流體系。接下來,Amazon的戰略可能是以Whole Foods主攻高端市場,尤其是到店消費和大城市的即時配送服務;Amazon Fresh主打低端市場,尤其是中小城市或時效性較弱的配送服務。與國內的服務對比,前者比較類似盒馬鮮生,后者更接近淘鮮達、京東生鮮。

在歷史上,與中國相比,美國的電商滲透率較低,用戶習慣于在本地實體店購買日用食雜。其中有很多復雜的原因:美國地廣人稀,人工成本高昂,傳統零售行業發達,用戶習慣很難在短期內改變。然而,2020-21年的新冠疫情,徹底改變了美國人的消費習慣,至少讓近場電商的進程加快了3-5年。咨詢公司Dunnhumby的年度調查顯示,疫情期間,在日用食雜采購方面,美國人對“速度”和“安全性”的要求大幅提升,而Amazon在這兩方面均能獲得高分;對“價格”的敏感性有所下降,而這曾經是Amazon的一個軟肋。結果毫無懸念:Amazon成了最大的受益者。

當一個美國消費者于2020年上半年首次嘗試Amazon Fresh或Whole Foods配送服務時,他可能只是不想暴露在公共場合,又或者因為實體店排起了長隊;在幾個月的使用之后,這就變成了一種習慣。值得一提的是,在疫情高峰期,與大部分實體零售商一樣,Amazon也出現過嚴重的斷貨現象,配送周期也一度大幅延長。這促使了Amazon進一步加強對供應鏈和履約能力的投資,以最大限度地避免此類現象再次發生。

至于Amazon從2018年來一直大力嘗試,并于近期推廣到Amazon Fresh線下店的“無人無現金零售”模式,也在疫情期間煥發了生命力。為了保持社交距離、避免暴露,許多消費者樂意選擇自動化的結算服務。一般超市的無人結算柜臺操作流程非常繁瑣,往往引發了更嚴重的排隊;Amazon卻可以在部分門店做到“拿起就走”,對消費者的吸引力不言而喻。但是,在疫情平息之后,無人結算的吸引力能否保持下去,還有待觀察。

那么,Amazon在日用食雜行業的擴張,是否會導致傳統日用超市大批倒閉,直至引發讓許多零售業人士恐懼已久的“零售末日”(Retail Apocalypse)——除了電商之外的零售渠道全部垮掉?至少目前還遠遠沒到那一步。2020-21年,在美國日用食雜零售偏好指數(RPI)當中排名前14的,只有Amazon以電商業務為大本營,其余全是老牌連鎖超市。在新冠疫情期間,除了Amazon之外,Target、Fry’s Food & Drug等傳統零售品牌的上升速度也很快,提供配送或路邊提貨服務的超市也越來越多。顯然,Amazon不是終結者(至少現在不是),而是鯰魚,推動了整個日用食雜零售行業的效率提升。

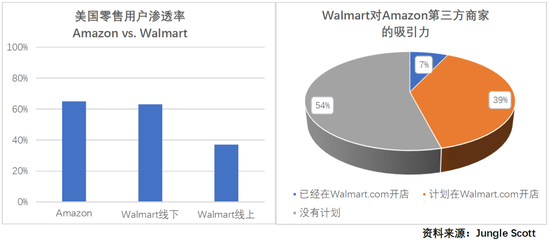

事實上,Amazon在本地零售方面的投入,既是進攻性的,也是防御性的;防御的目標就是老對手Walmart。雖然后者在市值、利潤以及電商業務規模方面被前者遠遠地甩開了,但是它在全美擁有5339家線下門店,是前者的近十倍;截止2021年底,后者在全美擁有150個配送中心,高于前者的110個。Amazon在美國消費者中的總體滲透率為65%,而Walmart線下店則是63%,Walmart線上業務也有37%——百足之蟲,死而不僵,何況Walmart從來就沒有真的死掉。

對于Walmart來說,最大的翻盤機會在于近場電商,尤其是日用食雜。Walmart及其旗下的Sam’s Club在美國日用食雜零售指數的排名都比較高,在“價格”和“數字化”兩項的得分尤其高。等到疫情平息,美國消費者對“速度”的要求下降、轉而更重視“價格”時,Walmart可能會拿走更多的市場份額。無論如何,Walmart龐大的實體渠道和配送能力,本身就是對Amazon的不容忽視的威脅。

如果Amazon竟然拱手讓出先發優勢,坐視Walmart奪取生鮮日用電商的領導地位,那么接下來動搖的可能就是傳統零售電商業務。根據Jungle Scott的統計,2021年,有7%的Amazon第三方商家已經在Walmart.com開店,39%計劃在Walmart.com開店。商家總是跟著趨勢走,用戶又會跟著商家走;如果不想失去用戶,最好就是從根本上扼殺趨勢。因此,即便近場電商業務在很長一段時間里賺不到錢,Amazon也必須對此領域進行“防御性擴張”。

對比國內電商市場,我們會發現驚人的相似之處:阿里、京東均在2015-16年開始線下零售嘗試并提出“新零售”概念;2017-19年,美團、每日優鮮、叮咚買菜、盒馬鮮生、京東生鮮等圍繞“買菜”展開了激烈競爭;2020年,在疫情的大環境下,生鮮電商和社區團購都迎來了快速發展。如果在地廣人稀、傳統零售行業強勢的美國,Amazon這樣的科技巨頭都敢于大舉押注于本地零售,那么在條件更優越、更有利于互聯網公司的中國,近場電商成為巨頭必爭之地就很容易理解了。

Alphabet和Meta以自己的方式染指本地零售

Google (Alphabet)在歷史上推出過無數失敗的產品和服務,往往被外界戲稱為“產品墳場”。有些失敗的服務廣為人知,例如Google Video、Google Music、Google Buzz;有些則遠離公眾視線。很少有人記得,Google曾經在2013年推出過名為Google Express的當日達/次日達配送服務,一開始僅限于舊金山和硅谷,此后逐步擴展至紐約、洛杉磯、芝加哥等地。如果在2013-18年之間,你曾經在這些城市看到過打著Google商標的汽車,那么它們多半隸屬于Google Express自有的配送車隊。

與Amazon不同,Google既沒有自營電商,也沒有電商平臺業務。它的計劃是與大型零售企業(包括Walmart、Target、Costco,等等)以及本地商超合作,通過Google平臺接收訂單,以算法自動分配到最近的線下零售店,然后由自營車隊就近配送。為了與Amazon競爭,Google Express的會員費被刻意設置為略低于Amazon Prime。遺憾的是,這項業務從來沒有獲得足夠的用戶和訂單,于2019年黯然收場。

一輛Google Express配送汽車

一輛Google Express配送汽車Google Express的失敗,讓Alphabet管理層意識到:在缺乏自己的電商業務的情況下,單純依靠為第三方線下商家提供配送服務來染指電商市場,是不可能成功的。Google Express想做的主要是近場電商的即時配送(以當日達為主),這項業務對于供應鏈整合的要求太高了,用戶體驗很容易變得很差。從那以后,Alphabet的戰略變成了只做廣告、不做交易環節,滿足于在商家和消費者之間傳遞信息。

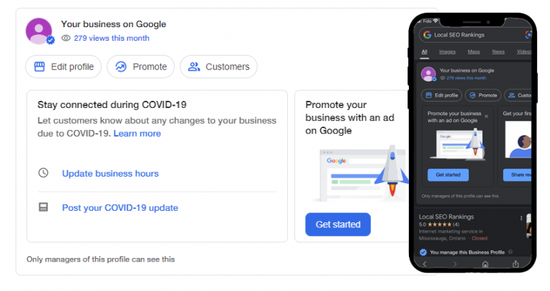

在Google平臺,實體商家可以通過Google My Business注冊自己的檔案,從而出現在Google搜索結果和地圖上。疫情期間,通過Google獲客對商家而言變得更加重要,Google也順勢誘導它們登記更多信息,包括電話、服務狀態、社交媒體賬號,以及上文提到的存貨狀態、配送服務等。2021年以來,Google大幅簡化了商家修改自身檔案的流程,并且開放了Shopify和Square的數據接口。結果就是,消費者在尋找本地商家和配送服務的時候,對Google的依賴程度越來越高了。

Amazon建立了龐大的自營供應鏈、線下場地和配送網絡,從而實現標準化的快速交易閉環,這是近場電商;Alphabet沒有任何供應鏈和物流能力,僅僅通過信息和算法提高用戶的本地購物效率,這也可以視為一種近場電商。不同之處在于,Amazon可能奪走很多“小商小販”的生意,而Alphabet則是在為“小商小販”撮合生意,后者更容易獲得輿論同情。然而,前者通過垂直整合實現的高效率、強用戶體驗,是后者所無法比擬的。

Google My Business在疫情期間變得更加重要

Google My Business在疫情期間變得更加重要目前,Alphabet顯然沒有重啟電商業務的打算;鑒于近場電商的競爭已經比較激烈,就算現在入局恐怕也晚了。它只能另辟蹊徑,想辦法在提高信息質量上做文章:

-

Google Street View(VR/AR街景服務)可以提供商戶內部視角,引導用戶實現虛擬逛店,而且與Google Maps無縫銜接。Google宣稱,提供全景圖片和導覽能夠使用戶關注店鋪的幾率提升一倍,使購買可能性提升29%。

-

Alphabet正在與Adobe展開長期合作,希望將Photoshop、Illustrator等設計工具搬到瀏覽器和移動端;最終目的是鼓勵個人和商家創作更多的專業圖形內容,提升消費者的直觀感受。

-

YouTube的本地化趨勢也很明顯,尤其是在YouTube Shorts(短視頻)方面。Alphabet通過算法鼓勵本地商家進行視頻廣告投放,將Google搜索、Google Maps和YouTube結合起來,吸引鄰近用戶消費。

在2021年四季度的財報電話會議上,Alphabet管理層估計,在后疫情時代,旅行、休閑等消費活動將取得有力的反彈——2021年9-10月,在Google對“旅行規則”(travel rules)的搜索數量同比上升了六倍。這很可能是Alphabet相對于Amazon的一個重要強項,因為前者與大批酒店、旅行社、航空公司和旅游景點有合作關系,能提供從航班預訂鏈接到門票預購的一系列服務;而后者雖然也有一些旅行和休閑行業的商家入駐,但是總體上不重視非實體商品交易。

Google Street View與Google Maps的無縫連接

Google Street View與Google Maps的無縫連接由此可以得出一個重要推論:日用食雜等“本地實體商品交易”的數字化,必然會通向酒店、旅行、休閑娛樂等“本地服務交易”的數字化。國內互聯網從業者應該很好理解,“到家服務”和“到店服務”本來就是一體兩面的。未來有一天,Amazon是否有必要加注于近場服務?應該如何加注?沒有人知道。這就是互聯網行業的撩人之處,一切皆有可能!

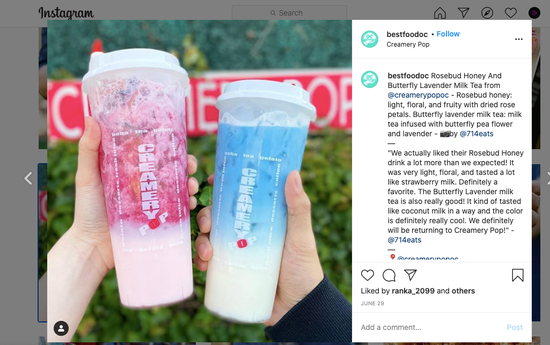

最后,我們也不能完全忽視Meta在近場電商領域的存在,盡管它的存在感遠遠弱于前面兩家巨頭。廣告主正在對Facebook失去興趣,因為它的用戶年齡偏大、內容互動性太差;但是Instagram仍然頗具吸引力,2016年推出的Stories、2021年推出的Reels功能進一步提升了它的內容多樣性。在疫情期間,美國線下商戶在Instagram進行的營銷活動有提升的趨勢,其中既包括硬廣告、軟廣告(本地KOC)投放,也包括基于內容的運營。與Google一樣,Instagram和Facebook均允許商家基于地理位置標簽進行廣告投放。

在歷史上,Meta曾多次嘗試建立“電商交易閉環”,最近一次是2019年重建Instagram電商團隊。在2021年四季度財報電話會議上,Mark Zuckerberg將電商列為2022年的七個重要投資方向之一。然而,鑒于Meta一貫薄弱的執行力,我們無法對此抱有太大希望。被管理層寄予厚望的Instagram直播帶貨,實際效果平平,銷售額與中國的直播帶貨完全不在一個數量級。也許在時尚、美妝等特定品類,Instagram還能做出一些交易額;在其他品類則希望渺茫,在生鮮、食雜等近場品類就更不可能了。投資者對此心知肚明,沒人抱有不切實際的奢望。

美國橙縣的一家食品店在Instagram進行本地營銷

美國橙縣的一家食品店在Instagram進行本地營銷Meta手中唯一一張王牌是所謂“社群通信”:WhatsApp是美國最重要的即時通信APP,Facebook和Instagram內部的信息功能也有大量用戶。Meta管理層企圖將這些通信功能打造成商家與消費者溝通的渠道,結合人工智能技術實現自動客服;還企圖進一步介入企業內部,打造Slack或國內的釘釘、企業微信那樣的企業通信工具。平心而論,前一個目標還是有可能做到的,因為Google難以為商家和消費者提供即時交流渠道;后一個目標離Meta的能力圈太遠,而且不是特別誘人。

在爭奪本地零售的蛋糕之前,Meta還必須克服用戶隱私保護的障礙:Apple關閉廣告標識符已經嚴重影響了它的廣告業務,而Android做出類似舉措只是時間問題。即使不考慮算法技術水平的差距,上述隱私政策對Meta的影響也遠高于對Google的影響,因為后者可以依靠用戶主動輸入的關鍵詞進行推送,還擁有強大的地圖應用;前者的本地內容推送和效果衡量則會受到更大的打擊。無論如何,Meta當前的戰略聚焦于虛無縹緲的“元宇宙”愿景,在本地零售方面最多只能維持高不成低不就的狀態,找不到像樣的突破口。

美國科技巨頭真的搶了線下小型零售商的飯碗嗎?

無論在中國還是美國,善良的人們總是會擔心科技巨頭的擴張會搶走中小企業的市場份額;尤其是在本地零售領域,線下零售從業者的利益不可避免地會受到影響。哪怕最后的贏家不是Amazon,而是Walmart或Kroger等傳統巨頭,對本地小型零售商也不會是什么好事。在美國,確實有許多非營利組織在呼吁遏制科技巨頭在這方面的擴張。例如,前面章節曾經援引的ILSR研究報告就認為Amazon已經演變為“收費公路”,甚至應予以分拆。監管者是否應該順應這種呼吁?

我們的觀點與此相反。首先,任何企業(包括小企業)存在的目的是為客戶提供服務;企業是為客戶存在的,而不是相反。如果一項商業模式的變革確實有助于提升消費者效用,那么就是順應歷史潮流的。目前美國最大的六個食雜電商平臺,分別采取了純會員模式、混合模式、非會員模式,對最低配送金額和配送費的規定也有明顯差異,從而給了消費者更好、更靈活的選擇。難道為了保護小型線下零售商的利益,就應該剝奪消費者享受這些權益嗎?

美國主流日用食雜電商平臺的服務條件 資料來源:Clark.com

美國主流日用食雜電商平臺的服務條件 資料來源:Clark.com其次,并不是所有小型線下零售商的利益都受到了損害。《大西洋》(The Atlantic)雜志在2017年撰文指出,零售電商的興起導致了美國人購買服裝的開支下降,餐飲、旅行消費則有所上升,對餐館和酒店質量的要求也提高了。這就是所謂的“體驗經濟”(Experience Economy):消費者不再愿意為了標準化產品支付高價,而更樂意為定制化的服務付錢。近場電商可能導致同樣的后果,在關閉的本地零售商的遺跡上,一批新的餐飲、美業、休閑娛樂服務商將成長起來。

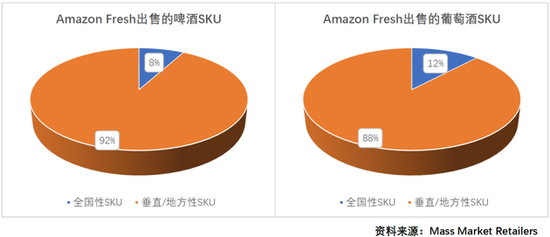

與此同時,本地日用品和農產品生產商反而會受益。市場研究機構Mass Market Retailer的調查顯示,在Amazon Fresh線下門店出售的啤酒SKU當中,只有8%屬于全國性SKU(在所有門店均可買到),剩下的都是地方性品類;葡萄酒則只有12%屬于全國性SKU。有趣的是,Amazon Fresh門店的平均SKU數量卻遠遠低于傳統連鎖零售店——也就是說,前者比后者更加本地化,更加依賴垂類和中小型生產商。

這種情況其實很好理解:在線下,為了與傳統零售商形成差異化競爭,Amazon等互聯網巨頭采取了扶持中小品牌和私有品牌(生產商貼牌)的策略,從Whole Foods開始就是如此;在線上,由于電商貨架的深度幾乎是無窮無盡的,能夠容得下多個品牌,還沒有傳統連鎖商超的高昂入場費,中小品牌也獲得了較大的空間。這種現象在服裝、美妝等非近場電商品類也是成立的,所以近年來美國涌現出了一大批DTC (Direct-to-Consumer)品牌,它們完全立足于線上渠道(包括獨立站和平臺),對傳統全國性品牌構成了無休止的沖擊。在此,我們更能理解Alphabet提出的“互聯網是人類歷史上最偉大的均衡器”這一說法的正確性。

況且,不是所有科技巨頭都像Amazon一樣致力于整合零售渠道和供應鏈。上文提到,Alphabet基本不涉足零售交易環節,Meta也只有一個規模較小的電商業務;在近場電商領域,它們的商業模式基本完全依靠廣告,也就是為本地商家獲客和促成交易。在2020-21年的疫情時期,美國消費者的出門購物欲望受到抑制,如果沒有互聯網的支持,線下商家的日子只會更難過。

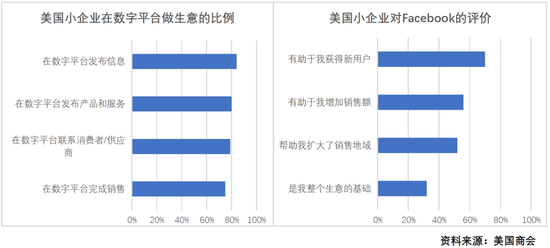

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)于2021年進行的調查顯示,美國小企業有80%在數字平臺(社交媒體、搜索引擎、官網等)發布產品和服務,有75%通過數字平臺完成銷售;如果面向消費者的小企業缺乏線上渠道,消費者的購買意愿可能下降一半左右。此外,有80%的小企業認為Facebook有助于它們獲得新客戶,56%認為Facebook有助于增加銷量,甚至有32%認為Facebook是自己“建立生意的基礎”——這種企業一般要么采取純線上銷售,要么是所謂“鼠標加水泥”商業模式;它們廣泛活躍于Amazon、Google、Instagram等一切大型平臺。

還記得前文提到的一組數據嗎?2021年10月的感恩節前夕,在Google Maps搜索“我附近的禮品店”的數量同比上升了70%。用戶也不必擔心跑到店里卻買不到禮品,因為現在Google允許商家設定庫存狀態:3件以上為“有貨”(In STo Ck);1-2件為“供貨緊張”(Limited STo Ck);大件或限量商品可以設定“僅供展示”(ODO);當然也可以是“無貨”(Out of STo Ck)。雖然Google已經不再提供配送服務,但是目前在Google Shopping成交的本地訂單當中,有1/4使用了Google提供的“路邊提貨”標簽。Alphabet究竟對美國本地零售市場有多大的推動作用?沒人知道,反正很大。

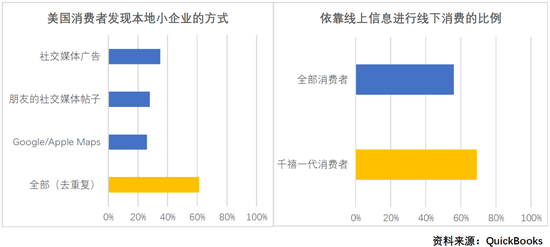

我們有理由相信,從線上信息渠道受益最多的,是那些邊緣化的小微企業或初創企業,因為它們無法負擔除了線上推廣之外的任何推廣形式。而且,線上推廣不一定需要花錢,還可以通過社交媒體內容運營,或者簡單地將店鋪登錄到各大平臺。2021年,有61%的美國消費者會通過各種線上渠道發現本地小企業,其中半數以上是通過“朋友的社交媒體帖子”或地圖搜索進行。在Quora問答平臺,你可以找到數千個關于“如何零成本地在Instagram/TikTok/Twitter進行本地推廣”的回答。不花錢的推廣,往往不好用,但對小微企業而言夠用了。

隨著年輕消費者逐漸長大,互聯網平臺對小型線下零售商的幫助作用會進一步提升。中小企業SaaS服務商QuickBooks的調查顯示,“千禧一代”(80后/90后/00后)消費者有69%依靠線上信息進行線下消費,比例遠高于全體消費者。他們使用的當然不僅限于“五巨頭”旗下的平臺,還包括Pinterest、Discord這樣的“特色社交媒體”,以及Yelp!、OpenTable這樣的垂類信息平臺。在大眾點評選餐館、用高德或百度地圖找地點、用美團或口碑團購券進行結算——這種消費路徑在任何意義上都不是中國特有的現象,在世界上任何一個主要經濟體都很常見。

我們當然不能否認,科技巨頭改變了零售行業的版圖,也就是改變了利益分配格局,在此過程中必然有大批小型線下零售商受損。在市場經濟環境中,類似事情每天都在發生,這就是經濟學上著名的“創造性破壞”(Creative Destruction)概念。按照Joseph Schumpeter的論斷:“國內和國外新市場的開放,以及在手工業和工廠內部發生的組織進化,形象地展示了產業突變如何不停地從內部革新整個經濟結構,不停地摧毀舊的經濟結構,也不停地創造新的。這種創造性破壞的過程,是資本主義不可或缺的現象。”

監管者的任務不是打斷“創造性破壞”,而是為中小企業提供足夠的補貼、支援和轉型訓練。無論有沒有科技巨頭,在任何時代,中小企業的破產率本來就很高,盈利能力本來就很低。靜態地保護中小企業不受技術進步的傷害,無異于刻舟求劍。只有兩件事情是必須的:保證新的中小企業不斷誕生;保證在競爭中破產的中小企業主具備重新站起來的能力。

補充一句:Schumpeter認為,“創造性破壞”最終將導致資本主義體系的自我毀滅,就像資本主義曾經摧毀了封建主義體系一樣;只有在“創造性破壞”達到極致的情況下,資本主義才會徹底暴露其脆弱的一面,從而為社會主義所取代。這一天會到來嗎?或許。

美國的科技反壟斷:雷聲很大,雨點較小

作為全世界最早通過反壟斷法的國家,美國監管者對于具備市場支配地位的“企業巨頭”一直比較警惕。從計算機商用化開始,信息科技行業的歷代領軍者都是反壟斷行動的重點照顧對象:1969-1982年,美國司法部致力于通過訴訟分拆IBM;1998-2004年,美國司法部進行了旨在分拆Microsoft的訴訟。這兩起訴訟均以庭外和解告終,但是IBM和Microsoft的市場支配地位均在訴訟過程中出現嚴重下滑,這大概不是巧合。

從2017年起,美國輿論界關于對新一代科技巨頭發起反壟斷行動的呼聲不絕于耳。2010-21年,美國眾議院司法委員會對除了Microsoft之外的“四巨頭”進行了反壟斷調查,并于2021年6月推出了六個針對科技巨頭的反壟斷法案。同年7月,拜登總統簽署第14036號行政命令,指導行政部門對科技巨頭的并購、數據收集等行為施加更嚴密的監視。同一時期,美國聯邦法院系統也收到了針對多個科技巨頭的起訴。上述大部分消息均得到了國內媒體及時、密集(但并不一定全面)的報道。

然而,進入2022年,我們驚異地發現:美國對科技巨頭的反壟斷行動,無論在立法還是司法層面,都呈現“雷聲大、雨點小”的態勢,美國輿論對反壟斷的關注程度也大幅降低。雖然美國監管者不會放棄,但要在短期內對科技巨頭施加有效的打擊,難度恐怕很大。

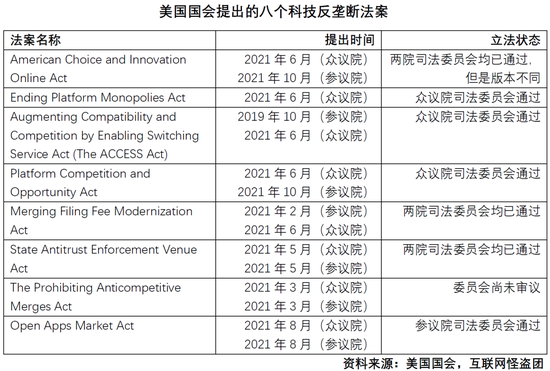

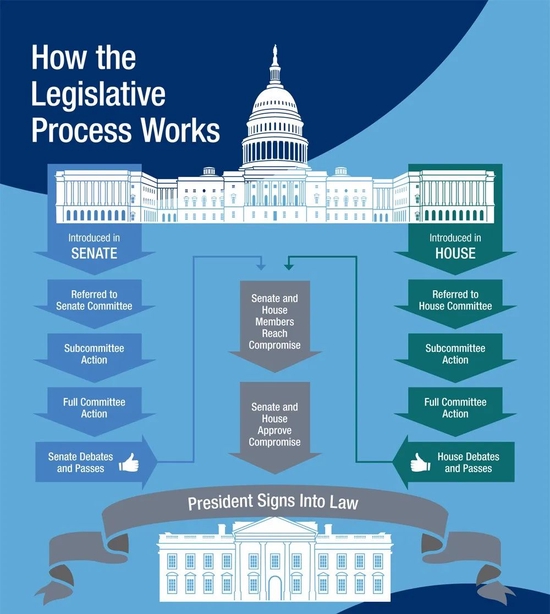

立法行動:八個反壟斷法案,僅有兩個通過概率較高

2021年6月,作為長達兩年的針對科技巨頭的調查的階段性成果,美國眾議院司法委員會發布了六項反壟斷立法草案。它們的共同特點是針對“主導性平臺”,覆蓋范圍需滿足如下條件:

-

滿足美國本土MAU(月活用戶)5000萬以上,或本土商業月活用戶10萬以上;

-

持有者或控制者的年銷售凈額或市值超過6000億美元;

-

在該平臺所經營的業務上是一個關鍵市場參與者。

可以看到,“六項法案”只針對消費互聯網公司,因為企業服務公司難以滿足MAU的閾值;只針對以美國為大本營或重要市場的公司,因為用戶數量以美國本土為準;只針對在商業上非常成功的公司,因為對銷售額和市值的要求極高;只針對在消費互聯網業務上非常成功的公司,不覆蓋那些跨界試水或玩票、不算“關鍵參與者”的公司。毫無疑問,在當時同時滿足上述條件的“主導性平臺經營者”僅有Apple、Amazon、Alphabet、Meta四家;Microsoft不一定滿足。

除此之外,國會兩院議員還在2021年提出了另外兩個法案,適用范圍與前六項法案不同,但也是面向科技巨頭:一個旨在對應用商店經營者進行監管,一個旨在限制大公司的并購行為。我們可以將它們一并統稱為“八項法案”。本屆國會還存在大量其他反壟斷法案,但是它們的嚴肅性不高、受到關注較少,通過的可能性很低。我們主要需要討論的就是“八項法案”。

“八項法案”的文本非常復雜,參眾兩院審議的版本又多有不同,但是立法目的是比較一致的,即防止科技巨頭濫用市場支配地位,保護其競爭對手和客戶。具體措施如下:

-

American Choice and Innovation Online Act: 主導性平臺不得優待自營產品和服務;不得限制自身用戶經營與自己競爭的業務的能力;不得歧視商業用戶以損害競爭;不得施加“其他歧視行為”。該法案對“其他歧視行為”的技術細節進行了深入描述。

-

Ending Platform Monopolies Act: 主導性平臺的經營者,不得經營平臺業務之外的業務線,以避免利益沖突。簡而言之,平臺必須與非平臺業務分離,像Amazon這樣既有第三方業務、也有自營業務的公司首當其沖。

-

The ACCESS Act: 主導性平臺必須保持數據接口技術格式的透明性,允許用戶在不同的平臺之間傳輸和使用自己的數據,實現不同平臺的“互操作性”。平臺可以為這種“互操作性”收取合理的費用。也就是說,平臺不能再獨占數據、阻礙用戶轉移到競爭對手那里。

-

Platform Competition and Opportunity Act: 主導性平臺的經營者,在進行商業性的并購或投資行為前,必須事先證明這種行為不會損害市場競爭。這無疑是將并購反壟斷的舉證責任倒置了,就連純粹的財務性投資也會受到影響。

-

Merger Filing Fee Modernization Act: 大幅提高執法機關對公司并購活動收取的審查費用,并要求根據CPI逐年調整費用。不過,調整之后的審查費用對于科技巨頭而言還是很低,本法案的象征意義遠大于實際意義。

-

State Antitrust Enforcement Venue Act: 賦予各州檢察長廣泛的權力,可以決定在哪個聯邦地區法院提起反壟斷訴訟,防止科技巨頭將訴訟轉移到對自己有利的地區審理。不過,鑒于美國重要的反壟斷訴訟一般是由聯邦發起,該法案的實際效果也有限。

-

The Prohibiting Anticompetitive Merges Act: 禁止一切導致市場份額過度集中,或價值高于50億美元的并購。美國司法部或聯邦貿易委員會(FTC)有權直接拒絕并購,無須等待法院判決。對于過去的并購,可以進行追溯性審查并勒令拆分。可以看到,這項法案相當嚴苛,幾乎要從根本上禁止大規模并購行為。但是,正因為它過于嚴苛,在國會的支持率很低。

-

Open Apps Market Act: 在美國擁有5000萬以上用戶的應用商店,不得對開發者施加排他條款,不得阻止開發者與用戶直接聯系,應該允許用戶在本平臺選擇和安裝第三方應用商店。這個法案當然是沖著Apple來的,盡管Alphabet也會受一些影響。

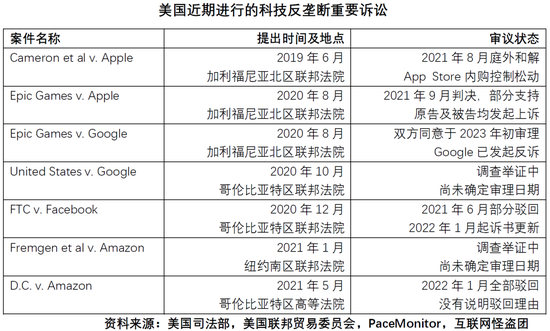

這一連串的立法,讓人看著血脈賁張,實際又有多大的通過可能性呢?很遺憾,恐怕只有2-3個有希望通過。美國的聯邦立法流程是先由兩院的相關委員會(以及其下屬的小組委員會)審議,例如上述八項法案均由兩院司法委員會(Committee of Judiciary)審議;若通過,再提交全院審議;在兩院均表決通過的情況下,若法案文本有沖突,還要成立兩院協商小組,協商結果還要再由兩院通過一次;最后提交總統,簽署成法。上述任何一個環節的缺失均可能導致法案夭折。

美國的聯邦立法流程 資料來源:Friends Committee on National Legislation

美國的聯邦立法流程 資料來源:Friends Committee on National Legislation“八項法案”目前處于立法流程的什么階段?其中只有三個在兩院司法委員會獲得通過,但迄今均未提交全院審議;三個在眾議院司法委員會獲得通過,也未提交全院審議;一個在參議院司法委員會獲得通過,同樣未提交全院審議;還有一個尚未通過任何一院的司法委員會。從聯署議員人數、是否獲得了兩黨議員同時聯署,以及在委員會的投票結果看來,我們認為其中僅有兩個法案通過概率較高,而且恰恰是不太重要的法案;兩個法案通過概率中等;剩下的通過概率均不大。

鑒于“八項立法”均是主要由民主黨推動,而民主黨在2022年中期選舉的處境不容樂觀,所以一旦共和黨贏得選舉,恐怕就意味著“八項立法”被無限期擱置。拜登總統目前也尚未對“八項立法”進行公開表態,雖然一般認為他支持反壟斷,但這似乎不屬于他的優先事務。按照國會官方時間表,本屆國會將于2022年8月進入休會期,休會結束之后就是激烈的中期選舉。這就意味著如果“八項立法”未能在7月以前被列入兩院的全院議程,今年之內就不太可能得到審議了。

“八項立法”狀態:藍色為有利,綠色為中等,橙色為不利

“八項立法”狀態:藍色為有利,綠色為中等,橙色為不利美國國會的反壟斷立法之所以雷聲大、雨點小,除了因為共和黨強烈反對之外,更深層的原因是美國民眾的注意力焦點已經不再是反壟斷。本次中期選舉的熱門議題包括通貨膨脹、潛在的經濟衰退、國際局勢、非法移民和槍支管制問題,而不包括限制或拆分科技巨頭。除非民意發生急劇變化,依靠選票上位的國會立法者當然不會認真推動一個不受選民重視的議程。

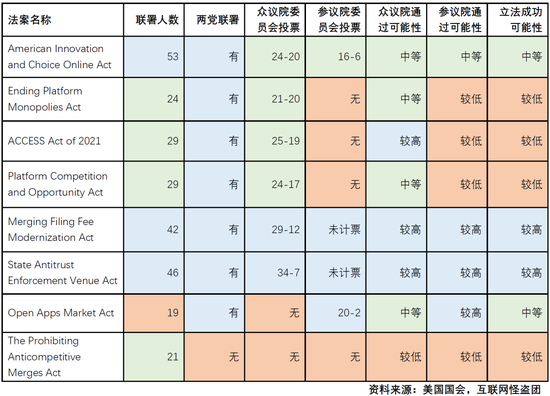

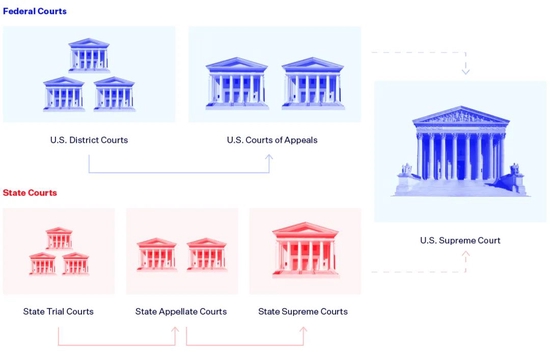

司法行動:僅有兩起訴訟取得了一定進展

美國是適用普通法的國家,法院判決在其轄區內具備普遍的約束力(遵循先例原則),因此有“法官造法”之稱。在反壟斷方面,司法訴訟的影響力往往不遜于立法,而立法的實際效果還要依靠司法去實現。2019年以來,美國聯邦監管者、各州以及普通當事人,對科技巨頭發起了一系列的訴訟。目前看來,取得的進展并不大:

-

針對Alphabet的United States vs. Google尚處于舉證階段,開庭遙遙無期,看樣子美國司法部難以提出過硬的證據;Epic Games v. Google已確定于2023年1月開庭,但是從Epic Games v. Apple的情況看,Epic獲勝的希望不大。

-

針對Amazon的兩起訴訟(Fremgen et al v. Amazon, D.C. v. Amazon),前者尚處于舉證階段,后者已經被無條件駁回。事實上,即使前一起訴訟繼續發展下去,影響也很有限,因為它主要是關于電子書定價問題的,該業務占Amazon收入比例很低。

-

針對Meta的FTC v. Facebook,此前被部分駁回,此后FTC更新了起訴書。接下來,該訴訟將聚焦于多年前Facebook對Instagram和WhatsApp的收購是否損害了市場競爭,可能有一定的指導意義。

-

針對Apple的兩起訴訟(Camera et al v. Apple, Epic Games v. Apple)取得了一定進展,前者已經庭外和解,而Epic v. Apple的原告訴求得到了法官的部分支持,導致iOS App Store的封閉性出現了一定松動。目前雙方均已決定發起上訴。

上述案件名稱足以令人眼花繚亂,我們可以根據原告的主要訴求,將其劃分為四個類型:一攬子解決類;并購類;應用商店類;其他垂類市場類;重要性依次遞減。

首先是一攬子解決類,意在指責科技巨頭在某個巨大的、重要的領域濫用市場支配地位,并試圖對其施加全面限制(包括拆分、終止業務、巨額罰款等),一旦被法院接受,造成的影響將非常嚴重。例如,United States v. Google就是對Alphabet的互聯網信息服務及廣告業務發動的一次總攻,D.C. v. Amazon也是對后者的電商平臺業務發起的總攻。不過,司法訴訟就是漫天要價、坐地還錢,在大部分情況下仍有可能達成溫和的庭外和解方案。

其次是并購類,旨在糾正科技巨頭過去進行的損害市場競爭的并購行為,尋求業務拆分并制止今后類似行為的發生。FTC v. Facebook本來屬于“一攬子解決型”訴訟,但在被法官部分駁回之后,轉而聚焦于Facebook歷史上的收購行為。如果本案取得令原告滿意的結果,美國聯邦執法部門可能發起更多類似的訴訟。

第三是應用商店類,主要是針對應用商店的封閉、收費過高、禁止第三方渠道行為,這些行為可能影響了應用開發者的利益。首當其沖的當然是Apple旗下的App Store,但Google Play也受到了波及。Cameron et al v. Apple, Epic Games v. Apple以及Epic Games v. Google均屬于這一類型。在壓力之下,Apple做出了主動讓步,允許開發者通過電子郵件等手段接觸用戶、為用戶提供繞過App Store付款的渠道。在Epic Games v. Apple的判決中,法官駁回了原告的絕大多數訴求,僅要求Apple允許開發者向用戶提出其他付款選項,而Apple已經主動這樣做了。

第四是其他垂類市場型,主要是針對一些規模不大、對科技巨頭收入貢獻不高的市場,例如Fremgen et al v. Amazon,指責后者在電子書領域濫用定價權。這樣的訴訟影響有限,外界關注度較低。

上表列出的七個重要訴訟當中,兩個已經終止;剩下五個在進行的訴訟都還停留在聯邦地區法院這一級。美國的司法體系分為聯邦法院、州法院兩大部分;反壟斷法是聯邦法律,一般要在聯邦提起訴訟,而聯邦法院又分為地區法院、上訴法院和最高法院三個級別。目前唯一可能進入上訴法院的,就是Epic Games v. Apple, 雙方都已經提出上訴。至于其他案件,要走完地區法院審理、判決、上訴、上訴法院受理的整個流程,恐怕可以拖到2030年。

美國的司法體系 資料來源:Judiciary Learning Center

美國的司法體系 資料來源:Judiciary Learning Center針對科技巨頭的訴訟進展不大,一方面是由于調查取證困難、法律概念適用不清;例如在部分駁回FTC v. Facebook的起訴書時,法官就指出FTC未能證明Facebook在個人社交網絡市場有支配地位。另一方面是由于美國反壟斷執法部門的重視程度不足,例如United States v. Google就遠遠沒有多年前的United States v. Microsoft那么快,至今也沒有公開什么重量級證據。歸根結底,美國執法部門可能尚未在專業上做好進攻科技巨頭的準備,現階段發起的訴訟恐怕是表態的成分居多。從司法的角度看,許多聯邦法官可能也并不認為科技巨頭構成了對美國市場經濟的嚴重威脅,不相信這樣的訴訟有多高的社會意義。

美國聯邦執法部門對科技巨頭的反壟斷舉措,可謂“一蟹不如一蟹”:五十多年前對抗IBM時,美國司法部進行了長達十一年的頑強訴訟;二十多年前對抗Microsoft時,美國司法部進行了四年的訴訟,并迫使后者接受了傷害性不大、屈辱性較強的和解方案;如今對抗“四大科技巨頭”時,美國司法部和FTC卻連一個像樣的起訴書都拿不出來。或許它們本來就不太想做這件事情?

“重要的是科技能夠造福社會”

在2021年第四季度財報電話會議上,Alphabet CEO Sundar Pichai被分析師問了一個敏感的問題:“我們看到美國國會提出了一大堆法案,看樣子都是針對你們這些大型科技公司的。你認為這些法案有哪些可取之處,又有哪些不可取之處?”Sundar Pichai做出了直接而坦率的回答,提供了一個非常重要的視角,我們認為應當摘錄如下:

“重要的是科技能夠造福社會。因此,在很多地方我們都贊成監管舉措。例如,我們曾呼吁推出隱私立法,尤其是在聯邦層面保護兒童隱私。然而,目前國會提出的很多方案不是為了解決那些應該解決的問題。我們真誠地擔心,某些立法方案會破壞我們向用戶提供的一系列廣受歡迎的服務,還會使我們一直以來在產品安全、隱私等方面投入的努力變得毫無意義。”

“在某些情況下,這些立法會將美國公司置于不利的境地,從而損害美國的競爭力。總體上看,當我們為一個產品添加很多功能時——要知道,我們每年在搜索業務上就會添加3000項功能;我們怎能保證每個功能都符合這些監管規定?我們是否需要主動提出申請,等待審批?監管有可能導向計劃外的負面后果。我們非常擔心這些規定對小企業和本地零售商的影響,以及對它們的客戶的影響。”

“我說過,我們承諾要以建設性的方法做事。我們總是希望積極參與監管,從而讓自己做的事情有利于社會。因此,我們已經敦促國會多花一些時間,考慮這些立法方案可能帶來的計劃外的負面后果。我認為我們應該繼續聚焦于為我們的客戶創造偉大的產品。”

稍早一些時候,Amazon開設了一個名為“支持小型賣家”的網站,反對國會正在計劃的立法。在該網站上,有下面兩段精彩的表述:

Amazon認為“八項法案”將破壞小賣家的利益

Amazon認為“八項法案”將破壞小賣家的利益“國會最近提出了一批監管立法提案,目標指向包括Amazon在內的大型科技公司。如果這些法案得到實施,Amazon為第三方賣家開設市場的能力將受到嚴重損害,有可能導致數十萬美國中小企業失去通過亞馬遜平臺獲客的能力。這顯然將損害小企業賺取收入的能力,并損害數億消費者從我們的合作伙伴那里獲得種類繁多、價格低廉的商品的能力。”

“我們承諾將持續為我們的第三方賣家的成功做出貢獻。只要我們聯合起來,就能向消費者提供任何人都不可能單獨提供的良好體驗。我們希望告訴你,這項立法意味著什么,也希望你的聲音有機會被人聽到。讓我們一起努力讓Amazon繼續成為第三方賣家的樂園。”

我們本來還想補充一些東西,但是Alphabet和Amazon已經充分說出了此刻我們想說的一切。