互聯網留不住科學家

歡迎關注“新浪科技”的微信訂閱號:techsina

文/李賢煥

來源/20社(ID:quancaijing_20she)

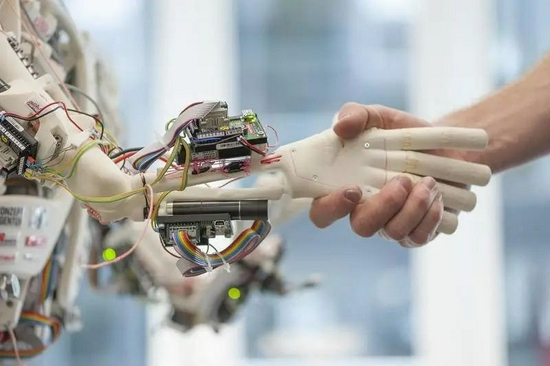

在這個冬天的裁員大潮中,科學家也正在離開互聯網。

11月,復旦大學官宣原螞蟻集團副總裁、AI團隊負責人漆遠正式加入復旦大學,出任復旦大學“浩清教授”及復旦人工智能創新與產業研究院院長。

漆遠只是近期離開互聯網大廠的科學家之一。差不多與他回歸學界同時,京東技術委員會主席周伯文也已從京東離職創業。

“幾乎每個月都能看到大廠科學家離職的消息。”剛剛離開某大廠AI研究院的明德說。

這讓他有些感慨。正如一位知乎答主在一個回復里說的:“這波AI熱潮階段性結束,神仙們歸隱山林,普通煉丹師該考慮轉型了。”

漆遠 圖片:CFP

漆遠 圖片:CFP科學家當年高調加入,又在如今低調離場,人來人往也見證了AI領域從絕對的熱潮轉為低谷。

作為一名普通“煉丹師”,明德覺得在大廠做科研日子自然沒有大學里好,除了研究方向有些受限,還要和業務部門搶項目,但大廠開出的體面薪酬也是其他地方所給不了的。“沒辦法,科學家也要背KPI。”

留不住的科學家

在阿里的7年時間里,漆遠曾任阿里數據科學技術院執行院長、螞蟻集團首席AI科學家及數據智能委員會主席,也完整經歷了一個大廠研究院的成長和動蕩。

2014年,當時已經是美國普渡大學計算機系和統計學系終身教授的漆遠,在阿里技術委員會主席王堅的邀約下,登上了回國的飛機。為了拉來漆遠,王堅給出的“誘惑”是阿里用之不盡的商業數據,大量數據的價值蘊藏其中,并讓漆遠在建立超大規模機器學習平臺。

與漆遠同一時期回來的,還有美國密歇根州立大學終身教授金榕,阿里數據技術研究院iDST就此創立,當年這個號稱阿里最神秘部門,目標是確保阿里在未來數十年做到技術領先的地位。

但風風火火的iDST就像是一場淺嘗輒止的嘗試,iDST成立不久,就發現技術突破、落地的時間被低估,而這些從高校邁入商業公司的科學家,身在局中也不得不跟著轉身。

2015年夏天,成立不到一年的iDST被迅速拆分,這些被王堅邀請回來的科學家走出實驗室不到一年,就被送往各個事業線,其中金榕去了淘系;漆遠則去了螞蟻金服。

“說白了,技術和商業能不能相互理解,這可能是當時最大的矛盾。”后來漆遠在回顧這場實驗時表示。

據此前媒體報道,當時阿里對于iDST的角色定位,是要做阿里其他部門不愿做也做不了的事情。而這個創新部門,也沒有背負績效考核目標。

但事情漸漸發生了一些變化。技術和商業的矛盾不容易解決,但打造技術研究院的意愿仍在,于是在2016年,達摩院計劃被提了出來,許多iDST的舊部后來也選擇加入達摩院。相比前身iDST沒有績效考核,達摩院計劃在提出時就強調,其使命是技術創新,但需要結合阿里的具體業務。

圖片:CFP

圖片:CFPAI落地困難自然是造成這一困境的重要原因。

事實上,AI這一波的紅利本質上來源于大數據、大算力的提升,所謂“多人工少智能”,大多數漂亮的paper在實際業務中效果都比較差,直接的結果就是商業化進度不理想。

大公司成立研究院,本質上都希望借助公司已有的數據和平臺去做一些工作,最終反哺公司的業務,但在實際上,就像AI四小龍作為這一波熱潮中的代表一直沒能贏利,企業所遇到的商業化問題,互聯網AI研究院也差不多都遇上了。

但科學家和業務之間的矛盾,體現的最明顯的并不是在管理者身上,而是那些夾在科研和業務之間的研究員,不僅要有成果,也不能只專注于手頭的科研工作。

對于他們來說,就是在接連的架構調整之中,“一陣要配合業務,一陣又要注重研究產出。”

其實,這種情況不僅存在于阿里,研究和業務產出之間的矛盾在各個企業研究院都廣泛存在。

一位先后待過大廠研究部門和業務部門的技術人士對20社表示,在與騰訊的研究院和阿里達摩院合作的過程中可以感受到,共同點是科學家們光產出paper是不夠的,他們都有業務產出的壓力,為此甚至有人會挨個和業務部門的人接觸,目的是“分到一些業務”。

而字節跳動AI Lab實驗室在架構上直接屬于字節跳動的Data部門。據科技媒體量子位消息,去年馬維英作為實驗室主任離開后,AI Lab下的各個組直接對接Data部門,這意味著,AI Lab在字節跳動技術體系內的地位進一步下降。

“業務部門可能以前是對研究院抱有很大期待的,但經過這么多年發展,發現很多很頂尖的paper,在業務里其實是沒法用的。”上述人士表示。

這就是做研究和業務的巨大鴻溝,一個例子是,做研究的時候,用到的數據可能是很完美的,但實際上業務里的數據很復雜很“臟”,反而可能是一些簡單的策略會更有效。

“作為業務部門其實也不太樂意和他們合作,就算是包給他們做,洗數據、調模型這些事情還是要我們來配合,再加上一些溝通的成本,還不如業務部門自己解決。”該人員表示,合作之后,雙方可能還要掰扯一些KPI計算分配這些細節問題。

因而,很多時候業務部門把一些邊角的工作給到了研究部門,核心的業務扔緊握在自己手上,最終研究部門的成績也不會出彩。

這導致研究部門非常尷尬。

一位業內人士表示,大佬們在業務和科研之間搖擺,跳來跳去都還有響亮的title,那埋頭做科研的一線研究員就可能夾在其中,耗費了自己的科研生涯。

“在大公司做科研,向上管理非常重要,但不是每個高校出身的研究員都能掌握這項職場技能。有的出身藤校博士的研究員,在里面折騰了幾年至今還只是P7,現在想搞點自己感興趣的項目都很難。”上述人士表示。

AI科學家的“旋轉門”

對科學家來說,學界才是他們原本更熟悉的地方。互聯網公司的出現、前沿技術的需求,讓這一領域的學者有了更多進入業界的可能。

計算機是少數可以選擇在高校或進入業界搞科研的專業。在行業高速發展的時期里,這種專業的特殊性讓這批象牙塔里的學者趕上了時代紅利。

隨著AI熱潮興起,AI基礎研究者有機會離開學術圈,投身工業界。在頂尖人才有限的情況下,谷歌、微軟、亞馬遜和蘋果這些最有錢的科技巨頭大手一揮就開出5倍以上的薪資招攬科研人員加入,搶人的同時也希望推動AI在公司內部發展。

比較典型的案例是,2015年,Uber從卡內基梅隆大學的機器人實驗室打包帶走了40人,其中亦不乏教授級學者。2018年,深度學習三巨頭Yoshua Bengio、Yann LeCun、Geoffrey Hinton獲得了被稱為諾貝爾計算學獎的圖靈獎。當時,其中有兩人已經從學界跨入業界,Geoffrey Hinton當時已經進入了谷歌,Yann LeCun則在Facebook。

同一時間,國內的百度、阿里、騰訊、滴滴等巨頭也紛紛跟進,除了優厚的待遇,科技公司還能提供業務上產生的海量數據以及資源,這對AI研究者來說也有著莫大的吸引力,在理想情況下,這能夠為后者的研究成果落地提供最全面的支持。

于是,大批學者走出象牙塔,來到大公司。

圖片:CFP

圖片:CFP這在當時甚至引發了一場人才危機。畢竟高校仍是前沿技術的重要發源地,學界看著一個個大牛離開高校走進科技公司的大門,紛紛表示教授離職率的急劇上升,會影響高素質學生的培養,從源頭上阻礙了這個技術領域的創新發展。

但這已經是幾年前的事情了。事實上,行業發展在短短兩三年內迅速轉向,AI在行業落地進展不及預期,互聯網企業自身增長趨于放緩,代表著長期主義的基礎研究,在許多企業里不再是最緊要的事情。

周伯文和漆遠的選擇代表了目前互聯網科學家的離職的兩大去向:創業和回歸學術。

再早之前的8月,字節跳動人工智能實驗室總監李磊離職,入職加州大學圣巴巴拉分校(UCSB)。這位80后是NLP領域的大牛,曾被稱為百度美國深度學習實驗室的少帥科學家。

今年3月份,騰訊副總裁、AI Lab院長姚星,在騰訊待了17年的技術高管選擇離職創業,瞄準的是“全真互聯網”,一開始就拿到了高榕、五源、高瓴等資本的支持。

去年7月,字節跳動副總裁、人工智能實驗室主任馬維英離職,跟隨原百度總裁張亞勤的腳步,赴清華大學智能產業研究院任職。

對互聯網公司來說,從過去以豐厚的待遇挖來科學家,到如今紛紛出走,也顯示出當AI發展遇到瓶頸、互聯網企業增長也趨于停滯的時候,高投入卻短期看不到回報的AI研究被率先冷落。

研究院,不是每家都玩得起

事實上,互聯網公司在前沿技術上的大量投入,與短期見不到商業落地的矛盾到哪都存在。

不管是國內還是國外,AI研究院的作用都可以大致分為三類:

基礎研究作為技術儲備,可能未來有很大用處;為實際業務提供支持,強調和實際場景結合實現技術落地、商業化;秀肌肉,考驗企業的公關能力以達到宣傳、吸引人才的效果。

但就算是在硅谷,能堅持大量資源投入、為科學家研究提供高自由度的公司可能也只有谷歌、微軟和Facebook。這也顯示出,基礎研究需要長期高額的投入,但遙遠且模糊的回報讓這場游戲變得不是每家公司都玩得起。

比如在谷歌的版圖里,DeepMind是大公司研究院的標桿,即便如此,商業化的壓力依然存在。

DeepMind的研究實力大概是不用質疑的。2016年推出了AlphaGo,兩盤圍棋分別擊敗兩個世界級選手,讓全球AI行業邁入到一個新的階段。今年以來,DeepMind 先是推出了驚人的蛋白質結構預測 AI——AlphaFold 2,以及AlphaGo 的進階版——MuZero。

谷歌也是個好金主,2014年以6億美元收購之后,給到的條件可以說是優渥,雙方簽訂的協議里指出,DeepMind能夠獨立運營,在不失去控股權的前提下獲得了Google提供的現金流和計算能力。

DeepMind聯合創始人Humayun Sheikh自己也說過,“如果谷歌沒有以6 億美元的價格收購DeepMind,他們的AI實驗室可能已經破產。”

圖片:CFP

圖片:CFPDeepMind自從2010年正式成立以來,就從沒實現過盈利。

過往報道顯示,DeepMind的主要營收來自Google和YouTube等內部項目。就是這樣一個傾斜了無數資源的研究院,只是在內部落地,就已經困難重重。

比如借助DeepMind的研究,在安卓的電池管理上方面加入AI功能,通過智能管理手機電量使用的方式優化電池壽命;以及通過將DeepMind的機器學習應用到的谷歌數據中心,降低能源成本。

但這些成果帶來的收益到目前仍難以計算,但可以看到的數據是,人員規模在千人左右的DeepMind每年要燒掉數億元。

2020年底,DeepMind披露了財務報告:2019年虧損達4.77億英鎊,與2018年幾乎齊平。財務問題也讓DeepMind和母公司之間矛盾不斷。

今年5月,《華爾街日報》爆料,DeepMind已經和谷歌爭吵了數年,前者希望在運營上獲得更多自主權,以及一個獨立的法律架構。但谷歌最終收緊了對AI研究的控制,在今年徹底拒絕了這一請求。

與此同時,谷歌原本就有多個AI研究團隊,在收購了DeepMind之后,就和已有研究團隊如Google Brain產生了不愉快。據The Information消息,有谷歌員工不滿于Deepmind的特殊地位,他表示Google Brain已經證明了自身的價值,他們所做的事情是基于谷歌已有的業務,開發例如優化地圖的圖像識別功能、優化語音識別能力之類的工作。

但轉頭一看,DeepMind研究的東西看起來很厲害,但折騰了幾年什么錢也賺不到,可能未來十年時間都做不到收支平衡。更可氣的是,在團隊之間的交流當中,他們發現DeepMind的高管似乎并不欣賞谷歌已經開發的機器學習算法,因此頗有抱怨。

最舍得在基礎研究上砸錢的谷歌尚且如此,就更別說靠著融資運營的AI初創。比如在2016年,由三巨頭之一的Yoshua Bengio創立的AI公司Element AI就因為落地不順利,在去年燒完了所有融資之后黯然倒閉。

而在國內,能夠看到較完整財務數據的就只有被稱為AI四小龍的商湯、曠視、云從和依圖,他們已經是此次AI創業熱潮中的明星公司。

四家公司在一級市場融資接近500億元,總估值超過了1400億元。隨著技術逐漸成熟,商業化的腳步卻遲遲沒有達到理想的進展。

根據弗若斯特沙利文報告,以去年的收入計算,商湯已經是亞洲范圍內最大的AI軟件公司。在中國計算機視覺軟件供應商市場,商湯科技以11%的市場份額排名第一,第二名市場份額為6%。

但不管是排第一還是第二,沒有一家公司真正掙了錢。

招股書顯示,商湯科技在過去三年半累計虧損242.72億元,曠視2018-2020三年累計虧損127.7億元,云從這三年虧損超26億元,依圖兩年半虧損61億元。基本上屬于賣的越多,就虧的越多。

AI四小龍的窘境是整個行業進展緩慢的集中表現,據業內人士介紹,AI落地主要以to B/G的模式為主,更像是做著定制化外包的角色,還存在因無法直接用戶群體而缺少海量的數據問題。

當現在AI發展遇到瓶頸,大廠高層的耐心可能就沒那么多了。

明德說,做研究需要長期穩定的投入,自己也不愿意在企業被考核、一直被業務糾纏,還是希望回到比較自由的高校。

近幾年,中國互聯網巨頭被吐槽離基礎科研越來越遠,離賣菜越來越近。一個被經常引用的例證是,在《麻省理工科技評論》評選出2020年“十大顛覆性技術”中,并無中國互聯網公司的身影。而AI,原本是離互聯網最近的一個基礎研究方向。

(明德為化名)