來源:果殼

一切的爭論,源于一位身體健康的白人女作家,為陌生人捐出了一個腎。

2015年,35多歲的道恩·多蘭(Dawn Dorland)決定捐出一顆腎,但是她選擇的捐腎方式比較特殊,是先把腎割掉凍起來,再尋找受體的不定向捐腎。

多蘭出生于一個吃救濟金的貧窮白人家庭,童年充斥著創傷和虐待,她和家人的關系比較疏離,成年后的日子里也沒能和原生家庭建立起良好的親密關系,在看到捐腎的有關信息后,她的希望之光被點燃了。

道恩·多蘭 | 《紐約時報》

道恩·多蘭 | 《紐約時報》在后來發布的公開信里,多蘭寫道:“對很多人來說,親人和好友如果有需要,他們會捐出自己的腎,但對我來說,陌生人的痛苦也是真實的,能幫到陌生人對我來說同樣有意義……在八個月的捐贈準備過程中,我都想象著獲贈者康復的樣子堅持了下來。”

從準備捐腎開始,多蘭創建了一個私人Facebook群,里面有她的親朋好友,也有她的同行作家,其中就包括故事的女二號,索尼婭·拉爾森(Sonya Larson)。

一旦捐贈流程有進展,多蘭就會在群里更新,但拉爾森從來沒有在群里點贊回復過,直到捐腎結束后,拉爾森突然發表了一篇和捐腎有關的小說。

索尼婭·拉爾森 | 《紐約時報》

索尼婭·拉爾森 | 《紐約時報》拉爾森和多蘭的成長環境完全不同。她出身中產家庭,母親是華裔,父親是白人,相比多蘭可以算是條件優渥。但在她的小說里,白人女主角成了靠捐腎來博關注的“圣母白蓮花”有錢人,而接受捐贈的角色是家境貧寒的華裔,在貧困和捐贈人的傲慢自大中掙扎。在這篇小說里,拉爾森甚至直接化用了上文提到的多蘭寫的公開信。

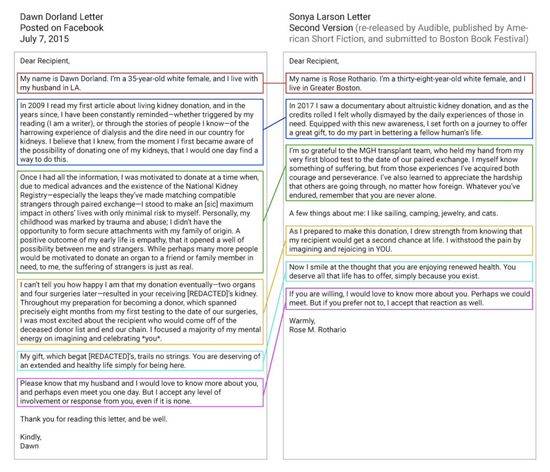

左:多蘭的信,右:拉爾森小說中的信,兩封信結構對應,重合度極高 | Twitter

左:多蘭的信,右:拉爾森小說中的信,兩封信結構對應,重合度極高 | Twitter多蘭震驚自己的善舉不僅遭到嘲諷,自己的信還被抄進小說里,于是提起了抄襲訴訟,而拉爾森則反擊,稱自己只是從多蘭捐腎的事件中獲得靈感,多蘭的行為是“一個白人赤裸地想要霸占一個有色人種作家的作品”。

一件善舉演變為一樁鬧劇,但鬧劇的根本原因是,捐腎給素不相識的人實在超出了一般人能夠理解的范圍。無論是多蘭明面上的憤怒,還是拉爾森在小說里的譏諷,都和不定向捐腎這件事本身分不開。

回到故事的最初,多蘭到底是被什么打動,情愿捐出一個腎?

捐腎,給陌生人

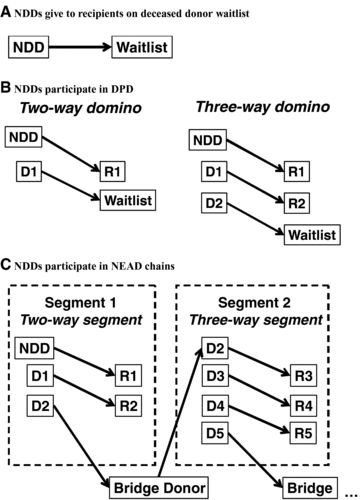

多蘭采取的捐腎方式叫“不定向捐贈”,也叫多米諾捐贈。推倒一塊多米諾骨牌,將帶動一串骨牌倒下,只不過在器官移植的語境下,每一塊骨牌都代表著一條被挽救的生命。

一般來說,腎病患者可以由家人捐腎來獲得新生,但由于血型不相符或者抗體不相容,家人移植有時無法實施,這種情況下,患者只能排隊等待陌生人捐贈的腎臟,這個過程十分漫長。

美國國家腎臟基金會(National Kidney Foundation)表示,目前有超過10萬人在等待腎臟的名單上,而每年只有2萬人能接受移植。名單上的患者平均要等到3-5年才能成為幸運兒接受移植,許多人甚至在等待中死去。通常來自活體捐贈者的腎臟比死后捐贈的腎臟維系的時間更長,但在所有移植中,只有三分之一的腎臟來自活體捐贈者。

獲得匹配的腎臟,最好是來自活體的,而且速度要快,這怎么做到?

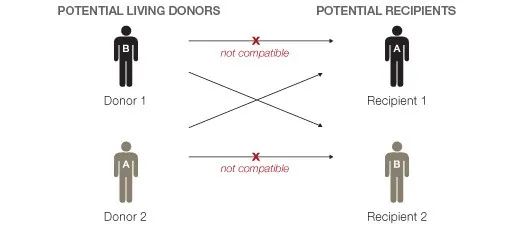

有時,醫療中心會在兩對無法配型成功的捐贈者和受體間進行交換配對,但是找到剛好能交換的配型的兩組人難度極大,成功案例不多。

交換配對示意圖,兩對無法匹配的供體和受體間交換移植,但這種巧合發生的機會并不多 | Stanford Health Care

交換配對示意圖,兩對無法匹配的供體和受體間交換移植,但這種巧合發生的機會并不多 | Stanford Health Care但引入一個不定向捐贈者之后,問題常常就迎刃而解。

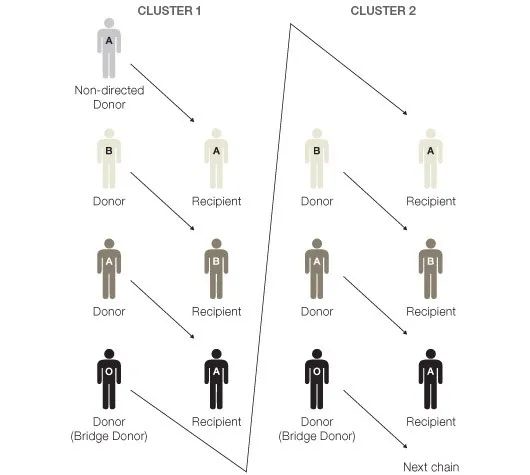

一個不定向捐贈者,可以盤活一整條捐贈鏈 | Stanford Health Care

一個不定向捐贈者,可以盤活一整條捐贈鏈 | Stanford Health Care捐腎鏈條的起點是一名捐贈者,也就是故事中的多蘭。她會先將腎臟捐給移植機構,再由移植機構提供給相匹配的患者。之后,這名患者的家人再捐出一個腎,提供給下一個患者。理論上來說,患者接受了他人的捐贈,然后家屬再捐出一個腎,這個鏈條就可以無限延伸下去。但風險在于,一旦中途有捐贈者因為個人或者醫學原因退出,整個鏈條也就中斷了。

挽救生命的腎鏈

《紐約時報》曾報道了一起由30個腎臟組成的一條長長的腎鏈。

里克·魯扎門蒂(Rick Ruzzamenti)是這個鏈條的第一個人,在2011年,他決定將自己的左腎無償捐贈給陌生人,盡管在此之前他連獻血都沒獻過。他的腎臟被移植到一名66歲男子的身體里。做完移植手術后,這名男子的侄女將自己的腎捐給了下一個腎病患者。

在這個過程中,孩子給父母捐腎,丈夫給妻子捐腎,姐妹給兄弟捐腎,形成了一條多米諾鏈條,而且鏈條上的每一個人,獲得的都是高質量的活體腎源。

這條腎鏈挽救了30個生命,連接起了60個人。左上角是里克·魯扎門蒂,右下角是小唐納德·特里 | NBC News

這個鏈條的最后一名患者是小唐納德·特里(Donald C.Terry Jr。),自從40多歲被確診腎病以來,他已經忍受了近一年的透析,而家人中沒有人愿意捐給他腎臟。即便從死者那里獲得腎臟,他都需要等候5年。不過幸好有腎鏈,他從一位陌生人那里獲得了匹配的腎。但隨著特里接受最后一個腎,這個鏈條也就此終止了。

2005年,為了增加可以得到活體捐贈腎臟的人數,約翰·霍普金斯大學首次嘗試了三重多米諾鏈條。

如果在單一腎鏈中,最后一個捐獻者找不到配型,三重鏈條就會啟動,在其他腎鏈中尋找合適的受贈人,反正欠腎還腎 | The Roles of Dominos and Nonsimultaneous Chains in Kidney Paired Donation

如果在單一腎鏈中,最后一個捐獻者找不到配型,三重鏈條就會啟動,在其他腎鏈中尋找合適的受贈人,反正欠腎還腎 | The Roles of Dominos and Nonsimultaneous Chains in Kidney Paired Donation然而讓今天的捐腎鏈條快速運轉起來的,不是某家醫療機構,而是企業家加雷特·希爾(Garet Hil)。

2007年,希爾10歲的女兒被診斷出腎衰竭,原本希爾以為和女兒血型相同,可以給她換腎,結果在手術前兩天,醫生發現他女兒體內產生了極有可能導致排異反應的抗體,便取消了手術。

希爾和妻子找遍了家族中的人,最后幸運地發現一名侄子通過了匹配測試并愿意捐贈。移植成功后,希爾夫婦對配對腎臟的捐贈登記制度十分失望,認為它沒有發揮出足夠的效力,便決定自己成立國家腎臟登記處(National Kidney Registry),希望能在半年之內幫助患者獲得匹配的腎臟。

在希爾女兒生病的同一年,美國國會修改了《國家器官移植法》,表示腎臟配對交易并不違反禁止出售器官的聯邦法律。這也為希爾成立的腎臟登記處打破了許多阻力。

一個爸爸的戰斗,希爾還挺燃 | Quality Insights Renal Network 5

一個爸爸的戰斗,希爾還挺燃 | Quality Insights Renal Network 5

熟悉計算機和金融領域的希爾很快利用算法來盡可能地配對腎臟。長捐贈鏈條比短鏈能挽救更多人的生命,但同時也可能有更高的中斷風險,每當捐贈者因為個人原因退出時,剩下的多米諾骨牌就只能僵在原地,鏈條上的患者也都處于緊張狀態,害怕上游的捐贈者退出。但還是有很多捐贈者,即便看到自己的家人已經獲得腎臟,也能堅定地把自己的腎臟捐給下一個陌生人,他們的善意是延伸鏈條的關鍵。

上面所說的30個腎臟組成的捐腎鏈條,便是在希爾的安排下進行的。目前為止,載入吉尼斯紀錄的最長腎鏈是35個,這一紀錄也是由希爾的國家腎臟登記處在2015年創造。

不過,也不是每個愿意捐腎的好心人都會被接受,無償和不定向的捐贈可能給捐贈者帶來很大的心理壓力。醫療機構需要進行好幾輪的心理篩查和醫學檢查,來評估捐贈者的心理和身體狀況,確保捐獻者沒有受到誤導、壓迫或是潛在的器官交易受害者,并保證醫療團隊把所有可能的風險都告訴了捐獻者。

陳頎曾在匹茲堡大學醫學院的器官移植中心幫助評估捐獻者的社會心理狀況。工作中,陳頎重點關注兩類人群:一是社會階級比較低、有心理健康問題(尤其自殺自殘傾向)、有家族病史將來可能有器官切除風險的人;二是“利他主義者”。

這兩類人更容易有并發癥或者預后不好的狀況,前者受限于身體健康狀況和所能獲得的醫療資源,而“利他主義者”需要深挖利他的心理來源——如果是扮演利他主義者的潛在器官交易受害者或有程度較重的尋求關注行為或者是受宗教幻覺影響,通常會不建議進行捐獻。

把建立信賴關系和治愈童年創傷的期望投射在捐腎這件事上是非常危險的,如果沒有得到足夠正面的反饋,很可能造成捐贈人心理失衡。不過可惜的是,在實際的器官捐獻過程中,高素質的評估人員普及率并不高。

在多蘭的例子里,她認為捐腎并不是因為她需要去治愈什么,相反,她認為是自己已經痊愈了,捐腎是她痊愈的一種證明。

肝臟的多米諾

其實,早在多米諾腎移植之前,第一個實踐連環移植的器官是肝。

和腎不同,在眾多需要配型的器官移植中,肝移植十分特殊。肝臟被稱為“免疫特惠器官”,它的配型要求很低,只要血型相同即可移植。肝臟還具有再生能力,甚至可以進行半肝移植,肝臟也因此成為了捐獻門檻比較低的器官。即便如此,肝移植的等待時間也還是很長,數據顯示,美國目前肝移植的等待平均時長為 1.5 年,大約 15% 的患者會在等待肝移植期間死亡。

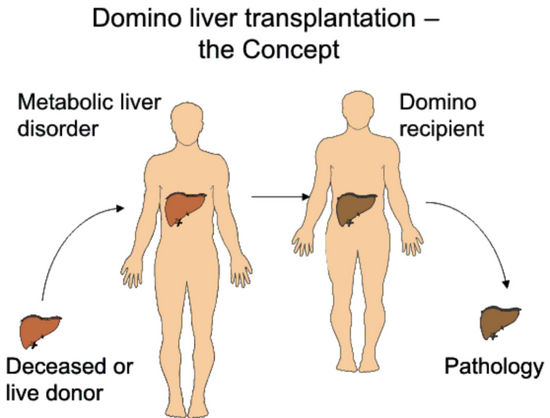

為了擴大供體庫,多米諾移植發揮了作用。

在等待肝移植的患者中,相當一部分是家族性淀粉樣多發性神經病患者。這是一種常染色體顯性遺傳疾病,一般在30歲左右時開始發作,迄今為止,肝移植是唯一成功的治療方法。

但是患者的肝臟,在非患者體內還能正常工作至少十年,于是醫生們開始采取連環移植。在患有家族性淀粉樣多發性神經病的病人A接受新肝臟的同時,病人A的肝臟被移植入病人B的體內。B被限制為60歲以上的患者,從接受肝臟移植開始,以將他們在剩余壽命內發生神經病變的可能性降至最低。

在肝臟多米諾里,賭的是自然死亡比肝惡化先到來,賭贏了就可以多救一條命 | fapwtr.org

在肝臟多米諾里,賭的是自然死亡比肝惡化先到來,賭贏了就可以多救一條命 | fapwtr.org故事的結局

如今距離捐腎已經過去六年了,但風波還在繼續。

這些年里,多蘭對拉爾森的訴訟不斷升級,從抄襲到侵犯版權再到對自己造成情緒困擾。訴訟過程中,多蘭只剩下一個腎的身體承受了很大負擔,多蘭在訴訟中稱自己經歷了失眠、焦慮、抑郁、驚恐發作、體重減輕以及“幾起自殘事件”,甚至曾多次打自己耳光。而官司纏身的拉爾森事業也受到了重創,不得不抽出精力來應付全身心撲在這件事上的多蘭。

這兩人的爭執從道德層面、法律對抄襲的界定層面、藝術倫理層面都可以有不同的理解,但唯有一點是不可否認的:多蘭的腎如今已經在一位猶太男性受贈者體內工作,受贈者恢復良好,幾年前,他的妻子按照腎鏈的約定捐出了自己的一顆腎。

多蘭的善舉,至少救活了兩個人。

“掌”握科技鮮聞 (微信搜索techsina或掃描左側二維碼關注)