文/新浪財經意見領袖專欄機構 ACCEPT(中國經濟思想與實踐研究院)

本文作者:

龍少波,清華大學中國經濟思想與實踐研究院研究員、重慶大學公共經濟與公共政策研究中心研究員

厲克奧博,清華大學中國經濟思想與實踐研究院常務副院長

3月27日召開的中央政治局會議強調,要擴大居民消費,合理增加公共消費。這是中央首次提及并要求增加公共消費,以穩定國內總體消費和釋放消費潛力。新冠肺炎疫情爆發以來,國內消費需求受到較為嚴重的沖擊。而全球疫情的擴散蔓延更是加劇了世界經濟增長的不確定性,也大大增加了我國出口需求下降的外部風險。因此,國內消費就成為有效擴大內需和完成全年經濟社會發展目標任務的重要保障之一。

提及消費,大家的關注點往往會集中在居民消費,而容易忽略消費的另一個重要組成部分——公共消費。總的來說,相比世界主要經濟體,我國最終(總體)消費率偏低是一個不爭的事實,其主要原因就是居民消費不足。當然,我國的公共消費率(公共消費占GDP的比重)也偏低,大約低于世界平均水平2個百分點,低于經合組織國家3個百分點,低于歐元區近6個百分點。但根據國家統計局數據,2018年我國的公共消費占最終消費的比重達到了27.5%,似乎并沒有明顯落后于世界平均水平。這其實是由于居民消費更大幅度地低于世界平均水平而造成的,這也是國家平時更加注重提升居民消費的原因。

然而,在疫情影響下,吸收就業人口比重最高的中小企業受到的沖擊較大,無疑會對就業、居民收入增長以及與之緊密相關的居民消費造成不利影響。此時必須積極發掘公共消費在抗擊疫情、提振消費以及保障社會公平等方面的獨特潛力。在此過程中,必須要著力平衡好三大結構關系,即政府自身消費與社會性消費的關系,公共消費與居民消費的關系,以及公共消費與公共投資的關系。

一、公共消費能起到擴大總體消費和保障社會公平作用

公共消費是政府部門在社會性公共服務以及自身行政管理費用方面的支出,其主要目的是為居民提供基本的社會公共服務并維持政府機構的正常運轉。公共消費的支付主體是政府部門,其資金主要來源于財政收入,但其消費主體則包括居民(社會性公共服務消費支出)和政府部門(行政管理費用消費支出)。例如,政府在疫情期間對患者醫療方面的支出就屬于公共消費,平時對城市公交系統的補貼也屬于公共消費。可見,公共消費包括居民社會性消費與政府自身消費兩部分,而并非只是有些人所誤解的“三公消費”或政府自身消費。公共消費對于擴大總體消費和保障社會公平起到重要的作用:

其一,公共消費與居民消費共同構成國內最終消費需求,對于擴大內需起重要作用。一是,最終(總體)消費需求由居民消費和公共消費兩部分構成,公共消費的增加本身就能擴大總體消費。二是,公共消費對居民消費有明顯的“擠入效應”,能起到帶動居民消費的作用。具體來看,公共消費支出主要集中在社會公共服務方面,政府財政支出能夠相應地減少居民在該方面的支出,從而促進居民消費潛力在其他領域的釋放并引領消費升級,對居民消費產生“擠入效應”。相反,如若公共消費率過低,代表政府財政在醫療、教育、養老等方面的社會公共服務支出不足,使得居民所面臨的未來不確定性支出風險上升并導致預防性儲蓄增加,從而不利于居民消費潛力的釋放和居民消費率的提升。

其二,公共消費保障基本的消費公平,對于維護社會公平起重要作用。公共消費支出主要體現在基本教育、醫療、社保、公共交通等方面,保障了居民的基本生存、生活和消費水平。經濟社會快速發展會伴隨著包括個人收入、財富、社會地位在內的一系列差距和不均等,甚至導致低等收入群體特別是困難群眾在消費上的不平等,不利于社會的公平穩定。而公共消費在社會性公共服務方面的支出能夠穩定基本服務價格,保障中低收入者的消費能力和基本生活質量。

二、疫情沖擊下我國需要合理提升公共消費率

長期以來,我國的公共消費率一直低于全球平均以及主要國家的水平,在當前疫情沖擊和國內總需求不足的情況下,更是應當把合理地提升公共消費率作為提振消費的重要抓手。

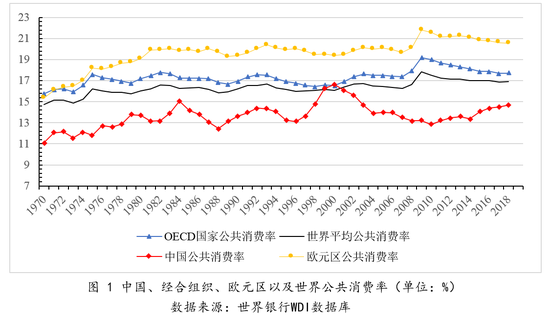

其一,中國的公共消費率明顯低于世界平均水平,具有提升潛力。公共消費率是衡量公共消費合理與否的重要指標,一般以公共消費支出占GDP的比重來表示。20世紀70年代以來,全球的平均公共消費率水平維持在14.7%至17.9%之間,雖有小幅波動但總體呈現逐步上升的態勢;歐元區的公共消費率高于世界平均水平,并在15.4%至21.8%之間震蕩上升;同期經合組織國家(OECD)的平均公共消費率處于15.7%至19.2%之間的較高水平,也總體呈上升態勢。但是,在1970-2018年期間,中國的公共消費率維持在11.1%-16.6%之間,明顯低于同期全球、歐元區以及經合組織國家的平均水平。從最新數據來看,2018年全球平均公共消費率為16.9%,歐元區公共消費率為20.6%,經合組織國家平均公共消費率為17.7%,而中國的公共消費率僅為14.7%,明顯低于全球以及主要經濟區域水平。[1]

如若更細致地與世界主要國家相比較,中國的公共消費率也明顯偏低。一般而言,經濟發展水平越高、社會公共福利越好的國家,其公共消費率也較高,因為居民的社會公共服務主要是由國家的財政支出買單。例如,丹麥、瑞典、荷蘭、冰島、比利時和芬蘭在2009-2018年的十年間的公共消費率分別為25.94%、25.87%、25.37%、24%、23.78%和23.78%,明顯高于同期世界平均水平17.17%。而與美國(15.19%)、德國(19.62%)、英國(20.12%)、法國(23.86%)、日本(19.9%)、加拿大(21.07%)以及俄羅斯(18.27%)等主要國家相比,中國在2009-2018年十年間的平均公共消費率(13.73%)也偏低,同時也低于巴西(19.38%)和韓國(15.08%),僅高于印度(10.8%)。而目前中國和巴西的人均GDP均在1萬美元左右,經濟發展水平較為接近,但中國的公共消費率卻比巴西低了5.65個百分點。可見,從與主要國家的對比來看,我國公共消費率水平也偏低并存在一定的提升空間。

其二,面對重大事件沖擊更需提升公共消費率來加以應對。2009年國際金融危機期間,全球主要國家和地區均顯著地提升了公共消費率,以作為擴大需求應對危機的重要舉措之一。2009年全球以及主要地區的公共消費率在短期內均呈現出明顯的上升趨勢。具體來看,全球公共消費率從2007年(危機前)的16.3%上升至2009年的17.9%;歐元區的公共消費率從2007年的19.7%提升至2009年的21.8%;經合組織國家的公共消費率從2007年的17.4%提升至2009年的19.2%。而在2008年國際金融危機期間,我國財政支出的主要發力點主要側重于公共投資,通過擴大公共投資帶動了全社會固定投資增速的大幅提升,同時我國的公共消費率卻從2007年的13.5%跌至13.2%,出現了率略微下降的現象。這也是在此輪應對新冠肺炎疫情的宏觀經濟政策調控中應該有所改進的地方。

其三,適當提升公共消費率可以促進消費公平。在新冠肺炎疫情的沖擊下,停工停產使得居民的可支配收入在短期內受到了一定的影響,這對居民消費尤其是低等收入群體的消費產生了一定的不利沖擊。而公共消費支出的增加可以通過幾種方式增加居民消費,緩解疫情沖擊可能加劇的消費不公平性。一是,以發放消費券的形式帶動居民實際消費增加;二是,增加醫療保健方面的公共消費支出,彌補疫情沖擊下大幅增加的醫療支出;三是,增加低等收入群體和困難收入群眾的消費補貼,保證其基本生活消費水平以維持社會的消費公平。

因此,考慮到我國經濟發展水平以及前期與全球平均水平的差異,在長期內我國需緩慢提升公共消費率;而在短期內,為應對疫情沖擊帶來的大幅增加的醫療等方面的支出,也需適當地增加公共消費以擴大總體消費。為此,可以考慮將2020年的公共消費率提升2個百分點至16.7%(接近世界平均水平),以應對疫情帶來的不利沖擊。這相當于需要增加2萬億政府財政支出作為提升居民社會公共服務的支出,減輕居民在社會公共服務消費上的支付壓力,從而拉動居民在其他領域消費潛力的釋放并加快消費升級。考慮到今年財政支出在公共投資方面的力度也會加大、財政收入增速大概率下降的情況,2020年我國財政赤字率應該需要突破3%,并發行特別國債彌補收支缺口。

三、疫后合理增加公共消費需平衡好三大結構性關系

作為公共政策,公共消費政策需要在確保政策公平的前提下再盡量兼顧效率。也就是說,在通過公共消費支出確保消費公平性的社會政策目標下,兼顧其提升財政支出效率和穩定經濟發展的經濟政策目標。因此,疫后的公共消費政策需合理地平衡好以下三大結構性關系:

其一,需平衡好公共消費中政府自身消費與社會性消費之間的關系。需調整公共消費支出結構,增加的公共消費應主要用于社會性消費而非政府自身消費。一是,增加的公共消費支出應主要用于醫療、社保、交通、教育、科研、文化、體育等社會公共服務方面。二是,社會性消費支出的合理性需體現在輕重緩急性、傾斜性和公平性方面。即公共消費要優先考慮醫療衛生支出、低收入和困難群眾、受疫情沖擊嚴重的區域以及中西部欠賬較多的區域。而對于公共消費中的政府自身消費部分,則需繼續按照中央要求保持緊約束,嚴格控制行政管理費用支出及“三公支出”,讓公共消費支出最大幅度地流向社會性公共服務方面。

其二,需平衡好公共消費與居民消費的關系。需要明確的是,盡管適當增加公共消費對提高總體消費起著重要作用,但居民消費依然是最終消費的主體部分,總體消費率的提升最主要還是靠居民消費拉動。在重大疫情沖擊下,居民的消費能力和消費信心在短期會受到一定程度的影響,而政府的公共消費支出行為在彌補總體消費不足的同時,還可以通過“擠入效應”起到提升消費信心、帶動居民消費以及維護好消費公平的作用。但是,政府仍然需采取更多的政策措施來培育市場和重點促進居民消費需求釋放。

其三,需平衡好公共消費與公共投資的關系。政府財政支出的兩大方面為公共投資和公共消費。但從對經濟的拉動的見效快慢以及投入產出效率來看,毫無疑問,公共投資要勝過公共消費。無論是以“鐵公基”為代表的傳統基建,還是5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的“新基建”,公共投資的乘數效應均比公共消費更為明顯。這也是一旦遇到經濟危機、金融危機等重大沖擊時,政府優先考慮增加公共投資的主要原因,而且公共投資帶來的基礎設施的完善也能為未來長期的經濟增長帶來正外部效應。因此,在因疫情沖擊而帶來的全球供需同時萎縮的情況下,政府增加公共投資仍然是應對沖擊的主要手段。但是,從人類社會生產的最終目的和社會公平性來看,公共消費可以在短期內為居民尤其是低收入群體提供最基本的、切身的生活保障,從而降低外部的不利沖擊和維持生活消費的公平性。因此,需平衡好公共投資和公共消費之間的關系,在增加公共投資的同時,仍然要合理地增加公共消費。而對于公共投資,也是建議盡可能地向消費性投資傾斜,從而為未來居民消費潛力的釋放打好基礎。

[1] 目前世界銀行WDI數據庫關于消費的最新統計數據僅更新至2018年。

(本文作者介紹:清華大學中國經濟思想與實踐研究院,以全球視野立足中國,力求中國的經濟發展為世界所接受,讓經濟學理論追趕中國的經濟實踐。)

責任編輯:張文

新浪財經意見領袖專欄文章均為作者個人觀點,不代表新浪財經的立場和觀點。

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。