文/新浪財經意見領袖專欄(微信公眾號kopleader)專欄作家 徐高

去杠桿政策在2018年催生了實體經濟融資難、經濟增長減速、經濟結構惡化、債務率不降反升等不利后果。去杠桿政策之所以未能取得預想結果,主要緣于政策陷入了“壓分子”、“緊信用”等誤區,讓政策在實施中失之于偏。2019年的去杠桿需要有新思路,應通過積極宏觀政策來推動債務率分母的擴張,并通過“寬貨幣”與“寬信用”并重的方式疏通貨幣政策傳導路徑,消除融資難。這樣方能在保持經濟平穩增長的前提下更好實現去杠桿政策之良好初衷。

去杠桿是供給側改革五大任務之一,旨在抑制我國經濟中債務的過快增長,以增強經濟增長的持續性。不過在2018年,去杠桿政策并未取得預想效果,卻帶來了一系列不利副作用。去杠桿政策效果不彰的主要原因是在政策施行過程中陷入了過于注重杠桿率分子、以及過度收縮信用擴張等幾個誤區。進入2019年,有必要反思這些誤區,采用更符合實際的新思路來指導去杠桿政策。這樣方能最終達成構建長期健康經濟增長之目標。

1. 事與愿違的去杠桿

在2016年全面啟動的“供給側改革”中,去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板是五大政策任務。其中,去杠桿的矛頭直接指向我國持續上升的債務規模,試圖延緩乃至逆轉我國杠桿率上升的態勢。

去杠桿政策的初衷自然是好的。根據國際清算銀行(Bank of International Settlement)的估計,我國非金融部門總債務占GDP比重從2008年末的不足140%快速上升到了2018年的超過250%。如此之快的債務率上升速度給宏觀經濟穩定帶來了隱憂。而在微觀層面,不少企業也陷入了債務負擔過重,自身造血能力不足以支付其債務本息,必須要借新還舊來維持的“僵尸”狀態。因此看起來似乎有必要抑制債務規模的過快擴張,并大規模處置僵尸企業,以避免債務危機在我國爆發。不過,囿于一些認識上的誤區,去杠桿政策在落實的時候方向有偏,造成了明顯的不利副作用,并且還事與愿違地推升了我國的杠桿率。

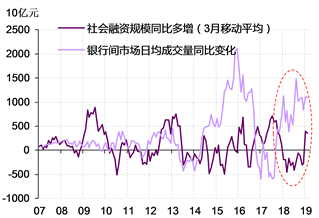

出于歷史原因,我國的金融體系為銀行所主導,債權型的間接融資占據了社會融資的大頭。為了抑制存量債務規模的增長速度,債權型融資占主體的社會融資就自然成為去杠桿政策打壓的重點,讓“緊信用”一度成為金融政策的主導方向,并在2018年隨金融去杠桿政策(尤其是資管新規)的落地而達到高潮。其結果是社會融資規模的增長明顯放緩,貨幣政策傳導路徑受阻。寬松貨幣政策只能在金融市場(尤其是銀行間市場)帶來流動性的過度堆積,卻無法通過社會融資的擴張而傳導到實體經濟中去。于是,實體經濟“融資難”和金融市場“不差錢”的反差局面浮現。(圖表 1)

圖表 1. 2018年,我國銀行間市場流動性大幅堆積,但社會融資規模卻持續同比少增 資料來源:Wind

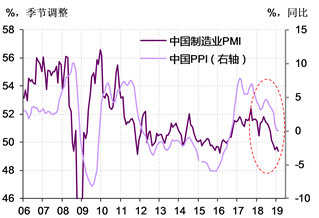

圖表 1. 2018年,我國銀行間市場流動性大幅堆積,但社會融資規模卻持續同比少增 資料來源:Wind隨著融資約束的收緊,我國實體經濟增長動能明顯減弱。基建投資一直是我國經濟增長的重要引擎,其增速在過去幾年都維持在接近20%的水平。但在2018年,它的增速卻因為融資匱乏而明顯下滑至4%,創下了十年來的新低——曾經的增長穩定器在2018年變成了下行壓力的主要來源。在這樣的背景下,我國經濟景氣度明顯下滑,GDP增速在2018年4季度創下了近9年來的最低值,通縮壓力也卷土重來。(圖表 2)

圖表 2. 2018年,我國制造業PMI已經下滑到收縮區間,PPI也回落至通縮邊緣 資料來源:Wind

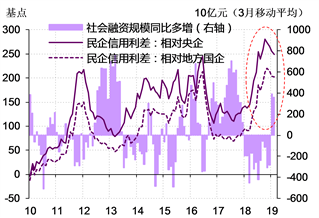

圖表 2. 2018年,我國制造業PMI已經下滑到收縮區間,PPI也回落至通縮邊緣 資料來源:Wind從結構上來看,去杠桿政策更為明顯地造成了民營企業的融資困難。2018年,在實體經濟融資難的背景下,民營企業相對地方國企和央企的信用利差拉大到了歷史高位,表明在融資難環境中,民企融資成本上升得更多(圖表 3)。這造成了民營企業經營狀況的大面積惡化,明顯打壓了企業家信心。由于民企還大量通過股權質押從資本市場中獲得融資,民企的困境也通過這個渠道傳導至資本市場,帶來了金融風險,讓國務院各相關部委不得不在2018年出臺化解股權質押風險的諸多政策。

圖表 3. 2018年,民營企業相對地方國企和央企的信用利差拉大到歷史高位 資料來源:Wind

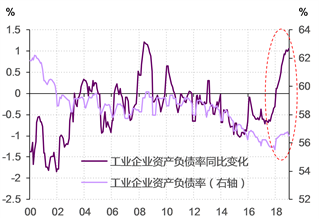

圖表 3. 2018年,民營企業相對地方國企和央企的信用利差拉大到歷史高位 資料來源:Wind如果說前面所羅列的這些不利后果還可以用去杠桿陣痛來搪塞的話,去杠桿政策所帶來的我國杠桿率攀升之惡果就無可抵賴了。2018年,隨著去杠桿政策的強化,我國工業企業資產負債率一改過去數年持續下降的態勢,反而明顯走高。2018年年末工業企業資產負債率比2017年底高出了約1個百分點。除了2018年,如此之高的資產負債率漲幅在2008年之后就再沒在我國出現過。(圖表 4)

圖表 4. 2018年,中國工業企業資產負債率不降反升,漲幅之高為2008年之后所未見 資料來源:Wind

圖表 4. 2018年,中國工業企業資產負債率不降反升,漲幅之高為2008年之后所未見 資料來源:Wind以上的這些事實清表明,去杠桿政策并未在2018年實現其政策目標,反而帶來了實體經濟的融資難,以及隨之而來的沉重經濟增長下行壓力。由于民營企業在去杠桿政策背景下受傷更重,經濟結構也隨之惡化。去杠桿政策更是明顯推升了我國債務率,結果與目標南轅北轍。因此,適逢2019年我國迎來70華誕,且全面建成小康社會進入關鍵時期的時候,有必要反思去杠桿政策陷入的舊誤區,并在2019年拿出新的思路,從而真正實現去杠桿的初衷。

2. 去杠桿的舊誤區

我國的去杠桿政策之所以會產生事與愿違的結果,主要是因為陷入了以“壓分子”與“緊信用”為首的幾個誤區。

(1)去杠桿的“壓分子”誤區

過去我國去杠桿政策的誤區之一是過于看重縮小債務率的分子,而忽視了做大債務率分母的重要性。拋開經濟背景而單獨來談債務規模是沒有意義的。對一個資產規模100億元的企業來說,10億元的債務不算什么;但對一個資產規模15億的企業來說,10億元的債務就應該算太多了。所以有意義地談論債務的方式是談論債務率——債務規模與其他一些經濟指標的比率。最合適的債務比率是資產負債率,即一個經濟主體的債務占其總資產的比重。但在分析一個國家的時候,因為國家的總資產很難精確估計,所以用得更多的是債務與GDP的比例(除非特別注明,本文中說到的GDP都是指名義GDP)。其實嚴格說起來,債務是存量、GDP是流量,債務與GDP的比例是存量與流量的比率,經濟意義不如資產負債率那么明確,但考慮到它的易得性和廣泛使用度,用這個比率來談國家總債務率也可以接受。

所以當我們在說去杠桿的時候,其實說的是降低債務率——降低降低資產負債率、降低債務與GDP的比例。而在設計去杠桿政策時,需要認識到債務率的分子與分母之間是相互聯動的。試圖壓縮債務率分子的宏觀政策有可能也會影響到分母,甚至讓分母受影響的程度更大。陷入過于關注債務率分子的“分子誤區”,而沒有對分母的變化保持足夠敏感性,是我國資產負債率在2018年因為去杠桿政策而不降反升的重要原因。

要抑制作為債務率分子的債務總規模的擴張速度,要么得壓縮債務存量的規模,要么得減少債務增量的規模。但要知道,債務存量具有剛性,不是想減少就能減少的。對借了債的債務方來說,債務是剛性的本息償付承諾,不可輕易毀約(毀約就是債務違約)。而對放了債的債權方來說,道理也是一樣的,債權方也不是想提前收回債務就能收得回來的,一切都要按照債務合同來進行。所以,要在短時間內壓縮債務的存量規模是不現實的。能動的只能是債務的增量規模——通過壓縮債務增量來降低債務總規模的增長。

因此,當去杠桿政策把目標設定為抑制債務總規模的時候,就自然會將政策壓力集中在債務的增量規模上。但是,要用規模較小的增量來解決規模較大的存量問題是困難的,在短期內也難以見效。用國際清算銀行估計的我國債務率來反推,我國2018年的存量債務規模大概在230萬億元。而我國2018年新增社會融資規模中的債權型融資總量接近19萬億元。換言之,2018年我國債務的增量規模不到存量規模的1/10。因此,盡管2018年債務增量規模確實比2017年小了不少(2017年社會融資增量中的債權型融資超過21萬億元),但債務率中分子部分的增長率下降得并不明顯。

盡管去杠桿政策對債務率分子的影響不明顯,卻讓作為債務率分子的GDP受到了更大負面影響。需要認識到,實體經濟中的大部分債權融資需求是合理的——比如企業為了給有利可圖的投資項目融資而發行債券。過于嚴厲地打壓債務的增量規模,必然會抑制實體經濟的經濟活動,拖累經濟增長。正如前面所說的,名義GDP是個流量,統計了一段時間內經濟中最終產品的總價值。流量的GDP比存量的債務規模對債務緊縮更敏感。在2018年的去杠桿政策推進過程中,我國GDP真實增速明顯放緩,且通縮壓力也卷土重來,從而讓名義GDP增速下滑的幅度比債務增速下滑的幅度更大。這樣一來,以債務比GDP來衡量的債務率就反而更快上升。

以資產負債率衡量的債務率也同時上升。因為從收入法角度核算,GDP等于一段時間里經濟中居民工資、企業利潤和政府稅收的總和。GDP增長的放緩也就意味著居民、企業和政府收入現金流的惡化。這會自然地表現為各類資產回報現金流的惡化上。由于資產的價值決定于其未來所能產生的現金回報,資產價值也就會因此而縮水。所以,在以資產負債率衡量的債務率中,作為分母的資產價值也有著比分子更大的對去杠桿政策的彈性。因此,企業資產負債率會因為去杠桿政策而走高就不奇怪了。

(2)去杠桿的“緊信用”誤區

我國的金融體系為銀行所主導,融資方式以通過銀行進行的間接融資為主。這樣的金融體系產生于新中國金融發展的歷史中,不可能在短時間內明顯改變。在這樣的金融體系中,全社會債務增量主要來自銀行向實體經濟投放的信用(主要包含銀行信貸和銀行購買的非金融債券)。當把去杠桿的著力點放在壓縮債務率分子的時候,去杠桿政策在貨幣金融領域就自然會表現為“緊信用”——試圖通過緊縮銀行向實體經濟的信用投放來降低債務總規模的增速。

人民銀行會按月公布社會融資規模數據。這個數據統計了實體經濟從各個渠道獲得的金融體系的融資數量。在社會融資規模中,絕大部分是銀行信用。因此,信用緊縮的去杠桿政策必然帶來社會融資的低增長,從而在實體經濟中催生融資難。2018年我國新增社會融資規模約19萬億元,比2017年少了大概3萬億元。宏觀層面社會融資規模的收縮帶來了微觀層面各類實體企業融資約束的收緊,資金鏈的緊繃。企業投資活動因而大幅萎縮,債務違約事件數目也大幅攀升,經濟增速隨之走低。

盡管人民銀行從2018年上半年就開始放松貨幣政策來對沖信用緊縮帶來的不利后果。也有人相信,一邊通過“緊信用”來降低債務規模的增速,一邊通過“寬貨幣”來降低利率、進而降低利息支出,可以更好地去杠桿。但如果懂得貨幣政策的運行機制,就會知道“緊信用”與“寬貨幣”兩個政策導向間存在內在矛盾,會導致貨幣政策傳導路徑的阻塞,阻斷央行寬松貨幣政策意圖向實體經濟的傳導,也無法切實降低實體經濟的利息支出負擔。

中央銀行的貨幣政策意圖要傳導到實體經濟,需要經過貨幣政策傳導路徑。這個路徑由兩個主要環節組成,一個是中央銀行向金融市場(主要是銀行間市場)投放基礎貨幣,另一個是商業銀行體系向實體經濟投放信用(也即廣義貨幣的派生)。在這兩個環節中,中央銀行有直接掌控力的是第一個環節——基礎貨幣投放多少完全由中央銀行決定。而商業銀行信用派生則只是間接受到中央銀行的調控——中央銀行通過控制銀行間市場中基礎貨幣的多寡來間接影響商業銀行的信用投放節奏。

所謂的“寬貨幣”,指的是人民銀行加大向銀行間市場的基礎貨幣的投放。從2018年至今,人民銀行已經數次下調了存款準備金率,釋放了數萬億元的基礎貨幣。銀行間市場的利率水平也明顯走低。但在“緊信用”的政策約束下,商業銀行盡管擁有了越來越充裕的基礎貨幣,卻難以增加向實體經濟的信用投放,從而使得寬松貨幣政策導向難以傳導到實體經濟中,貨幣政策傳導路徑阻塞的局面隨之而生。這樣一來,就形成了實體經濟融資難與金融市場流動性泛濫并存的反差格局。這一方面帶來了經濟增長的下行壓力,另一方面又催生了金融資產價格的泡沫風險。事實上,在2015年我國曾經經歷過類似的局面。當時我國的A股市場在經濟持續走弱的背景下吹出了一個大泡沫,并最終形成“股災”,嚴重沖擊了金融體系的穩定。

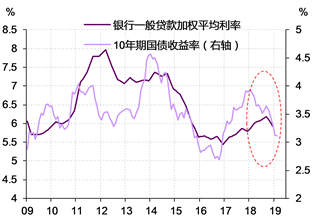

在“緊信用”的約束下,“寬貨幣”也無法降低實體經濟的利息負擔。寬松的基礎貨幣投放可以降低銀行間市場里的利率水平。但因為銀行體系向實體經濟的信用投放受阻,銀行間市場利率的下行難以充分傳導到實體經濟里的利率水平上去。而后者才決定了實體經濟的利率負擔高低。10年期國債收益率是我國銀行間市場中的代表性長期利率。2018年,10年期國債收益率累計下降了接近1個百分點。但在同時,我國銀行一般貸款加權平均利率卻在前3季度不降反升,僅在2018年4季度才回落至2017年年末的水平。顯然,實體經濟的融資成本并未在2018年有效下降。(圖表 5)

圖表 5. 2018年,我國金融市場利率的下降并未有效傳導至貸款利率 資料來源:Wind

圖表 5. 2018年,我國金融市場利率的下降并未有效傳導至貸款利率 資料來源:Wind在“緊信用”帶來的融資難環境中,民營企業遭受著更大壓力。相比國有企業,民營企業的規模相對較小,抵御經濟下行的能力較弱,抵押品也相對較少。因此,在信用緊縮的環境中,民營企業的融資約束收緊得更加厲害,令民營企業的經營狀況惡化得比國有企業更多。而這反過來又增強了金融機構對民營企業的風險規避行為,讓民營企業的融資約束進一步收緊。這樣的惡性循環讓民營企業舉步維艱,并一度引發社會上對“國進民退”的普遍憂慮。在這樣不利局面的背后,“緊信用”的去杠桿誤區難辭其咎。

(3)去杠桿的其他誤區

圍繞去杠桿的誤區并不僅僅只有上面所說的“壓分子”和“緊信用”兩個——盡管這兩個是危害最大的誤區。下面還可以羅列一些阻礙了去杠桿目標達成的誤區。

一個誤區是對基建投資回報率的誤讀。乍看起來,基礎設施建設項目的投資回報率普遍偏低,大部分甚至還覆蓋不了利息成本。所以有人將基建投資的投融資主體——地方政府融資平臺——視為需要不斷借新還舊的龐氏騙局玩家,因而相信地方政府債務風險極高,需要推行地方政府的去杠桿。但需要認識到,基建項目大多是公益性項目,其投資回報率的相當部分是外部性,體現在社會層面,而無法變成項目本身的現金流。因此,要正確評價基建投資回報率應該站在社會層面算大帳。把基建項目當成一般的投資項目,只看到微觀層面的項目現金回報率,而不是站在社會層面更為全面地算大帳,是誤判基建項目的融資性質,過于嚴厲地推進地方政府去杠桿的原因。

另一個誤區是對“債轉股”抱有不切實際的過高期望。將債權融資轉換成為股權融資,看上去似乎可以既增加企業資本金,又降低企業債務,從而立竿見影地降低企業資產負債率。這是有人將去杠桿希望寄托在“債轉股”政策上的原因。不過需要認識到,對企業來說,股權是比債權成本更高的融資方式——因為股票投資者會索取更高的風險溢價來補償自己持有股票的風險。許多企業之所以會陷入債務陷阱中,正是因為其投資回報率較低,難以負擔債權型融資的融資成本。將債權融資換成股權融資,企業投資回報率不足以負擔融資成本的問題非但沒有解決,反而還加重了。而對股票的潛在買家來說,是否愿意接盤一個投資回報率還趕不上債務成本的企業也是個大問題。因此,“債轉股”可能對部分長期經營前景良好,但短期債務負擔較重的企業是適用的,但并不能成為推進全社會去杠桿的良策。

再一個誤區是忽視我國去杠桿政策的國際外溢效果。我國已經是世界上GDP第二大的經濟體,其國內政策將不可避免地給國際經濟帶來明顯影響。我國通過去杠桿來降低國內債務風險的理由似乎是成立的。但問題是,我國的儲蓄率大概是40%,兩倍于世界其他國家和地區的平均水平。當我國這么一個高儲蓄的國家要削減債務規模時,別的儲蓄率更低的國家又有多大能力加杠桿來吸收我國的富余儲蓄呢?債務加在我國會帶來風險,加在別的儲蓄率更低的國家難道不會帶來更大風險嗎?事實上,隨著我國緊縮性去杠桿政策的推進,全球經濟都感受到了需求下滑的寒意。對中國這么一個高儲蓄的大國來說,有必要通過適度加杠桿來創造需求,從而在國家上樹立負責任大國的形象。通過去杠桿來將需求不足輸出到別國,正在極大惡化我國所處的國際環境。

3. 去杠桿要有新思路

2018年我國經濟運行的狀態表明,去杠桿政策的良好初衷并未實現,反而加大了經濟增長的下行壓力,惡化了經濟結構,并推升了我國的杠桿率。之所以會產生這樣事與愿違的結果,主要是去杠桿政策在實施中落入了前述幾個誤區,讓政策效果與政策目標南轅北轍。2019年是新中國的70華誕,也是全面建成小康社會目標實現的關鍵之年。在這一年,有必要在反思去杠桿誤區的基礎上,拿出新的去杠桿思路,從而在維持經濟平穩增長的前提下讓去杠桿的目標得以更好實現。

2019年的去杠桿需要以“做大分母”和“放松信用”為兩個主要導向。具體來說,就是以做大債務率的分母為主,結構性抑制債務率分子的過快擴張為輔,從而來實現債務率的下降,此其一。其二是寬貨幣和寬信用政策并舉,以疏通貨幣政策傳導路徑,將金融市場的過剩流動性導入實體經濟,化解實體經濟的融資難。

前面分析過,在債務規模比GDP的這個債務率中,分子具有較強的剛性,若用政策來強行壓制反而會讓作為分母的GDP收縮得更明顯,推升債務率。因此,更可取的辦法是通過較為寬松的宏觀政策來推動經濟的平穩增長,并打消通縮的壓力。事實上,在2016與2017兩年,我國因為經濟增長加快,債務與GDP比例的上升速度曾一路下降至停滯水平。只是在進入2018年之后,才因為過于嚴厲的去杠桿政策而重新明顯上揚。過去幾年的經驗已經從正反兩個方向表明,推動經濟增長,做大債務率分母,才是去杠桿的正途。

就資產負債率衡量的債務率而言,通過資產價格泡沫來去杠桿固然不可取,但寄希望于資產價格下跌來去杠桿則更是不合邏輯。只要經濟能夠保持平穩增長,資產回報的預期自然會改善,從而帶動資產價格的合理上升,同樣帶來分母擴大式的去杠桿效果。

當然,在做大債務率分母的同時,也需要抑制分子的過快擴張。對于那些已無經營前景,完全靠債務維持的“僵尸企業”,必須要堅決收緊其融資約束,促使其出清,從而將融資轉移到更有投資前景的領域去。不過,針對債務率分子的政策應該是結構性的有保有壓,而不是像2018年那樣的全面緊縮,以免重蹈覆轍。

就貨幣政策來說,有必要實現“寬貨幣”和“寬信用”并重的格局,以疏通貨幣政策傳導路徑。只有保持融資總量的合理增長,才能在防止融資難在實體經濟中產生,并將金融市場中的低利率傳導到實體經濟中,從而降低實體經濟的利息負擔,增強其債務可持續性。此外,還有必要積極引導向民營企業的銀行信用投放,并通過金融創新來增加民營企業的融資渠道,從而給民營企業營造一個寬松的經營大環境。

在我國的居民、企業和政府三大部門中,政府加杠桿的能力最強,風險也最低。因此政府需要更有擔當,通過自己的加杠桿來為居民和企業的去杠桿留出空間。政府所從事的基建投資在短期內能發揮穩增長之功效,在長期還能提升我國的競爭力和居民福利。且基建投資的回報率也并非如一些人所認為的那樣不堪。因此,2019年我國有必要放松對地方政府的融資約束,以扭轉2018年基建投資明顯減速的不利局面,發揮基建投資經濟增長穩定器之功效。

如此多管齊下,將能夠讓去杠桿政策在2019年以更適合中國經濟事情的方式展開,既保證經濟增長的平穩大局,又更好實現去杠桿之良好初衷。

本文以《去杠桿應有新思路》為題首發于2019年3月期《中國改革》

(本文作者介紹:2011年5月加入光大證券股份有限公司,任首席宏觀分析師。2014年任光大證券首席經濟學家。 )

責任編輯:張文

歡迎關注官方微信“意見領袖”,閱讀更多精彩文章。點擊微信界面右上角的+號,選擇“添加朋友”,輸入意見領袖的微信號“kopleader”即可,也可以掃描下方二維碼添加關注。意見領袖將為您提供財經專業領域的專業分析。