對話中國歷史學者史景遷:被中國吸引的目光 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://whmsebhyy.com 2004年11月11日 21:51 新浪財經 | |||||||||

|

有一個朋友在考察美國之后曾這樣對我說:要么消沉,要么奮起,總之是不可能原地不動。在某種程度上我同意他的說法,但要么這樣,要么那樣有一些絕對,后面一句“不可能原地不動”是非常正確的。對于我來說,所謂動,就是觀察外國人的思維方式,想中國的事情。站在大洋此岸看彼岸,身處外國人中,想著中國人,這種感覺無疑給了我一個極好的觀察角度。

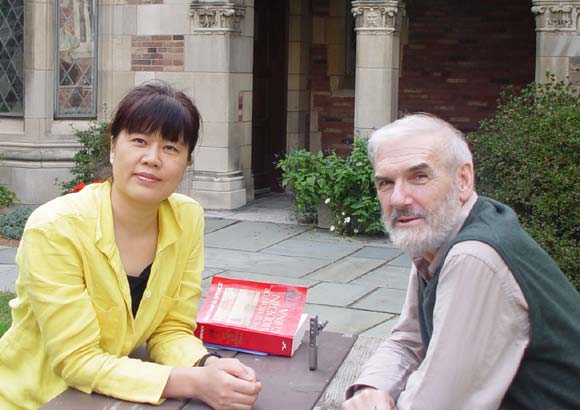

因著這種觀察角度,你會常常避開喧嘩的現實,消除一些噪音,回到能讓你平靜的歷史,回到這個能給你真正智慧的大課堂。順著歷史的古藤,你會一點點摸到今天的綠葉。一切歷史是當代史,歷史總是通過各種血脈連通著今天的現實。 歷史是如何地一點點作用著今天的現實的?這正是在東西方享有盛譽的學者史景遷花一輩子心血研究的課題。為此我給他寫了一封信,希望有一個與他見面交談的機會,很快他就回了信,地點約在一個咖啡廳。我走進那家咖啡廳時他其實正在與一個學生談話,我并沒有認出他來,盡管他的照片我曾看過。當一個個子高高的學者模樣的人推門進來時,我走上前說,請問您是SPENCE先生嗎,那個人微笑著搖了搖頭,隨后我到門口等,到了約好的時間,我推門進咖啡廳的時候,一個比剛才那個老多的人起身向我走來說,你就是中國來的王利芬嗎,我是史景遷。我說你怎么那么準地知道是我呢,他說有一個人告訴他我的模樣,我想起是剛才我認錯的那位告訴了他,而且那個人認識人他。他打趣地說那個人比他年輕多的,我想他一定希望自已是那個人的年齡,無論什么人,在面對年華急速逝去時的感受都是相同的。 站在我面前的這位老頭頭發已白,沒有血色,背已駝了很多,我眼前一下子閃回他來耶魯做交換生時的情景,那時他也就二十多,自那時起一直到現在,這個人就致力于中國歷史的研究。如果要做一個電視特技,就是一個風華正茂的年青人一點點變成今天的這個老頭,變的過程中,生命汁水轉化成了他的那些關于中國的一本又一本的著作,最后這個老頭會老得說出不話,最后他的軀體也將以某種方式消失。現實生活中的這個漫長的過程其實在我心中很短時間就完成了,完成的同時,心中涌起一種對他的深深敬意。每個人都會變老,每個人的青春都會以各種方式消費掉,但是,一個人能在年青時就下決心在自已感興趣的領域做一些有價值的事情,并取得如此的成果卻不易。我在想,多少年后,即便他的軀體已不在人間,他的研究成果也會以各種方式在一代代人中間流傳,這就是生命的價值,這就是一個人來到世上的最大的證明。我相信這些著作能有效地減低他本人關于衰老和死亡的恐懼。生命真的很短,但也很長,這完全取決于如何安排自已的人生。 史景遷的英文名字叫JONATHAN SPENCE,在西方世界他是極其知名的關于中國歷史的學者,只要與中國問題有一些關系的研究者,沒有人不知道他,也沒有人不尊敬他,有人曾經將他喻為中國歷史研究中的畢家索。 史景遷這個名字非常有意思,似乎代表著他終身的追求,“史”除了暗合他的姓氏的發聲(SPENCE)外,他與之打交道了一輩子的學科歷史也是同一個字,致于說“景遷”,歷史就是人與自然之景的變遷,而且中國大學者司馬遷也是這個遷。 史景遷是耶魯大學歷史的教授,1936年出生于英國倫敦郊區,在英國劍橋大學畢業,后來成為耶魯大學的交換學生,在一堂關于中國歷史的討論之后,他發現中國歷史的特別,決定在職留在耶魯大學攻讀中國近代史博士學位,1965年,他以一篇題為《曹寅與康熙皇帝》的論文拿到了博士學位。 他的著作《探索現代中國》(THE SEARCH FOR MODERN CHINA)拿起來大概有兩公斤重,是《紐約時報》暢銷書之一,除了這種厚重的學術著作,他還寫了一些以明清為時代背景的小說,有《王姓女人之死》、《康熙自畫像》、《上帝的中國兒子:洪秀全》等,其中《改變中國》、《利瑪竇》,《天安門:知識分子與中國革命》、《天國之子和他的世俗王朝:洪秀全與太平天國》、《中國皇帝:康熙自畫像》已出版成中文。 史景遷的史學著作極富感染力,前IBM的郭士納就深深為史景遷的《書亂大清》著迷,郭士納選擇在英國劍橋大學學習中國歷史與這本書很有關系,他說他想在英國仔細研究一下中國歷史。 由于咖啡廳有音樂不利于錄音,我提議換一個安靜的地方,史景遷又同我一起走到法學院。 王利芬:我非常感謝您能在極度繁忙中專門抽出時間來與我交談,我看了您寫的一些書,有一些想法,與有一些問題。首先我想知道的是為什么您的這本書的封面選擇了一個漢字“爭”? 史景遷:我有一個中國朋友是搞美工設計的,他已經離開中國了,他認為設計是一個極能表達思想的手段,當我寫這本書時,我請他做我的書設計,包括每一個章節的設計,也包括封面設計,我們一起討論了解這本書的主要內容后,他說“爭”這個漢字很適合,當然這個字有很多種譯法。 王利芬:您覺得這個字眼能夠概括您寫的這本書的主要內容嗎? 史景遷:我認為在很長一段時間內,這個字眼至少代表著中國歷史的一種大體的具有代表性的趨勢。 如果我們回顧歷史,我們就可能看到這點。現在我正在研究晚明,我現在也花了很大的精力在研究清朝,這兩個時代對照研究后我發現明代的爭斗比清代要少,當然晚明的社會也充滿著社會危機和矛盾,清朝比明朝更受外國的影響,中國當時已有一些傳教士,康熙不得不與俄國人打交道,派人到了臺灣省,將軍隊派到了西藏,當時的中國非常強大,而且他花了很多的精力放在邊境線上,到乾隆時,很多社會矛盾開始出現,也出現了與其它國家的貿易,和西方國家先進的科技,他乾隆四處奔波。這種情形與晚明有著極大的不同。1839年鴉片戰爭,后來的《南京條約》使中國被外國勢力所分割,后來是中日戰爭,然后是國共兩黨的內戰,當時的蔣介石身邊有一些外國勢力,1949年,這些外國勢力在中國結束,后來一直到1979年鄧小平的改革開放決定。你看這么長時間的歷史都和這個字是相關的。 王利芬:為什么您要花那么長的時間來研究中國歷史? 史景遷:因為中國歷史是一個富礦,我非常感興趣。 王利芬:從這個富礦的開采中,您得到些什么呢? 史景遷:我學到的是忍耐力。也就是說您在一個艱難的情形下如何生存,尤其是在一個長期的歷史過程中,得需要極大的忍受力。 王利芬:怎么理解? 史景遷:在中國歷史所構成的一個環境里,忍受力就是不能認為生活是容易的,相反是極其艱辛的,你不能只是抱怨,而是要面對。 王利芬:您的這個理解很有意思,人生就是含辛茹苦,對于中國人來說可能理解得更深。 史景遷:對。你研究的是什么問題? 王利芬:在讀博士時我研究的是為什么在那么長時間內,指的是上個世紀的后半期,中國作家創造力的喪失以及在作品中的表現。 史景遷:你對于中國文學中關于創造力的研究很有意思,我對文學了解不多,但是在二十世紀初期,中國出現了很多的有創造力的文學家,老舍就是其中的一個。還有魯迅,以及許多作家,戲劇家,他們翻譯了許多的外國戲劇,那時的文學的確非常繁榮,看起來那時的表達非常自由。我的學生對于那一段歷史也很感興趣。 王利芬:史景遷先生,作為一個外國人要將自已的畢生用于一個與自己并沒有多少關系的國家的歷史研究之中,我還是不明白,其內在的動力在哪里。 史景遷:這是一個很大的秘密。 王利芬:為什么會是秘密呢? 史景遷:我并不知道任何邏輯上的原因,完全是一些偶然的因素。你看23歲以前我從英國來到美國時,從來沒有學習過漢語,也不了解中國。當時我將想學的東西寫了下來,這中間也寫下了一個中國,這是1959年的事情,那時的中國對我們來說是一個謎,我們真的不知道那里發生了什么,西方人一點也不了解中國,有很少很少的人知道桂林,廬山,當時作為一個西方人來說完全不了解這么大的一個中國的歷史,在我看來有可能是悲劇性的,我覺得很遺憾,對我來說是這樣。我不喜歡學那些我已經知道的東西,盡管我能得很高的分。于是我選了中國歷史這門課,從一無所知開始起步,但我很快就感興趣了,尤其是明清歷史。我現在仍然記得我讀司馬遷時的那種激動,有很多的難以懂的故事,但當時讀的是翻譯文章,所以還是能明白那是多么好的文章,司馬遷的謀篇布局讓人驚嘆,它與外國的思維方式是那么的不同,那樣的新鮮。對于現代中國來說,我對文革也非常有興趣,我真的想弄清楚它從什么地方來?為什么中國會采用表面看起來與蘇聯相同的意識形態?一些意識形態是如何影響中國的今天的?我對中國的問題有太多的興趣,有很多的問題在腦子里,你想,我當時還只是一個學生。 王利芬:你這些問題向你的導師請教過嗎? 史景遷:當然請教過。我的導師是一個很深刻的思想者,在戰爭中,1941年當日本人偷襲珍珠港時,她曾經坐過日本人的牢,她和他的丈夫都是碩士研究生,她們一起在日本人開的監獄中。他們當時住在北京,1945年當她們被釋放時,她們沒有回美國,而是去了延安,為的是想了解中國共產黨的革命是怎么一回事,當然她們也收集了許多的研究資料,在1947年,他們離開了延安,回到了美國。這是我的導師的故事,真的是充滿激情的故事。 王利芬:她的故事給了您很大的影響對嗎? 史景遷:對,很大。她是一個非常了不起的學者,她也是費正清的學生。我算是費正清的孫子輩的學生吧。在中國有這么多的令人思考的問題,所以,我就不想再去學其它的東西了。我也去歐洲很多次,也了解英國歷史,相比之下,你知道中國的歷史是多么地獨一無二,所以我投入了巨大的精力去寫中國,在將近四十年的時間里,關于中國的可能有14本書吧。 王利芬:什么時候決定將您的全部精力用來研究中國歷史的呢? 史景遷:這個不是在某個時刻中發生的,是一個緩慢發展的過程。當我拿到了碩士學位時,我的導師問我,你愿意學習中國歷史的博士課程嗎?我說當然好。 王利芬:你花了這么長的時間研究中國歷史,寫了這么多書,我很想知道您對中國人是一個什么樣的情感?對于我來說,讀了您的書后,有很我東西讓我難以平靜,一種很復雜的情感,對于寫的人來說,可能會有不同,能告訴我嗎? 史景遷:作為一個外國人,我盡我的最大可能去讓我的讀者知道中國人在想什么,他們想做什么。我會非常認真地對待中國人,現在談論中國這個話題變得很是時髦,但在很多問題上我并不相信他們,因為我覺得了解一個國家,一個國家的人民并不是那么容易的一件事情。通過歷史研究,我希望從不同的歷史時期去了解中國人的想法,比如說生活在康熙時代的中國人,而這些與西方世界有著本質性的不同。對于美國來說,我也是一個外國人,我花了很多的時間去了解美國人,而對于中國你必須花更多的時間。 王利芬:您花了多少時間在中國? 史景遷:并不是很多。當我開始研究時我不可到中國,我到了臺灣,在臺灣的故宮有很多康熙時代的資料,我從臺中開始,后來到了臺北。后來能去中國時我去了很多地方,一年幾個星期,一年有好幾次,北京、上海、云南、廣西等許多地方,有一些地方與我書中所寫的內容有聯系。 史景遷先生與我約定的時間是一共同45分鐘,此后他說他要參加一個講演,我說是不是中國第一個到美國的留學生的紀念活動,他說是的,我說我正好也去,我們又一起走到歷史系。路上他談到他的書的內容,也談到了他的下一步研究的方向還是明代歷史。我問了幾個關于中國當下的問題,他也非常坦誠地給予了回答,他認為中國今天的局面已是不錯,改革開放的這段時期幾乎是一個世紀以來少有的和平發展期,也是中國人恢復自信的時期。 回頭一看,我們的確遇上了一個較長的穩定安定的時期,與他的交談也讓我深深體會到了安定對于一個國家來說是多么的重要,但是,要確保長期的安定,我們的確要向我們自己的歷史學習,很多歷史的經驗和教訓是用無數人的鮮血凝成的。善于從歷史中總結的民族才是一個偉大的民族,從這個意義上講,那些對中國歷史研究有創意的學者的確值得我們的尊敬,因為,我們會有許多不同的視角在我們看似熟悉的東西中總結某種規律性的東西,為變動的未來提代更多的依據。我想這并不是我一個人的想法,當黃仁宇的《黃河青山》和《萬歷十五年》在中國有那么多讀者時,我感到了這其中思想的脈動。 讓我想象不到的是,歷史系的走廊里排了長長的隊,他們都是來參加中國第一個到美國的留學生150周年紀念活動的,由于人太多,我們進不去,史景遷要到藝術系去聽一個關于中國瓷器藝術的講演,他問我是否有興趣,我欣然一同前往,因為在路上我可以有機會進一步交談。 那個關于瓷器的講演的聽眾竟然一多半是外國人,他們聽得興趣昂然。在美國,你會不止一次地想到,今天的中國的確在吸引著全球的目光。 但愿我們能一路走好。 二000年11月2日。

|

| 新浪首頁 > 財經縱橫 > 經濟學人 > 正文 |

|

| ||||

|

| |||||||||||||||||

|

新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5173 歡迎批評指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

|