國企改革難題:要國資委革自己的命能成功嗎

十年來最大力度的一次國資改革啟動在即,但對國資委來說,這像醫生給自己開刀,它能否完成這個看起來幾乎不可能的任務

本刊記者 陳曦 襲祥德

作為中國112家大型央企的管理中樞,北京西便門橋下的這幢白色建筑貌不驚人。從橋下繞進一條小路,并獲得一個陳舊的傳達室批準,方能進入國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱國資委)。

擁有400多位員工、18個局的國資委一直是中國最有權勢、管理最多財富、并時常受到輿論抨擊的部門之一。現在,它更成為新一輪改革的風口浪尖和前沿陣地。

“大家都在看國資委在這個特殊節點的表現,上海國資二十條出來之后,好些人打電話問,國資委的方案什么時候出?”國資委研究中心主任助理王志鋼告訴《中國企業家》。

十八屆三中全會閉幕至今,在管資本、分類管理和混合所有制大方向明確后,國資委并未迅速推出一個完整的深化國有企業改革方案,這令許多人失望。

與之相比,學界與民間對這一輪改革的議論沸沸揚揚,“各種各樣的說法太多了,有支持央企不斷減持股份的,有反對的,也有摩拳擦掌的。”一位國資委內部人士說。

2014年,無論對國資委,還是對央企而言,國資改革突然成為一個敏感話題,接受采訪的許多人對本刊欲言又止。這似乎顯示,一旦涉及到產權的定性問題,涉及到國退民進或國進民退,決策者、學者、企業乃至普通群眾仍然彌漫著復雜情緒。

把相對停滯的國企改革再次提上日程,是新一屆國家領導人激活經濟的突破口。問題是,改革如何推動?多大的尺度?在現實中牽涉各方利益,國資委自身更需要與央企建立一個適應要求的新關系和新秩序。

“這其實是國資委在革自己的命,你想它出臺方案的速度能快嗎?” 一位央企中層干部直言不諱,管資本的本質就是讓國資委從央企具體管理中退出來。在他看來,這些年國資委除了管得越來越多,越來越細,很難對央企發展有更多幫助。

新一輪國資改革,對剛上任的國資委主任張毅是個燙手山芋。自2003年成立,國資委在不斷自我強化中度過了十年,他之前的三任主任李榮融、王勇、蔣潔敏,一位退休、一位升職、一位腐敗落馬。國資委一把手的不同命運,也在一定程度上折射著這個機構面臨的錯綜復雜的改革環境。

上述國資委人士至今記得蔣潔敏入主國資委的場景。“我們收到的短信上都說,蔣潔敏已經被雙規了,結果還是看到蔣過來上班。”他對《中國企業家》說,蔣這個事兒出來,很多央企覺得挨了一個大嘴巴,但不知道這大嘴巴是誰煽的。

理論上,通過大規模實施混合所有制,未來國企、民企的楚河漢界不會再涇渭分明,而是你中有我,我中有你,這將極大地改寫國企的股權結構與秩序,用更少資本撬動更大的資源,但怎么管好資本,對國資委來說,風險很大。

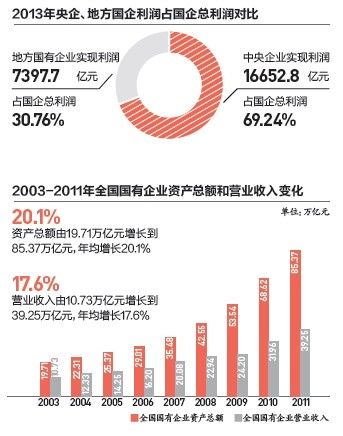

2013年央企、地方國企利潤占國企總利潤對比

2013年央企、地方國企利潤占國企總利潤對比“大家都知道民營企業很厲害,跟老鼠搬家一樣就給你搬走了,在這個過程中你怎么利用了它這種市場反應機制,同時又能保證資產安全,對監管人是一個巨大的挑戰。”王志鋼說。

在國資委具體方案未出臺情況下,混合所有制已開始了自下而上的探索。“我們正在與一家央企合資開發礦山,并希望借此在混合所有制方面有所突破。”一家民營礦業公司總裁告訴《中國企業家》,但他拒絕透露這家央企的名字。

幾乎同時,中國石化宣布,油品銷售業務將引入不超過30%的民營資本;國投信托也宣布以增資擴股方式引入泰康人壽和江蘇悅達作為戰略投資者,而珠海格力集團尺度更大,將出讓49%的股份引入戰略投資者。上海、廣東、山東、重慶、安徽、江西等多地都已出臺試點方案布局國資改革。

國資去哪兒

70歲的李榮融作為國資委第一任主任,仍偶爾出現在媒體視野中。他最近一次引起外界關注是在2013年底的一次會議上。他說,國有資本在國企中股份占比可以降至20%左右。110多家央企母公司里,除了少數關系國家安全的,其它絕大部分都應該實行混合所有制。

同一場合,國務院發展研究中心企業研究所副所長張文魁甚至說,大型國有企業可通過混合所有制,漸進實現民營化。

在深化改革大形勢下,受西方經濟理論影響頗深的張文魁和國資委首任舵手李榮融,曾經黯淡的對于國資改革的野心似乎復燃了。

2010年,李榮融帶著遺憾告別國資舞臺。遺憾一,對于央企發展居功至偉的他沒有獲得進一步晉升的機會;遺憾二,他鄭重承諾到2010年央企數量減少到80至100家的目標沒有完成,尚余123家。

李榮融

李榮融不過,李榮融離任之前布了一個棋子來兌現承諾,這是一家由前寶鋼集團董事長謝企華掌舵的資產管理與經營公司——國新控股。據說,當時李榮融的想法是,將22家較弱央企一并裝入國新,再重組一家央企,這樣就實現了央企減少到100家的整合進程。

“當然,裝到筐里不是重組,因為沒有好方案,先擱在這,由國新代管,面上央企減少了22家,對外界和上面有個說法,同時又不真正傷筋動骨,不打散就可以進一步研究怎么操作好。”一位曾經的參與者告訴《中國企業家》。

后來,由于央企業績下滑,國資委重心開始由原來的重視數量轉向重視質量,國新控股最終虎頭蛇尾,成立至今三年僅僅整合了兩家企業——華星集團和中國印刷集團。

央企之間兼并重組陷入停滯被認為是近年來國資改革推進緩慢的表現之一。如今,隨著深化改革大幕的拉開,央企之間整合又有了新的可能。

“在國資委和央企之間建立一個中間層——資本運營公司或資本投資公司,怎么建很重要,目前的口徑是新建或改建,但110多家央企不可能每個企業都建。”前述國資委人士說,其實將現有110家央企整合重組到50家左右,那么它們的母公司就可以理解為資本投資或運營公司,比如中糧集團、華潤集團等比較成熟,已經具有了這樣的特征。

本刊獨家獲悉,中國黃金集團并入中國鋁業集團一事已提上日程。實際上,2013年底,中國黃金原總經理、黨委書記孫兆學已到中國鋁業公司任總經理。這次合并后,黃金集團新任總經理宋鑫將出任中鋁副總,但是,合并受到了中國黃金集團一些有資歷老領導的反對,因此暫時沒有實質性進展。

倘若未來央企重組進一步推進,國新控股、誠通控股、國家開發投資公司,這些上一輪國資改革的三個資產處理與投資平臺,將何去何從令人遐想,“不排除它們會承擔新的使命,但也僅僅是一個局部。”

央企重組之外,混合所有制是此次國資改革的重頭戲,但尺度把握從未明確。迄今為止,最權威的解讀是國資委副主任黃淑和在2014年2月份《求是》雜志上發表的文章。

在“控股、參股還是全部退出”這個最敏感問題上,黃淑和表示,其一涉及國家安全的少數國有企業和國有資本投資公司、國有資本運營公司,可以采用國有獨資形式。其二,涉及國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域的國有企業,可保持國有絕對控股。其三,涉及支柱產業和高新技術產業等行業的重要國有企業,可保持國有相對控股。其四,國有資本不需要控制并可以由社會資本控股的國有企業,可采取國有參股形式或者全部退出。

盡管不如張文魁表述激進,但黃淑和對混合所有制的描述仍然充滿著想象空間。“混合所有制國有股份可以是90%,也可以是10%,不同解讀表明了不同的取向,有人希望國有退出,有人希望保留控制力。”國家發改委宏觀經濟研究院研究員高粱表示,110多家央企的減持比例,應該是每個企業逐一研究、提方案。

一個普遍認同的看法是,混合所有制在地方推進速度將顯著快于央企。“說到底方案好寫,關鍵是實施,能不能實施好,做到位?”一位與國資委高層相熟的人士說,很多央企都是通天的,往上一找影響很大。

“縮不動,硬縮只能出事。”他說,比如華潤有一大塊紡織業務,但并非其所長,很多人建議華潤擇機退出,但就擇不了這機,一個紡織廠,人很多,華潤拿在手里,地方政府放心、職工放心,華潤想把企業賣給民營企業,首先地方政府不干,地方政府和職工都反對,“如果兩者想法一致的話,你想想能出什么事兒?最后地方政府能挑動著職工上街。”

民營企業建龍集團對通化鋼鐵的整合或許是鏡鑒。2009年,建龍集團在整合接收過程中,遭遇企業職工及家屬的強烈抵制,直接導致建龍重組通化鋼鐵被永久性終止。

據說,幾年前國資委曾經操作過中海油集團股權多元化,方案都已經做好了,準備引入戰略投資者,但遭到了相關部委反對,“真正有壟斷資源、壟斷利潤的企業,它寧可去上市,讓大家都成為投資者,而如果把好處給一個民營企業,那不是說法很多嗎?”那位與國資委高層相熟的人士說。最近,中石化混合所有制的嘗試,也顯示出這樣的顧慮,僅僅是油品銷售這種非壟斷業務,對民營資本的開放也只達到30%。

其實,對于國有企業究竟應該布局和控制哪些行業,無論部委高官、知名學者還是央企高管都難有定論,就連國資委研究中心主任助理王志鋼“很長時間以來也說不清楚,搞不明白”。

他給記者講了一個故事。有一次他去法國考察,設法聯系到了法國前總統辦公室主任,他是一位很知名的經濟學家,王志鋼就把上面那個問題拋了出來。老頭跟他說,如果這個國家比較安定,周邊環境比較平靜,沒有戰爭、沒有矛盾,任何一個產業都不要國家去管。如果有點兒矛盾,可能就多管一點兒,如果矛盾多,周邊戰爭又多的話,可能就管得更多一點兒。

“他說完之后我茅塞頓開,立馬就明白了,真的。”王志鋼說。

央企攻堅

2013年,國資委管理的央企實現利潤1.3萬億,其中兩組數據卻讓人不那么樂觀:2013年1-11月利潤增量超過50億元的央企只有11戶,占央企總數的一成,有的企業還連續虧損。而在“市值縮水榜”前100家企業中,央企38家,市值累計凈蒸發1.3萬億元。

難怪國資委副主任黃淑和去年年底在央企負責人經營業績考核工作會議上表示,將加強企業的考核力度,嚴格處治考核不達標、長期虧損、安全生產不達標等“不在狀態”的央企。

過去十年,央企取得了突飛猛進發展,經歷了一輪興衰交替,在做強做大,甚至做虧之后,如何進一步往前走、突破體制的障礙,成為擺在眾多一把手面前的難題。

王勇

王勇“央企之前做大做強推得有點快、有點糙,又趕上金融危機,出現很多新問題。”王志鋼說,2011年他到央企調研與負責人聊天時,已經明顯感到他們的激情在消退,不少企業變得四平八穩,“有點到頭了”的感覺,不知道往哪走。

尤其是,央企很多深層次問題沒有完全解決,很多改革只進行到一半,比如內部大鍋飯現象很難打破;資源配置缺乏市場化過程,現代企業制度沒建起來……

“央企最輝煌的時代可能已經過去了。”上述與國資委高層相熟的人士向本刊感嘆,央企近幾年不斷成為輿論指責的對象,被認為借助壟斷資源掌握了巨大財富,卻沒有將這些財富還給百姓,而諸如虧損、貪污腐敗、政企不分等問題就更多。

作為對這些指責的回應,十八屆三中全會決定,2020年前將央企上繳紅利的比例由10%-15%提至30%。

提高紅利上繳比例僅僅是一個細節。新一輪國資改革明確提出管資本、實行混合所有制,意在通過市場化方式改造央企。過去,相對封閉的央企在不改變管理方式和股權結構的情況下,做過大量的市場化嘗試,但監管者們發現這種一廂情愿的市場化難以推進。

一位熟悉李榮融的人士向本刊舉了一個例子。一直以來,國有企業內部大鍋飯很難打破,市場化能進能出,但老職工很難兼容這種市場化,還會造成社會風險。前幾年國資委拼命想辦法,最后弄出了一個辦法就是勞務派遣。

“老人我保證你退休,但以后進來的人咱們市場化,就有了所謂勞務派遣工,大家都覺得這個辦法比較好,但勞務派遣工這兩年做不下去了,《勞動合同法》要求對員工同工同酬,把勞務派遣工這種形式徹底否掉了。”他說。

據說,國資委為此與相關部門反復交涉,解釋為什么這樣做,但仍沒有打動對方。在國資委看來,體制改革的過程中,總有個新舊體制重疊的時候,唯一的辦法,老人老辦法、新人新辦法,就是雙軌制,這是改革過程中很難避免的一種過渡形態。

“李榮融在國資委的時候,他的司機就是勞務派遣工,機關的司機脾氣都比較大,他用不了這樣的人,覺得派遣工好用。”他告訴《中國企業家》。

除了勞務派遣,國資委的另一個嘗試是市場化招聘。這些年,國資委共從市場上選聘了200多人,單李榮融任上就搞過8次公開招聘。雖說總體上不錯,但也有不少困擾,由于沒有給一些不合適的人預留退出通道,很容易陷入原有困境,在發現一些聘任的高管不能帶隊伍或不稱職之后,并不能輕易讓他走。

對此,國資委企業改組局副局長秦永法總結了三個擔心:市場化來的能不能市場化走?市場化來的能不能拿市場化的待遇?能不能有一個市場化的評價機制?

這一輪改革明確提出并系統推行混合所有制后,央企將有機會突破體制的壁壘。王志鋼說,過去國有企業員工只能進不能出,職位只能升不能降,未來如果民營資本合起來比國有資本股份還大,出了岔子就不能再去找政府,而是按照市場規則來。

當然,并不是所有央企都適合混合所有制,這就需要分類管理。對央企進行分類,既是國資委未來監管的需要,更是推行混合所有制過程中必須考慮的因素,這方面的爭論也最為激烈。

2013年初,時任國務院發展研究中心研究員張政軍主持完成了國資委委托的國有企業分類研究課題,他起初設想的是將央企分成4類:公共類、特定功能類、有戰略意義的商業競爭類、一般性的商業競爭類,后來調整為3類:公共類、特定功能類、商業競爭類。

對此,課題組一位專家打了個形象的比喻:國企改革沿著社會主義大道和市場規則兩條路向前,現在有個大閘門把這條路堵住了,摁住這個大閘門的有各種利益團體,分類管理就像一個炸彈,把這個閘門炸出一個缺口,公共類、特定功能類的留在這兒,商業競爭類的推出去。

不過,多數企業并不愿意直接被劃入公共保障類。一位央企人士表示,它們擔心利潤多的競爭類業務會被劃撥出去,員工待遇也向公共類企業靠攏,甚至有極端說法,認為公共保障類企業,就拿公務員薪酬。

“其實,將兩種業務分別記賬,分別核算和考核,這就不會涉及企業重組。”上述央企人士說,真正公益性央企也就十家上下,分開核算比較現實,把競爭性的業務拆分出去是一種徹底做法,但社會風險比較大。

據說,在一次由國資委領導、央企負責人、董秘和法律顧問參加的研討會上,大家對分類問題爭論很大,每個人對分類都有不同的認識,具體到每個企業怎么劃分,企業有無數理由認為它應該劃到哪一類,和監管方立場不一樣。

更現實的問題是,很多企業的業務是多元化的,有時很難做一個絕對的劃分。對于這種混合型的情況,張政軍的初步考慮是,只要公共類業務占到10%-20%,就劃到公共類。

盡管如此,混合所有制推行中還會面臨一個現實問題,即自然壟斷性企業國家難放手,民營企業則未必愿意入股競爭類央企,“如果國企還想保持控制權,外面進來的人只能是參股,人家不能控制企業,把錢投給你,你想想這事兒可能嗎?”上述與國資委高層相熟的人士說。

國家發改委經濟體制與管理研究所研究員高粱則認為,混合所有制經濟的提法背后留下了很多可以解讀的空間,企業要根據實際情況,現在下結論恐怕為時過早,“奉勸民營企業家們不要過分多情,先看一看,冷靜觀察。”

監管之變

管資本、分類監管、混合所有制,新一輪國資改革的這幾個核心說法,并非第一次提出。早在2003年國資委成立之初,決策者就曾考慮是否在國資委與央企之間建一個中間層,負責資本運營和投資。

不過,出于穩步推進等多方面考慮,最終還是建立了國資委與央企之間的直接監管體系。時至今日,直接監管帶來了不少問題,許多央企感覺國資委管得過死、過嚴,和原來的行政化管理沒有什么區別。

“由直接監管,再到管資本與間接監管,必須要走這個過程。”秦永法說,2003年現有國資體系未建立之前,國資監管是九龍治水,那個時候的國有企業經營好壞一個樣,沒有機構進行考核和獎懲,導致虧損加劇,直接管理是有好處的。此后,李榮融通過摸清家底、確定主業、兼并重組、對標世界500強等幾步,才逐步將央企推向了2008年的高峰。

蔣潔敏

蔣潔敏如今,把最初建立中間層的設想付諸實施,進一步推動政企分開,必須考慮的一個問題就是,國資委退出直接管理后,央企管理誰來接替?國資委的間接管理如何奏效?

“要在董事會里,形成制衡一把手的力量。”王志鋼說,實質上就是推動央企治理結構更加科學。

一把手,在中國是一個極富政治含義的詞匯。一定程度上,一把手代表著絕對的權力。多年來,“一把手負責制”盛行文化下,央企“內部人控制”的情況最令國資委擔憂。

“做重大決策的時候,不管參加決策的人是多是少,有兩個問題:第一,內部團隊有上下級關系。第二,企業內部團隊分工的關系,你分管的他不好說話,他分管的事兒你也不好說話。由于企業內部這種非常錯綜復雜的關系,到最后大家都不說話了。”上述央企人士對《中國企業家》表示,一把手負責制最后就成了一把手個人的決策,這樣的風險很大,央企重大決策失誤,都會發現這樣的問題。

比如,中遠近幾年巨虧,既有行業不景氣問題,也有經營決策問題。知情人透露,高運費的時候,中遠長租了大量運輸船,實際班子內是有不同意見的,但時任中遠集團董事長的魏家福很強勢,其他人就不好說話。

目前,國資委對所有央企統一監管,經過分類后未來可以對不同類別的企業進行分類考核,競爭類有一個競爭類的考核指標,公益類有公益類的考核指標,保障類的就有保障類的考核指標。

秦永法說,再走到一種程度,社會體系很完善,誠信體系很健全,分類考核也不考核了,就由企業董事會進行考核,市場化聘用,市場化薪酬,市場化考核。但是,這個需要有前提,即這個董事會得好使。

然而,董事會——這個在民企、外資企業中最基本的治理結構,在112家央企中卻并不健全,目前只有58家央企進行了董事會試點。

國資委內,推行央企董事會試點工作的負責人之一就是秦永法。這一試點工作的核心是,幫助央企建立董事會,并在董事會內派駐超過一半的外部董事,以此來制衡一把手決策。

“你搞什么老人院?”秦永法回憶最初他進行這項探索的時候,很多人并不理解,尤其是他聘請了很多退休的央企管理者做外部董事。

熟悉這項工作的另一位國資委人士向本刊表示,聘請這些央企退下來的老同志原因很簡單,第一,這些人做過企業,有商業直覺;第二,他們有時間,不像學者那樣經常走穴;第三,他比現在待崗的人年紀都大,長輩對著晚輩說話沒有心理障礙;第四,他們退了,沒有追求了,沒有追求的時候才敢說實話。

然而,符合要求的外部董事并不好找,這直接阻礙了董事會試點的進度。在該人士看來,我國人才融合度很低,教授一輩子是教授,做企業的一輩子做企業,鴻溝太深,不像國外,今天是教授,明天被企業聘去當董事甚至總經理,能在一個很大范圍內循環。

如今,隨著國企深化改革和混合所有制,央企董事會試點變得急迫。國資委放權后,有沒有一個堅強和完善的董事會至關重要,“授權給董事會的話,董事會有沒有能力來接納?”張政軍說,目前央企董事會里一半是外部董事,其他的很多地方企業董事會里面外部董事人數更少,沒有達到一半,有的甚至只有一個人,你授權給他,考核、薪酬、任免都交出去,很可能給國資造成損失。

不過,即便董事會試點全面推開,還是有許多人對于新一輪改革前景不樂觀,“國有企業改革有個前提,因為它是國有,所以要求執政黨和政府,政治上比較清明,如果政治不清明,國有企業絕對沒希望。”

自我革命

現在,正是考驗國資委的一個關鍵時刻。

據說,深化國有企業改革的具體方案已經分配到國資委各個局,并形成了一份初步方案。

“關鍵是國資委上層要特清楚,得拍板。”接近國資委的人士表示,現在改革的動力都是上面壓下面,尤其是在企業對改革前景缺乏把握的情況下。

過去,國資委受到央企抱怨最多的是考核與管理方式。而伴隨著國企深化改革和新秩序的建立,國資委自身也到了必須做出改變的時候。

張毅

張毅“只要看一下考核結果就能知道,這么多年有沒有一戶規模小一點兒的企業得到過A?沒有。”上述人士表示,這種考核方式就是引導央企做大,為什么盲目擴張?國資委引導出來的。

張政軍也認為,國資委過去對央企的考核主要圍繞財務績效為中心,包括規模、利潤等,雖然近幾年把規模和利潤的比重大大壓縮,轉化為EVA(經濟增加值),但EVA仍然是一個財務績效的概念。

對央企來說,比財務考核更難應對的是來自不同部門的各種任務,“李榮融剛上來時,反復強調國資委不當董事長,不能批項目,但后期發現,管不住。國資委有18個局,每個局都想把自己的工作做實,企業就一個點,它要接受你18個局的指示,而且18個局的安排方向可能是不一致的,甚至可能相反,怎么實行?”上文中的國資委內部人士表示,一直以來國資委其實是一個“拼湊”的機構,人員來自中央企業工委、國家經貿委、財政部、中組部等,價值取向不同,到現在為止這幾條線仍然有分別。

除了改變考核方式和內部達成統一,國資委真正的挑戰是,未來國資管理三層架構下,需要與央企建立新的關系模式,也就是管資產變成管資本,不能在管理上一竿子插到底。“關系的改變,讓國資委與央企的相處方式也隨之變化,過去我一個電話給企業,說你干什么干什么,未來不行了,得通過國資代表到董事會說。你和國資代表之間應該是怎樣一個對話方式,它承擔什么樣的責任,有什么樣的權利、責任,這些是需要研究的。”王志鋼說。

張政軍認為,面對新一輪國資改革,一是國資委的定位要調整,過去國資委管企業管的事太多,管的不深,就400多人怎么可能管深呢?所以要把管理的范圍縮小,把每個地方深化,才能有效化;二是成立國有資本投資運營公司,將國有資本投向關于國計民生的重要領域;三是分類監管,針對不同類型的企業,通過界定不同的治理模式,使企業運作更有效,不僅僅滿足股東的回報要求,也要保障國計民生。

不過,國資委退出直接管理并不意味著放棄管理。該國資委人士說,上海之前搞了一家資本運營公司,他問對方資本運營公司有什么權利,得到的答案是“一管都不管”,就是除了管股權什么都不管,“當這個企業的老總有點難受。”他說,如果不通過國資委來做工作,“一管都不管”的資本運營公司,到底能起多大的作用?