不支持Flash

|

|

|

|

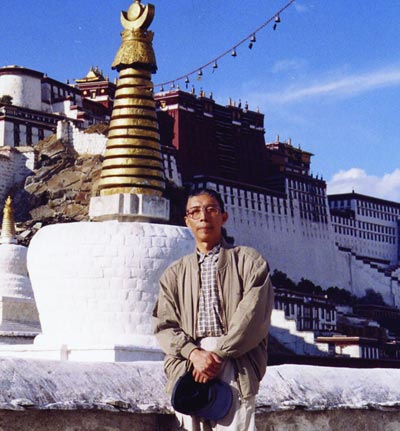

韓書力:遙遠的西藏(圖)http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 20:25 新浪財經

韓書力 20世紀60年代初,我和饑腸轆轆的小學同學們被同樣吃不飽的老師帶到民族文化宮,去參觀揭露西藏農奴制的展覽,許多實物展品令觀眾怵目驚心,以致許多年之后,我只要看到民族文化官的照片,那一張張又黑又干的人皮便在眼前晃動。好在那己是舊西藏的事了,好在西藏離北京很遙遠。 不曾想,70年代初,命運之舟將23歲的我從黑龍江畔載到雪域西藏,從此便決定了我的帶著有限漢文化基礎加盟藏文化之伍的特殊而又尷尬的身份。至今已是非僧非俗半藏半漢雨雪風霜27個春秋了。平心而論,這期間我追求過,奮斗過;得意過,失望過;沸騰過,冷卻過,幾乎冷到了冰點。如今一晃已過知天命的年齡了,別人怎么看怎么講,我并不大在乎,自我的感覺是我得到了很多,又失掉了很多,尚可自安的是我還不曾失掉過對人生的真誠和對藝術的真誠。 1990年之前,我的所觀、所想、所畫、所寫大都不離西藏,那時我相當得益于悠遠而深厚的雪域文明的巨大磁場地氣,一種認同感與歸屬感使我過了十幾年心醉神迷又充溢著激情的日子,我全身心地撲向西藏的高山、大川、草原、莽林;撲向閃爍著強烈、神秘、詭異色彩的現實生活。 90年代以后我漸漸對西藏文化磁場的引力生出某種游離感與掙脫感 莫名其妙地顧盼于多種文化之間。觀、想、畫、寫的空間隨之也有些拓展,這時西藏與我又有了距離,雖然還說不上遙遠,雖然我還將繼續守望在這片極地凈土上,但那更多的是一種生存地域與生命方式的選擇,而非僅僅是文化意義上的苦旅與苦戀。說到苦與甜,幸與不幸,我以為純然是主觀的。同樣一個紐約,有人覺得是天堂,有人認為是地獄。 近年來,親友們常常問及我為什么還不離藏,下山落葉歸根。其實我曾經下過山,也曾經在北京、在歐洲、美洲和南亞都住過一段時日,只是在這些地方,我才發現自己像一棵被拔了根又換了土的草一樣無著無落。才發現缺三分之一氧氣的高原對我反倒是相宜的,那點氧氣剛好夠我有限的體力去做最想做的事,剛好夠我的大腦記住別人對自己的友善關愛而裝不進別人對我的惡意與傷害。才發現西藏原來離我很近,幾乎伸手就能摸到它的“崗日納空”(藏語“雪山鼻子”)。 當我駐足于華麗輝煌的布達拉宮殿堂和牧人低矮潮濕的帳篷的時候,當我摩挲著一塊塊刻有祈愿或攘解咒文的瑪尼石的時候,當我穿行于一層層同時反射著日光與月光的冰塔林的時候,總會產生一種時空交錯的幻覺,正如作家馬麗華在她的《西行阿里》中所寫的,“西藏本身并不具備更多,除了石頭和冰雪;但通過對它的凝視,它給予的一瞥便可成為無限。”而當有人讓我解釋這種無限時,我又不知該從何說起,只好作“不是渭城西去客,休唱陽關”之嘆。 夜闌星稀,捫心自問,27年西藏生活的歷練,最終有沒有修悟出一點東西來?思來想去,我以為還是那六個字——“善取不如善舍”;因為這句可知可行的箴言,既可指導做人,亦可指導作畫。 27年來,承佛佑護,我有幸搭車、騎馬、徒步,先后反復踏訪過西藏自治區76個縣中的73個縣;幾百個區鄉,幾千個村鎮、牧場、邊寨,默默地前行著萬里路,細細地品讀著西藏這本忽而很厚,忽而很薄,忽而明晰,忽而茫然的大書。我不得不承認,眼前仍“是一片神奇的高原矗立著,擋住了比高山更難攀登的視線。這就是向往中的、幻想中的、希望和幻覺中的高山。其實,西藏延伸得要比這一切更為遙遠。” 節選《西部大開發》雜志 2001年第9期

【發表評論】

|

||||||||