新浪財經 > 創業 > 鼎暉創投王功權私奔之后 > 正文

私奔事件后獨家專訪王功權:感情是我的軟肋

王功權常常會從一個知識分子的角度而非商業的角度去想很多,內心深處的那種對生命的悲憫,常常會和無情的商業決定產生尖銳的沖突,這種沖突讓他倍感痛苦

作者:本刊記者 薛芳 發自北京

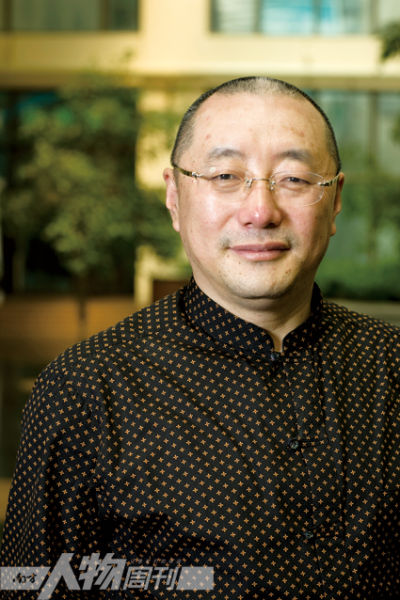

王功權(姜曉明攝)

王功權(姜曉明攝)6月27日,距離黨90歲的生日,還有4天,北京到處彌漫著喜慶的氣氛,天安門廣場“紅心向黨”大型立體花壇已經接近完工,大街小巷,處處皆可見紅色的標語和條幅。

這3周,我為了王功權(微博)報道的再次修改犯難,做了很多外圍采訪,做了些許文體方面的嘗試,然而總因為少了當事人的聲音,而無法實現最客觀的表達。在我采訪和寫作的過程當中,“私奔”這個字眼,已經成為當下最流行的網絡詞匯。

凌晨3:05,王功權發表私奔宣言的42天后,他回歸:“再尷尬的事情也要面對。王琴建議并送我回到北京處理家里事情。目前我在家。我本說過不再公布個人情感私事。但網上又有媒體和好奇之人開始八卦我回家的事,又有很多朋友關心詢問。為避免事態惡化,導致各種混亂的輿論進一步傷害親人,我做以上說明。我有錯。請大家理解我們的壓力,給我們一點安寧。”

這條微博,僅僅被轉發了2101次,而與被轉發了7萬多條的私奔宣言比,沒有人關心王權回不回家。誠如一些人所說的,微博開房的局長救了王功權,郭美美又救了局長,北京大雨救了郭美美,不過從當下來看,北京大雨也沒救得了郭美美。這是一個不缺熱點的時代,苦樂自知的只是事件相關的人士。

6月2日,鼎暉的董事長吳尚志做了個決定,鼎暉對外發布這樣的消息:同意多年的合作伙伴王功權辭職,其職務將由鼎暉的另一位合伙人黃炎接替,但正式辭職時間是2012年1月1日,也許在多年后的王功權看來,這段職業生涯的終結,帶著些許酸澀。

我沒有想到,在回家的當天,王功權意外地接受了本刊的獨家專訪,長達4個半小時的采訪當中,我們很少提到私奔,我們漫無邊際地聊了很多別的東西,比如當下社會的熱點,公民社會、普世價值……但私奔這件事情,像一個看不見摸不著、卻繚繞彌漫在空氣中的幽靈,時刻在影響著他。

在這悶熱的夏日晚上,王功權剛和他的兩個詞人朋友在人聲鼎沸的中關村大廈吃完飯,當他出現在中國電子大廈一層的上島咖啡的時候,因為已經臨近晚上8點,白日里人來人往的咖啡廳只剩下寥寥無幾的幾個人,服務員變得懨懨的,“私奔”一詞也許他們通過各種渠道聽到過,但對包廂里的王功權,他們并不認識。

與去年“私奔”事件之前的采訪不同的是,王功權慣常戴的有CDH標志的帽子,被摘掉了,當他在微博上宣布私奔一事后,他發現,兩天的時間內,全國的媒體都瘋了。很快,王功權事件演變成了一個公眾娛樂事件。

現在,我和這位曾經著名的風險投資商坐在咖啡店里,眼前的樓宇森林,巨幅的促銷廣告,熙熙攘攘的人流……這些日常生活場景叫我很難想象,坐在我面前的王功權,如何度過他私奔后的42天。

我很難相信,現在的他如何適應這種退休般的輕松。以往他的生活是:幾乎每周都約見一兩位創業者,他們每一個都有有完美無缺的商業計劃書。他們整裝待發,掙大錢成就一番事業的意愿堅不可摧。他們隨時準備跳入創業這條沸騰的河流,并且每一個都打定主意,相信退潮的那一刻他們一定不是赤裸的。

和他們一樣,王功權也曾擁有這種對財富、對事業堅不可摧的意愿,但現在,他認為世上有更重要的東西。

私奔是一場偶然事件?

王功權說,私奔事件只是一起偶然事件。說這話的時候,他表情尷尬,讓記者關掉錄音筆。

王功權敘述中的事實是:現妻知道王琴的存在,王功權自己也答應,不再和王琴往來。不管是電影中還是電視劇中,劇情通常都不是按照常規模式來發展的。他和王琴又見面了,在上海的一個酒店,而由頭是王琴幫他介紹了一個商界的人。

在這個見面的過程中,王功權接到了現妻的電話,在接電話的過程中,王功權做了一個判斷,幾分鐘后現妻有可能就會出現在上海這家酒店。他腦海中展現了兩個女人在一起廝打的畫面,于是,他告訴王琴,跑吧。很快,他就意識到,現妻對他的手機進行了定位,于是他關掉了自己的手機。

在網絡上不依不饒的人肉搜索中,王功權的前妻楊雪峰很快就被搜了出來,雖然內容不多,但轉載非常多。前妻是無辜的,王功權的同學、老師、家人都在說這個事情。在他看來,盡管他宣布放棄一切,但他不能任由事態這樣下去,不然,他的前妻楊雪峰就受到了傷害。

在英國念書的大女兒對王功權的誤會非常深,她說,“爸,你應該說清楚這件事情,你和我媽媽早就離婚了。”因此,王功權的微博上才有了那條關于前妻的微博,在他看來,那條微博相當于他在給前妻解套。讓大家覺得她是最理性的,她選擇跟王功權離婚是正確的,是王功權不好。

在王功權看來,如若不解釋,大家就會誤解,同學、同事,很多人誤解,他們覺得這起事件最受傷害的是楊雪峰。

然后網上就開始出現了王功權一個朋友關于這起事件的猜想,這個朋友是王功權好友,天下公言文化傳媒研究員、《中國改革》雜志社原社長李偉東,他了解王功權所有的情況,他把現妻好的一面沒說,他只是說了她的問題。這一猜想出來之后,公眾于是都知道了,王功權的現妻是一個悍婦。

于是,王功權又發了第二條微博,關于現妻的。他在微博里為現妻寫了幾句,“我總不能一點都不說,我講了她的一些好處,但我很怕她,我說的是真話。”

關于自己婚姻狀況的第二條微博發布后,網友就質疑王功權,說“你不都放下一切了嗎?干嘛還老辯解辯解”,但在王功權看來,“我就這一點丑事,我已經做了,身敗名裂就身敗名裂吧,商場我也不想做了,我就這種性格。我有限的幾個解釋,都是我說A,他們說B。”

王功權告訴記者,私奔這個事情,他肯定是錯了。說這話的時候,王功權點燃了一根煙,面部表情異常尷尬,他苦笑。王功權告訴記者,也有人說他私奔是因為他5億的投資失敗,其實是有過這么一個5億元的投資項目,但是他沒投,談不上投資失敗。王功權沒解釋這個事情。

然后就有人說王功權“年近半百不知羞”這樣的話,說到他傷害了他的孩子們。在王功權看來,在網絡的人肉搜索中和全國媒體的爆炒中,孩子們早已被深深地傷害了。“我說我私奔了,是我的錯誤;后邊事情已經發生了變化,不是我說不傷害就不傷害了。”

“我這點破事已經變成了全國人民的,公眾都知道的一件事,我是不愿意弄,要按理說,那我還不如來龍去脈徹底說清楚,我又不能講,我誰都不能傷害,我盡最大努力來避免這個事情。那至于說,我的兒女,我肯定是要負責任的,我怎么會不負責任呢。”

他回家的消息發布后,好多人又開始在媒體上猜想。其實對王功權來說,他只是回家處理事情,一切都是未解,亦不是定局。

我的父親母親

談及自己的老父親,王功權的表情開始凝重起來,他告訴記者,他很敬重他的父親和已經過世的母親。

“他們相親相愛一生,度過了很多艱難困苦的日子,雖然他們是中國社會最普通的兩口子,但是他們的命運跟國家的命運也都是關聯的,在如此坎坷的生活中,他們一直保持著自己令人敬重的東西不變,那就是挺不容易的。”王功權如此點評父親和母親。

王功權的父親是小學校長,在他看來,父親是一個勤勞、樸實的小知識分子。他正直,嚴謹,不投機取巧,也不阿諛奉承,做事憑良心。父親教過的班級和所領導的學校,在業務上,總是先進的。“用我們東北話講,是寧可身上受苦,也不愿臉上受熱的這種人,我現在處事和做人的態度,受我父親的影響很深。”他告訴記者。

在王功權的記憶中,父親是個比較豁達的人,“文革的時候,父親因為是副校長,作為小學生的我,學習成績好,于是出現的狀況是,我批判我父親。我要寫發言稿,父親會在家里認真地看我的發言稿,然后幫我修改,告訴我,稿子哪里寫的好,哪里寫得不好,就好像在批斗別人一樣。因為他是管業務的副校長,批判會結束后,他還要安排學生們平安離開,好像不是在批判他。”

盡管對父親非常敬重,但王功權有一件事情和父親分歧很大,就是宗教信仰問題。

“你信佛,還說有上帝,太迷信了,你把他叫來,我看看。”王功權年過80的老父親用斥責口氣質問。

面對這位曾經做過一校之長的老父親,王功權并不想過多解釋,但也不想就此妥協,他想了想說:“您過去常說‘老天爺啊!’,那您把老天爺叫來,讓我看看。”從那以后,王老先生再也沒過問此事。

在王功權的回憶中,“我母親就是家庭婦女,帶著那么多的孩子,每一個孩子回憶起母親的時候,都是充滿著感激的,而且現在她去世了,我非常懷念她。她是一個很容易開心的人,我母親那時候沒那么多錢,也體驗不了那么多,兒子回來了,她就特別高興,那高興是發自內心的;今天小雞下了一個蛋,比昨天下的蛋大,她就特別高興。我很敬重我的母親。”

我不是政治投機分子

用王功權自己的話說,經商多年,時常會感到知識分子的人文和商業理性的沖突,這種沖突讓他很痛苦。他常常會從一個知識分子的角度而非商業的角度去想很多,內心深處的那種對生命的悲憫,常常會和無情的商業決定產生尖銳的沖突。

在他私奔的這段時間,他像往常一樣,依然是一個關心社會時事的普通人。談及一些社會現實,王功權顯得有些憂傷。服務員進來加水,但進來了幾次后,她很快發現,她一再進來是多么的徒勞,因為放滿菊花的茶壺中,水一直是滿的,他無心飲茶。

人物周刊:你如何看待郭美美事件?

王功權:這個事情反映的是社會公信力的問題,郭美美只是一個導火索,整個過程中,主要展現的是以政府力量為主的管理體系公信力的危機,后一個實際上還是關于社會腐敗問題。

從這件事情上來說,真正需要反思的,是如何提高公信力的問題,怎么讓民眾相信。

人物周刊:從商這么多年,你如何理解所謂的政商關系?

王功權:這么多年的經商,包括做房地產,我已經以最大的努力去避免所謂的權錢結合,當然,失去了一些機會,但那些機會鬼才知道是好還是壞,拿到機會回頭進監獄的多了。 我一直在堅守,實踐證明,雖然我活得沒有那么好,但我覺得也還不差。在這點上,自己還是很敬重自己。

我曾經和一位老人長談。他在偽滿洲國時期當過漢奸,“文革”時差點因此被打死。他回憶往事萬分悔恨地說:“其實我也不愿當漢奸,也知道鄰居都戳我的脊梁骨。可當時我想我家里人都在等我掙的錢買米活命呢!可是現在想想,那些沒當漢奸的人,人家家里人也都沒餓死啊!哪像我,一輩子虧心,讓人看不起!”

人物周刊:你如何看待當下的社會功利主義、物質主義大行其道?

王功權:因為人們在實踐中得出了一個結論,如果我功利主義,如果我實用哲學,如果我同流合污,會得到很多東西。在人類社會前行的過程中,民眾一直是趨利的,這很容易理解,因為他們的資源少,相對弱勢,如果再去放棄,他們得到的東西會更少。在某種程度上,它是符合人性的。

但我們的精英群體不應該在這個問題上犯糊涂,受教育那么多年,應該懂得是非。比如說在政府當官的這些人,他們在大學里好多都是優秀學生,青年中的精英分子,他們在臺講官話、套話,自己都不信,但是天天這樣堂堂皇皇、自得其樂地說,且把這樣說理解成一種素質。你說這是一種什么樣的社會導向。

人物周刊:這是你倡導《中國文化憲章》的原因嗎?

王功權: 文化是什么?文化是一個民族的凝聚力,形成一個民族最根本的東西。文化是沒有辦法把過去跟今天一刀兩斷,然后今天重長出來的。它是一些習慣、民俗、世世代代傳承下來的東西,那么你想在這上面用馬克思主義指導的,然后建立這樣的一些東西,這些東西不是系統文化,它是一種實用文化。

我是想說,我們能不能夠跨越我們上千年的皇權專制的歷史,往前看一看,在我們文化的基因里面有什么;有沒有符合普世價值的東西,有沒有今天仍然可以去傳承和沿用的一些東西。我認為中國文化的核心是炎黃文化,在炎黃時期,是指天賦予人的自由平等博愛的權利法則。在這樣共同認知的基礎上,炎黃文化復興將是不可阻擋的。

人物周刊:你理解的普世價值是什么?

王功權:徹底的普式價值,是超越時間和空間,它就是人跟自然的關系,人和人之間的關系,人的身、心、靈的關系,就這么幾個層面,并且建立在這些基礎上的一種認知價值。這么多年來,在人類整個歷史長河過程中,這是最基本的認知,從來沒有消失過。

在我們遠古時代,母親對孩子的愛,一定是跟今天母親對孩子的愛是一樣的。在我們遠古時代,男女在一起,生離死別的這種相愛,包括性生活的幸福程度,跟今天一定是一樣,差別是他那個時候可能是在草地上,鋪著樹葉,今天在席夢思床上而已。

人物周刊:你近年在各個場合呼吁解決在京外地籍學生的教育平等權問題,并關心一些維權人士,在你的微博里,這一直是個主線。但對你做的事情,也有人質疑是政治投機?

王功權:我是一個職業投資人,有自己非常理性的一面,做一個事情我要判斷自己投入產出的可能性。如果說我推動公民社會建設,是想在政治上撈一票的話,我肯定不是這個做法,我可以用一種更為隱蔽的方式,直接去摘桃。再說,我有這么多的缺點,我作風上有錯誤,我也不是一個完人,自己任性的時候比較多,我怎么可能適合去做一個政治家?

所求無非心安

知識分子和商人這兩種身份的糾結,貫穿了王功權多年的商業生涯,最后,他皈依了宗教。

2005年,王功權皈依藏傳佛教的益西加木措門下。王功權特別感謝自己的師父,他很敬重自己的師父,在他看來,師父活得特別圣潔,沒有為掙錢和名望去東奔西走。師父像一面鏡子,讓他看到了生命更本真的東西,他做的所有的推動公民社會的事情,所求無非心安。

人物周刊:你如何理解快樂這個詞?

王功權:我常說,在高爾夫球場打高爾夫的人快樂,還是拿個鞭子、吹著口哨的放羊倌快樂,這種快樂程度哪個大真不好講,方式和手段其實和快樂的程度是沒有關系的。常識告訴我們,欲望多,一定是苦惱多。但是你說擁有很多的錢,就多么快樂,也不見得,我是見過錢的,我很多朋友也很有錢,我沒覺得大家有多快樂。

人物周刊:你的人生哲學是什么?

王功權:大家說我是性情中人,喜歡按照自己的心性去生活。比如說我在大街上散步,跟旅行的人、民工,甚至是乞丐,坐一塊聊天,在旁邊小店隨便整點啥就能吃。我不太講究排場,包括融資、投資的過程中,我到哪兒不用車接車送,反正談完事就拉倒。

要說我的人生哲學是什么?我希望自己是智慧的,或者盡可能智慧,感情困境除外。我發現我有一個軟肋,就是在情感這一方面,我個人的婚姻家庭愛情方面的問題,我覺得自己處理得挺糟糕。我希望能夠做違心的事情少一點,我做不到徹底不違心,而且好多時候還是違心地做一些事情。這也可能是我現在逐漸淡出商業這個職業的原因。

人物周刊:不從事商業了,將來你會去做什么?

王功權:我可能會做一些文化方面的研究和創作,包括寫作;還有推進公民社會的建設的事情。另外,這么多年太累了,我想花更多一點時間,遵從自己的心,去旅游,去報答一些曾想報答的人。我現在在努力地調整和轉換自己的角色。

12點,是咖啡廳打烊的時間,服務員臉上懨懨的表情看不見了,代替的是即將下班的喜悅,她催促快點買單。結賬的過程中,他保持著舊式文人的風度。他剛剃完不久的頭發,讓我忽然想到了他很欣賞陳曉旭。《臨江仙*感陳曉旭剃度出家》——“ 淡看功名塵世上,青絲剃度從容。人間萬事本來空。因緣成一夢,玉淚染樓紅。暮鼓晨鐘夕照遠,梵音縷縷清風。心安日日詠經中。春花秋月里,江水自流東。”

從咖啡廳走出來,已過凌晨,和王功權作別,他告訴記者,他可以走回家去,我們的交談意猶未盡,似乎說了很多,但似乎什么也沒講,過往無需總結。很快他的背影就被淹沒在深夜的中關村……這讓我想到《紅樓夢》里面的《好了歌》。

“世人都曉神仙好,惟有功名忘不了! 古今將相在何方……世人都曉神仙好,只有姣妻忘不了! 君生日日說恩情,君死又隨人去了!世人都曉神仙好,只有兒孫忘不了! 癡心父母古來多,孝順兒孫誰見了?”