|

|

|

上海由由和廣洋兩巨頭改制遭集體資產流失質疑http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 01:35 中國證券網-上海證券報

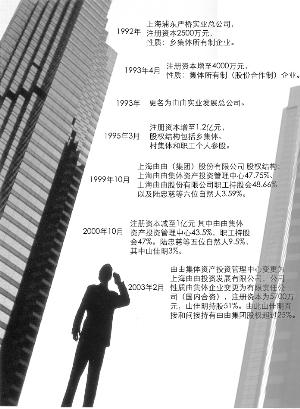

福朋喜來登由由酒店 資料圖 編者按 繼新長征集團、大華集團改制調查后,上海證券報此次系列調查聚焦的是上海浦東兩個曾經的大型集體經濟企業——上海由由(集團)有限公司(下稱由由集團)和上海廣洋(集團)有限公司(下稱廣洋集團)。他們分別以“由由”系列酒店和“聯洋新社區”的建設享譽上海,成為農民“田字出頭”的經典案例。 公開資料顯示,2006年,由由集團與廣洋集團分別以13.84億和12.78億營業收入位列上海市企業集團第89和90位。 但是,回顧上海房地產市場發展史就會發現,兩大集體企業的盈利高潮都集中于改制前后幾年間。根據1999年改制時的資產評估情況,由由集團經評估的總資產為8.5億元,凈資產也有5.08億元。但首次引入自然人股東的由由集團將股權購置方式登記為“實物出資”,作價為1元/股的注冊資本金價格共計1.2億元,相比凈資產縮水七成以上。 廣洋集團則在2002年以5004萬凈資產的評估價格為依據,吸納了包括公司董事長馬友良在內的14位自然人投資。而根據記者從相關渠道獲得的資料,廣洋集團2002年凈利潤高達4.8億元。 幾經股權變化,目前,由由集團董事長山佳明(原嚴橋鄉鄉長)持股由由超過25%股權,馬友良(原欽洋鎮黨委書記)持股廣洋集團10%股權。 由由集團:1.2億“實物出資”換5.08億凈資產 本報記者 薛明 由由集團的名字來源浪漫得醉人。這是孔子的“原鄉人處,由由不忍離去”,旨在體現浦東嚴橋人對生育自己的土地的情誼,也以“田字出頭”展現現代農民“由農轉非”過程的徹底解放,其開發的四星級由由大酒店曾被視為“泥腿子農民做股東”的經典案例。 1992年,由由集團前身上海浦東嚴橋實業總公司成立,注冊資本為2500萬元,屬鄉集體所有制企業,法人代表為時任嚴橋鄉鄉長的山佳明。 1993年4月,公司注冊資本增至4000萬元,經濟性質則隨之變為集體所有制(股份合作制)企業,由嚴橋鄉經濟聯合社和各村經濟聯合社以各自資產凈值投資參股,并吸納本鄉職工(社員)資金入股發起組成。同年,嚴橋實業更名為由由實業發展總公司(下稱由由實業)。此間,由由實業開發觸角遍及浦東、黃浦等上海多個地區。公開資料稱,由由實業凈資產從1992年的1.23億元增加至1994年的4.8億元。 1995年3月20日,公司董事會決定由由實業注冊資本由4000萬元增至1.2億元,鄉集體、村集體和職工個人參股組成了公司的股權結構圖。而由由實業真正的私有化則自1999年10月改制為上海由由(集團)股份有限公司而始。此時,股東發起人為上海由由集體資產投資管理中心(法人代表為山佳明)、上海由由股份有限公司職工持股會以及陸忠慈等六位自然人,三方持有股份分別為5730萬股、5838.79萬股、431.21萬股,分別占比47.75%、48.66%、3.59%,山佳明出任董事長,但并沒有進入自然人股東行列。 值得注意的是,投資三方均以“實物出資”,每股價值一元,共1.2億元。而截至1998年12月31日,公司經評估總資產為8.5億元,凈資產則有5.08億元。 根據《上海市關于進一步推進本市集體企業改革的若干指導意見》,集體資產從企業退出時鼓勵經營者以自有資金、銀行貸款以及期權激勵等方式持有企業股份。但“產權交易的底價即為經鑒定的資產評估價值。” “有些公司在改制時確實存在以注冊資本金價格轉讓股權的情況,但有可能是將評估凈資產中注冊資本金以外的資產先以利潤分配的方式分還給原股東。”某集體經濟組織人士這樣介紹。而根據由由集團的驗資說明,“凈資產全部留于改制后的公司,作為全體股東的共同積累。” 如以陸忠慈等六位自然人出資情況計,431.21萬元的購股成本,將換得1823萬凈資產權益。 隨著上海房地產市場在1999年后高速啟動,由由集團改制也加緊進行。2000年10月8日,發展勢頭良好的由由集團卻突然宣稱,公司股東會決議注冊資本減至1億元,并以每股1.5元的價格回購并注銷2000萬股,其中由由集體資產投資管理中心出資減為4350萬元,職工持股會則減資為4700萬元,相應股權比例分別減少為43.5%、47%。與此同時,原六位持股自然人中,四位自然人出資減為0,相應陸忠慈等五位自然人則增資至950萬,占股權比例增加為9.5%。而山佳明則首度以自然人身份出資300萬元,占比3%,一躍成為第一大自然人股東。 而截至1999年12月16日,公司總資產已達8.6億元,所有者權益則為5.3億元。很顯然,這又是一次以注冊資本作為定價標準的股權轉讓。 對于外界來說,增加注冊資本是為常態,可發展勢頭良好的由由集團卻逆市而行,“減少注冊資本金的目的是相應地減少了自然人股東的出資額。”分析人士有理由懷疑。 由由的最后一次股權變動發生在2003年。這一次,由由集團的高管們顯其“隔山打牛”的功力。 2003年2月14日,由由集體資產投資管理中心變更為上海由由投資發展有限公司,公司性質也由集體企業變更為有限責任公司(國內合資),注冊資本為5700萬元。股東發起人變更為山佳明等8位自然人,其中山佳明出資2907萬元,占51%。彼時,資產管理中心持有由由集團股權為43.5%。由此,山佳明直接和間接持有由由集團股權已達25%多。內部人士介紹,由由投資發展有限公司的其它七位自然人股東均為由由工業園區總經理、由由房地產公司總經理等公司高管。 經過四年改制,由由集團大踏步完成了私有化的進程,而截至2006年底,由由凈資產突破21億元。 對于記者欲采訪由由集團改制情況的詢問,由由集團總經辦負責人回復,“因為由由不是上市公司,所以無須接受采訪。” 廣洋集團:5004萬凈資產對應4.8億元凈利潤? 本報記者 薛明 申江湯湯,廣洋茫茫。 在上海浦東新區副中心地帶,有一個在1999年便號稱積累了50億巨額集體資產的欽洋鎮,旗下集體企業廣洋集團因大手筆開發“聯洋新社區”等住宅大盤,被稱為集體經濟領域的又一標桿企業。 廣洋集團前身為上海廣洋投資發展有限公司,成立于2001年12月31日,注冊資本5000萬元,屬托盤打包欽洋全鎮優質集體資產組成而來。其中上海廣洋企業發展總公司出資1500萬元,上海洋涇工業公司出資1000萬元,上海欽洋投資管理中心出資2500萬元,分別占比30%、20%、50%。法人代表為欽洋鎮黨委書記馬友良,屬集體企業。 順應集體企業改制的洪流,成立不過一年的廣洋集團便邁出了私有化進程的第一步。 2002年7月30日,公司股東會決議,同意增加職工持股會(成員760名)投資3429.5萬元(占公司注冊資本28.58%);增加工會工作委員會投資1570.5萬元(占比13.09%),以及馬友良等14位自然人投資1790萬元,占比14.92%,其中,馬友良出資350萬,占注冊資本的2.92%;與此同時,上海欽洋投資管理中心追加投資210萬元(占比22.58%)。廣洋集團注冊資本也隨之由5000萬元增加至1.2億元。隨后不久,公司正式以廣洋(集團)有限公司之名展示于人。 僅從價格一項,廣洋集團的改制嚴格遵循以評估價格為準的原則。截至2002年6月30日,廣洋集團評估凈資產5004萬元。 然而,2004年,原城工委宣傳處有文章提到,2002年和2003年,廣洋集團分別實現凈利潤4.8億元和3.8億元。略有出入的是,另一份權威資料顯示,廣洋集團2003年凈利潤3.67億元。而廣洋集團利潤及利潤分配表卻顯示,公司此間凈利潤僅分別有1433萬元和3547萬元,兩者差距十分懸殊。 另外,記者在調查中發現,馬友良等14名自然人股東共有1090萬元的出資來路頗為蹊蹺。 2002年廣洋集團上海市農村信用合作社對賬單顯示,廣洋集團于8月7日“借出”欄為1090萬元,巧合的是,當日馬友良等14名自然人股東均以本票的形式存入廣洋集團戶頭共計1090萬元的股權投資款。有會計師介紹,這一巧合不能證明投資款就是來源于公司內部資產或以公司資產做為抵押的融資所得,但這個巧合確實令人生疑。 而根據國務院國資委發布的《企業國有產權向管理層轉讓暫行規定》,管理層受讓產權時應當提供受讓資金來源證明,不得向標的企業融資,不得以這些企業的資產為管理層融資提供保證、抵押、質押、貼現等。 到2004年6月22日,廣洋集團邁出了民營化的最關鍵一步。馬友良等20位自然人受讓欽洋投資管理中心、廣洋企業發展總公司、洋涇工業公司持有的全部廣洋集團股份共計43.41%。其中馬友良受讓7.08%的股權,出資901萬元,至此馬友良共占有公司股份10%。隨后,廣洋集團工會委員會又將其持有的廣洋集團13.09%股權轉與職工持股會,轉讓價為1664.73萬元。到這時候,職工持股會共持有廣洋集團41.67%的股份,而馬友良等自然人持股廣洋集團的比例高達58.33%。 以上多次股權轉讓的價格依據為截至2003年8月31日的評估結果,彼時,廣洋集團經評估(審計)總資產約為3.9億元,凈資產約為1.3億元。而這一數字與此前提到的宣傳資料上的2003年3.67億凈利潤,仍有巨大差異。 一位相關人士解釋,2003年的評估主要是沒有加入廣洋巨額存量土地和子公司收益的評估,據2004年廣洋集團某次工會代表會的介紹,存量土地評估后價格為9.4億元。“這些土地是當年改制時留給企業安置農民用的,后來進行房地產開發,沒有繳足土地出讓金,公司打算邊開發邊解決這些問題。”上述人士稱。 上述介紹并無官方資料可查,上海證券報記者致電廣洋集團表示希望了解集體經濟改制問題,相關人員以“現在沒人,下星期再打”,回復了記者的采訪。 誰來為集體負責? 本報記者 薛明 農民是“集體”的魂,可當盲點出現時,一些改制卻可能更多成就了部分基層官員。 時至今日,上海證券報對城鎮集體經濟企業改制問題的關注持續了整整一年。這一年里,我們走訪了眾多城鎮居民、企業人士、法律專家,查詢了大量的歷史資料和財務數據,但仍感到對城鎮集體經濟這個敏感和復雜的經濟角落難以透析全貌。我們所能做的,是盡量表述疑問,尋求答案。其中,“誰在對‘農民集體’的利益負責”?成為記者采訪后仍存的最大疑問。 第一次對這個話題的關注,是在去年底的“新長征集團改制調查”中,而延續到今年的大華集團、由由集團與廣洋集團的調查,我們發現眾多城鎮集體企業改制中,存有一些共性問題。較為突出的,就是價值的低估嫌疑與經營層的大量持股。 其中,由由集團在1999年實現改制,并吸收經營層持股,但持股價格為每股一元的注冊資本金價格。而那時,由由集團的評估凈資產為5.08億元,折合每股凈資產為4.23元。雖然也有相類似情況的公司解釋稱,評估凈資產的大部收益以分紅形式回歸了原股東,但截至目前記者沒有看到足以證明分紅到位的審計報告和完稅證明。廣洋集團雖然在轉讓時以評估價格為準,但記者從內部人士處獲得的相關資料顯示,2002年時凈利潤達到4.8億元的廣洋集團,在2002年年中時的凈資產審計額卻只有5004萬元。新長征集團則在2005年10月至2006年7月,分三步實現改制,全部資產出讓價格僅1.7億元。 上述四個改制企業無一不是當年聲明顯赫、威震一方的大型城鎮集體企業集團公司。而集體經濟組織成員對集體經濟所有的不動產和動產享有占有、使用、收益和處分的權利,這是受國家憲法保護的權利。在集體經濟企業因建立“現代化企業制度”需要所面臨的改制過程中,“誰”、“憑什么”,可以以較低的價格購得大量的集體企業股權,并享受動輒上億的收益,且以知名企業家的身份名利雙收,這也是來自眾多專家和業內人士的疑問。 在我們調查的案例中,改制企業的最大贏家無一例外是原來的村或鄉鎮黨政領導。在鼓勵經營層持股的柜架性政策下,這些經營層是否按合規的流程公平參與了股權收購的競爭,他們的收購資金來源是否經得起檢驗,這些都給市場留下了問號。 另外,評估價格為何難以服眾、評估流程如何監管是又存在于評估市場的共性問題。“一個村辦集體企業改制時,特意從山東請了一家評估公司,評估費用一口價14萬元。我們則明確表示希望評估在800萬元左右,結果評估下來不多不少,剛好800萬元。”上海一位集體經濟組織成員稱。 經營層持股的同時,各地集體經濟組織成員處境不一。“相比之下,大華集團輻射的集體經濟組織中的村民待遇算是很不錯的。”知情人士介紹。據了解,在邊撤村邊改制的過程中,大華集團所在地村民的撤村費為每農齡年1萬多元,一些家庭可以拿到幾十萬的撤村費,如果農民將這筆錢投入企業享受分紅,每年紅利幾萬元不等。 但是調查顯示,由由集團、廣洋集團等所在區域的村民撤村費僅每農齡年1500元,更低者甚至才3、4百元,農民一次性拿到的撤村費不過萬把塊錢。“如果沒有得到工作安置,失去了土地的村民只有每月幾百塊錢的低保,最主要的是下一代在沒有了土地的情況下,基本沒有生活保障,這和以前的生活狀態確有落差。”相關人士評價。 至于農民所在鎮如果有集體經濟企業改制,一些農民反映從來沒有聽說可以享受股權出售后的收益分紅。 在《物權法》出臺前,如何界定城鎮集體資產的物權歸屬一直是討論的重要內容之一。全國人大法律委員會成員介紹,從北京、上海、江蘇、湖南等地的調研情況來看,城鎮集體企業產生的背景與目前的資金構成都相當繁雜,只能以“城鎮集體企業改革處于繼續深化的過程中”總結調研。最終,《物權法》未就城鎮集體所有權歸屬作出統一界定,相關人士稱理由為“時機尚不成熟”。 相關報道:

不支持Flash

|

||||||||||||||||